| Titel: | Ueber Neuerungen an Apparaten zum Färben und Bleichen von Gespinnstfasern. |

| Fundstelle: | Band 263, Jahrgang 1887, S. 273 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an Apparaten zum Färben und

Bleichen von Gespinnstfasern.

(Patentklasse 8. Fortsetzung des Berichtes Bd. 257

S. 319.)Vgl. auch Obermaier's Schleuderapparat 1886 259 * 18. Mather's

Beuchkessel 1886 261 119. 262 * 221.

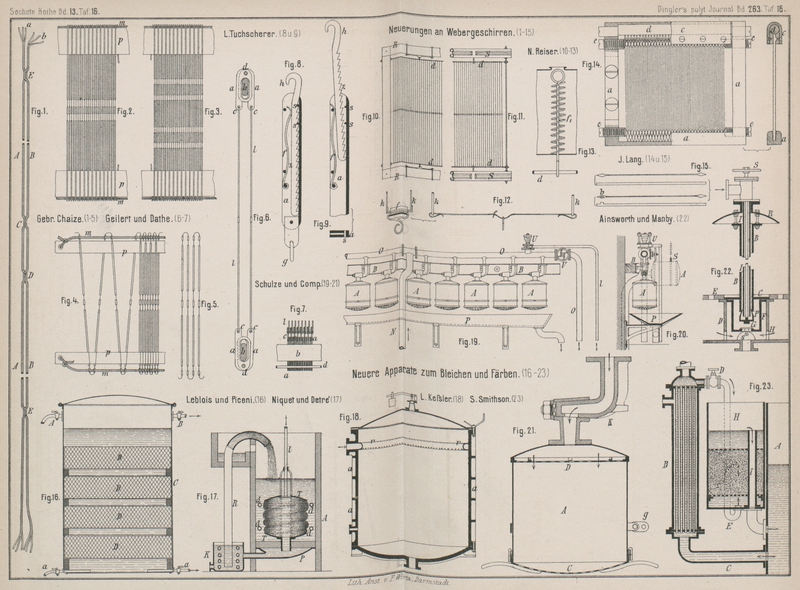

Mit Abbildungen auf Tafel

16.

Neuerungen an Apparaten zum Färben und Bleichen.

Die nachfolgend zur Besprechung gelangenden Apparate dienen zur Behandlung von

Gespinnstfasern im Allgemeinen; es ist also bei denselben gleichgültige ob die letzteren

in loser Form als Vorgespinnst, als Garn in Strähnen oder als GewebeIn Bezug auf Farbe- und Bleichapparate für Strahngarn und Gewebe sei auf die

Berichte 1886 259 * 78 bezieh. 261 * 119 verwiesen. zu färben, zu

bleichen oder auszuwaschen sind. Der hierbei schon so verschiedentlich benutzte Kreislauf der Färbe- und Bleichflüssigkeit bei

festliegendem Faserstoff welche Einrichtungen sich bewährt haben und in neuerer Zeit

allgemeinere Anwendung erfahren, findet sich auch wieder bei einigen neueren

Apparaten vor.

Schulze und Comp. in Schmölln, Sachsen-Altenburg (* D.

R. P. Nr. 36981 vom 9. März 1886) benutzen zur Aufnahme der Faserstoffe hängende, unten durch einen

Siebboden geschlossene Gefäſse, durch welche von oben die Färbeflüssigkeit

mit Hilfe einer Druckpumpe getrieben wird. Die hängende

Anordnung der Gefäſse ist zur leichteren Bedienung einer ganzen Reihe derselben

getroffen. Die einzelnen Gefäſse A hängen, wie aus Fig. 19 und

20 Taf.

16 zu ersehen ist, an Rohrkrümmern, die an einem Träger B befestigt und mit einem Rohre O verbunden

sind, in welches das Druckrohr N einer Kapsel werkpumpe

mündet. Die wagerechten Seiten der Rohrkrümmer K (Fig. 21 Taf.

16) sind kegelförmig und so eingerichtet, daſs bei dem Hochheben eines Gefäſses in

wagerechte Lage, wie in Fig. 20 punktirt

angedeutet ist, ein Abschluſs des Einlaufstutzens des Gefäſses erfolgt, also der

weitere Eintritt von Färbeflüssigkeit in dasselbe aufgehoben wird. In der

wagerechten Lage ist das Gefäſs dann auch nach Abnahme des bloſs mittels

Bajonettverschluſs befestigten Siebbodens C leicht zu

entleeren und mit Faserstoffen zu verpacken, weshalb die Gefäſse in dieser Lage

durch Einhängen des Auges g an Ketten S festgehalten werden können. Die von oben in die

Gefäſse A eingedrückte Flüssigkeit wird durch die

zwischen der Siebeinlage D und dem Siebboden B befindlichen Faserstoffe gepreſst und von einer Rinne

P aufgefangen, welche die Flüssigkeit nach einem

Behälter leitet, woraus die das Rohr O speisende Pumpe

saugt.

Man kann während des Flüssigkeitsumlaufes jedes Gefäſs unabhängig von den anderen

beschicken und entleeren. Damit bei Ausschaltung mehrerer Gefäſse der

Flüssigkeitsdruck nicht zu hoch steigt, ist in dem Rohre O ein Sicherheitsventil V mit einer

besonderen Leitung l nach dem Flüssigkeitsbehälter

angeordnet. Das Rohr O selbst reicht bis in den

letzteren Behälter, um bei sämmtlich ausgeschalteten Gefäſsen nach Oeffnung des

Ventiles V den Flüssigkeitsstrom dorthin zu leiten.

Niquet und Detré bewirken

nach ihrem französischen Patente einen Kreislauf der Flüssigkeit durch die zu

behandelnden Faserstoffe bei zusammengepreſster Lage derselben., indem zu Anfang die Luft aus dem Faserballen abgesaugt wird, die äuſsere Luft also die Flüssigkeit

in den Ballen drückt. Um dann eine beständige Strömung

zu erhalten, wird die

aus dem Inneren des Ballens durch ein Rohr ablaufende Flüssigkeit abgekühlt, so daſs durch den Wärmeunterschied ein Nachfolgen

der wärmeren Flüssigkeit stattfindet.

Die zu färbenden Faserstoffe werden in dem Bottiche A (Fig. 17 Taf. 16) zwischen

den beiden Tellern T zusammengepreſst erhalten. Der

untere feste Teller steht durch einen kurzen Rohransatz mit der

Flüssigkeitsfangschale P in Verbindung und der obere in

einem Rahmen niederer zu stellende Teller besitzt eine mittlere Einsatzöffnung, an

welche sich das zu einer Luftpumpe führende Rohr l

anschlieſst. Nach dem Einbringen der Faserstoffe wird die Färbeflüssigkeit in den

Bottich A gelassen und darin durch Dampfröhren d auf einer bestimmten Temperatur erhalten. Oeffnet man

nun das Rohr l, während die Luftpumpe arbeitet, so wird

die Flüssigkeit von allen Seiten durch den Faserballen nach der Mitte zu gedrückt;

dort soll sich dieselbe in der Schale P sammeln und

nach dem Röhrenkühler K ablaufen. Die Luftpumpe ist

hierbei abgestellt und es soll nun ein beständiges Durchdringen des Ballens mit der

Flüssigkeit stattfinden; letztere wird aus dem Kühler K

durch einen Dampfstrahlapparat im Rohre R wieder in den

Bottich A zurück befördert.

Die durch Wärmeunterschiede in einer Flüssigkeitsleitung

hervorgebrachte Strömung in derselben benutzt S. Smithson in Ravensthorpe, England (* D. R. P. Nr.

38225 vom 27. Mai 1886), um die Sättigung der

Färbeflüssigkeit stets gleich zu erhalten. Die

in dem Bottiche A (Fig. 23 Taf. 16)

befindliche Flüssigkeit gibt an die Faserstoffe Farbe ab und wird dadurch an

Farbstoff ärmer. Aus dem Bottiche A führt ein Rohr C nach dem Röhrenvorwärmer B, und indem die Färbeflüssigkeit in diesen gelangt, erwärmt sie sich,

steigt empor, um dann oben durch das Ventil D

abzulaufen und durch das Rohr E von unten in den

Behälter H einzutreten. In diesem befinden sich

zwischen Sieben eingebettet Farbholzspäne F, welche die

Flüssigkeit von unten nach oben durchstreichen muſs; dabei sättigt sich dieselbe

wieder mit Farbstoff und diese gelangt hierauf durch das Ueberlaufrohr I zu neuer Farbstoffabgabe in den Bottich A zurück.

Gewöhnlich werden zwei Farbholzbehälter H angeordnet, um

immer den einen zu benutzen, während der andere entleert, gereinigt und frisch

beschickt wird. Entsprechend erhält dann auch das Ablaufrohr des Vorwärmers zwei

Ventile D mit Rohren E.

Für Beuchkessel mit sogen. Ueberguſsapparat haben R. Ainsworth und E. Manby in Bolton (Englisches Patent

1885 Nr. 19) eine Anordnung des Ueberguſsrohres mit centraler Dampf Zuführung zur Hervorbringung des Flüssigkeitsumlaufes

getroffen. In Fig.

22 Taf. 16 ist dieser neue Theil des Beuchkessels für sich gezeichnet. Der

falsche Siebboden E desselben wird in der Mitte des

Kessels von einem Kasten D gestützt, dessen Wände unten

Einlauföffnungen H für die Flüssigkeit haben. Auf

diesem Kasten D ist die Flansche C des Ueberguſsrohres B

befestigt und unter diesem ein zweiter Kasten F, der

von unten durch ein nach innen sich öffnendes Ventil G

für die Flüssigkeit zugänglich ist. Die Bewegung des Ventiles G wird durch einen Schraubenkopf s begrenzt. Innerhalb des Rohres B steckt das Dampfzuführungsrohr I, über dessen unteres Ende die Kapsel P greift, welche gleichzeitig zum Verschlüsse des

Ringraumes zwischen den Rohren B und I dient und mittels des Handrades S von auſsen stellbar ist. Bei Oeffnung des Ventiles

P und bei Dampfzuleitung im Rohre I steigt der Dampf in dem Rohre B empor und reiſst die in den Kasten F

eingetretene Flüssigkeit mit, welche oben an den Schirm R trifft und dadurch als Sprühregen sich über die im Kessel liegenden

Faserstoffe ergieſst. Die Flüssigkeit sickert durch dieselben und tritt dann von

Neuem in den Kasten F. Wird die Kapsel P so weit niedergeschraubt, daſs dieselbe das Ventil

G geschlossen hält, so kann Flüssigkeit nicht mehr

übergegossen werden und die Faserstoffe werden dann nur der Dampfwirkung

ausgesetzt.

Zur Vorbereitung von Baumwolle für das Bleichen benutzen

Leblois, Piceni und Comp. in St.

Aubin-Jouxte-Bulleng, Frankreich (* D. R. P. Nr. 36962 vom 8. December 1885) den in

Fig. 16

Taf. 16 dargestellten Apparat. Die vorher gekrempelte Baumwolle wird in loser Form

oder als Band in Gitterkasten D gelegt und diese durch

Holzrahmen von einander getrennt in den Bottich C

gestellt. Der Hahn A desselben dient zum Lufteinlasse,

der Hahn B zur Verbindung mit einem Luftsauger; a, a sind Ablaſshähne. Der gefüllte Bottich wird mit

einer Flüssigkeit, am besten destillirtem Wasser mit einem Zusätze von 1k Panamaseifenrinde (Quillaja saponaria) und 0k,5 Oxalsäure

auf 100l Wasser, beschickt, worauf der Bottich

luftdicht verschlossen und durch Luftabsaugung ein vollkommenes Durchtränken der

Fasern erzielt wird.

Die beim Bleichen benutzten sogen. Vacuumapparate,

welche des Angriffes der Säuren wegen aus innen verbleitem Guſseisen hergestellt

werden, leiden auch an dem Uebelstande der geringen Haltbarkeit des Bleiüberzuges;

deshalb schlagen L. Keſsler und Sohn in Bernburg a. S.

(* D. R. P. Nr. 37413 vom 2. März 1886) die Anwendung ganz

aus Blei hergestellter Kessel vor.Für Sulfitstoffkocher hat Routledge (vgl. 1885

258 318) bereits einen solchen Vorschlag

gemacht.

Fig. 18 Taf.

16 veranschaulicht einen solchen Apparat; der Boden und Mantel desselben sind stark

aus Blei gegossen und der letztere zur Verstärkung mit Rippen a versehen. An dem Mantel ist auch gleich das unten

gelochte Rohr r zur Einführung und zum Uebergieſsen der

Flüssigkeit angegossen. Für den Guſs des Bleimantels wird für dieses Rohr ein mit

Kochsalz festgestampfter Kern aus dünnem Zinkblech in die Form eingelegt und dieser

Kern nach dem Gusse durch warmes Wasser ausgelaugt.

G. Rohn.

Tafeln