| Titel: | Neuerungen an Absorptions- und Extractions-Apparaten. |

| Fundstelle: | Band 263, Jahrgang 1887, S. 283 |

| Download: | XML |

Neuerungen an Absorptions- und

Extractions-Apparaten.

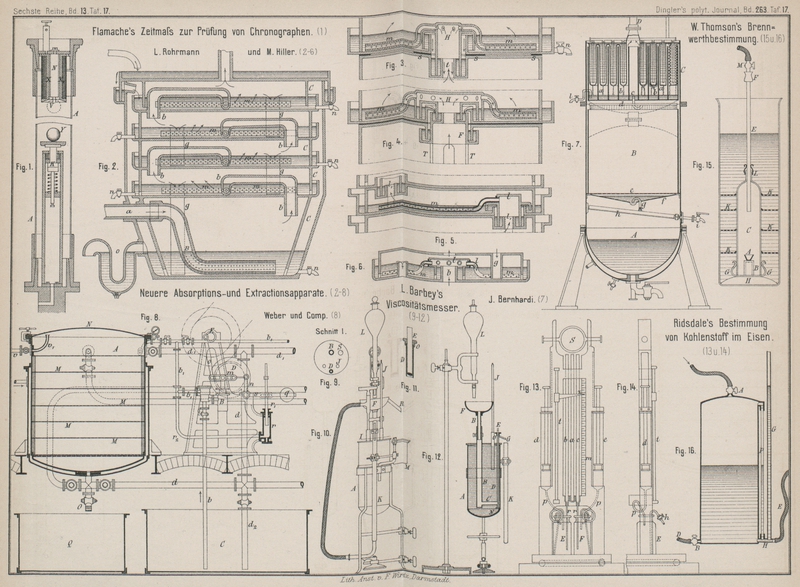

Patentklasse 12. Mit Abbildungen auf Tafel 17.

Neuerungen an Absorptions- und Extractionsapparaten.

L. Rohrmann in Krauschwitz bei Muskau und M. Hiller in Berlin haben ihren Apparat zur Behandlung von Flüssigkeiten mit Gasen (vgl. 1886 259 * 509), dessen Eigenthümlichkeit auch von L. Rohrmann und G. Lunge

(vgl. 1886 260 * 509) benutzt ist, weiter ausgebildet und

das Zusatzpatent * Nr. 37593 vom 18. April 1885 erlangt. Die Verbesserungen

bezwecken hauptsächlich bei der Verwendung des Apparates zur Reinigung von Gasen durch Absorption der unreinen Bestandtheile seitens

einer Flüssigkeit eine Führung der Gase in solcher Art, daſs diese nicht wie früher

bloſs über die Flüssigkeit, sondern durch letztere streichen. Weiter sind

Vorrichtungen getroffen, um das sich nach und nach verdickende und schmutzig

werdende Absorptionswasser, fast ohne den Betrieb des Apparates zu unterbrechen,

ablassen zu können. In Fig. 2 Taf. 17 ist ein

vollkommen zusammengestellter Apparat, in Fig. 3 bis 6 sind abgeänderte Formen

für dessen Einzelschalen veranschaulicht.

Bei dem Apparate Fig. 2 tritt das zu

reinigende oder zu absorbirende Gas bei a ein, drückt

den nach der Höhe der Gaspressung bemessenen Flüssigkeitsspiegel im Rohre B nieder, wird durch die Siebform des letzteren in der

Flüssigkeit zum Durchstreichen derselben zertheilt uud gelangt durch das Rohr b in die Mitte der Schale C. Hier wird das Gas durch die strahlenförmig auslaufenden Siebrohre m gezwungen, wieder fein zertheilt die Flüssigkeit

dieser Schale G zu durchstreichen, und gelangt dann auf

gleiche Weise in die zweite Schale C u.s.f. Die

abwechselnd auf beiden Seiten an den Schalen C

angebrachten Hähne n dienen zur Probeentnahme der

Flüssigkeit und zum Ablassen derselben, wenn sie genügend gesättigt ist. Die

Flüssigkeit wird stets in der untersten Schale C am

stärksten gesättigt sein, da dieselbe aus den oberen Schalen durch Ueberlaufrohre

g selbstthätig nach unten abläuft. Für die unterste

Schale C ist ebenfalls ein Wasserabschluſs bei o vorgesehen.

Bei Fig. 6 führt der

Rohrstutzen b unmittelbar in eine in Mitten der Schale

aufgestellte Haube l, von welcher strahlenförmig die

Siebrohre m ausgehen.

Die Schalenanordnung in Fig. 5 ist ähnlich wie im

Hauptpatente; nur ist zur Gasleitung eine Doppelhaube l, des Flüssigkeitsverschlusses für das Gas wegen, mit seitlich auslaufenden

Siebrohren m angebracht. Wasserablaufrohre g und Gasleitungsrohre b

sind also in den Haubenstutzen l vereinigt.

Eine ähnliche Doppelhaube H ist auch

in Fig. 3

benutzt, welche eine Erweiterung der Einrichtung Fig. 6 für doppelten Flüssigkeitsverschluſs mit Verlegung der

Rohrstutzen b und g in

einen mittleren Stutzen t darstellt. Hierbei ist

trotzdem eine besondere Abdichtung zwischen den auf einander gesetzten Schalen bei

s erforderlich.

Um auch diese noch zu umgehen, ist in Fig. 4 ein vierfacher Flüssigkeitsabschluſs für das Gas

eingerichtet. Die untere doppelte Ringmulde F wird

dabei von besonderen Stützen T getragen.

J. Bernhardi in Leipzig (* D. R. P. Nr. 37191 vom 8.

November 1885) hat zur Kühlung der bei Extractions- und Destillationsapparaten aus dem

Kochgefäſse aufsteigenden Gase und Dämpfe eine groſse Fläche auf kleinem Raume

eingerichtet und den Gasen und Dämpfen dabei eine Führung dahingehend angewiesen,

daſs eine besondere Entnahme der verflüssigten Bestandtheile und von Proben

derselben möglich ist.

Die in dem Kochgefäſse A (Fig. 7 Taf. 17)

sich entwickelnden Dämpfe steigen (das eingesetzte, zur Aufnahme der zu behandelnden

Stoffe bestimmte Gefäſs B umspülend – oder bei Fortfall

des Gefäſses B in dem dann zur Aufnahme der Stoffe

verlängerten Kochgefäſse –) in die Höhe und treten in den Kühler C ein. Dieser Kühler, in Fig. 7 unmittelbar auf dem

Apparate befestigt, besteht aus mehreren concentrischen bezieh. allmählich sich

verkleinernden, in sich geschlossenen, niederhängenden Taschen a, deren jede einen gesonderten, durch eine

Stellvorrichtung regelbaren Wasserzufluſs besitzt. Durch diese Anordnung ist es

möglich, die Condensationsfähigkeit jeder einzelnen Tasche a beliebig zu vermehren und zu vermindern und dadurch die Condensation der

Dämpfe genau den jeweiligen Anforderungen entsprechend einzurichten. Um die Dämpfe

mit den Kühlflächen der Tasche a in möglichst innige

Berührung zu bringen und dadurch das Kühlwasser in ausgiebigster Weise auszunutzen,

ist in den Kühler C ein geschlossener Boden derart

eingesetzt, daſs er, auf Knaggen ruhend, mit seinen aufrecht stehenden, ringförmige

Kammern bildenden Zargen b zwischen die Abstände der

einzelnen Taschen a greift.

Der nun in Fig. 7 vom äuſseren

Umfange des Kühlers in diesen eintretende Dampf ist gezwungen, den durch die Zargen

b vorgeschriebenen Schlangenweg zurückzulegen, und

bestreicht somit die dargebotenen Kühlflächen derart, daſs die heiſsesten Dämpfe die

äuſserste Tasche, mithin die gröſsten Kühlflächen zuerst treffen und die dann

abgekühlteren Dämpfe auch kleineren Kühlflächen begegnen. Durch diese Anordnung wird

sowohl die Kühlfläche, als auch das Kühlwasser vollkommen ausgenutzt und der Dampf

gelangt nun, insoweit es durch die regelbare Kühlung erreicht ist, entweder gar

nicht oder von seinen schweren Theilen, welche sich an den Kühlflächen

niedergeschlagen haben, befreit in das Abgangsrohr D.

Wenn nöthig, wird dann der Dampf in einen zweiten besonders aufgestellten Kühler

geleitet, dort condensirt, um die erhaltene Flüssigkeit bei dem Ausflusse zur

Weiterbenutzung aufzufangen. Der Dampf schlägt sich an den einzelnen Taschen a nieder und das Niederschlagswasser tropft von jeder

Tasche gesondert ab. Um dieses gesonderte Abtropfen an den Taschen noch mehr zu

vereinzeln, sind an letztere Drähte gelöthet, von denen die unteren zweier einander

gegenüber liegenden Enden nicht vereinigt sind und so zwei getrennte Abtropfstellen

geben.

Die Niederschläge sammeln sich am Boden der durch die Zargen b gebildeten Kammern; da letztere dicht über dem Boden

mittels Durchbrechungen der Zargen mit einander verbunden sind, so wird der Ablauf

c den gemeinsamen Ausfluſs herstellen. Der Ablaufe

ragt über die Verbindungsöffnungen der Zargen b hinaus,

so daſs sich die in den Kammern ansammelnde Flüssigkeit selbst einen Verschluſs der

Zargendurchbrechungen gegen den strömenden Dampf herstellt. Der Ablauf c bildet so einen Sack, dadurch auch hier den

Dampfabschluſs sichernd, und geht in eine siebartige Schlangenspirale d über. Aus dieser träufelt die Flüssigkeit in das

Gefäſs B auf die dasselbe anfüllenden Stoffe, laugt

diese aus, durchdringt das Sieb e. sammelt sich auf dem

trichterförmigen Boden f an, um von hier aus durch das

zu einem Wasserverschlusse gebogene Röhrchen g

abzuflieſsen. Ein zweiter verschlieſsbarer Ausfluſs ist das Rohr l, welches in Betrieb gesetzt wird, wenn der Ablauf c nicht genügt, um die condensirte Flüssigkeit zu

entfernen.

Um diese jederzeit prüfen zu können, ist unter dem Gefäſse B und unter dem Röhrchen g

eine Auffangschale in Form einer geneigten breiten Rinne h angeordnet, die mit einem verschlieſsbaren Ablaſsröhrchen i endet. Die Rinne h kann

dem Apparate entweder fest eingefügt, oder um ihre Längsachse drehbar eingerichtet sein. Im ersten

Falle müſste vor Entnahme einer Probe die sich in der Rinne angesammelte Flüssigkeit

abgelassen werden, im zweiten Falle – und dieses ist die vortheilhaftere Anordnung –

würde die Rinne während des Betriebes umgedreht werden, so daſs sich in derselben

Flüssigkeit nicht ansammeln kann. Erst bei Entnahme der Probe wird dann die Rinne

h mit ihrer offenen Seite dem Abflüsse g wieder zugekehrt und nach Aufnahme der Flüssigkeit

zur Prüfung abgelassen. Ein weiterer Vortheil der Rinnenform ist der, daſs der

trichterförmige Boden f mit dem Röhrchen g nicht mehr Bedingung ist, da bei Wegfall desselben

die das Material des Gefäſses B durchsickernde

Flüssigkeit immer noch in genügender, eine Probe abgebender Ausdehnung von der Rinne

aufgefangen wird. Ist das Gefäſs B ganz entfernt, so

werden die aus der Schlange d abtropfenden

Condensationsproducte gleichfalls in genügender Ausdehnung von der Rinne h aufgefangen und gestatten, gleichgültig, ob diese

Condensationsproducte vor der theilweisen Aufnahme durch die Rinne auch Material

ausgelaugt haben oder nicht, eine genaue Prüfung.

Auch kann, wenn es sich nur um Auslaugung der Stoffe mittels nicht

wieder zu verwerthender Flüssigkeiten handelt, der Boden mit der Zarge b und dem Spiralrohre d

fortgenommen werden, wonach dann die condensirte Flüssigkeit von den Taschen

unmittelbar auf die Stoffe tropft und dieselben auslaugt. Was die Kühler anbetrifft,

so gestattet sowohl ihre Anordnung, als auch ihre Form jegliche Veränderung. Der

Querschnitt der Taschen kann eine beliebige Form haben; doch ist darauf Gewicht zu

legen, daſs der Taschenumfang, also die kühlenden Flächen, möglichst groſs sind, und

empfiehlt es sich deshalb, die Seitenflächen wellenförmig (vgl. Fig. 7 rechts)

herzustellen. Wird der Dampf von oben in die Mitte des Kühlers eingeleitet, so ist

der Vorgang derselbe; doch muſs dann natürlich der Boden geschlossen sein. Wichtiger

als diese Abänderung in der Ausführung der Taschen und der Dampfzuleitung ist die

durch Anordnung der Zargen geschaffene getrennte Abführung

der Niederschlagsflüssigkeit der einzelnen Taschen.

Zum Behandeln von Oelsamen, Knochen, Farbhölzern, bei

welchen lösliche Stoffe durch Flüssigkeiten auszuziehen sind, wie nicht minder auch

zum Filtriren von unreinen Flüssigkeiten und beim Bleichen und Färben soll der von Ch. Weber und Comp. in Thann, Elsaſs (* D. R. P. Nr.

32849 vom 30. Januar 1885) angegebene Extractions- und

Filtrirapparat dienen, der durch die Anwendung einer mit selbstthätigem

Druckregler verbundenen Pumpe gekennzeichnet ist, durch welche der Flüssigkeitsdruck

während der ganzen Behandlungsdauer gleich erhalten wird.

Bei der Anlage des Apparates werden stets zwei mit Dampfmantel

heizbare, abwechselnd betriebene Gefäſse A (Fig. 8 Taf. 17)

angeordnet, zwischen denen die Pumpe B sich befindet,

welche die Gefäſse durch die Rohre b1 speist, während sie selbst durch das Rohr b die Flüssigkeit aus dem Behälter C ansaugt. Der Druckregler der Pumpe B besteht aus einem Cylinder r, in welchem sich der Kolben r1 auf- und abbewegt. Der Cylinder r ist durch ein Rohr r2 mit dem Druckrohre b1 verbunden und der Kolben r1 durch ein Gewicht

q belastet, welches auf dem Hebel s verschiebbar ist. Letzterer steht durch den Hebel n mit dem Schlitzhebel m

in Verbindung, an welchem der Kolben der Pumpe B

angehängt ist und durch die Kurbelstange o von der

Achse E aus bewegt wird. Der beabsichtigte Druck wird

durch die Stellung des Gewichtes q bestimmt; ist

derselbe bis auf die gewünschte Höhe gestiegen, so hebt sich bei weiterem Gange der

Pumpe B der Kolben r1 und mit diesem der Hebels; dieser bewirkt eine

wagerechte Verschiebung des Schlitzhebels m und in

Folge dessen eine Verringerung des Kolbenhubes der Pumpe B, Die Gefäſse A stehen durch Rohre d und d1 mit einander und mit einer Flügelpumpe oder einem

Kapselwerke D in Verbindung. Letzteres dient dazu, die

Flüssigkeit, nachdem sie in A unter Druck gebracht ist,

in beständige oder absatzweise Strömung zu versetzen, weiter auch zum Füllen der

Gefäſse A, indem die Flüssigkeit aus C durch das Rohr d2 angesaugt und durch d1 in die Gefäſse

A geführt wird. Hierbei kann erst das eine und dann das

andere Gefäſs gefüllt werden, oder die Füllung beider Gefäſse erfolgt zu gleicher

Zeit.

Die Pumpen B und D sind auf einem gemeinschaftlichen Gestelle angebracht

und werden von derselben Achse E angetrieben; doch kann

die Pumpe B jederzeit ausgerückt werden. Die Gefäſse

A sind mit einem luftdicht schlieſsenden Deckel N und einer Anzahl Siebe M

versehen, welche in Abständen von ungefähr 20cm

über einander angeordnet sind.

Der Apparat arbeitet nun in folgender Weise: Nachdem die zu

behandelnden Stoffe auf den Sieben M vertheilt sind und

der Deckel N geschlossen ist, läſst man die

Extractionsflüssigkeit mit Hilfe der Pumpe D in die

Gefäſse A eintreten. Die Flüssigkeit wird alsdann in

A mittels der Pumpe B

unter Druck und mittels der Pumpe D in umlaufende

Strömung gebracht. Dieser Kreislauf der Flüssigkeit wird so lange fortgesetzt, bis

die Auslaugung beendet ist. Dann rückt man die Pumpen B

und D aus und läſst die Flüssigkeit aus A durch die Hähne O in

feststehende oder bewegliche Behälter Q ablaufen.

Um die Gefäſse nach der Beschickung und vor der Einleitung der

Flüssigkeit entlüften zu können, sind die Rohre v

vorgesehen, deren innerer Theil v1 behufs Einsetzung der Siebe M abnehmbar gemacht sein muſs.

Tafeln