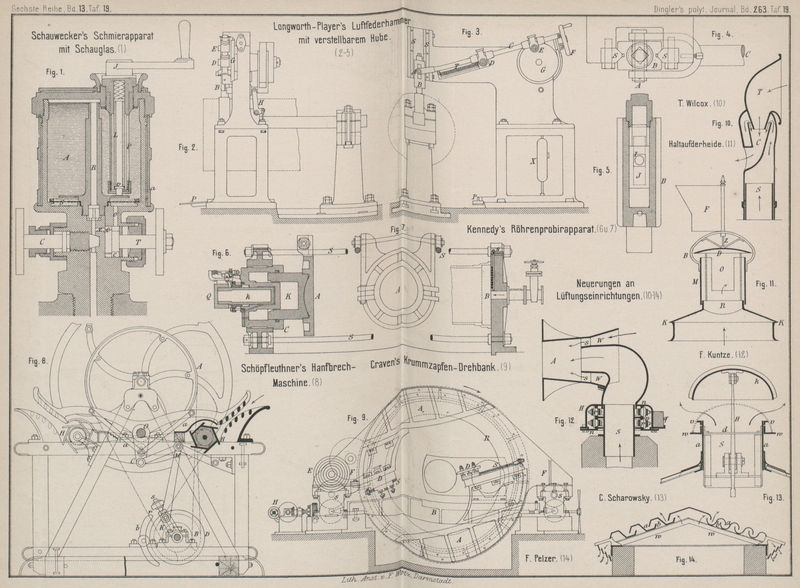

| Titel: | Longworth's Luftfederhammer mit verstellbarem Hube. |

| Fundstelle: | Band 263, Jahrgang 1887, S. 318 |

| Download: | XML |

Longworth's Luftfederhammer mit verstellbarem

Hube.

Mit Abbildungen auf Tafel

19.

Longworth-Player's Luftfederhammer.

Einen zu den verschiedenartigsten Blecharbeiten

geeigneten Hammer, bei welchem der als Fallblock dienende Luftcylinder in einer

senkrechten Schlittenführung gleitet und an das eine Ende eines doppelarmigen Hebels

angeschlossen ist, an dessen anderem Ende der Zapfen einer umlaufenden Kurbelscheibe

angreift, bringen J. und W.

Player in Birmingham nach Longworth's Patent

(vgl. auch 1878 227 * 524) zur Ausführung. Der Drehpunkt

des Doppelhebels ist derart verstellbar, daſs bei

gleichbleibendem Kurbelhube der Hammerhub bezieh. die Schlagstärke in Folge der verschieden groſsen Hebelarmlängen veränderlich

wird, die untere Hubgrenze aber immer nahezu gleich bleibt. Dies ist nothwendig,

weil bei Blecharbeiten die Stärke der zu bearbeitenden Gegenstände sich nur wenig

ändert.

Hierzu wird, wie aus Fig. 3 Taf. 19 ersichtlich ist, der Drehzapfen D des Hammerhebels C auf demselben verschoben

und in einem Schlitze des Hammergestelles geführt, welcher etwa 15° gegen die Wagerechte geneigt ist.

Die Verstellung des Drehzapfens D wird mit Hilfe der

mit Handrad F versehenen Schraubenspindel T bewirkt. Der Hammerbär B

(vgl. Fig. 4

und 5) gleitet

zwischen zwei parallelen scharfkantigen Stahlschienen S, die besonders am Gestelle befestigt werden. Ein Riemen, auf loser und

fester Scheibe laufend, treibt die Kurbelscheibe G an.

Zur Vermeidung einer Lenkstange verschiebt sich das Lager des Kurbelzapfens E mit einer Hülse auf dem als cylindrische Stange

ausgebildeten Doppelhebel C, wie in gleicher Weise der

Drehzapfen D, so daſs der Gabelzapfen bei A am Hammerbär nur geringen Druck in der Hebelrichtung

auszuhaken hat. Der Hammerbär B ist ausgebohrt und

enthält nach Fig.

5 einen Kolben J mit einem durchgesteckten

viereckigen Gleitstücke I, durch welches der

Gabelzapfen reicht, die Bewegung von Kolben und Bär also nicht starr verbunden

erfolgt. Deshalb besitzt der Hammerbär lange Schlitze für das Gleitstück I. Die Räume über und unter dem Kolben J wirken als Luftbuffer und die Luft als ein treibendes

Zwischenmittel in den Todtpunktstellungen der Kurbel.

Die Aus- und Einrückung der Hammerbewegung wird durch einen Fuſstritt P, welcher durch eine mit Gewicht X belastete Stange auf einen den Riemenführer

bewegenden Winkelhebel H (vgl. Fig. 2) wirkt, vermittelt.

Das Gewicht X sucht den Hammer stets auszurücken. Den

verschiedenen Arbeitszwecken entsprechend erhält der Ambosuntersatz mannigfaltige

Ausführungen. So stellen die dem Engineering, 1886 Bd.

62 * S. 485 entnommenen Figuren 2 und 3 Taf. 19 einen

in zwei Lagern gehaltenen Querstab dar, welche Anordnung für Rohrarbeiten benöthigt

wird.

Tafeln