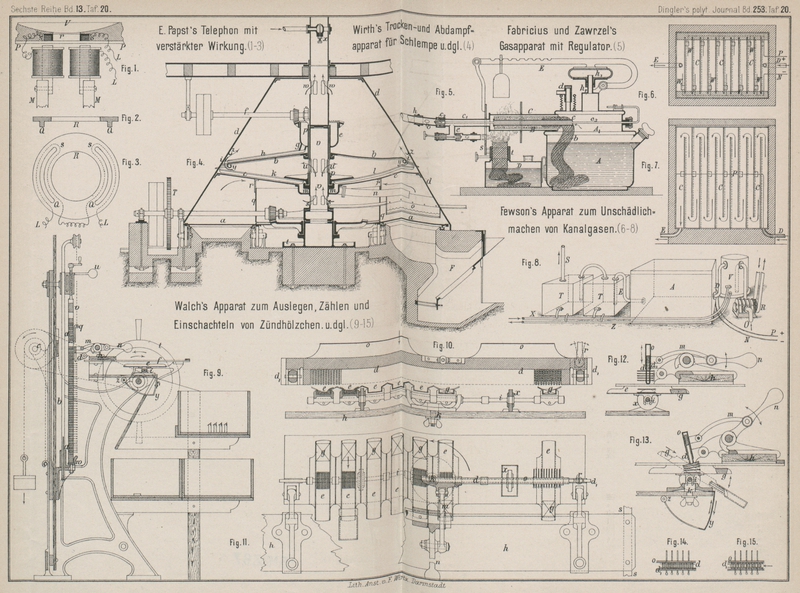

| Titel: | P. O. Walch's Apparat zum Auslegen, Zählen und Einschachteln von Zündhölzern u. dgl. |

| Fundstelle: | Band 263, Jahrgang 1887, S. 322 |

| Download: | XML |

P. O. Walch's Apparat zum Auslegen, Zählen und

Einschachteln von Zündhölzern u. dgl.

Mit Abbildungen auf Tafel

20.

Walch's Apparat zum Zählen und Einschachteln von

Zündhölzern.

Die geschnittenen Hölzchen oder gezogenen Wachskerzchen werden bekanntlich in Rahmen

gesteckt (vgl. Sebold 1885 255 * 239), um in groſser Anzahl auf einmal in die Zündmasse getunkt und

auch in demselben Rahmen getrocknet zu werden. Das Auslegen der erhaltenen

Zündhölzchen oder Wachszündkerzchen aus dem Tunk- und Trockenrahmen, das Zählen oder

Abtheilen derselben in Mengen von bestimmter Zahl und das Einfüllen dieser Mengen in Schachteln soll

ein von P. O. Walch in Paris (* D. R. P. Kl. 78 Nr.

36905 vom 16. August 1885) angegebener Apparat mit Leichtigkeit und Sicherheit

ausführen lassen. Die wesentliche Eigenthümlichkeit desselben bildet ein Rechen,

welcher die in dem Tunkrahmen steckenden Zündhölzchen reihenweise erfaſst, aus dem

Rahmen zieht und dann in bestimmter Zahl in Schalen fallen läſst, aus welchen die

Hölzchen leicht zum Uebergleiten in die bereit gehaltenen Schachteln gebracht werden

können.

Fig. 9 Taf. 20

veranschaulicht die ganze Anordnung des Apparates; Fig. 10 bis 15 geben den

Zählrechen mit den Schalen in verschiedenen Arbeitsstellungen.

Der Tunk- und Trockenrahmen a (Fig. 9),

welcher in bekannter Weise aus einzelnen Latten zusammengesetzt ist, zwischen denen

die Zündhölzchen gehalten werden, ist in dem Apparate an der Rückseite desselben

senkrecht beweglich und zwischen dem Winkel w und der

Spannschiene v so gehalten, daſs der Rahmen a mit Hilfe des Handgriffes u und der Spindel b seitlich nach beiden

Richtungen etwas verschoben werden kann. Die senkrechte Bewegung des Rahmens wird

durch ein Windewerk bei c, welches von dem Handrade t aus gedreht wird, bewerkstelligt. Der Rechen d ist mit seinem Tragbrette h wagerecht auf der Bahn f verschiebbar und

zwar wird diese Verschiebung ebenfalls durch das Handrad t vermittelt, indem Zahnräder auf der Welle desselben in die am Brette h angebrachten Zahnstangen s (Fig.

11) greifen. Der Rechen d besteht aus drei

Theilen: dem eigentlichen zinkenartig nach der Entfernung der Zündhölzchen von

einander im Rahmen a ausgeschnittenen vollen Theile d (Fig. 10), einer Umhüllung

d1 dieses Theiles,

welche genau so zinkenartig ausgeschnitten, jedoch auf d verschiebbar ist, und zwar mit Hilfe des Handgriffes r, und der über diese Hülle oder diesen Hohlrechen d1 von oben gelegten

Tasche o. Der ganze Rechen ist drehbar an dem Brette

h angeschlossen und kann mit Hilfe des Handhebels

n geneigt werden, indem sich bei der Drehung

desselben eine Nase gegen eine Leiste am Brette h legt

und dann durch die Gelenk Stange m die obere Seite des

Rechens nach hinten bewegt wird (vgl. Fig. 13), wobei

gleichzeitig eine Abwärtsbewegung der Tasche o, an

welche die Stange m eigentlich angeschlossen ist,

stattfindet.

Der Rechen wird zuerst gegen den Rahmen a geschoben, wobei der Vollrechen d und der

Hohlrechen d1 so gegen

einander stehen, daſs ihre Zinken sich decken (vgl. Fig. 14) und nun, nachdem

noch der Rahmen a seitwärts so gestellt wurde, daſs die

Zündhölzchenreihen sich genau den Zwischenräumen der Zinken gegenüber befinden, der

Rahmen a nach oben bewegt, bis 4 oder 5 Reihen Hölzchen

in die Zwischenräume des Rechens eingetreten sind. Nachdem durch Verschiebung des

Hohlrechens d1 diese

Hölzchen dann festgeklemmt sind (vgl. Fig. 15), werden die

oberen Latten des Rahmens a mit dem an Ketten hängenden

Haken q etwas gelüftet und darauf der Rechen vom Rahmen

abbewegt, wobei die Zündhölzchen aus letzterem gezogen werden. Der Rechen kommt am

Ende seiner Bahn über die Schalen e zu stehen (Fig. 12) und

nun werden die geklemmten Hölzchen durch Verschiebung des Hohlrechens d1 wieder frei gemacht

und fallen alsdann, nachdem der Rechen noch gekippt wurde, von der Tasche o ausgeschoben (vgl. Fig. 13) in bestimmter

Anzahl in die Schalen e. Dieselben sind auf der Stange

i drehbar aufgehängt und können zur Entleerung in

die Schachteln gekippt werden. Das in gekippter Stellung aus seiner Lage am hinteren

Ende der Schachteln abrutschende Stück g schiebt dann

die Hölzchen vollkommen ohne weiteres Zuthun in die untergehaltene Schachtel

hinein.

Die in die Schalen e gefallenen

Hölzchen liegen mit dem Zündköpfchen nach hinten; da die Hölzchen nach herrschendem

Gebrauche aber mit dem Köpfchen nach oben in die Schachteln gelegt werden sollen,

was namentlich bei nur einseitig zu öffnenden Schachteln der Fall ist, so kann die

Stange i

mit den Schalen e um 180° gedreht werden, so daſs die hinteren Enden

derselben nach vorn kommen. Hierzu wird die Stange in ihrer Mitte von einem

Drehzapfen k getragen und auf beiden Seiten durch

Rollen x unterstützt. Weil sich vor der Drehung der

Schalenreihe die Schieber g vor den Hölzchen befinden

müssen (vgl. Fig.

13), so werden während des Einlegens der Hölzchen die Schalen vor

frühzeitiger selbstthätiger Kippung durch eine um den Zapfen z drehbare Blechmulde y, welche sonst mit

einem umgebogenen Rande auf dem Brette h liegt,

geschützt.

Tafeln