| Titel: | Ueber Neuerungen an Lüftungseinrichtungen. |

| Fundstelle: | Band 263, Jahrgang 1887, S. 324 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an

Lüftungseinrichtungen.

(Patentklasse 27 und 37. Fortsetzung des Berichtes

Bd. 261 S. 412).

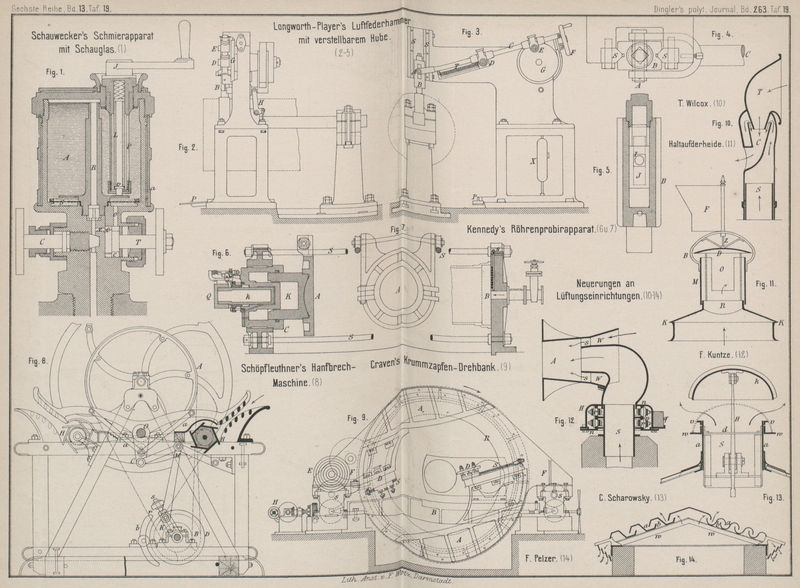

Mit Abbildungen auf Tafel

19.

Ueber Neuerungen an Lüftungseinrichtungen.

Um zu verhindern, daſs bei Abzugsschloten für verdorbene Luft

oder Rauch kalte Auſsenluft in den Schlot eindringt und den Zug desselben

hemmt, setzt Fr. Pelzer in Dortmund (* D. R. P. Kl. 27

Nr. 30948 vom 21. August 1884) auf das obere Kaminende eine nach oben geschlossene

Kappe, deren Seiten wände bis unter den oberen Rand

der Kaminmündung herabgreifen. Hierdurch würde die Auſsenluft von der letzteren fern

gehalten, so lange Windstille herrscht; um das Gleiche auch bei bewegter Luft zu

erreichen, will Pelzer an den genannten Seitenwänden

leichte Klappen anbringen, welche den Zwischenraum zwischen dem Schlote und der

Klappe selbstthätig schlieſsen, sobald ein Windstoſs gegen dieselben trifft. Da

solche Klappen jedoch in Folge Verschmutzung der Gelenke nicht lange wirksam sind,

so war dies wahrscheinlich der Grund, daſs Pelzer (* D.

R. P. Nr. 33502 vom 28. März 1885) eine andere Bekrönung von Abluft- oder Rauchschloten angab, welche, wie Fig. 14 Taf.

19 zeigt, aus einem aus Streifen zusammengesetzten Dache besteht, wobei die Streifen

in der Form eines liegenden „S“ oder ähnlich gebildet sind und derart in

einander greifen, daſs die Kanten b stets höher als die

Kanten a liegen. Die Streifen bilden eckige Rahmen,

stützen sich in der Mitte auf Winkeleisen w und sind

nach beiden Seiten zu Rinnen geneigt, welche das sich in den Wellen sammelnde Wasser

ableiten. Zum Schütze der unteren seitlichen Oeffnungen des Schlothutes gegen die

Windstöſse sind bei j noch Klappen angebracht, welche

bei kleineren Kaminen auch für sich in Anwendung kommen können, wobei dann das

eigentliche Dach geschlossen wird.

John Eberhart in Laporte City hat einen feststehenden Kaminaufsatz angegeben, bei welchem das

die Rauchgase einer Feuerungsanlage abführende Rohr innerhalb eines zweiten Rohres

hochgeführt ist; letzteres soll die verdorbene Luft aus einem zu lüftenden Raume

ableiten und ist hierzu an seinem unteren geschlossenen Ende mit Löchern zum

Eintritte der Abluft, an seinem oberen Ende mit seitlichen Löchern zum Austritte der

Luft versehen. Diese Benutzung der Wärme der Rauchgase zur Absaugung von verdorbener

Luft ist bekannt und die von Eberhart im

Scientific American, 1886 Bd. 54 * S. 306 mitgetheilte

Form erscheint wenig zweckmäſsig, da ein Eindringen von kalter Luft in den

Abfluſsschlot und damit in den zu lüftenden Raum nicht verhindert ist.

Robert Boyle in London hat seinen zur Absaugung

verdorbener Luft angegebenen Schlotaufsatz (vgl. 1883

247 * 27. 1884 254 * 189.

1885 255 400. 257 489. 258 334) für den Fall abgeändert, daſs ein solcher über

das Dach herausstehend aus architektonischen Gründen nicht angeordnet werden kann,

jedoch spitz zusammenlaufende Dachflächen zur Verfügung stehen. Boyle läſst dann nach Iron, 1886 Bd. 28 * S. 478 den Abluftkanal im Dachfirst derart münden,

daſs die bewegte Auſsenluft quer durch den First strömen und die Abluft ansaugen

kann. – Bei einer anderen von Boyle (daselbst 1887 Bd.

29 * S. 115) mitgetheilten Form seines Schlotaufsatzes wird der Wind gezwungen,

schräg von oben nach unten und auswärts durch einen Ringkanal zu strömen, wodurch

das Ansaugen der Abluft bewirkt wird.

Einen drehbaren, sich nach der Windrichtung einstellenden

Schlotaufsatz hat Haltaufderheide in Kassel

entworfen. Nach dem Centralblatt der Bauverwaltung,

1886 * S. 405 besteht derselbe aus einer guſseisernen Kappe K (Fig.

11 Taf. 19), welche auf das Kaminende gesetzt wird und oben in einen dem

Querschnitte des Schlotes entsprechenden runden Hals R

übergeht, und aus dem Wetterdache D, welches von drei

an R angenieteten Stäben getragen wird und sich nach

oben leicht abnehmen läſst; ferner ist ein drehbarer Cylinder M angeordnet, der mittels eines angenieteten Bügels B, in dessen Mitte ein kurzes Rohrstück mit Pfanne

sitzt, auf den Zapfen Z des Daches D gehängt ist. Mit dem Bügel B ist noch eine Windfahne F fest verbunden,

welche den Cylinder M so dreht, daſs stets dessen

Ausfluſsöffnung O von der Windrichtung abgewendet

liegt. Bei Schornsteinen niedriger Gebäude, welche nahe an höheren liegen, empfiehlt

es sich, zwei Oeffnungen seitwärts der Fahne in den Mantel anzubringen, damit der

gestaute Wind den Abzug der Luft oder des Rauches nicht hindern kann. Die Aufhängung

von M über dem Dache verhütet das Festruſsen; ebenso

verhindert die Anordnung des Bügels mit dem Rohrlager nach abwärts das Eindringen

des Regens. Der Wind wird den Abzug nicht hemmen, sondern befördern, da er die

Ausströmungsöffnung nur streifend treffen kann. Ein weiterer Vortheil besteht darin,

daſs der Schlot inwendig bis zum Wetterdache frei ist, also leicht von unten oder

vom Dache aus gereinigt werden kann. Der beschriebene Aufsatz wird von Eduard Schmitt in Düsseldorf angefertigt.

Die Absaugung verdorbener Luft mit Hilfe der bewegten

Auſsenluft zu bewirken, ist auch der Zweck des von Friedrich Kuntze in Leipzig (* D. R. P, Kl. 27 Nr. 35519 vom 18. September

1885) angegebenen sog. Wirbelstrahlapparates, dessen

Einrichtung Fig.

12 Taf. 19 zeigt. Dieser Saugkopf stellt sich in die Windrichtung ein; die

leichte Beweglichkeit ist durch eine Rollenlagerung erzielt, bei welcher zwischen

die beweglichen Laufkränze n am Saugkopfe und den feststehenden, am

Rohre S angegossenen Kranz u Rollen r angeordnet sind. Die bewegte

Auſsenluft strömt durch die Düse W und wird von den

schraubenförmigen Leitschaufeln s genöthigt, eine

kreisende Bewegung anzunehmen und damit in Form eines Hohlkegels durch den Trichter

A zu strömen, wodurch ein Ansaugen der Abluft aus

dem Saugrohre S erfolgt. Das Rollenlager ist zum

Schütze gegen Staub und Regen mit einem Gehäuse H

umgeben, an welchem ein Gegengewicht q angebracht ist,

das den Schwerpunkt des Saugkopfes in die Drehachse bringt.

T. W. Wilcox in Durham (Englisches Patent 1885 Nr. 8559)

hat eine ähnliche Einrichtung getroffen, jedoch ein Rollenlager zur leichteren

Drehung des Aufsatzes zur Einstellung in die Windrichtung nicht vorgesehen. Die

bewegte Luft tritt in den Trichter T (Fig. 10 Taf. 19) und wird

durch die Form desselben nach abwärts geleitet, um bei C die im Schlote S aufsteigende Abluft

anzusaugen und mitzureiſsen und nach hinten wagerecht auszublasen.

Zur Lüftung von Fabrikgebäuden, Hallen, Baracken u. dgl.

erscheint die von C. Scharowsky in Berlin (* D. R. P.

Nr. 36310 vom 19. Januar 1886) angegebene Firstlüftung

geeignet. Die Einrichtung besteht in der Anordnung eines Schlitzes am First des

Daches und aus einer beweglichen Kappe. Bei Eisendächern z.B. kann der Schlitz S in der durch Fig. 13 Taf. 19

verdeutlichten Weise durch Bleche a gebildet werden, an

welche die Winkeleisen v und w genietet sind. Der Schlitz und die aus Blech gebildete Kappe k haben die Länge des Firstes. Die Kappe wird durch

einige parallele Hebel H gestützt und durch Flach- und

Winkeleisen abgesteift. Der an der Giebelwand liegende Hebel ist mit einem zweiten

Arme versehen, der in lothrechter Richtung durch eine Stange, welche unten in einer

durch Handrad zu drehenden Schraubenspindel endigt, bewegt wird. Hierdurch kann die

Kappe k gehoben oder gesenkt werden, indem die Hebel

H eine Parallelbewegung der Kappe bedingen. Durch

die Verstellung der Kappe ist eine Regelung des Luftabzuges möglich. Bei Regen,

Schnee oder wenn nicht gelüftet zu werden braucht, wird die Kappe so gesenkt, daſs

sie sich auf das Winkeleisen w aufsetzt und damit den

Schlitz abschlieſst. Die mittels Winkeleisen befestigten Schienen d sind mit Schlitzen versehen, in welchen sich die

Hebel B seitlich führen.

Für Flügelgebläse, welche zur Eintreibung frischer oder

Absaugung schlechter Luft benutzt werden sollen, sind neuerdings keine besonderen

Verbesserungen angegeben worden. Der Zimmerventilator

von August Meichsner in Schneeberg (* D. R. P. Nr.

35581 vom 17. November 1885) besteht aus zwei Flügelrädern: das eine ist mit schräg

zur Achse stehenden ebenen Schaufeln versehen und soll die Luft als Schraubensauger

in das Gehäuse fördern, welches beide auf gleicher Welle sitzende Räder

gemeinschaftlich umschlieſst; das andere Rad hat ebene radiale Schaufeln und soll die eingesaugte Luft

als Schleuderbläser forttreiben. Zweck dieser umständlichen Anordnung ist, bei einem

Schleudergebläse eine Saugöffnung am Gehäuse anbringen zu können, die nahezu so

groſs wie die Fläche des Rades ist. – In viel besserer Weise erzielt das Gleiche Fr. Pelzer in Dortmund bei seinem Schleudergebläse

(vgl. 1885 258 107).

Das von Smith in Detroit vorgeschlagene, im Engineering and Mining Journal, 1886 Bd. 42 * S. 131

beschriebene Schraubengebläse zeigt nichts Besonderes;

es sind ebene, schräg zur Achse stehende Schaufeln angeordnet, welche nicht ganz bis

zur Achse gehen, sondern an einer auf dieser befestigten Scheibe sitzen, so daſs das

leicht eintretende Zurückströmen von Luft an der Achse verhindert ist.

Als eine unzweckmäſsige Abänderung des altbekannten Henschel'schen Paternostergebläses ist das von Eugen Hellbardt in Halle a. S. (* D. R. P. Nr. 35905 vom 13. December

1885) angegebene Gebläse zu betrachten. Ein lothrecht

aufgestellter Rohrstrang von der Form eines langgestreckten „O“ ist oben mit

einem Stutzen zur Zuleitung der abzusaugenden Luft, unten mit einem zweiten zur

Abführung derselben versehen. In dem Rohrstrange befinden sich mehrere leichte

Hohlkörper, die sich leicht verschieben lassen und gegen die Rohrwandung dicht

abschlieſsen. In einen der lothrechten Rohrzweige wird Wasser eingeleitet, welches

sich auf einem der Scheidekörper sammelt und diesen durch sein Gewicht niederdrückt;

der nächstfolgende Körper schlieſst dann eine gewisse Menge Luft zwischen sich und

dem Wasser ab und wird selbst durch das stetig demselben zuflieſsende, sich

sammelnde Wasser bewegt. So bilden sich in dem einen Rohrstrange einzelne

Abtheilungen von Luft und Wasser, wobei erstere einen gewissen Druck erfährt, mit

welchem sie unten in das Druckrohr abströmt. Im zweiten lothrechten Rohrstrange

bewegen sich die Scheidekörper aufwärts. Der Nutzeffect ist natürlich gering.

Noch sind zwei Neuerungen an Lüftungsfenstern (vgl. 1886

261 * 412) zu erwähnen: Ernst

Weinhold in Dresden (* D. R. P. Kl. 37 Nr. 35987 vom 18. December 1885)

will, um eine Lüftung durch Fenster zu gestatten, ohne dieselben öffnen zu müssen,

im oberen und unteren Theile des Rahmenholzes Oeffnungen anbringen, welche durch

Klappen mittels geeigneter Zugvorrichtungen mehr oder weniger geschlossen werden

können. – Jacob Munk in Wien (* D. R. P. Kl. 37 Nr.

36260 vom 23. Oktober 1885) bildet ein Fenster mit sich selbstthätig öffnenden

Klappenscheiben dadurch, daſs letztere mit Gegengewichten versehen sind, welche die

einzelnen Klappen stets in geöffneter Lage zu halten suchen. Durch Anziehen einer

Schnur kann eine lothrecht aufgehängte Leiste gegen die Klappen bewegt, diese

beliebig geschlossen werden.

Tafeln