| Titel: | Michel Perret's sogen. Freifallofen für Luftheizungen u. dgl. |

| Fundstelle: | Band 263, Jahrgang 1887, S. 371 |

| Download: | XML |

Michel Perret's sogen. Freifallofen für Luftheizungen u.

dgl.

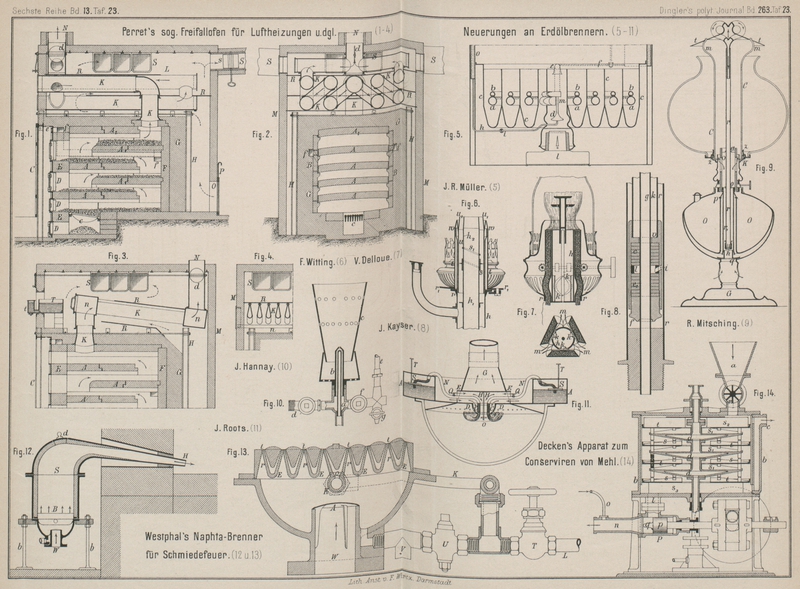

Patentklasse 24. Mit Abbildungen auf Tafel 23.

Perret's sogen. Freifallofen für Luftheizungen u. dgl.

Michel Perret in Paris (vgl. * D. R. P. Nr. 36604 vom

10. März 1886 und Zusatz * Nr. 37482 vom 24. März 1886) hat einen Ofen für staubförmiges Brennmaterial angegeben, welcher

in Frankreich bereits vielfache Verwendung findet. Derselbe ist für Luftheizungen gleichfalls von Bedeutung und sind in

Frankreich neuerdings Anlagen dieser Art eingerichtet worden, welche bei Verwendung

von Kohlen- oder Kokesstaub als Feuerungsmaterial gegenüber derjenigen von

Steinkohlen eine bedeutende Kostenersparniſs zeigen und zugleich den Vortheil einer

rauchfreien Feuerung ergeben. Die Construction des

Ofens, wie sie für Heizungsanlagen zweckmäſsig befunden wurde, geht aus den Armengaud's Publication

industrielle, 1886/7 Bd. 31 * S. 30 entnommenen Fig. 1 und 2 Taf. 23 hervor.

Der Feuerraum ist ausgesetzt mit einigen Platten A, die

gleich den Seitenwänden B und F, gegen welche sie sich stützen, sowie der Decke A1 und der durchbrochenen Vorderwand E aus feuerfesten Ziegeln hergestellt sind. Die Platten

A sind zur Vergröſserung ihrer Tragkraft leicht

gewölbt und können behufs Ausbesserung oder Ersetzung bequem herausgenommen werden,

zu welchem Zwecke die Wand E aus einzelnen abnehmbaren

Stücken besteht; sie lassen zwischen sich Oeffnungen D,

welche während des Heizens durch eiserne Thüren geschlossen werden. Durch die

Oeffnungen D, vor welchen eine Blechthür C angeordnet ist, erfolgt das Einwerfen und Ausbreiten

des Kokesstaubes. Der Feuerraum ist noch von einem Mauerwerke G aus gewöhnlichen Ziegeln umgeben, welches durch Anker

H zusammengehalten wird. Der so aufgebaute Ofen ist

in geringer Entfernung mit gemauerten Wänden M umgeben

und die zu erwärmende Luft soll durch den Zwischenraum streichen.Es sei hier bemerkt, daſs es zweckmäſsiger wäre, diesen Zwischenraum so groſs

zu machen, daſs eine Begehung der Heizkammer behufs Reinigung der Wände

derselben und des Ofens sowie der noch zu beschreibenden Heizröhren möglich

wäre.

Die zur Verbrennung des Kokesstaubes nothwendige Luft tritt von unten in den Raum

zwischen der Blechthür C und der guſseisernen Platte,

an welcher die Thüren D gelagert sind, erwärmt sich in

diesem Zwischenräume und tritt durch mittels Schieber regelbare kleine Oeffnungen

der Thüren D in die einzelnen Feuerräume. Zum Anfeuern

ist in der untersten Feuerstelle ein kleiner Rost c

angeordnet, auf dem mittels Spänen, Holz- und Kokesstücken zuerst eine Flamme

erzeugt wird, welche durch die Feuerzüge streicht und die Platten A ins Glühen bringt. Hierauf wird auf jede Platte eine

dünne Schicht Kohlenstaub gebracht und etwas Luft zugeleitet; sind die einzelnen

Schichten ins Glühen gerathen, so kann das Rostfeuer gelöscht werden. Die Feuergase

durchziehen die

Blechröhren K, deren Anordnung aus den Fig. 1 und 2 deutlich wird, und

treten endlich in den durch eine Drosselklappe d

regelbaren Rauchabzug N.

Je nach der Temperatur der Auſsenluft ist eine ein- bis viermalige Schürung des Ofens

nothwendig, bei welchem die auf den Platten liegenden Glühschichten so bewegt

werden, daſs sie auf die nächste untere Platte fallen und damit schlieſslich im

Aschenraume ankommen; hierauf erfolgt das Aufwerfen neuen Brennmaterials. Auf den

Platten A können stündlich 2 bis 8k Kohlenstaub für 1qm Fläche verbrannt werden. Die Regelung der Verbrennung erfolgt durch die

erwähnten Schieber in den Thüren D und die Klappe d. Es ist noch eine Zuführung von Verbrennungsluft

durch die Kanäle f vorgesehen, deren Regelung durch

einen Gitterschieber bei e erfolgt.

Die zu erwärmende Luft tritt durch die mittels Schieber P zu regelnde Oeffnung O in die Heizkammer,

umspült den Ofen und die Heizröhren K und zieht durch

die oben einmündenden, mit Drosselklappen s versehenen

Kanäle S nach den zu heizenden Räumen. Der Luftweg kann

behufs besserer Ausnutzung der Heizflächen durch eingesetzte Plattend

zickzackförmig, den Röhren K entlang gestaltet werden.

Die Luft soll hierbei auf 60 bis 80° erwärmt werden, für Heizungszwecke wohl

zweckmäſsig auf die niedrigere Temperatur.

Perret hat noch eine andere Gestaltung der Heizröhren

K angegeben, welche in Fig. 3 und 4 Taf. 23 gezeichnet ist.

Diese Röhren sind dabei taschenförmig aus Blechplatten genietet und liegen zwischen

zwei Sammelkästen n. Die Bleche R leiten die Luft gegen die Röhren K, welche

in dieser Anordnung eine bessere Ausnutzung der Heizflächen und einfachere

Herstellung ergeben. Zur Anfeuchtung der Luft ist ein mit Wasser gefülltes Gefäſs

T, welches mit dem auſsen befindlichen kleineren

Gefäſse t in Verbindung steht, in der Heizkammer

aufgestellt.

Die Verbrennung des staubförmigen Brennmaterials erfolgt langsam bei nahezu

gleichbleibender Hitze und ohne Rauchentwickelung. Die Möglichkeit, zur Feuerung

geringwerthige Stoffe, wie Kohlen- und Kokesstaub, vortheilhaft benutzen zu können,

bietet neben dem Vortheile der Kostenersparniſs noch den Nutzen, daſs diese

Materialien, welche auf den Gasanstalten sich in groſsen Mengen anhäufen, überhaupt

zu einer Verwerthung gebracht werden.

In Frankreich waren Anfang des J. 1886 über 2000 gewerbliche und Heizungsanlagen mit

Perret'schen Oefen versehen und ist a. a. O. S. 45

ff. über mehrere dieser Einrichtungen bezieh. über die gegen frühere

Kohlenfeuerungen bewirkte bedeutende Kohlenersparniſs berichtet, welche letztere im

Mittel 60 Procent der früheren Kosten beträgt. Namentlich soll sich der Ofen bei Trockenanlagen vorzüglich bewährt haben.

Für die Bestimmung der Gröſse des Perret'schen Ofens

sollen allgemein folgende Regeln gelten: Bei Heizanlagen ist für je 1000cbm zu heizenden Rauminhalt eine Heizfläche der Eisen röhren von

10qm und eine Oberfläche jeder der 5

Feuerplatten von 1qm nothwendig.

Nach Versuchen beträgt die Wärmeabgabe des Ofens bei der Verbrennung von 1k Kohlenstaub, welcher 22 Proc. Asche enthält,

etwa 3000 Wärmeeinheiten, was einem Wirkungsgrade von etwa 50 Proc. entspricht. Der

Beachtung werth für die Beurtheilung des Ofens dürften noch die Ergebnisse sein,

welche bei einem im Hause des Berichterstatters zu Saint-Cloud aufgestellten Ofen

während des Winters 1885;86 erhalten wurden (a. a. O. S. 67): In dem Keller des

dreigeschossigen freistehenden Hauses, dessen Rauminhalt 1200cbm beträgt, steht ein Luftheizungsofen, dessen

Röhrenheizfläche 10qm beträgt und welcher 5

Feuerplatten von je 1qm Oberfläche enthält. Der

während des Winters stetig zu heizende Raum besitzt 950qm. Die Auſsentemperatur war selten unter 0°, nur im December 1885 fiel

sie auf – 4°; die Raumtemperatur schwankte zwischen 13 und 18° in den einzelnen

Zimmern je nach deren Benutzung. Die Gröſse der Wärme verlierenden Gebäudeflächen

betrug für die Mauern 2689m, für die Fenster 60qm. Es wurden nun vom 1. Oktober 1885 bis zum 30.

April 1886, also innerhalb 210 Tagen, 11400k

Kokesstaub verbrannt, welcher 10 M. für 1t

kostete. Der gröſste Brennmaterialverbrauch betrug 75k für einen Tag und es wurde höchstens zweimal täglich geschürt. Durch

Messungsversuche wurde eine Eintrittsgeschwindigkeit der erwärmten Luft in die

Zimmer je nach deren Lage und Oeffnung der Kanalmündungen von 1m,5 bis 2m,6 in

der Secunde ermittelt, was einer in der Stunde etwa einmaligen Lufterneuerung in den

Räumen entspricht.

Tafeln