| Titel: | Westphal's Naphta-Brenner für Schmiedefeuer; von A. G. Besson in St. Petersburg. |

| Autor: | A. G. Besson |

| Fundstelle: | Band 263, Jahrgang 1887, S. 373 |

| Download: | XML |

Westphal's Naphta-Brenner für Schmiedefeuer; von

A. G. Besson in St. Petersburg.

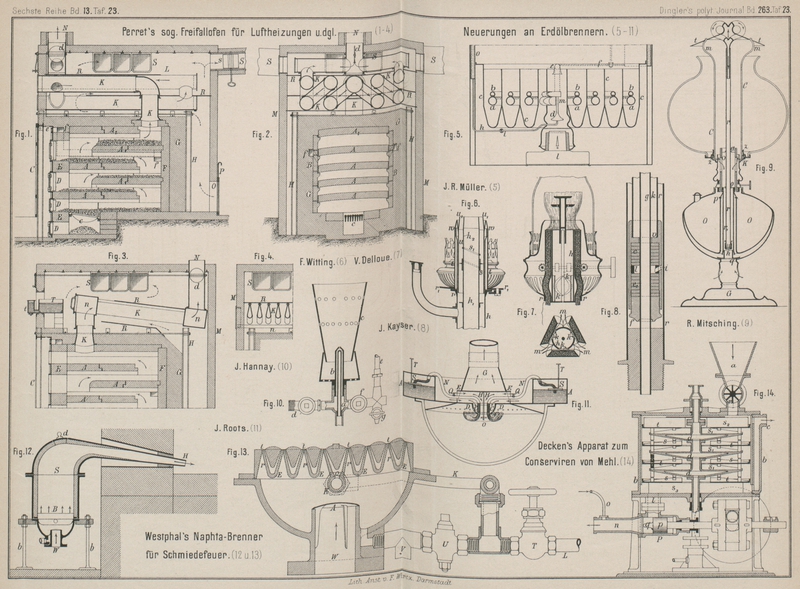

Mit Abbildungen auf Tafel

23.

Westphal's Naphta-Brenner für Schmiedefeuer.

Naphta und Naphtarückstände haben in neuerer Zeit eine weite Verbeitung als

Brennmaterial gefunden; man beginnt nun in Ruſsland, dieses flüssige Brennmaterial

auch für metallurgische Zwecke anzuwenden, und zeichnet sich unter den verschiedenen

hierzu angegebenen Apparaten besonders der in Fig. 13 Taf. 23

dargestellte Westphal'sche Naphtabrenner für

Schmiedefeuer aus.

Aus einem 1 bis 2m über dem Brenner befindlichen

Behälter gelangt die Naphta durch das Rohr L und das

Ventil T in die Rohrleitung K und durch kleine Oeffnungen o in die

ringförmigen, in einander liegenden Rinnen E, um aus

diesen durch die ebenfalls ringförmigen Spalten nach oben auszutreten. Hier wird die

Naphta durch den im Rohre W, dessen Mündung durch ein

Ventil A zu stellen ist, von einem Gebläse erzeugten

einströmenden Luftstrom, der sich in die zwischen den Spalten t liegenden Zwischenräume r vertheilt, getroffen und zerstäubt, so daſs sie beim Entzünden eine

ungemein kräftige Flamme bildet, welche durch den mit feuerfestem Material

gefütterten Schnabel S (vgl. Fig. 12) bei H in den Schmiedeherd eintritt.

Die Entzündung der Naphta oberhalb des Brenners B

erfolgt mittels einer Fackel durch eine mit Deckel d

verschlieſsbare Oeffnung in dem Schnabel S. Der mit der

Leitung L verbundene Hahn U dient zur Entleerung der Rohrleitung L von

Naphta durch den Stutzen V, wenn dies erforderlich

wird. Der ganze Apparat ruht, wie aus Fig. 12 ersichtlich, auf

4 Stützen b und ist überall leicht aufstellbar. Für

Reinigungszwecke kann der eigentliche Brenner B leicht

herausgenommen und nachgesehen werden; jedoch soll dies bei vorsichtigem Arbeiten

nur sehr selten nöthig sein.

Als Hauptvortheile dieses Brenners werden angeführt: die Erzielung einer sehr hohen

Temperatur und der Möglichkeit, dieselbe einzuhalten, reine Flamme ohne Ruſs und

ohne schädliche Gase, leichte Regulirung der Flammenstärke und reine und billige

Arbeitsweise.

Es werden bis jetzt 3 Gröſsen dieses Brenners gefertigt von 150, 200 und 250mm äuſserem Durchmesser. Der Preis eines 200mm-Brenners beträgt in Baku etwa 250 M., der

stündliche Naphtaverbrauch etwa 15k. Der

beschriebene Apparat hat in Baku und an der Wolga bereits groſse Verbreitung

gefunden und soll sich sehr vortheilhaft bewähren. (Vgl. Engler 1886 260 * 441.)

Tafeln