| Titel: | Ueber Neuerungen an Erdölbrennern. |

| Fundstelle: | Band 263, Jahrgang 1887, S. 374 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an Erdölbrennern.

(Patentklasse 4. Fortsetzung des Berichtes Bd. 262

S. 458.)

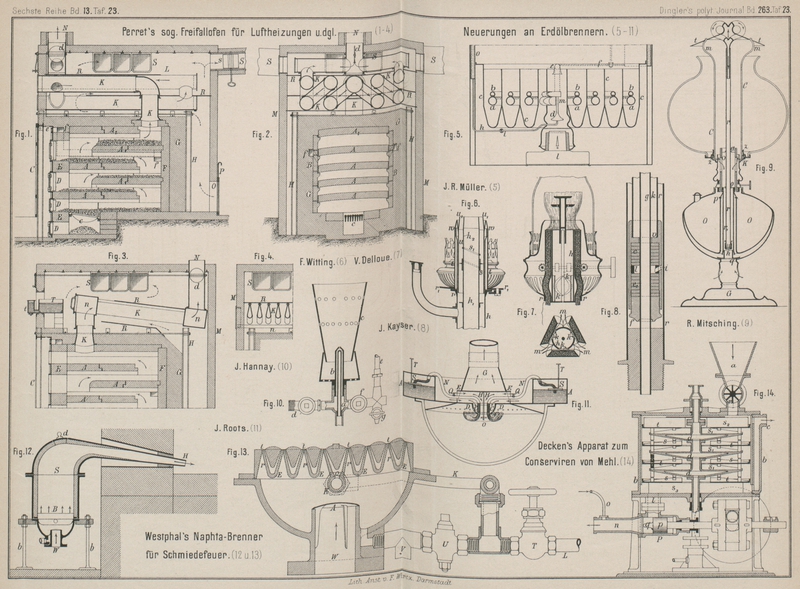

Mit Abbildungen auf Tafel

23.

Ueber Neuerungen an Erdölbrennern.

Um rohe Erdöle für Brennzwecke im Haushalte und bei

Maschinen verwendbar zu machen, hat J. R. Müller in

Patras, Griechenland (* D. R. P. Nr. 36929 vom 24. Februar 1886) den in Fig. 5 Taf. 23

dargestellten Brenner angegeben, der eine möglichst

vollständige Ausnutzung der Heizkraft der Erdöle gestatten soll und bei welchem die

letzteren verdampft, die Oeldämpfe mit vorgewärmter

Luft und mit einem im richtigen Verhältnisse zu diesen beiden stehenden

Zuschüsse von Wasserdampf innig vermischt werden, so

daſs das so erhaltene Gemenge unter möglichst hoher Temperatur zur Verbrennung

gelangt.

Eine gewöhnliche Lampe l ist mit

einem Cylinder m aus leichtem Eisenbleche versehen,

aber so, daſs das Oelgefäſs mit dem Brenner zur Seite herausgezogen werden kann. An

den Cylinder m schlieſst sich eine spiralförmige Kinne

c aus dünnem Eisenbleche an, in welche zwei über

einander liegende, aus Messing oder Kupfer hergestellte Röhren a und b angeordnet sind.

Das untere Rohr a, das Brennerrohr, hat einen gröſseren

Durchmesser als b, das Vergasungsrohr, und ist auf der

ganzen Länge zu beiden Seiten von b mit kleinen Löchern

versehen. Aus dem ringförmigen Oelbehälter o, dessen

untere Kante sich etwas

über dem Rohre b befindet, gelangt das Oel mittels

eines Röhrchens h in ein trichterförmig gestaltetes

Rohr d innerhalb des Cylinders m, welches oben in das Rohr b mündet. Der

Zufluſs von Oel wird durch einen Hahn i geregelt. In

dem Rohre b ist ein Strahlgebläse eingeschaltet,

welches durch ein quer über der Rinne c liegendes, in

den Lampencylinder m hineinragendes Rohr e die von der Lampe l

abziehenden heiſsen Gase und atmosphärische Luft sowie Wasser durch das mit einem

Hahne versehene Röhrchen f in das Rohr b saugt. Die beiden äuſseren Enden der Rohre a und b sind durch eine

Kapsel verbunden, welche zum Zwecke der Reinigung der Rohre abgenommen werden kann.

Sobald nun der Hahn i geöffnet ist, tritt Oel durch d in das Rohr b und,

sobald die brennende Hilfslampe l eingeschoben ist,

beginnt die Dampfentwickelung in der Röhre d fast

augenblicklich und soll so rasch steigen, daſs nach wenigen Secunden der anfängliche

Niederschlag in der Verdampfungsröhre b behoben und der

Strahlapparat in Thätigkeit getreten ist. Das durch diesen gebildete Gemisch der

heiſsen Verbrennungsgase und der noch ziemlich dickflockigen und schweren Oeldämpfe

durchströmt die Mischungsröhre e und tritt durch die

erwähnte Kapselverbindung in das Rohr a ein, diese in

entgegengesetzer Richtung bis zur Mündung der Röhre in den Cylinder m durchziehend.

Beim Eintritte in diesen wird das Gas durch die Lampenflamme entzündet und die

Flamme verbreitet sich sofort wieder rückwärts über den ganzen spiralförmigen

Brenner, wobei die aufstrebenden Flammen die über denselben liegende Vergasungsröhre

umspülen. Von nun an findet die selbstständige Vergasung ununterbrochen statt. Der

Zeiger am Stellrädchen des Hahnes i ist mit Zeichen für

Anheizung, Halbfeuerung, Vollfeuerung und Löschung versehen; sobald der Zeiger über

Anheizung hinaustritt, wird auch der Wasserzufluſs geöffnet, wobei die Regelung

beider Hähne so mit einander verbunden ist, daſs Oel- und Wasserzufluſs stets im

richtigen Verhältnisse stehen.

Die von Fr. W. Witting in Osnabrück (* D. R. P. Nr.

36931 vom 25. Februar 1886) getroffene Einrichtung der Dochtbewegung bei Rundbrennern zeigt, wie man bemüht ist, die Triebräder

zu vermeiden, welche zu den häufigsten Störungen Veranlassung geben.

Eine durchlochte, auf dem Ansätze r

(Fig. 6

Taf. 23) drehbare Scheibe r1 umgibt mit der Hülse t das auſsere

Dochtrohr h; die Hülse t

überragt das oben erweiterte Dochtrohr h, greift hier

mit den Brücken w nach innen über und endet als

Dochthülse u innerhalb des Dochtrohres h. Der Ring s, welcher zur

Befestigung des Dochtes an der Auſsenseite Stifte trägt, läſst sich als Mutter auf

dem Gewinde s1 des

Rohres h1 auf und

nieder schrauben und zwar geschieht dieses durch eine Drehung der Scheibe r1, also auch des

Rohres u. Dieses Rohr ist entweder mit einem

Längsschlitze, oder mit Mitnehmerleisten versehen, in welche ein Stift des

Dochtringes s eingreift; durch eine Drehung von u wird dann also der Dochtring auf dem Gewinde hoch

oder nieder geschraubt. Die Dochthülse u ist nach oben

durch den Ring u1

fortgesetzt, in welchem Oeffnungen angebracht sind, um das an der Auſsenseite von

u1

niederflieſsende, von den Brücken w aufgefangene Erdöl

wieder dem Dochte zuzuführen.

Eine Neuerung an Rundbrennern von Ed. L. Coninck und A.

Rolland in Paris (* D. R. P. Nr. 37040 vom 23. Oktober 1885) betrifft

theilweise auch die Dochtbewegung. Der Brenner ist mit

einem Ringe versehen, welcher im Inneren eine kegelförmige Hülse trägt, um zu

verhindern, daſs der Docht mit dem zur Befestigung des Brenners im Oelbehälter

dienenden Gypsrande in Berührung kommt, wenn man den Brenner behufs Füllung der

Lampe abhebt. Der am Brenner festgelöthete Sockel trägt im Inneren einen Ring,

welcher das Durchflieſsen des Oeles nach dem Rande zu verhindert. Am Boden des

drehbaren Brennerkorbes ist eine ringförmige Scheibe angelöthet, welche mit

spiralförmigen Nuthen versehen ist und in eine Röhre sich verlängert, dazu dienend,

das überflieſsende Oel nach dem Inneren des Brenners zurückzuführen. Die Zähne der

Dochtbewegungsrädchen greifen in die Spiralnuthen ein und diese Rädchen werden durch Drehung der Scheibe

mit den Nuthen durch Anfassen am Korbe bewegt (vgl. die ganz ähnliche Dochtbewegung

bei Schuster und Buer's sogen. „Deutsche

Reichslampe“ 1886 260 * 178).

Wie bei den beiden vorstehend beschriebenen Lampen Maſsnahmen

getroffen sind, das über den Docht gesaugte Erdöl an den

Docht zurückzuführen, so wird auch von J.

Voorgang und R. Wilke in Berlin (* D. R. P.

Nr. 37044 vom 24. Januar 1886) ein besonderer Hilfsring genau auf das äuſsere obere

Dochtrohr bei Rundbrennern passend aufgeschliffen, so

daſs es, einfach aufgesteckt durch Reibung festsitzt. An seinem oberen Theile ist

der Ring um 3mm ausgebaucht und mit feinen

Schlitzen versehen. Das übergetretene Erdöl wird dadurch an den Docht zurückgeführt.

Durch die Anbringung von Schlitzen in diesem Ringe soll zugleich die Leuchtkraft der

Flamme bedeutend erhöht werden. Der Ring kann ohne Veränderung auf jede vorhandene

Lampe aufgesteckt und beim Reinigen abgezogen werden.

Bei dem Rundbrenner mit centralem Luftzuführungsrohre

von V. Delloue in Lille (* D. R. P. Nr. 37188 vom 26.

Februar 1886) ist die Luftzuführung eigenthümlich angeordnet und der runde Docht

wird aus drei im Kreise neben einander liegenden, in

besonderen Dochtscheiden eingezogenen Flachdochten

gebildet. Die Bewegung der Einzeldochte erfolgt gleichzeitig durch drei besondere

Spindeln mit je 2 Antriebsrädchen, welche unter einander durch Kegelrädergetriebe

verbunden sind; die eine Spindel ist über den Brennerkorb verlängert und trägt das

bekannte Stellrädchen.

Für die Luftzuführung in das Innere des Brenners werden die drei

Dochtscheiden nach Fig. 7 Taf. 23 von einander getrennt und jede Scheide für sich aus der

Bogenform im unteren Theile des Brenners gerade gesteckt. Durch diese Einrichtung

entstehen zwischen den Dochtscheiden Oeffnungen m von

linsenförmiger Gestalt. Durch diese kann aber die Luft nicht geradlinig in das

innere Dochtrohr eintreten, sondern das besonders eingeschobene Rohr h zwingt den Luftstrom, durch seine versetzten Schlitze

h in Windungen seinen Weg zu suchen, wodurch es

denselben theilt und regelt. Durch Verengung oder Erweiterung dieser Schlitze k kann die zur Flamme aufsteigende Luftmenge

entsprechend der günstigsten Lichtentwickelung bemessen werden. Durch das hierdurch

erzielte gleichförmige Aufsteigen der Verbrennungsluft ist auch das gleichmäſsige

Brennen der Leuchtflamme namentlich bei Erdöllampen von groſsem Brennerdurchmesser

gesichert. Durch die cylindrische Form der Dochtscheiden erhält man auſserdem nicht

so unbequeme Abmessungen des Fuſsgewindes bei r wie bei

den sonst üblichen kegelförmigen Anordnungen.

James Roots in London (* D. R. P. Nr. 37210 vom 20.

December 1885) hat eine Erdöllampe entworfen, bei

welcher das Licht nach abwärts geworfen wird, ohne einen Schatten von

Constructionstheilen der Lampe zu erhalten, weshalb dieselbe besonders für Eisenbahnwagen-Beleuchtung geeignet erscheint.

Der Oelzufluſs aus dem ringförmigen Behälter A (Fig. 11 Taf. 23) erfolgt

durch zwei Dochte aus Asbest in den Röhren N zu dem unterhalb liegenden Brenner; Q sind Regulirventile für den Oelzufluſs. Um bei

beliebigem Oelstande immer eine gleiche Entfernung des saugenden Dochtendes bis zum

Rohreintritte und ein gleich tiefes Eintreten der Dochte in das Oel zu sichern, sind

die das Dochtende tragenden Schwimmer durch ein drehbares Glied an den Enden der

Rohre N befestigt, so daſs das Oel hierdurch stets

möglichst gleichmäſsig angesaugt wird; durch die Drähte T kann man die Schwimmer hochheben und den Oelzufluſs unterbrechen. Die

Brenner C sind mit feinen Drahtgeweben ausgefüllt,

welche die Stelle des Dochtes vertreten. Der Luftzutritt erfolgt bei E in die Heizkammer H nach

den Brennern; die Verbrennungsgase steigen um den Deckel D, die

Kammer II heizend, nach dem Abzuge G, wodurch der Flamme stets vorgewärmte Verbrennungsluft zugeführt wird.

Eine besonders lebhafte Strömung der heiſsen Luft und

dadurch eine schöne weiſse Flamme soll bei der Lampe von R.

Mitsching in Halberstadt (* D. R. P. Nr. 37221 vom 24. Februar 1886)

erzielt werden, ohne daſs der Oelverbrauch im Vergleiche zu anderen Ausführungen

vergröſsert wird.

Die Verbrennungsgase steigen von der Flamme im Cylinder C (Fig. 9 Taf. 23) nach oben,

werden von dem Trichter t, welcher durch die

Drahtstützen m des Cylinders getragen wird, aufgefangen

und durch das sich anschlieſsende Schleifenrohr in das Rohr r nach abwärts durch die Flamme geleitet, bis unten an den Oelbehälter,

und treten dort durch die das Ende des Rohres r

umschlieſsende Hülse h in den Raum zwischen die Rohre

r und r1, verdünnen die hier befindliche Luft und bewirken

dadurch einen lebhafteren Zutritt der durch den durchbrochenen Fuſs der Lampe

einströmenden frischen Luft. Ein Theil dieser zur Flamme aufsteigenden vorgewärmten

Luft tritt durch zwei gegenüber stehende Schlitze in den Brennerrohren, die ungefähr

bis zur Hälfte von oben herabreichen, an die Auſsenseite des Brenners, um dort eine

gleiche saugende Wirkung zu veranlassen. Das mittlere Rohr r wird durch zwei kleine

Siebringe o sowie durch einen Ansatz a an der Innenwand

des Brenners gehalten. Der Cylinder C wird zum Zwecke

des sicheren Standes durch nach innen gebogene Häkchen z an der Krone K gehalten; dieselbe ist mit

Schlitzen zum Eintritte frischer Luft ausgestattet. Der Docht besteht wegen der

beiden Schlitze in den Brennerrohren aus zwei Hälften und geht zwischen den beiden

Gewinden für die Dochtrohre hindurch; beide Hälften werden durch eine besondere

Dochtregulirungsstange mit zwei Antriebrädchen bewegt. Der Oelbehälter O hat in seinem Inneren ein senkrechtes, bis ziemlich

an seinen Scheitel reichendes Rohr, das unten und oben offen, unten aber mit dem

Oelbehälter verbunden ist. Am oberen Ende befindet sich eine seinen Rand einfassende

Hülse p, welche schräg nach oben gerichtet mit dem

Rohre r1 in Verbindung

steht. Dieses Rohr r1

hat den Zweck, die aus der Mittelröhre r ausströmende

heiſse Luft nicht unmittelbar auf den cylinderförmigen inneren Theil des

Oelbehälters wirken zu lassen und in Folge dessen denselben kühl zu halten. Der

Abschluſsring q führt die von unten einströmende

frische Luft in den Zwischenraum der beiden Rohre r und

r1. Der Boden G des Lampenfuſses ist abnehmbar, um die herabfallenden

verkohlten Dochttheilchen leicht entfernen zu können.

Die sogen. Wasserverschluſs-Hängelampen bieten oft

Unzuträglichkeiten wegen des Verdunstens des Wassers oder durch Undichtwerden; auch

sind dieselben häufig die Ursache von Unglücksfällen gewesen. J. L. Kayser in Hamburg (* D. R. P. Nr. 36933 vom 4.

März 1886) gibt deshalb eine Stopfbüchsendichtung an,

durch welche diesen Uebelständen abgeholfen werden soll.

Innerhalb des äuſseren, bisher zur Aufnahme des Wassers bestimmten

Rohres r (Fig. 8 Taf. 23) ist am

Ende des Hängerohres k eine Stopfbüchse r angeschraubt, durch welche das innere Rohr g geführt ist. Dieses Rohr g leitet das Gas aus k zur Lampe, welche an

dem Ende des Rohres r befestigt wird. In dem

rohrartigen Stopfbüchsenkörper r ist eine Anzahl genau

nach dem inneren Durchmesser ausgestanzter Lederscheiben e, welche das Rohr g umschlieſsen, eingefügt.

Ein breiter Metallring l liegt zwischen den zwei

Schichten e, e1 solcher

Lederscheiben. Die Verschraubung f preſst die einzelnen

Theile bis zur nöthigen Dichtung an einander. Im Ringe l befindet sich eine Oeffnung zum Schmieren der Packung, welche mit einer

Bohrung i der äuſseren Hülse in Verbindung steht.

J. B. Hannay in Cove Castle, Schottland (* D. R. P. Nr.

37202 vom 29. November

1885) hat eine Lampe angegeben, in welcher der Leuchtstoff fein zertheilt zur Verbrennung gelangt.

Der Brenner dieser Lampe besteht nach Fig. 10 Taf. 23 aus einer

äuſseren und einer inneren Düse a bezieh. b; der Leuchtstoff wird der inneren Düse a durch ein Rohr zugeführt, während Preßluft oder Dampf unter einem gewissen Drucke

zwischen der inneren und äuſseren Düse geleitet wird, oder umgekehrt. Es können zu

gleicher Zeit mehrere Lampen von demselben Behälter durch eine besondere

Druckvorrichtung mit Oel gespeist werden, ebenso kann die Preſsluft oder der Dampf

einer Centralstelle entnommen werden. In vielen Fällen wird es aber bequem sein,

jede Lampe mit dem Dampfe zu speisen, welchen sie selbst erzeugt. Zu diesem Zwecke

wird über der Flamme oder dem brennenden Strahle ein kleiner Kessel angeordnet, der

mit einem Rohre verbunden ist, welches den Dampf zum Brenner leitet. Durch die

Geschwindigkeit des austretenden Strahles wird die nöthige Verbrennungsluft durch

die gelochte Umhüllung c angesaugt. Am Anfange des

Betriebes muſs bei Lampen mit eigener Dampfentwickelung eine Rohrverbindung d vorgesehen sein für eine tragbare Handpumpe, um zur

Erzeugung des zerstäubten Strahles zuerst Luft eindrücken zu können. Meistens ist in

dem erweiterten Fuſse des Laternenpfahles der Oelbehälter angeordnet und wird der

Leuchtstoff durch den Druck der Wasserleitung zur Verbrennungsstelle gehoben. Ein

Theil des Wassers geht in den kleinen Dampferzeuger, der gebildete Dampf tritt durch

das Rohr e und das Ventil f zum Brenner. Der Hahn p dient zum Ablassen

des Condensationswassers. Die von dem Hauptstrahle sich trennenden Oeltheilchen

werden von dem erhitzten Mantel c aufgefangen und

verdampft und so zur Verbrennung und Vergröſserung der Flamme benutzt.

Im zerstäubten Zustande verwenden auch James Lyle und J. B.

Hannay in Glasgow den Leuchtstoff, Lucigen

genannt, in ihren Lampen. Der Apparat besteht nach dem Scientific American Supplement, 1886 * S. 9114 aus einem starkwandigen

Kesselchen, in welchem eine genügende Menge schweres Kohlenwasserstofföl – ein fast

werthloses Rückstandsproduct aus Gasanstalten, Oelfabriken o. dgl. – einem

Ueberdrucke von 0,7 bis 1at ausgesetzt und durch

ein senkrechtes Rohr zum Brenner hinauf gepreſst wird. Dort wird das Oel durch eine

Luftdüse fein zerstäubt und brennt entzündet mit groſser ruhiger Flamme, rauch- und

geruchlos. Besonders für Hafenarbeiten und

Schifffahrtszwecke ist diese Art der Beleuchtung mit Vortheil angewendet

worden und für gröſsere Lichtwirkung von ungefähr 10000 bis 12000 Kerzen zugleich

mit einer Luftpumpe von etwa 1 Pferd Kraftverbrauch verbunden. Beim Baue der

Tay-Brücke bei Dundee und an anderen Stellen soll diese Lampe im Gebrauche

stehen.

Tafeln