| Titel: | Ueber Lastenhebmaschinen; von Prof. H. Gollner in Prag. |

| Autor: | H. Gollner |

| Fundstelle: | Band 263, Jahrgang 1887, S. 401 |

| Download: | XML |

Ueber Lastenhebmaschinen; von Prof. H. Gollner in

Prag.

(Patentklasse 35. Fortsetzung des Berichtes S. 309

d. Bd.)

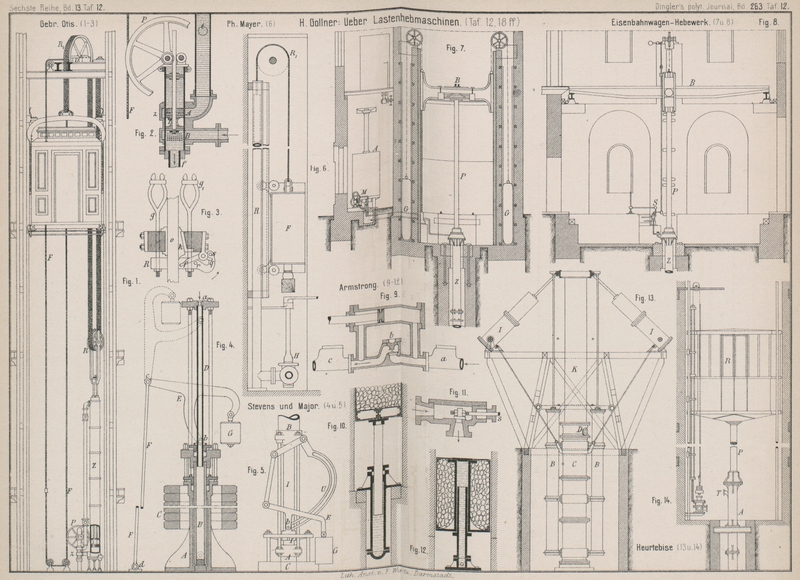

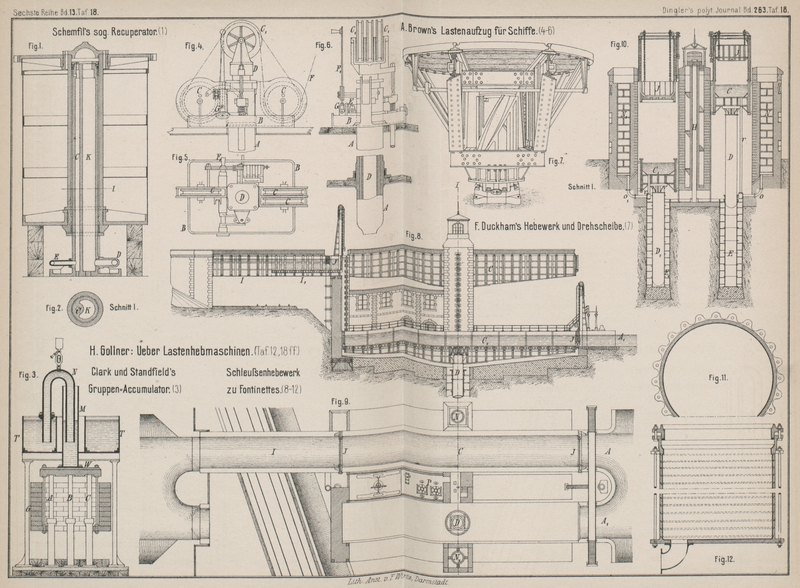

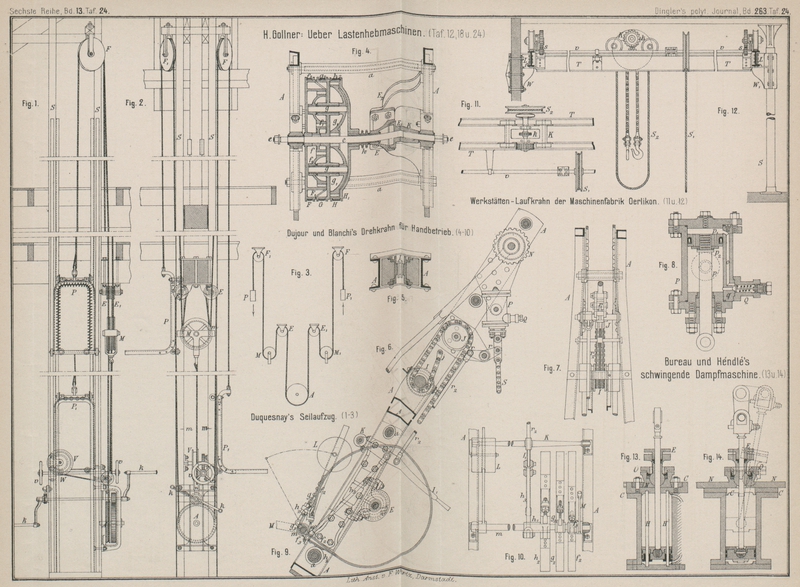

Mit Abbildungen auf Tafel

12, 18 und 24.

H. Gollner, über Lastenhebmaschinen.

Zu der besprochenen Reihe von Aufzuganlagen mit Preſswasserbetrieb theils in

mittelbarer, theils in unmittelbarer Wirkung sei noch ein Aufzug mit Handbetrieb beschrieben, welcher geeignet ist, unter

Voraussetzung zutreffender Verhältnisse gute Dienste zu leisten. Dieser von Duquesnay entworfene Handaufzug soll sich nach dem Portefeuille des Machines, 1885 * S. 117 zur Anwendung

empfehlen, wenn aus verschiedenen Stockwerken eines Gebäudes Lasten zu fördern sind

und wenn insbesondere der Dienst zwischen den einzelnen Stockwerken in kleinen

Zwischenräumen, also ziemlich häufig gewechselt werden soll. Der Aufzug ist doppeltwirkend, d.h. derselbe besitzt zwei Förderkörbe,

von denen einer steigt, während sich der andere senkt, und ist zugleich von mittelbarer Wirkung, nachdem zur Lastenforderung

zunächst Seile, ferner Leit- und Kraftrollen zur Anwendung kommen müssen.

Die grundlegende Idee des Aufzuges ist aus Fig. 3 Taf. 24 zu ersehen.

In dieser bedeuten M und M1 Kraftrollen, welche gleichzeitig

mittels eines Seiles mit einem Hilfshaspel A in

Verbindung stehen; bei Bethätigung dieses Hilfshaspels können diese Kraftrollen

gehoben und gesenkt bezieh. in eine gewisse Höhenlage gebracht werden, die von dem

Stockwerke im Gebäude abhängt, in welches oder aus welchem Lasten gefördert werden

sollen. Nur der Deutlichkeit halber sind M und M1 in Fig. 3 aus einander

gelegt; in Wirklichkeit sind diese Kraftrollen in eine bewegliche zweirollige Flasche eines Seilflaschenzuges vereinigt. E und E1 sowie F und F1 sind Leitrollen,

welche über der höchsten Stelle der Gesammtförderhöhe angeordnet sind und jene Seile

aufzunehmen haben, welche endlich mit den zu fördernden Lasten P und P1 verbunden sind. Diese Lasten haben demnach eine

gleichzeitige aber entgegengesetzte Bewegung.

Eine Hebung oder Senkung der Kraftrollen M und M1 um die Strecke l bedingt die Senkung oder Hebung der Lasten P und P1 um die Strecke 2l.

Werden die beiden Kraftrollen M und M1, wie schon

angedeutet, in eine Flasche vereinigt, so bilden dieselben mit den beiden Leitrollen

Fund F1 einen

gewöhnlichen vierrolligen Seilflaschenzug, durch dessen Anordnung für eine

Verschiebung der beweglichen Flasche M, M1 um die Strecke l eine

gegenseitige Verschiebung der Lasten P und P1 um 4l erreicht sein muſs.

Sind h1 und h2 die

Höhenunterschiede zwischen dem ersten und zweiten bezieh. dem zweiten und dritten

Stockwerke im Gebäude und war der Aufzug augenblicklich für die Förderung von Lasten

aus dem Erdgeschosse in das erste Stockwerk eingestellt, so müssen die Förderkörbe

behufs Einstellung des Aufzuges für die Förderung von Lasten in das zweite Stockwerk vom

Erdgeschosse aus um h1,

also die bewegliche Flasche um ¼h1 gegenseitig verstellt werden; für die Förderung in

das dritte Stockwerk ist weiters eine Senkung derselben Flasche um ¼h2 nothwendig. Durch

eine Hebung der Flasche wird im umgekehrten Wege die Förderung der Lasten aus

tieferen Stockwerken vermittelt.

Die Ausführung dieses Aufzuges, wie dieselbe in der staatlichen Tabak-Niederlage in

Saint Marcellin errichtet ist, veranschaulichen Fig. 1 und 2 Taf. 24. 4 Holzsäulen

S erheben sich in der ganzen Höhe des Gebäudes; sie

erhalten Gleitschienen zur Führung der Förderkörbe P

und P1 und nehmen

zugleich den Haspel A, die Stellvorrichtung V (Hilfshaspel) sowie die Lager für die oberen

Leitrollen F und F1 auf. Die Haspeltrommel ist durch eine Seilrolle

A ersetzt, welche durch die Kurbeln h mit Stirnradübersetzung bethätigt wird. Das um die

Rolle A geschlungene Seil wird weiters um die

Leitrollen E, E1

gelegt, welche die Seilstränge an die lose zweirollige Flasche M abgeben, um deren Rollen das Seil gelegt wird, worauf

die beiden freien Enden um die oberen Leitrollen F und

F1 an die

Förderkörbe P und P1 abgeleitet und an letztere befestigt werden. Der

schon Eingangs erwähnte Hilfshaspel V besteht aus einer

Seilrolle, deren Welle mittels des Schneckenradvorgeleges W und des Handrädchens v bethätigt wird.

Marken m, welche auf eine leicht ersichtliche Weise an

den Holzsäulen S angebracht sind, bezeichnen jene

Stellungen der beweglichen Flasche M, welche der

Förderung der Lasten in die einzelnen Stockwerke entsprechen.

Das Geschwindigkeitsverhältniſs für die Last- und Kraftbewegung beträgt 4,6; die

mittlere Förderlast erreicht 80k, welche von zwei

Arbeitern, die an den Kurbeln k thätig sind, überwunden

wird. Die Förderhöhen für die einzelnen Stockwerke sind bezieh. 5m,0, 8m,8 und

12m,6. Bei entsprechend eingerichtetem Dienste

können 50 bis 55 Ladungen, welche in den einzelnen Stockwerken vertheilt sind und

eine Gesammtlast von mehr als 4000k ergeben, in

der Stunde gefördert werden.

Die angegebene Vorrichtung behufs Verstellung der beweglichen Flasche könnte

schlieſslich auch bei anderen Aufzügen für Förderungen aus gleichen Höhen angewendet

werden, um den Einfluſs der Seillängung auszugleichen und genau eine bestimmte

Förderhöhe zu erreichen.

Die Gruppe von Hebmaschinen, welche durch die Anordnung und Verwerthung eines sogen.

Auslegers gekennzeichnet sind, ist in die

Maschinen- wie Baupraxis unter dem gemeinsamen Namen „Krahne“ eingeführt. Werden die Krahne mit den bisher behandelten

Hebmaschinen hinsichtlich Förderhöhe, Gröſse der Förderlast, bezüglich der

Fördergeschwindigkeit und Richtung der Lastenhebung in Vergleich gesetzt, so ergibt

sich die Kennzeichnung der Krahne als Lastenfördermaschinen nach folgenden

Richtungen: Die mit Ausleger ausgerüsteten Hebmaschinen dienen zur Förderung von

sehr verschiedenen Lastgröſsen auf verhältniſsmäſsig geringe Höhen mit geringer

Fördergeschwindigkeit in wagerechter wie senkrechter Richtung und zwar derart, daſs

durch die Sondereinrichtungen dieser Hebmaschinen eine gewisse, nach Umständen sehr

entwickelte Arbeitsfläche bezieh. ein bestimmter Arbeitsraum durch Verbindung der

früher bezeichneten Förderrichtungen für Förderzwecke beherrscht werden kann,

wodurch die so hervorragende Verwendungsfähigkeit dieser Gruppe der Groſs-Hebezeuge

für Massenförderungen oder für ungewöhnliche Groſs-Lasten gesichert ist. Diese

Arbeitsfläche, welche für feststehende Ausführungen der Krahne nur eine

verhältniſsmäſsig geringe Entwickelung zuläſst, kann für die beweglichen Krahntypen

nach einer Hauptrichtung sozusagen unbegrenzt angenommen werden, in welchem Umstände

ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal gegenüber den übrigen Hauptformen der

Hebmaschinen gelegen ist.

Durch den Ausleger ist nicht allein die erwähnte Arbeitsfläche gegeben; derselbe

vermittelt weiters noch die Möglichkeit, die Krahne an beliebigen Verwendungsstellen

zu verwerthen, für welche andere Hebmaschinen unter sonst gleichen äuſseren

Umständen nicht mehr zulässig sind. Aus diesen Gründen muſs eben der Ausleger als

kennzeichnender Bestandtheil dieser Gruppe von Hebmaschinen erkannt werden.

Das über Krahne vorliegende, zu besprechende neuere Material ist sehr umfangreich;

dieser Umstand sowie die zahlreichen Constructions- und Verwendungsformen und die

nicht weniger wechselnden Aufstellungs- wie Betriebsweisen dieser Arbeitsmaschinen

begründen eine besondere Gruppirung derselben. Hierbei können die Verwendungsstellen

oder die Betriebsmethoden, die Art und Weise der Bethätigung der Krahne, als

maſsgebend angenommen werden. Mit Rücksicht auf den erstgenannten Umstand können: a)

Lagerhäuser- und Werkstätten-Krahne, b) Krahne für Werks- und Schiffsplätze, ferner

für Docks, Hafen, c) Schiffskrahne unterschieden werden. Für den Zweck des

vorliegenden Berichtes erscheint es zweckmäſsiger, die Krahne nach der Art und Weise

ihres Antriebes zu gliedern und daher hervorzuheben: a)

Handkrahne, b) Dampfkrahne, c) Preſswasser-Preſsluftkrahne, d) Krahne mit

Seilbetrieb. Die bezeichneten Antriebsweisen werden für feststehende und bewegliche

Krahne derselben Gruppe angewendet; dieselben bedingen wenigstens in gewissen

Richtungen den Constructionstypus dieser Arbeitsmaschinen, welcher weiters auch von

dem Zwecke und der Verwendungsstelle derselben bei gegebenen Kraftmitteln

beeinfluſst wird, sowie umgekehrt bei in vorhinein gegebener Verwendungsstelle

derselben Maschinen und freier Wahl der Kraftmittel sowohl die Betriebsmethode, als

auch der Constructionstypus der Maschine bestimmt erscheint.

Es muſs sofort hervorgehoben werden, daſs die Handkrahne, obschon für einfache Verhältnisse vollberechtigt und als

billige wie sparsame Hebmaschinen zu verwerthen, verhältniſsmäſsig selten unter den

neueren Krahnen von bemerkenswerther Einrichtung und Verwendung vorkommen, welche Thatsache

jedenfalls in der im Allgemeinen nur geringen Leistungsfähigkeit derselben sowie in

den hohen Betriebskosten für groſse Förderlasten begründet erscheint. Die Förderung

von Groſs-Lasten mit Hand ist eine Ausnahme und

bestimmt durch Sonder Verhältnisse bedingt.

Eine sehr zweckmäſsige und nicht unerwähnt bleiben sollende Vervollständigung der

Krahnhaspel für Handbetrieb ist durch die Ausbildung und Einführung der Sperr- oder SicherheitskurbelnVgl. Stauffer-Mégy 1876 222 * 532. Stegmeyer 1879 233 * 298. Becker

bez. Actiengesellschaft Weser 1880 235 * 13. * 100. Zobel 1880 237 * 276. Wiesche 1881 239 *

100. Henkel 1881 240

* 424. Uebersicht, Weidtmann bez. Duisburger Maschinenfabrik 1882 243 * 22. * 272. * 363. Bourgougnon 1882 246 * 450. Meinecke 1883 247 *

114. Burgdorf 1883 248 * 442. Mohr 1884 253 * 266. 1885 256 *

101. * 154. Zobel 1884 253 * 447. Dahlhaus 1885 258 * 108. Bagge

1886 259 * 442. Uebersicht 1886 261 * 154. und Bremsen gewonnen worden, welche für Hand-Drehkrahne wie für Laufkrahne

eine bemerkenswerthe Anwendung finden und den für Handkrahne bestehenden Vortheil

des sofortigen Antriebes und der Möglichkeit des sofortigen Abstellens mit Rücksicht

auf die erreichbare wesentlich gröſsere Betriebssicherheit erhöhten.

Die Handkrahne kommen je nach Umständen als Dreh- oder Laufkrahne zur Verwendung und

die Verbindung beider Krahntypen gewährt weiters in manchen Fällen groſse praktische

Vortheile, wenn nämlich die Aufstellung der bezeichneten Erahne so getroffen wird,

daſs der eine Krahn zur Uebernahme der Förderlast vom Nachbarkrahne zum

Weiterschaffen derselben ausgenutzt werden kann. Aus diesem Grunde wird nach

Umständen ein System von Hebe- und Transportkrahnen mit Berücksichtigung obiger

Bedingungen bei Durchführung eines einheitlichen Constructionstypus oder bei

Verbindung der Dreh- und Laufkrahn-Systeme angeordnet.

Nachstehend sind Ausführungen von Handkrahnen

besprochen, zunächst zwei Laufkrahne für Lasten, welche nach ihrer Groſse, 3t und 150t,

gleichsam als Grenzlasten bezeichnet werden könnten. Die Gegenüberstellung dieser

Grenzfälle erscheint daher beachtenswerth.

Der 3t-Laufkrahn wurde als Werkstättenkrahn für eine Spannweite von 7m,76 von der Werkzeug- und Maschinenfabrik

Oerlikon bei Zürich ausgeführt. Die Gesammtanlage wie die Einzelanordnung

zeichnet sich durch Einfachheit und Zweckmäſsigkeit aus. Zur Unterstützung der

Laufschienen für die Träger T (Fig. 12 Taf. 24) sind I-Träger L angeordnet,

welche sich einerseits auf Wandlager W stützen,

andererseits mit Winkeln W1 verbunden sind, welche an die Tragsäulen S

des Werkraumes gekuppelt sind. Zum Fortbewegen des Krahnes sind an beiden Enden der

Träger T Laufwerke vorgesehen, welche durch

Stirnrädergetriebe bei s in Drehung versetzt werden.

Für die beiden Getriebe dient die gemeinsame Welle v,

die mittels Seiltriebes S1 bethätigt wird. Dieser Antrieb gestattet die Längsbewegung des ganzen Laufkrahnes von der

Sohle des Werkraumes aus in ebenso sicherer wie bequemer Weise. Zum Heben der Last

dient eine Laschenkette, welche von der Kettenscheibe k

(Fig. 11)

der Laufkatze K aufgenommen wird, die wieder mittels

des vorgelegten Seiltriebes S2 von unten bethätigt werden kann. Für die Querbewegung der Katze ist

keine besondere Einrichtung getroffen, welcher Umstand bei der Kleinheit der zu

fördernden Lastgröſse weniger ins Gewicht fällt.

Der Laufkrahn mit Handbetrieb für die Höchstlast von

150t ist für das russische Stahlwerk in

Abouchoff bei St. Petersburg nach Engineer, 1884 Bd. 58

* S. 332 von Easton und Anderson in Ipswich ausgeführt

worden.

Das Stahlwerk zu Abouchoff war gezwungen, seine Einrichtungen für

die Geschütz-Erzeugung bedeutend zu vergröſsern, nachdem die Länge und das Gewicht

der Geschütze in den letzten 15 Jahren erstaunlich zunahm. Der verantwortliche

Leiter des Werkes, Admiral Kolokoltzoff, verstand es,

die Leistungsfähigkeit desselben auf der Höhe der Zeit zu erhalten und die

Leistungen des Woolwicher Arsenales und jenes zu Elswick in der Erzeugung von

Hinterlader-Stahlgeschützen bis zu 400mm Kaliber

und 80t Gewicht zu übertreffen. Die Errichtung

tragfähiger Laufkrahne bildete aber eine Hauptschwierigkeit, weil die lichte Höhe

der Werkstätten ungenügend, sowie die Anbringung der Laufschienen an den bestehenden

Mauerwerken umständlich war. Easton und Anderson

führten für die Drehereien Krahne mit Drahtseilbetrieb für 60t Tragfähigkeit aus. Es muſste endlich nach

weiterer Vergröſserung der Gewichte der Geschütze zur Kuppelung zweier Krahne für 120t mit

Benutzung eines Traghebels geschritten werden und zwar derart, daſs je einer der

beiden Theilkrahne ein Ende des Hebels zu tragen hatte, in dessen Mitte sich der

Lasthaken befand. Auf diese Weise beschaffte man sich für gewöhnliche Lastgröſsen

sehr handliche Krahne und erhielt für die eigentlichen Groſslasten (150t) einen Zwillingkrahn von entsprechender Leistungsfähigkeit.

Zum Zwecke der Verschiffung von Geschützen, deren Gewicht mehr als

60t betrug, muſsten Sondereinrichtungen

geschaffen werden, nachdem die von Easton und Anderson

ausgeführten Quaikrahne für 60t Lastgewicht nicht

mehr ausreichten. Als es sich darum handelte, die neuen schweren Geschütze in Barken

zu laden, beschloſs Kolokoltzoff ein mit der Newa in

Verbindung stehendes Dock herzustellen und für dasselbe einen aus zwei 75t-Krahnen bestehenden Zwillingskrahn von 150t Tragfähigkeit zu

beschaffen, wobei der als ausreichend befundene, früher erwähnte Traghebel der 60t-Krahne in Verwendung kam. Quer über das Dock

wurde auf 4 Säulen die Laufbahn des Krahnes gelegt, auf welcher zwei durch den

Traghebel gekuppelte Laufwägen verkehrten. Die schweren Geschützrohre wurden mittels

Eisenbahn dem Krahne zugefahren, von dem Eisenbahnwagen abgehoben, wagerecht auf der

Laufbahn bis zu dem Dock gefahren und endlich in die Barken niedergelassen.

Jeder Laufwagen ruht auf vier Achsen, die in einem Drehschemel

untergebracht sind, und der Traghebel ist an den Wagen so aufgehängt, daſs die Last

eines Laufwagens auf dessen Laufachsen möglichst vortheilhaft vertheilt wird. Der

Traghebel ist aus Blech und Winkeleisen zusammengenietet, besitzt kastenförmigen

Querschnitt und eine Spannweite von 4m,88. Der

eigentliche Krahnhaspel für je einen Laufwagen enthält eine achteckige Trommel zur

Aufnahme der 41m,5 langen Lastkette von 54mm Eisen stärke. Das freie Ende der Kette fällt in

einen Kasten, während das tragende Ende derselben von einem zweirolligen

Flaschenzuge aufgenommen wird. Die Senkrecht-Förderung erfolgt unter Ausnutzung von

drei Stirnradvorgelegen mittels Handkurbeln. Die zweite Vorgelegewelle ist mit einer

Bandbremse und mit Differential-Sperrklinken versehen, welche erstere durch Schraube

bethätigt werden kann; hierbei kann die Lösung der Bremse wie das Senken der Last

ohne die Auslösung der

Sperrklinken erfolgen. Die Bewegung der beiden mächtigen Lautwägen erfolgt unter

Anwendung von drei Stirnrad- und zwei Kegelrad-Vorgelegen ebenfalls mittels

Handkurbeln. Die Träger für die Laufwägen sind von kastenförmigem Querschnitte aus

Stahlblechen gefertigt und ruhen auf Stahlsäulen.

Ein freistehender Drehkrahn mit Handbetrieb für 61 Tragfähigkeit nach der Anordnung von Dujour und Blanchi findet

sich in Armengaud's Publication

industrielle, 1885 Bd. 29 * S. 337 beschrieben. Dieses Krahnsystem ist

durch die Anwendung einer einzigen Welle im Krahnhaspel

mit veränderlicher Geschwindigkeit, sowie durch die selbstthätige Begrenzung der Gröſse der Förderlast ausgezeichnet. Da das

Krahngerüst als solches nichts wesentlich Neues hinsichtlich seiner Gestaltung und

Construction bietet, so sollen im Folgenden nur die Sondereinrichtungen, wie der

Haspel und die Vorrichtung zum Begrenzen der Förderlastgröſse, erläutert werden.

Bei der Beschreibung des von der Compagnie des Fonderies et

Forges de L'Horme ausgeführten Krahnes werden einleitend die Grundsätze

entwickelt, nach welchen die Haspel der Erahne überhaupt entworfen werden sollen.

Dieselben beziehen sich ganz richtig auf die nothwendig groſse Einfachheit, d. i.

kleinste Anzahl der Bestandtheile des Haspels, ferner auf die Beschränkung der

Berührungspunkte des Haspels mit dem Krahngerüste, endlich auf den Bedarf von

Sondereinrichtungen, durch welche eine gefährliche Ueberlastung des Krahnes, ein

Bruch seiner wesentlichen Bestandtheile hintangehalten und die Sicherheit der beim

Erahne beschäftigten Personen gewährleistet ist. Die gewählte Haspelconstruction

entspricht wohl nur einigen der erwähnten Bedingungen vollkommen. Der Haspel besitzt

nur eine Welle, nimmt einen sehr beschränkten Raum ein und besitzt selbstthätige

Aus- und Einrückvorrichtungen, durch welche bei der Senkung der Last die Drehung der

Handkurbeln verhindert wird. Der Haspel ist ferner mit einer stets thätigen Bremse

versehen, welche im Stande ist, die Förderlast sofort aufzuhalten, wenn während der

Hebung derselben die Handkurbeln frei werden oder wenn während der Senkung derselben

der Bremshebel nicht bethätigt wird. Der Haspel gestattet ferner zwei

Geschwindigkeitsumsetzungen, welche ohne Störung der Förderung ausgenutzt werden

können, und ist endlich mit einer Einrichtung versehen, welche die Kurbelwelle

selbstthätig ausrückt, wenn eine Förderlast gehoben werden soll, welche die

Tragfähigkeit des Krahnes überschreitet.

Fig. 4, 9 und 10 Taf. 24

lassen die Einrichtung des Haspels erkennen. Derselbe liegt zwischen den beiden

Trägern A (Fig. 4) des

Erahnauslegers, welche an dieser Stelle entsprechend durch Verbindungen a abgesteift sind. Die einzige Welle e bewegt sich im Inneren eines Kegels E, welcher dem mit dem einen Haspelschilde verbundenen

Träger E2 angehört. Die

Welle e nimmt an den Enden zwei Handkurbeln, in der

Mitte ein aufgekeiltes Stirnrad f, zwei Scheiben F und G,

eine Kettenscheibe h für die Gelenkkette, welche zur Förderung verwendet

wird, und noch eine verschiebbare Kuppelungshülse K

auf, welche gegen den Reibungskegel E1 einwirken kann. Wird für die Hebung der Last die

Welle e gedreht, so wird die Hülse K den Reibungskegel E1 wegen den angeordneten Schraubenflächen an den

Kuppelungszähnen mitzunehmen suchen; für den entgegengesetzten Drehsinn der Welle

e wird E1 gegen das Innere von E gedrängt und durch die Reibung zwischen E1 und E die

Bewegung der Welle e gehemmt. Die Scheibe G trägt zwei Achsen g, an

deren Enden die Stirnräder f1 und g1

aufgekeilt sind. Die Getriebe f1 greifen in das Rad f

auf der Welle e und in das Hohlrad F1 der Scheibe F, die Getriebe g1 in das Hohlrad H1 der Scheibe H

ein.

Wird die Scheibe F durch Bremsung festgehalten, hingegen

die Scheibe G frei gelassen, so wird bei Bethätigung

der Handkurbeln Folgendes erreicht: Dreh- und Umlaufbewegung von f1 und g1, Drehbewegung von

H sowie e und zwar mit

einer Geschwindigkeit, welche von dem Unterschiede der Durchmesser der Getriebe f1 und g1 abhängig ist. Wird

die Scheibe G festgehalten und die Scheibe F drehbar gemacht, so müssen die Getriebe g1 unmittelbar die

Drehbewegung der Scheibe H hervorrufen und zwar in

demselben Sinne wie früher, wenn der Durchmesser von g1 gröſser als jener von f1 ist; im Gegenfalle

würde der entgegengesetzte Drehsinn für H erreicht

werden. Nach den thatsächlich ausgeführten Umsetzungen ist für den Stillstand von

G die Geschwindigkeit der Drehbewegung von e im Verhältnisse von 5,35 : 1 zu jener, welche durch

den Stillstand von F erreicht werden kann.

Behufs Feststellung der Scheiben F und G sind dieselben mit den Bremsbändern f2 und g2 versehen, deren

Enden mit den Hebeln f3

und g3 (Fig. 9 und 10) verzapft sind. Diese

Hebel stehen einander gegenüber und sind auf der Achse m festgekeilt, welche durch den Handhebel M

bethätigt werden kann, derart, daſs nach Bedarf das Bremsband f2 oder g2 angezogen wird. Die

Achse m trägt eine drehbare Hülse h1 mit Hebeln zur Aufnahme der Enden des dritten

Bremsbandes h2, welches

um die Scheibe H geschlungen ist; die Hülse h1 hat einen besonderen

Arm, der die Zugstange h3 aufnimmt, welche mit dem um K drehbaren

Handhebel I1 verbunden

ist. Bei Erhebung von I1 wird das Bremsband h2 angezogen, das Gegengewicht L gesenkt, die Scheibe F

festgehalten und die Scheibe G frei gemacht; bei

Erhebung des Gegengewichtes L wird dagegen die Scheibe

G durch das zugehörige Bremsband g2 festgehalten. Die

Bewegung des Handhebels I1 hat aber in Folge Anordnung des Gestänges r2 mit dem Hebel r am äuſseren Ende des Auslegers (Fig. 6 und 7 Taf. 24) einen Einfluſs

auf die Lage eines Kolbens in dem Cylinder P, dem

Hauptbestandtheile der Einrichtung zur Begrenzung der Gröſse der Förderlast.

Die Lastkette ist bei j am Ausleger A befestigt, umfaſst das bewegliche Gegengewicht I (vgl. auch Fig. 5), welches eine

entsprechende Führung zwischen den Trägern des Auslegers A findet, umläuft die feste Leitrolle J, gibt

einen Strang nach abwärts zum Haspel, umfaſst die Kettenscheibe h (Fig. 4), entwickelt sich

weiter längs des Auslegers nach auſsen, läuft dann um die Leitrolle N (Fig. 6) am Ende des

Auslegers, fällt nach abwärts zur Kraftrolle, deren Haken die Förderlast aufnimmt,

und gibt endlich den letzten Strang S nach aufwärts zur

Verbindung mit dem Hebel r und der Kolbenstange des

Cylinders P ab. Der Cylinder P ist um Zapfen drehbar angeordnet und dessen Kolben mittels Brahma'scher Liderung gedichtet, welche mit Rücksicht

auf die Natur und Pressung der in dem Cylinder eingebrachten Flüssigkeit zulässig

ist. Der Kolben ist noch mit den Kanälen p1 (Fig. 8 Taf. 24) und dem

Lederklappenventile p2

versehen, welche für den Aufwärtsgang des Kolbens die über dem Kolben befindliche

Flüssigkeit in den Raum p unter den Kolben treten

lassen. Weiter ist der Cylinder P mit dem Umlaufskanale

o versehen, welcher in die angefügte Federbüchse

Q führt und die gepreſste Flüssigkeit (verdünnter

Alkohol oder säurefreies Glycerin, destillirtes Wasser, sogen. Vulkanöl u.s.w.) bei

Eröffnung des Verbindungsventiles q aus dem Raume p unter dem Preſskolben in jenen über demselben treten

läſst. Es ergibt sich, daſs die Abwärtsbewegung des Preſskolbens, d.h. der mit

demselben verbundene Kettenstrang S nur bei

entsprechender Eröffnung des Ventiles q möglich ist,

welches wieder durch die Druckkraft der belastenden Spiralfeder gegen seinen Sitz

gepreſst wird, daſs also die einstellbare Federbelastung des Ventiles eigentlich

derjenige Theil der Einrichtung ist, welcher die gewünschte Begrenzung der

Förderlast nach oben hin vermittelt.

Das Spiel der ganzen Einrichtung ist demnach folgendes: Für Förderlasten bis zur

Grenzlast bleibt der Preſskolben in seiner oberen Stellung. Bei Erreichung der

Grenzlast wird durch die Pressung der Flüssigkeit in P

das Ventil q geöffnet und sinkt der Preſskolben sammt

dem Kettenstrange S, wodurch die Erhebung der

Förderlast verhindert wird. Gleichzeitig wird auch der Winkelhebel r gedreht, das Gestänge r2 gehoben und, wie schon früher erwähnt,

die Bremse h2

angezogen, also der Haspel abgestellt.

Ueberblickt man die beschriebenen Einrichtungen, so ist anzuerkennen, daſs der

Lastbegrenzer zweckmäſsig ist, aber gewiſs noch durch eine Bufferfeder

vervollständigt werden sollte, um die gegen harte Stöſse bekanntlich sehr

empfindliche Laschenkette gegen den gefährlichen Einfluſs der Stöſse zu schützen.

Der Haspel ist allerdings nur hinsichtlich der Zahl seiner Wellen gegen die

gewöhnlichen Handhaspel sehr vereinfacht; das eigentliche Zwischengetriebe sowie die

drei Bandbremsen stören hingegen die gewünschte Einfachheit der Construction in

entschiedener Weise.