| Titel: | E. A. Wahlström's elektrische Regulirvorrichtung für Schiffsmaschinen. |

| Fundstelle: | Band 263, Jahrgang 1887, S. 418 |

| Download: | XML |

E. A. Wahlström's elektrische Regulirvorrichtung für

Schiffsmaschinen.

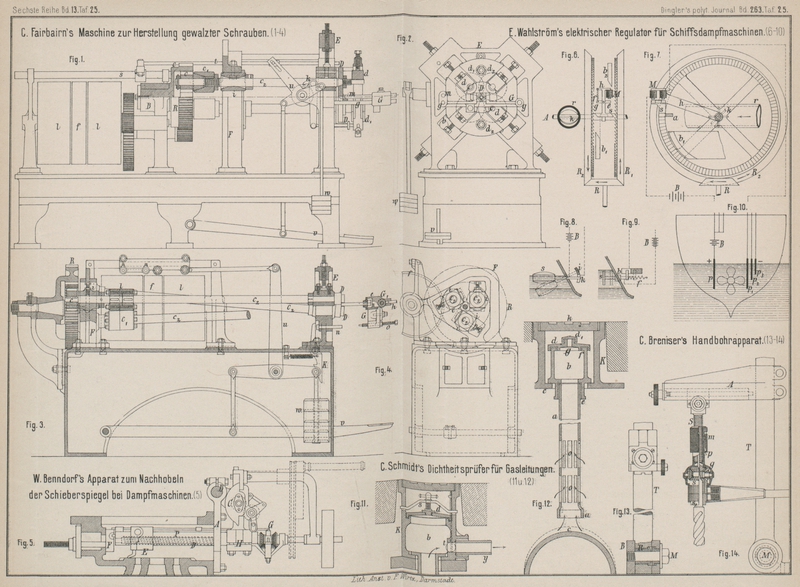

Mit Abbildungen auf Tafel

25.

Wahlström's elektrische Regulirvorrichtung für

Schiffsmaschinen.

Damit der Füllungsgrad der Schiffsdampfmaschinen sich möglichst genau nach der

Eintauchtiefe der Schrauben ins Wasser einstelle (vgl. 1882 244 * 350. 245 * 237), schlägt E. A. Wahlström in Frankfurt a. M. (* D. R. P. Kl. 65

Nr. 37769 vom 9. Mai 1886) bei seinem Regulator für Schiffsmaschinen elektrische

Contacte vor, durch deren Lageänderung gegen den Wasserspiegel beim Schaukeln des

Schiffes die Regulirung eingeleitet wird.

Am Hintertheile des Schiffes werden zwei Elektroden befestigt,

welche zugleich mit den Polen einer Elektricitätsquelle B (Fig.

7 Taf. 25) in Verbindung stehen; letztere setzt, wenn ihr Stromkreis

geschlossen wird, einen Elektromagnet M in Thätigkeit,

welcher entweder unmittelbar oder durch Vermittelung einer Auslösevorrichtung auf

den zur Steuerung der Maschine dienenden Mechanismus so einwirkt, daſs derselbe die

für den gleichmäſsigen Gang der Maschine jedesmal erforderliche Lage einnimmt. Das

Schlieſsen oder Oeffnen des wirksamen Stromes geschieht in diesem Falle dadurch,

daſs die Elektroden je nach der höheren oder tieferen Lage des Schiffshintertheiles

durch das Meerwasser mit einander leitend verbunden sind oder nicht.

Um dem Steuerungsmechanismus je nach Bedarf verschiedene

Stellungen geben zu können, wird man etwa mehrere Stromkreise mit je einem

Elektromagnete anwenden und z.B. alle positiven Pole mit einer gemeinsamen Elektrode

p (Fig. 10) verbinden,

während jeder negative Pol mit besonderen kleinen Elektroden p1, p2, p3 in Verbindung steht. Sind diese letzteren dann in

der Senkrechten treppenförmig angeordnet, so wird, je nachdem das Schiff mehr oder

weniger tief in das Wasser taucht, eine gröſsere oder geringere Anzahl von

Stromkreisen geschlossen und so durch die Zahl der wirksamen Elektromagnete das

Arbeiten des Regulirmechanismus in jedem Augenblicke den Verhältnissen angepaſst.

Unter Umständen können die Elektroden selbst in Verbindung mit dem Meerwasser als

Stromquelle benutzt werden.

Die Uebertragung der Bewegung des Elektromagnetes M auf den Regulirmechanismus des Schiffes kann auf die

in Fig. 6 und

7 Taf. 25

dargestellte Weise geschehen: Das Kegelrad R dreht die

beiden lose auf der Achse A sitzenden Räder R1 und R2 nach verschiedener

Richtung um. Mit der Achse A ist nun die Drosselklappe

k und der Hebel h fest

verbunden, welcher an seinem freien Ende den Elektromagnet M und die drehbare Sperrklinke s trägt. An

letzterer ist die Feder f an dem Arme g befestigt, so daſs sie den Anker e von dem Pole des Elektromagnetes M entfernt hält, so lange durch letzteren kein Strom

kreist. Die Elektroden befinden sich in diesem Falle über Wasser; die

Dampfeinströmung soll also gering sein und der Hebel h

hat eine Stellung, in welcher der an der Sperrklinke feste Stift a auf der Auslösungsschiene b1 aufliegt und die Sperrklinke aus dem

Rade R2, welches ebenso

wie R1 doppelt gezahnt

ist, ausgerückt hält. Die Drosselklappe k ist so

angeordnet, daſs sie in diesem Falle senkrecht steht, also das Dampfrohr r schlieſst. Senkt sich jetzt das Schiff tiefer in das

Wasser, so daſs die Elektroden den Strom schlieſsen, so zieht der Elektromagnet M den an der Sperrklinke s

festen Anker an und diese wird so gedreht, daſs sie in das Rad R1 eingreift und sammt

dem Hebel h

sowie der Drosselklappe

k von dem Rade mitgenommen wird. Diese durch R1 bewirkte Drehung der

Drosselklappe währt so lange, bis der Stift o an die

Auslösungsschiene b2

anstöſst und die Sperrklinke wieder aus R1 ausrückt. Die Drosselklappe wird daher wagerecht

gedreht und läſst den vollen Dampf in die Maschine. Wenn durch Heben des Schiffes

der Strom wieder geöffnet wird, so tritt die Feder f in

Thätigkeit und dreht die Klinke s so, daſs dieselbe in

das Rad R2 eingreift

und von diesem mitgenommen wird, bis die Auslösungsschiene b1 wirksam wird. Die Zeit bis dahin hat

jedoch genügt, die Drosselklappe so zu drehen, daſs sie das Dampfrohr r abschlieſst, und sie bleibt jetzt in dieser Stellung,

bis das Spiel von Neuem beginnt. Dauert der Stromschluſs oder die Stromunterbrechung

nicht so lange, bis die Auslösungsschiene b1 oder b2 zu wirken beginnt, so wird die Sperrklinke nebst

Hebel h nur wenig gedreht und die Drosselklappe nimmt

eine Stellung ein, welche zwischen der gröſsten Oeffnung oder Schlieſsung des Rohres

r liegt. Die Gröſse der Oeffnung und Schlieſsung

des Rohres r wird an der Auslösungsschiene b1 und b2 eingestellt.

Das Schlieſsen der wirksamen Stromkreise ist auch ausführbar,

indem man das Meerwasser nicht hinsichtlich seiner Eigenschaft als

Elektricitätsleiter oder Erreger in Anspruch nimmt und dasselbe einen Theil des

Stromkreises bilden läſst, sondern indem man nur die relativen Lagenänderungen von

Schiff und Meerwasser dazu benutzt, um rein mechanisch, sei es durch Schwimmer oder

durch Schaufeln, elektrische Contacte zu öffnen oder zu schlieſsen. Für letzteren

Zweck kann man die in Fig. 8 und 9 Taf. 25 gezeichneten

Anordnungen treffen. In Fig. 8 ist ein Schwimmer

s an dem einen Arme eines Hebels befestigt, dessen

anderer Arm eine Contactfeder trägt, die bei Drehung des Hebels entweder auf dem

Contactklotze k oder der Isolirstelle i schleift. Fig. 9 zeigt eine

wagerecht in der Büchse b verschiebbare Stange, die

durch die Feder f nach rechts gezogen wird (punktirte

Stellung) und dann den Strom unterbricht, dagegen, wenn die an der Stange befestigte

Scheibe s sich unter Wasser befindet, bei Bewegung des

Schiffes durch den Druck des Wassers nach links gezogen wird und dadurch den Strom

schlieſst.

Tafeln