| Titel: | Neuere Apparate und Verfahren für chemische Laboratorien. |

| Fundstelle: | Band 263, Jahrgang 1887, S. 479 |

| Download: | XML |

Neuere Apparate und Verfahren für chemische

Laboratorien.

(Fortsetzung des Berichtes S. 286 d.

Bd.)

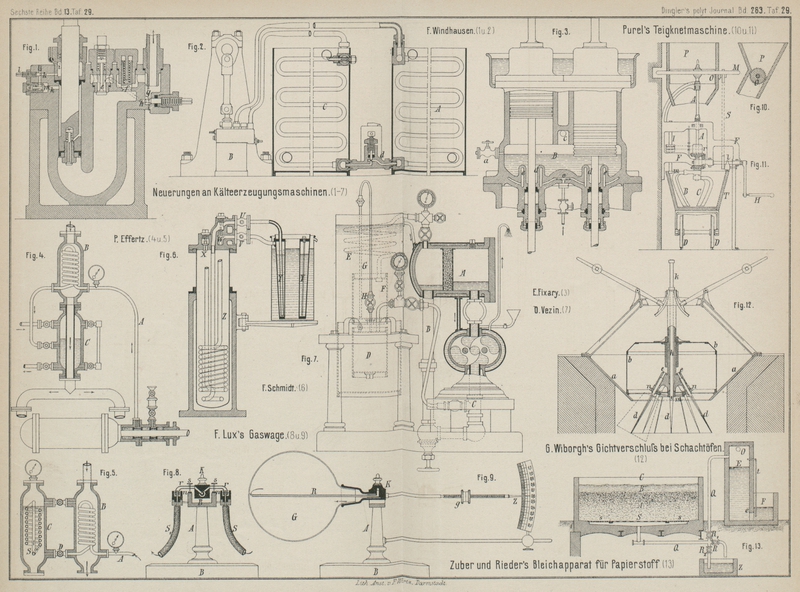

Mit Abbildungen im Texte und auf Tafel 29.

Neuere Apparate und Verfahren für chemische

Laboratorien.

Die von Fr. Lux in Ludwigshafen a. Rh. zum Zwecke der

selbstthätigen Bestimmung des specifischen Gewichtes von

Gasen construirte sogen. Gaswage (vgl. 1886

261 * 214) hat, wie der Genannte in der Zeitschrift für analytische Chemie, 1887 Bd. 27 * S. 38

mittheilt, einige wesentliche Verbesserungen erfahren, welche durch Fig. 8 und 9 Taf. 29 veranschaulicht

werden.

Der Ständer A der Wage, welcher auf einer kräftigen

Platte B befestigt ist, theilt sich oben in zwei eine

Art Gabel bildende Enden, die mit kegelförmig vertieften Stahlnäpfchen n versehen sind (vgl. Fig. 8), in welchen der

Wagebalken mittels Stahlspitzen s lagert. Der

Wagebalken besteht aus einem Mittelstück K, an dessen

einer Seite die Glas-

oder Metallkugel G und an dessen anderer Seite der

Zeiger Z mit dem verstellbaren Gegengewichte g sich befinden. An dem oberen Theile des Körpers K gehen rechtwinkelig zur Schwingungsebene zwei

Röhrchen r ab, deren eines in das Rohr R führt, welches innerhalb der Kugel G gewissermaſsen die Verlängerung des Wagebalkens

bildet; das andere Röhrchen mündet durch eine Bohrung und eine ringförmige Oeffnung

des Körpers K unmittelbar in die Kugel G. Die beiden Röhrchen r

sind an ihren äuſseren Enden rechtwinkelig nach unten gebogen und tauchen in

Schälchen ein, welche, mit Quecksilber gefüllt, einen gasdichten Abschluſs bilden.

Um eine Einwirkung des Quecksilbers auf das Metall zu verhüten, sind die Enden der

Röhrchen sowie die Näpfchen aus Elfenbein hergestellt. Durch das Quecksilber

hindurch mündet von unten her in jedem Schälchen ein enges Röhrchen, welches zu

einem Schlauchansatze führt. Das durch den einen Schlauch S eingeführte Gas strömt also durch das eine Näpfchen, das eine Röhrchen

r in die Kugel G,

füllt dieselbe vollständig an und verläſst sie durch das am anderen Ende im Inneren

der Kugel mündende Rohr R, indem es durch die zweite

Bohrung, das zweite Winkelröhrchen, Quecksilbernäpfchen und den anderen Schlauch S1 weiterströmt. Durch

die beiden Winkelröhrchen r gehen gasdicht

abgeschlossen 2 Stahlschrauben s, deren Spitzen, in den

Stahlnäpfchen n lagernd, die Drehpunkte des ganzen

Systemes bilden. Mittels Auf- und Niederdrehen dieser Schrauben kann der Schwerpunkt

näher zum Drehpunkte gelegt oder davon entfernt werden und damit die Empfindlichkeit

der Wage eine Vergröſserung oder Verminderung erfahren.

Die Einstellung des Apparates und seine Handhabung sowie die Eintheilung der Skala

sind bereits früher beschrieben. Bezüglich der Einstellung sei nur noch

hervorgehoben, daſs bei Füllung mit gewöhnlicher Luft das Läufergewicht g so lange verschoben wird, bis der Zeiger auf 1

(gleich specifisches Gewicht der Luft) deutet. Die Gradeintheilungen sind keine ganz

gleichmäſsigen, sondern entsprechen oberhalb wie unterhalb des wagerechten

Theilstriches den Cosinuswerthen (= den wirksamen Hebelarmen) des betreffenden

Winkels.

Durch Veränderung der Entfernung des Schwerpunktes vom Drehpunkte und Anbringung

verschiedener Skalen läſst sich ein und derselbe Apparat auf gröſsere und geringere

Unterschiede einstellen und daher zum Bestimmen gröſserer Gewichtsunterschiede mit

geringerer Genauigkeit im Ablesen, oder geringerer Gewichtsunterschiede mit

gröſserer Genauigkeit verwenden. Während man daher das specifische Gewicht von 0 bis

1 beispielsweise bis auf 0,01 genau ablesen, auf 0,005 sicher schätzen kann, ist es

möglich, das specifische Gewicht beispielsweise innerhalb 0,4 bis 0,5 (ungefähre

Grenzen des durchschnittlichen specifischen Gewichtes von Leuchtgas) bis auf 0,002

genau ablesen, auf 0,001 sicher schätzen zu können. Letzterer Umstand ist

insbesondere für die Analyse von Gasen, welche bei

diesem Apparate noch viel mehr beabsichtigt wird, wie beim Baräometer (vgl. Lux 1885 255 257), von

groſser Bedeutung, da dadurch die Genauigkeit der Bestimmung ganz erheblich

gesteigert wird.

Es steht zu erwarten, daſs die Lux'sche Gaswage in der

Technik eine ausgedehnte Verwendung finden wird. Dem Gastechniker wird sie gute

Dienste leisten, weil sie eine ununterbrochene Bestimmung des specifischen Gewichtes

des Leuchtgases sowohl vor, wie nach der Reinigung gestattet. Aber auch in anderen

Industrien, z.B. in der Zucker- und Sodaindustrie,

welche an Kohlensäure reiche Gase benutzen, sowie bei der Untersuchung der Hochofengase wird sich eine Bestimmung des Kohlen

Säuregehaltes auf Grund des specifischen Gewichtes mit der Gaswage voraussichtlich

leicht und rasch bewerkstelligen lassen.

Die Fabrik chemischer und physikalischer Glasinstrumente von Greiner und Friedrichs in Stützerbach bringt neuerdings folgende Geräthe

und Apparate in den Handel.

Fig. 1., Bd. 263, S. 481Fig. 2., Bd. 263, S. 481Fig. 3., Bd. 263, S. 481Fig. 4., Bd. 263, S. 481Fig. 5., Bd. 263, S. 481 Die Glashähne mit schräger Bohrung sollen den

Vortheil besitzen, daſs bei denselben die an gewöhnlichen Glashähnen so leicht

eintretende Rillenbildung zwischen Hülse und Hahnschlüssel vermieden und auſserdem

ein sicherer Schluſs dadurch erreicht wird, daſs bei den einfachen Hähnen eine

Drehung um 180° aus der Schluſslage in die Offenstellung und bei den Zwei- bezieh.

Dreiwegehähnen eine Drehung von 90° aus der Schluſsstellung in jede

Verbindungsstellung oder um 180° aus einer Verbindungsstellung in die andere

erforderlich ist. Die Figuren lassen die Einrichtung der Hähne ohne weiteres

erkennen: Fig. 1 zeigt einen einfachen

Verbindungshahn, Fig. 2 einen ebensolchen mit

Quecksilberdichtung, Fig. 3 einen Zweiwegehahn, Fig. 4 bezieh. 5

stellen eine Gasbürette bezieh. den unteren Theil einem solchen Zweiwegehahn und

einer Hempel'schen Gasbürette mit Quecksilberdichtung

dar.

Neue Wasch- bezieh. Absorptionsflaschen. Die neue doppelt wirkende Waschflasche (Fig. 6 und 7) unterscheidet sich von

ähnlich angeordneten (vgl. Allihn 1884 254 * 118) dadurch, daſs die in dem inneren Waschgefäſse

b befindliche Flüssigkeit nicht dauernd von der in

dem äuſseren Gefäſse befindlichen getrennt ist, sondern in Folge der Wirksamkeit des

Ventiles V bei jeder Unterbrechung des Gasstromes mit

derselben gemischt wird. Fig. 6 zeigt den Apparat

auſser Thätigkeit; die Waschbezieh. Absorptionsflüssigkeit steht dann im Rohre a gerade so hoch wie im äuſseren Gefäſse, das Ventil

V schwimmt oben und b

steht durch die untere und seitlichen Oeffnungen von a

mit dem Hauptraume der Flasche in Verbindung. Tritt nun Gas in den Apparat, so

drückt dieses, wie aus Fig. 7 ersichtlich, die in a befindliche Flüssigkeit nach unten, das Ventil V sinkt und schlieſst die am Boden von a befindliche Oeffnung, das Gas streicht durch die

seitlichen Oeffnungen von a nach b und von da ebenfalls durch die seitlichen Oeffnungen

in der halben Höhe von b in das groſse Waschgefäſs, so

daſs das Gas zwei Flüssigkeitsschichten zu durchströmen hat. Unterbricht man den

Gasstrom, so hebt sich das Ventil V und die Verbindung

zwischen beiden Abtheilungen ist wieder hergestellt.

Fig. 6., Bd. 263, S. 482Fig. 7., Bd. 263, S. 482Fig. 8., Bd. 263, S. 482 Eine Wasch- bezieh. Absorptionsflasche zur

Füllung mit festen oder flüssigen und festen Absorptionsmitteln ist

in Fig. 8 veranschaulicht. Dieselbe besteht aus drei

luftdicht in einander geschliffenen Theilen: einer äuſseren Flasche mit zwei im

Halse angeschmolzenen Röhren zur Ab- und Zuleitung des Gases, einem Halse, worin das

unten verdickte, rechtwinkelig gebogene Einleitungsrohr eingeschmolzen ist und

welcher an der gegenüber liegenden Seite mit einer dem Gasableitungsrohre der

äuſseren Flasche entsprechenden Durchbohrung versehen ist, und endlich einem diesen

Hals verschlieſsenden Stopfen; letzterer dient dazu, nach dem Einsetzen des Halses

mit Einleitungsrohr, Stückchen von Chlorcalcium, Bimssteinstücke oder Glasperlen,

welche mit einer Absorptionsflüssigkeit getränkt sind, einzufüllen. Durch Drehung

des Halses kann man die Verbindung des Apparates mit dem Gaszuleitungsrohre beliebig

unterbrechen und wieder herstellen.

Fig. 9., Bd. 263, S. 483 Eine andere Wasch- und Absorptionsflasche (Fig.

9) unterscheidet sich von der besprochenen durch die Anfügung einer

Vorrathsflasche für die Absorptionsoder Waschflüssigkeit; dieselbe wird durch

Einblasen von Luft in das seitlich angesetzte Hahnrohr in den Absorptionsraum

getrieben, welcher mit Bimsstein, Perlen oder Glasstückchen gefüllt sein kann. Nach

Beendigung der Absorption läſst man die Flüssigkeit in die Vorrathsflasche zurück

laufen oder durch das unten an der Absorptionsflasche befindliche Hahnrohr

abflieſsen.

Fig. 10., Bd. 263, S. 483 Die in Fig. 10 dargestellte Quecksilberluftpumpe, welche für alle Arbeiten

brauchbar und leicht zu handhaben ist sowie die Erzeugung eines guten Vacuums

gestattet, ist mit dem oben beschriebenen neuen Dreiwegehahn versehen, der sich

wesentlich von dem der Geiſsler'schen Pumpe

unterscheidet: je nach der Drehung des Hahnes öffnet oder verschlieſst man den einen

oder anderen Durchgang. Das Arbeiten mit der Pumpe ist sehr einfach, da nur ein Hahn zu benutzen ist. Beim Heben des Quecksilbers

wird der Hahn so gestellt, daſs das Quecksilber in den erweiterten Aufsatz a über den Hahn eindringt. Derselbe hat den Zweck, eine

gewisse Menge Quecksilber aufnehmen zu können, ohne daſs dasselbe ausspritzt.

Hierauf wird durch eine Drehung von 90° der Hahn geschlossen. Nachdem durch Senken

des Quecksilbergefäſses das Quecksilber aus der Kugel getreten ist, wird der Hahn um

weitere 90° gedreht, so daſs die Verbindung mit der Einsaugrohre b hergestellt wird. Nachdem dies geschehen, wird der Hahn wieder

geschlossen, das Quecksilber zum Steigen genöthigt und dann die Luft durch den Hahn

hinausgetrieben u.s.f. Sollen feuchte Gase aus dem Recipienten gesaugt werden, so

bedient man sich eines einfachen Trockenapparates, welcher mit Chlorcalcium oder

anderen Feuchtigkeit absorbirenden Materialien gefüllt ist. Diese Luftpumpe wird je

nach der Gröſse und der Menge des Quecksilbers mit oder ohne Hebewerk

angefertigt.

Tafeln