| Titel: | Zuber-Rieder's Apparat zum Bleichen von Papierstoff. |

| Fundstelle: | Band 263, Jahrgang 1887, S. 485 |

| Download: | XML |

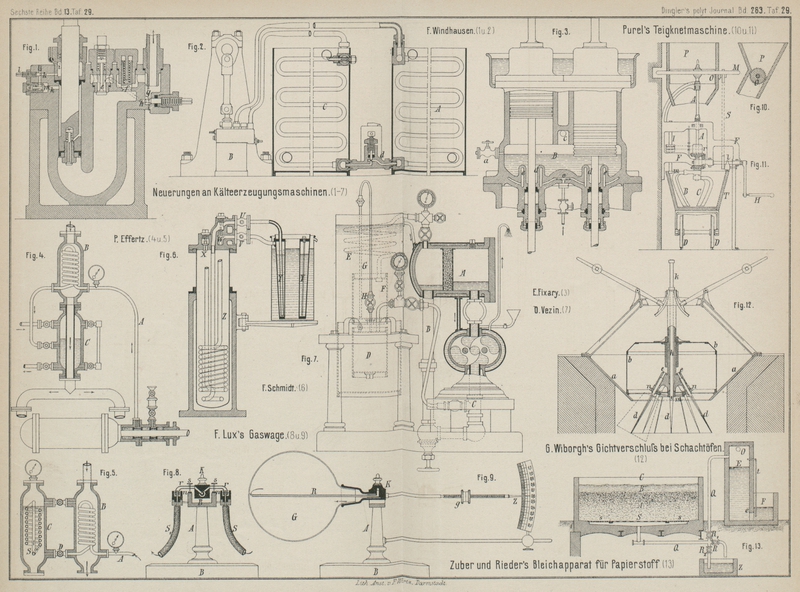

Zuber-Rieder's Apparat zum Bleichen von

Papierstoff.

Mit Abbildung auf Tafel

29.

Zuber-Rieder's Apparat zum Bleichen von Papierstoff.

Die bekannten französischen Papierfabrikanten Zuber, Rieder

und Comp. haben ein Verfahren und einen dazu bestimmten Apparat zum

Bleichen von Papierstoff (vgl. Französisches Patent Nr. 176771) angegeben, bei

welchem die Bleichflüssigkeit durch die in einem Kasten mit Siebboden befindliche

Stoffschicht durch Vermittelung einer unter derselben hergestellten Luftverdünnung von der äuſseren

Luft getrieben wird, wie dies bei der Reichling'schen

Bleichanlage (vgl. 1885 256 * 559) der Fall ist.

Bei dem neuen, in Fig. 13 Taf. 29

dargestellten Apparate zerlegt man nach der Papierzeitung, 1887 * S. 35 eine bestimmte Menge des zu bleichenden

Papierstoffes in zwei Theile, deren Mengenverhältniſs zu einander von der Art des

Papierstoffes abhängt. Der erste Theil wird in einem Holländer mit Wasser gemischt

und in den rechteckigen Kasten C abgelassen, welcher

mit einem Siebboden S und s versehen ist. Unter demselben wird die Luft abgesaugt, bis der

Papierstoff auf den gewünschten Grad entwässert ist. Nunmehr verdünnt man den

zweiten Theil des Papierstoffes mit Wasser und setzt diesem Theile die bleichende

Chlorverbindung zu, welche möglichst concentrirt sein muſs und deren Menge zum

Bleichen der ganzen Papierstoffmenge, also beider Theile genügen muſs, wobei ein

kleiner, durch die Erfahrung zu bestimmender Ueberschuſs an Chlor verbleiben soll.

Der so mit Bleichflüssigkeit versetzte zweite Theil des Papierstoffes wird nun über

den ersten, im Kasten C befindlichen gegossen, so daſs

sich über dem ersten Theile A eine flüssige Schicht B bildet. Unter dem Einflusse der Luftverdünnung unter

S wird die Bleichflüssigkeit durch den unteren

Theil gesaugt, wobei sie allmählich das in letzterem noch vorhandene Wasser

verdrängt. Man kann annehmen, daſs beide Theile A und

B vollkommen gleichmäſsig mit der gewünschten Menge

Bleichflüssigkeit getränkt sind, sobald der Papierstoffschicht B ihre Flüssigkeit völlig entzogen ist. Zum Schlusse

saugt man einen Sprühregen klaren Wassers durch die Masse, um alles Chlor

auszuwaschen. Beständiges und regelmäſsiges Saugen erzielt man mit Hilfe einer

Saugvorrichtung, die aus einer Kammer E gebildet wird,

in deren oberen Raum ein Rohr O einer Luftpumpe o. dgl.

mündet. Unter dem Einflüsse der durch die Luftpumpe bewirkten Luftverdünnung steigt

das Wasser des offenen Gefäſses F in der Kammer E, bis die Oberfläche des Wassers in F am unteren Rande der Scheidewand bei e steht. Bei etwaigem weiterem Saugen tritt die Luft

unter der Scheidewand e in den Raum E ein. Die Wassersäule in E zeigt daher den Grad der Luftverdünnung an und wird dieselbe auf einem

Standrohre t abgelesen. Das Rohr Q setzt die Kammer E in

Verbindung mit dem Kasten C und ist auſserdem bis in

das Gefäſs Z weitergeführt. Angenommen, die Hähne R1 und R2 seien offen und der

Hahn R geschlossen, so muſs das Wasser des Gefäſses Z so hoch in Q aufsteigen,

bis die Wassersäule in Q dem Unterschiede der

Wasserhöhen in den Gefäſsen E und F entspricht. Die durch den Siebboden von C abgesaugte Flüssigkeit wird dann fortwährend durch

den Hahn R2 in das

Gefäſs Z abflieſsen, ohne daſs der Grad der

Luftverdünnung irgendwie beeinfluſst wird. Um die Luftverdünnung möglichst

zweckentsprechend auf den Siebboden wirken zu lassen, theilt man denselben in

concentrische Theile von verschiedener Siebblechweite. In dem mittleren Theile S stehen die Löcher ungefähr 4mal so weit als in dem

äuſseren Theile s; auch reichen die Siebe nicht bis

ganz an den Rand des Bodens von C.

Ein geringer Ueberschuſs von Chlor wird, wie oben bemerkt, dem

zweiten Theile des Papierstoffes zugesetzt, damit in die untersten Schichten des zu

bleichenden Papierstoffes jedenfalls noch eine genügend concentrirte Lösung des

Bleichmittels dringe. Dieser Ueberschuſs ist jedoch nicht verloren, wenn man die

Flüssigkeit, welche durch den Siebboden abflieſst, vom Beginne der Bleichwirkung bis

zur Beendigung des Auswaschens sammelt. Diese schwachen Laugen können daher beim

nächsten Bleichen wieder verwendet werden. Die Menge der frischen Chlorlösung,

welche bei dem nächsten Bleichen gebraucht wird, vermindert sich dabei um den Gehalt

an Chlor, den die gesammelten schwachen Laugen enthalten.

Tafeln