| Titel: | Neuerungen an Regulatoren für Dampfmaschinen u. dgl. |

| Fundstelle: | Band 263, Jahrgang 1887, S. 497 |

| Download: | XML |

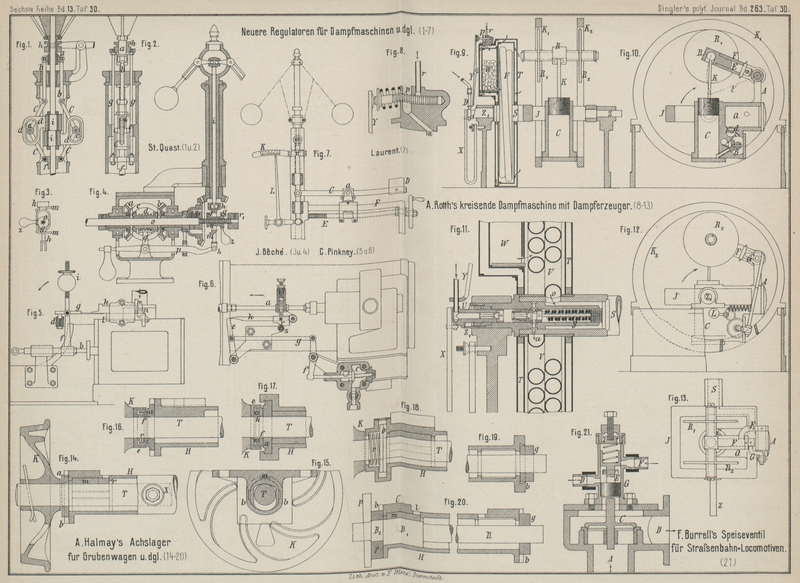

Neuerungen an Regulatoren für Dampfmaschinen u.

dgl.

(Patentklasse 60. Fortsetzung des Berichtes Bd.

261 S. 192.)

Mit Abbildungen auf Tafel

30.

Neuerungen an Regulatoren für Dampfmaschinen u. dgl.

Laurent hat der Société de

l'industrie minérale, wie in der Revue

industrielle, 1886 * S. 233 mitgetheilt wird, einen Regulator vorgelegt,

bei welchem ein besonderes stellbares Gewicht an dem Muffe

wirkt und diese Einwirkung folglich verstärkt oder vermindert werden kann

je nach der gewünschten Geschwindigkeit, mit welcher der Regulator im gewöhnlichen

Zustande laufen soll. Die eine von Laurent angegebene,

in Fig. 7 Taf.

30 dargestellte Einrichtung besteht aus einem mit Gewicht D belasteten Hebel C, dessen Drehpunkt a in einem Schlitten liegt, welcher auf der Führung F mittels der Schraube E

verschoben werden kann. Hierdurch ändert sich das Verhältniſs der beiden Arme des

Hebels C und der Druck des Gewichtes an dem Muffe des

gewöhnlichen Centrifugalpendels. Der Drehpunkt a wird

somit der gewünschten Normalgeschwindigkeit des Pendels entsprechend eingestellt,

wobei ein Zeiger L an der Skala K diese Geschwindigkeit angibt.

Für rasch laufende Maschinen empfiehlt Laurent eine

weniger einfache Einrichtung, bei welcher nicht der Drehpunkt, sondern das Gewicht

verschoben und durch mehrfache Hebelübersetzung die Wirkung der Verschiebung

verstärkt wird.

Statt der Centrifugalkraft benutzt Ch. W. Pinkney in

Smethwick, England (* D. R. P. Nr. 35646 und Nr. 35647 vom 20. Oktober 1885) bei

zwei Regulatoren das Beharrungsvermögen oder den Trägheitsdruck eines bewegten Gewichtes.

Fig. 5 Taf. 30

zeigt die unter Nr. 35646 patentirte Construction. Auf der Schieberstange b der Dampfmaschine ist eine lothrechte Stütze f befestigt, an welcher ein dreiarmiger Winkelhebel

angelenkt ist. Derselbe trägt an dem einen senkrechten Arme ein verstellbares

Gewicht i und stützt sich mit dem linken wagerechten

Arme auf einen Federstift d. Der Gewichtsarm kann sich

nur nach der angegebenen Pfeilrichtung drehen; bei der gewöhnlichen

Maschinengeschwindigkeit hält jedoch der Federdruck diesen Arm in lothrechter Lage.

Wächst die Geschwindigkeit, so wird, sobald die Schieberstange sich nach rechts

bewegt, das Gewicht i durch sein Beharrungsvermögen

nacheilen und der Winkelhebel muſs, indem die Feder bei d niedergedrückt wird, eine kleine Drehung in der Pfeilrichtung ausführen.

Hierdurch gelangt der zugespitzte Arm g des

Winkelhebels über die vorstehende Nase der Stange k und drückt gegen diese bei der weiteren

Rechtsbewegung. Die Stange k bewegt dann mittels eines

Winkelhebels n die Drosselklappe und letztere verengt

den Dampfdurchlaſs. Wenn die Maschinengeschwindigkeit sinkt, so dreht der Federdruck

den Gewichtshebel wieder in die lothrechte Stellung, der Arm g gelangt

unter die Nase von k und

drückt nun auf die Gleitstange l, welche mittels des

Winkelhebels n die Drosselklappe wieder

zurückbewegt.

Die zweite Construction soll sich im Besonderen für Gasmotoren eignen, jedoch auch für Dampfmaschinen verwendet werden können.

Hier trägt ein an der Schieberstange a (Fig. 6 Taf. 30) drehbar

angeschlossener Hebel k ein verstellbares Gewicht r, welches bei der Bewegung der Schieberstange a nach der angegebenen Pfeilrichtung stets mit einer

schrägen Fläche auf einer festgelagerten Rolle s

emporläuft. Bei der richtigen Maschinengeschwindigkeit trifft bei dieser Bewegung

die Spitze des Gewichtsarmes k, gegen dessen obere

Fläche ein federnder Stift i drückt, auf einen Hebel

e, welcher mittels des Gestänges g, f das Gaseinlaſsventil c öffnet. Wächst die Geschwindigkeit, so hebt sich das Gewicht r beim Auflaufen auf die Rolle s durch sein Beharrungsvermögen etwas, indem es den Federdruck hinter i überwindet. Hierdurch aber trifft die Spitze des

Gewichtsarmes k den Hebel, welcher das Gaseinlaſsventil

beeinfluſst, nicht mehr; es fällt also die Gasladung aus und sie tritt erst wieder

ein, sobald die Maschinengeschwindigkeit sinkt und hiermit auch der Gewichtsarm bei

seiner Bewegung in solche wagerechte Lage kommt, daſs er wieder auf den Ventilhebel

trifft. Für Dampfmaschinen würde die Drosselklappe durch den letzteren entsprechend

zu beeinflussen sein.

Wenn die beiden Constructionen auch verhältniſsmäſsig einfach sind, so wird die

Unzuverlässigkeit der Wirkung, die Schwierigkeit der genauen Einstellung der

Hebelspitzen, doch gegen eine praktische Anwendung sprechen.

Steph. Quast in M.-Gladbach (* D. R. P. Nr. 35505 vom

17. November 1885) hat die in Fig. 1 und 2 Taf. 30 gezeichnete

Einrichtung zur indirekten Uebertragung der Bewegung

des Regulatorgewichtes auf den Muff angegeben. Mit der Regulatorhülse a sind durch die Stangen b

Kniehebel C verbunden, welche die Rollen e sowie die lose Gelenkhülse f tragen. Durch die auf der Regulatorspindel angedrehten Excenter i werden die Schlitzführungen d beständig wagerecht hin- und herbewegt, so daſs sich dieselben

gleichzeitig nähern bezieh. von einander entfernen. In den Schlitzführungen d liegen die Rollen e mit

Spielraum derart, daſs bei mittlerer Geschwindigkeit des Regulators die Führungen

bei ihrer Bewegung nicht auf die Rollen treffen. Sobald aber bei veränderter

Geschwindigkeit das Regulatorgewicht sich hebt oder senkt, werden zunächst die

Kniehebel C eine andere Winkellage einnehmen; die

Führungen drängen aber die Rollen in ihre erste Lage und, da hierbei die Stangen b in Folge des auf ihren unteren Enden entstehenden

Druckes sich in ihren Führungen festklemmen, so wird die Bewegungsänderung sich

nunmehr in einer Verschiebung der Hülse f auf der

Regulatorspindel äuſsern. Mit der Hülse f ist aber

durch Stangen g (Fig. 2) der Muff h verbunden, welcher somit an der Bewegung der Hülse

theilnimmt. – Dieses

Festklemmen der Stangen b in ihrer Führung wird kaum

zweckmäſsig genannt werden können.

Die Anordnung einer Stellhemmung zeigt der von Jean Bêché jr. in Hückeswagen (* D. R. P. Nr. 36122 vom

1. December 1885) vorgeschlagene Regulator, bei welchem ein Zahnräderwendegetriebe

mit Zahn- oder Reibungskuppelung zur Verwendung kommen soll. Die Regulirwelle o (Fig. 3 und 4 Taf. 30), auf welcher

lose die vom Antriebrade c bewegten Räder a und b sitzen, endigt in

eine Schraube, auf welcher die Mutter n durch ein

Gewicht z an der Drehung verhindert wird. Das an die

Regulatorstange i gehängte Stück h umfaſst diese Mutter n

derart, daſs erstere sich frei heben und senken kann; mit dem Verbindungsstücke h ist gelenkig der Hebel p

verbunden, welcher mittels des Zahnbogens q und der

Zahnstangenhülse d entsprechend der Bewegung der

Regulatorstange i das Rad a oder das Rad b mit der Welle o kuppelt, somit die entsprechende Bewegung der

letzteren und damit der inneren Steuerung hervorruft Um nun das Ueberreguliren zu

vermeiden, wird die Kuppelung nach einigen Umdrehungen der Regulirwelle o ausgerückt, indem die Mutter n jetzt an den Stellring r bezieh. r1 stöſst und sich

nunmehr nicht weiter verschieben kann, also mit der Schraube sich drehen muſs, wobei

der Daumen g bezieh. g1 der Mutter das hierzu mit Winkeln m (vgl. Fig. 3) ausgerüstete

Verbindungsstück h hochbezieh. niederdrückt, also die

Kuppelhülse d in ihre Mittelstellung bringt. Ferner

befindet sich auf der Nabe des Rades b ein Excenter s, dessen Ring mit einer Verlängerung den Hebel p derart umfaſst, daſs bei der Mittelstellung des

Regulators, also auch des Hebels p, derselbe nicht

berührt wird. Sobald sich aber in Folge Geschwindigkeitsänderung die Regulatorstange

i hebt oder senkt, also der Hebel p sich verstellt, so drückt die untere oder obere Kante

des Auges, welches p umfaſst, bei der Bewegung des

Excenters s auf den Hebel p und löst die Kuppelung aus; zugleich wird dem Regulator ein Anstoſs

gegeben, wieder seine Mittelstellung einzunehmen.

Tafeln