| Titel: | A. Rotth's kreisende Dampfmaschine mit Dampferzeuger. |

| Fundstelle: | Band 263, Jahrgang 1887, S. 499 |

| Download: | XML |

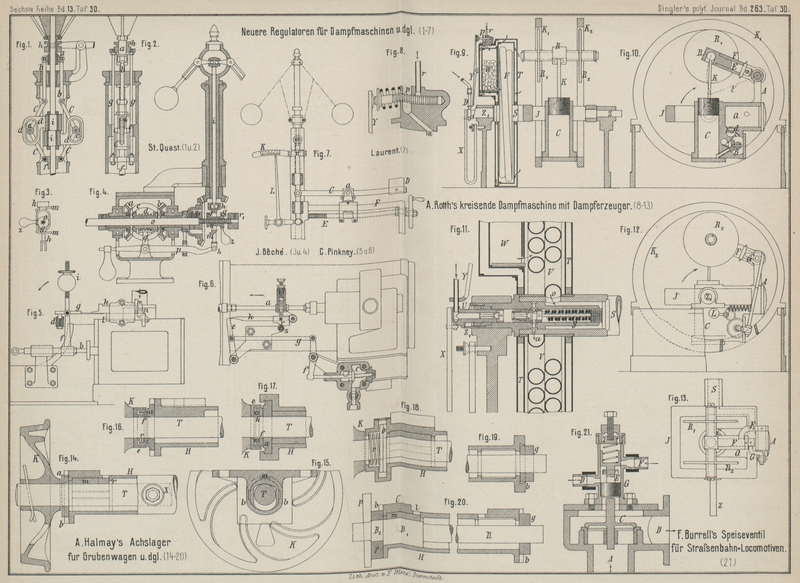

A. Rotth's kreisende Dampfmaschine mit

Dampferzeuger.

Mit Abbildungen auf Tafel

30.

Rotth's kreisende Dampfmaschine mit Dampferzeuger.

Die für Kleinbetrieb construirte Dampfmaschine mit verbundenem Dampferzeuger von A. Rotth in Berlin (* D. R. P. Kl. 14 Nr. 37600 vom 15.

Mai 1886) besteht aus einem einfach wirkenden Cylinder, welcher an einem drehbaren

Rahmen befestigt ist und sich sammt diesem im Inneren einer festen kreisförmigen

Bahn befindet, welche aber mit dem Kahmen nicht concentrisch ist. Indem nun der

Dampfkolben mittels an seiner Stange angebrachter Reibungsrollen gegen diese Bahn

drückt, setzt er den Cylinder sammt dessen Rahmen in Umlauf um die Achse der Kreisbahn. Fig. 9 Taf. 30 zeigt den

Motor im senkrechten Längenschnitte, Fig. 10 den senkrechten

Schnitt, Fig.

12 die Vorderansicht und Fig. 13 einen Grundriſs

der beweglichen Theile.

Der Dampfcylinder C ist mit dem viereckigen Rahmen J zusammengegossen und sammt diesem um die Zapfen S und Z drehbar; die

Lenkstange K ist mittels Kugelzapfen einerseits an den

Kolben, andererseits an den Hebel E angeschlossen,

welcher letzterer, wie aus Fig. 10 genauer

ersichtlich ist, mit seiner Hülse F und dem gekrümmten

Ansätze F1 (Fig. 13) an

den mit dem Rahmen J zusammengegossenen Zapfenarm A drehbar angeschlossen ist; in der Hülse F aber steckt die Spindel E, welche als Träger für das Querhaupt R

dient, auf dessen zwei Zapfen die beiden groſsen, aber leichten Laufrollen R1 und R2 sich drehen. Diese

Rollen werden, sobald sich die Maschine in Umlauf befindet, durch den Kolbendruck

oder die Centrifugalkraft an die Ringschienen K1 und K2 angedrückt, so daſs also jedem bestimmten

Drehungswinkel des Systemes eine bestimmte Kolbenstellung entspricht. Die in Fig. 10 und

12

gezeichnete Stellung entspricht dem höchsten Kolbenstande; in der entgegengesetzten

Stellung, wobei der Arm F die in Fig. 10 punktirt

angedeutete Lage gegen den Cylinder annimmt, steht der Kolben in seiner tiefsten

Stellung und von hier aus, d.h. von der senkrecht nach oben gerichteten

Cylinderstellung, beginnt die Wirkung des Dampfes, welche bei der in Fig. 10 und 12

angenommenen Lage des Cylinders gerade beendet ist.

Die innere Steuerung der Maschine erfolgt durch einen

gewöhnlichen, bogenförmig schwingenden Muschelschieber B (Fig.

10), der in einem ausgebohrten Gehäuse untergebracht ist, aus welchem zwei

Kanäle in den Cylinder bezieh. nach der Ausströmungsöffnung leiten. Der

Betriebsdampf wird durch den Hohlzapfen S des Rahmens

J und einen in letzterem ausgesparten Kanal erst in

den Raum Q eingeleitet, von wo er durch eine

Drosselklappe d in den Schieberraum gelangt. Die

Bewegung des Schiebers wird dadurch bewirkt, daſs nur eine der beiden Ringschienen

K1 ein

vollständiger Kreis ist, während K2 (vgl. Fig. 12) davon abweicht.

In Folge dessen stellt sich das Querhaupt R an den

Stellen, wo die beiden Leitschienen nicht genau gleiche Dicke haben, schräg, und

bewirkt mittels des Zapfens E und des Armes G, welcher durch eine Zugstange mit dem Hebel des

Schiebers B zusammenhängt, eine Bewegung des letzteren.

Die Dampfvertheilung ist also ganz von der inneren Form der Ringschiene K2 abhängig. Die aus

Fig. 12

ersichtliche Form entspricht einer festen Füllung des Cylinders von ungefähr

0,3.

Zur Regelung der Geschwindigkeit dient ein Regulator

einfachster Art, bestehend in einem Gewichtshebel L

(Fig.

12), welcher unmittelbar mit der Drosselklappe zusammenhängt. Eine Spiralfeder

wirkt der Centrifugalkraft des Gewichtes L

entgegen.

Der Dampferzeuger besteht aus einem einzigen langen, in

Form einer doppelten Spirale derart gewundenen Rohre V

(Fig. 9

und 11), daſs

beide Enden desselben mit der Hohlachse S in Verbindung

stehen. Das Speisewasser tritt bei a (Fig. 11) in die linke

Spirale ein, durchläuft deren Windungen nach auſsen hin und geht, sich allmählich in

Dampf verwandelnd, in der rechten Spirale wieder nach der Achse, wo der Dampf bei

o in den Zapfen S und

von hier durch den hohlen Rahmen J in den Raum Q tritt. Die Rohrspirale V

dreht sich in einer flachen doppelwandigen Blechtrommel T und wirkt dabei nach Art eines Schleudergebläses, so daſs die heiſsen

Verbrennungsgase aus der Feuerung W in die Trommel T gesaugt werden, wo sie nach und nach radial nach

auſsen gehen und schlieſslich durch eine Oeffnung am Umfange der Trommel austreten.

Die Luft, welche in Folge dessen in den Feuerraum nachströmt, muſs den Raum zwischen

den beiden Mänteln der Trommel T und des Feuerraumes

selbst durchstreichen, wobei sich die Luft entsprechend erwärmt; der äuſsere Mantel

ist zum Zwecke des Lufteintrittes mit einigen Oeffnungen versehen.

In der Feuerung W, die durch einen ebenfalls

doppelwandigen Blechmantel umschlossen wird, kommt flüssiges

Brennmaterial zur Verwendung. Der Innenraum von W ist mit Chamottestückchen gefüllt, welche bei Ingangsetzung des Motors

glühend gemacht werden. Indem nun der flüssige Brennstoff zusammen mit der erwärmten

Luft auf die glühenden Chamottestücke trifft, vergast und verbrennt derselbe,

wodurch, den angeblich angestellten Versuchen zu Folge, die letzteren dauernd im

Glühen erhalten werden sollen. An der tiefsten Stelle des Raumes W treten die heiſsen Verbrennungsgase zu der als

Dampferzeuger benutzten Spirale V. Der Zufluſs des

Brennstoffes wird durch einen gekerbten Stift p (vgl.

auch Fig. 8)

geregelt, der sich wagerecht in einer Bohrung hin und her schiebt, in welche das

Zufluſsrohr r für den Brennstoff mündet. Je nach der

Gröſse seiner Verschiebung führt der Stift p mehr oder

weniger Flüssigkeit einer Rinne m zu, durch welche der

flüssige Brennstoff in die Feuerung W gelangt. Die

Bewegung des Stiftes p erfolgt von der Speisepumpe aus;

den Körper derselben bildet der Hohlzapfen Z1 (Fig. 9), worin der Kolben

U mit dem Saugventile hin und her geht, ohne an der

Drehung des Zapfens theilzunehmen (vgl. Fig. 11). Der Zapfen Z1 ist an seiner

Stirnfläche schräg abgeschnitten und an diese Fläche lehnt sich eine Nase des

Pumpenkolbens U, welcher durch eine Feder X angedrückt wird. Bei der Umdrehung des Zapfens muſs

also der Pumpenkolben hin und her gehen. Diese Bewegung überträgt sich nun durch

einen Hebel Y, welcher das mit dem Kolben U biegsam verbundene Speiserohr D umfaſst, auf den Stift p. Es wird sich also

der Zufluſs des Brennstoffes nach der Gröſse des Hubes der Speisepumpe, d.h. nach

der Menge des zu verdampfenden Wassers regeln.

Damit kein unverdampftes Wasser aus der Rohrspirale V austritt, soll der Dampf etwas überhitzt werden; für

das Einhalten einer bestimmten Temperatur sorgt nun eine Schraubenfeder y (Fig. 11), welche aus

Kupfer und Eisen in neben einander liegenden Gängen (links Eisen, rechts Kupfer)

besteht. Diese Schraubenfeder, deren Temperatur die des ausströmenden Dampfes sein

soll, hat dabei stets eine bestimmte Steigung und drückt, wenn die Temperatur die

richtige ist, mittels eines kleinen Stiftes noch eben sanft federnd auf das

Druckventil der Pumpe. Wenn nun diese zu viel Wasser befördert, so sinkt die

Temperatur des überhitzten Dampfes, das Kupfer der Schraube zieht sich mehr zusammen

als das Eisen, die Schraubenwindungen werden flacher und der Stift gibt dem

Druckventile mehr Spielraum, so daſs sich dieses langsamer schlieſst und eine

gewisse Menge Wasser beim Kolbenrückgange zurückflieſsen läſst. Es tritt also

weniger Wasser in die Rohrspirale und die Dampftemperatur steigt wieder, und

umgekehrt.

Um eine annähernd gleiche Spannung im Dampferzeuger zu erhalten,

ist die Feder y so eingestellt, daſs sie den

Pumpenkolben bei der beabsichtigten Spannung im Dampferzeuger eben noch ganz in den

Zapfen Z1

hineinzuschieben vermag. Steigt die Spannung in Folge geringerer Dampfentnahme, so

reicht der Federdruck nicht aus, den Kolben seinen Weg nach rechts vollenden zu

lassen und zwar wird ein um so gröſserer Theil des Weges nicht zurückgelegt, je

höher die Dampfspannung ist. Es wird also durch Hubverkleinerung weniger Wasser

gefördert und da, wie oben erwähnt, die Bewegung des Stiftes p von der Kolbenbewegung der Pumpe abhängig ist, so wird auch bei

abnehmender Wasserförderung weniger Brennstoff der Feuerung zugeführt, und

umgekehrt.

Tafeln