| Titel: | Neuerungen an Sengmaschinen für Gewebe. |

| Fundstelle: | Band 263, Jahrgang 1887, S. 507 |

| Download: | XML |

Neuerungen an Sengmaschinen für

Gewebe.

(Patentklasse 8. Fortsetzung des Berichtes Bd. 254

S. 137.)

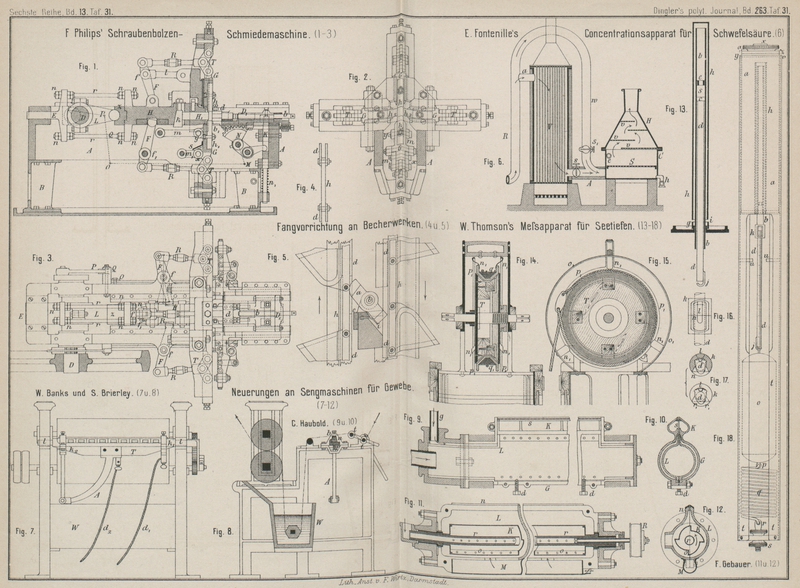

Mit Abbildungen auf Tafel

31.

Neuerungen an Sengmaschinen für Gewebe.

Anstatt einer Reihe von Brennern, wobei allerdings durch Absperren einzelner

derselben an den Enden der Reihe eine der jeweiligen Gewebebreite gleiche

Flammenbreite zu erzielen ist, bevorzugt man neuerdings mehr einen einzigen langen

Schlitzbrenner von der gröſsten Gewebebreite, da bei demselben eine leichtere

Flammenregelung möglich ist, welche bei einer Reihe von Brennern nur durch Stellen

jedes einzelnen Hahnes erzielt wird. Bei solchen langen

Schlitzbrennern muſs hauptsächlich auf eine gute Mischung des Gases mit der Luft gesehen werden und sind hierzu zwei neue

Einrichtungen zu beachten.

C. G. Haubold in Chemnitz (* D. R. P. Nr. 37121 vom 16.

April 1886) hat nach Fig. 9 und 10 Taf. 31 innerhalb des

in seiner ganzen Länge zur Bildung des Brennschlitzes geschnabelten Rohres G, in welches bei g das

Gas eingeleitet wird, ein concentrisches und gleichfalls geschnabeltes

Luftzuführungsrohr L angeordnet. Durch das

Ineinandertreten der Schnäbel wird ein Strahlgebläse

gebildet, indem die aus dem Schlitze des Rohres L

austretende Luft das Gas ansaugt, mitreiſst und sich mit demselben vermischt. Das

Gemisch tritt dann in die Kammer K, vor deren

Schlitzmündung (Brennerschlitz) ein Drahtgewebe s

liegt. Die Stärke der Gasansaugung, also auch die der Flamme, hängt von der Stellung

des Schnabels vom Rohre

L in dem vom Rohre G

ab und diese Stellung kann durch die das Rohr L

stützenden Schrauben d geregelt werden.

F. Gebauer und Ed. Tummer

in Charlottenburg (* D. R. P. Kl. 26 Nr. 37905 vom 10. März 1886) benutzen zur

innigen Gas- und Luftmischung einen gleichzeitig als Schleudergebläse und Rührwerk dienenden Hohlkörper. In dem geschnabelten

Rohre L (Fig. 11 und 12 Taf. 31),

dessen Brennerschlitz in der Weite durch stellbare Stahlschienen n zu verändern ist und in welches Preſsluft durch die

angeschlossene Blechmulde M eingeleitet wird, ist in

Stopfbüchsen drehbar ein Hohlkörper K angeordnet.

Derselbe wird auf der einen Seite durch die Riemenscheibe R angetrieben und erhält auf der anderen Seite Gas zugeleitet; letzteres

kann nur durch kleine Löcher in dem centralen Doppelrohre r in den Hohlkörper K übertreten und wird aus

demselben durch kleine Oeffnungen o fein vertheilt

ausgeschleudert. Durch die Flügelform des Hohlkörpers K

wirkt derselbe als Rührer, wodurch die innige Mischung von Gas und Luft erhöht

wird.

Zum Sengen von Geweben wollen W. Banks und S. Brierley in Bolton (* D. R. P. Nr. 38226 vom 19.

Juni 1886) einen durch den elektrischen Strom glühend

gemachten Platindraht benutzen. Dieser Draht oder auch ein Band b (Fig. 8 Taf. 31) wird auf

einer nichtleitenden Unterlage u aus feuerfestem Thon

o. dgl. befestigt und diese Unterlage an einem drehbaren, in den Lagern l (Fig. 7) des

Maschinengestelles ruhenden Träger T befestigt. Der

elektrische Strom wird dem Bande b durch die isolirt an

dem Träger T befestigten Klemmen k1 und k2 zugeleitet. An die

eine Klemme k1 ist der

Leitungsdraht d1

unmittelbar angeschlossen, während der andere Leitungsdraht d2 an den isolirt am Träger T befestigen Arm A geführt

ist; letzterer ist mit der Klemme k2 gelenkig verbunden und dadurch wird dem glühenden

Bande die Ausdehnung ohne Unterbrechung der Stromzuleitung gestattet. Der Träger T wird, um dem zu sengenden Gewebe eine wechselnde

glühende Bandfläche darzubieten, in Schwingungen versetzt.

Das zu sengende Gewebe wird über die Stäbe t, von

welchen der obere zur An- und Abstellung des Gewebes an das glühende Band dient, zu

letzterem geführt, dann zur Ablöschung durch einen Wassertrog W und zum darauf erfolgenden Auspressen durch ein

Walzenpaar geleitet.

Tafeln