| Titel: | William Thomson's Apparat zum Messen von Seetiefen. |

| Fundstelle: | Band 263, Jahrgang 1887, S. 511 |

| Download: | XML |

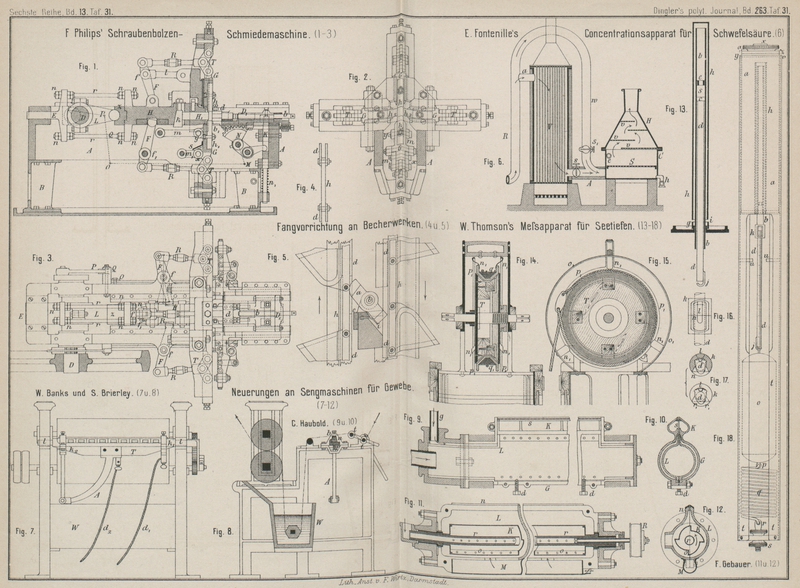

William Thomson's Apparat zum Messen von

Seetiefen.

Mit Abbildungen auf Tafel

31.

Thomson's Apparat zum Messen von Seetiefen.

Sir William Thomson in Glasgow (* D. R. P. Kl. 42 Nr.

37879 vom 2. Mai 1886) hat einen Apparat zum Messen von Seetiefen angegeben, bei

welchem die von einer Sonde durchlaufene Seetiefe

aufgezeichnet wird und zwar durch die Verstellung, welche ein in der Sonde

dicht verschiebbarer Kolben durch den mit der durchmessenen Tiefe wechselnden

Wasserdruck erfährt. Dieser Wasserdruck wird von einer Gegenfeder aufgenommen und

ein auf der Kolbenstange sich verschiebender und durch Reibung auf derselben nach

dem Aufstoſsen der Sonde festgehaltener Zeiger gibt dann die von derselben

durchsunkene Tiefe an (vgl. auch Rousset 1881 239 * 457). In der Sonde ist ein Schwimmer angeordnet,

welcher das Gewicht des Kolbens sammt dem halben Gewichte der Gegenfeder ausgleicht.

Die Sonde wird an einem 300 Faden (550m) langen

Stahldrahte angehängt, der auf einer Bremstrommel aufgerollt ist. Damit beim

Abziehen des Drahtes von derselben die Drahtwindungen nicht über die Trommelränder

springen, ist eine Schutzvorrichtung angebracht. Um den beim Aufsetzen der Sonde auf

dem Grunde auf den Zeiger des Kolbens erfolgenden Stoſs abzuhalten, wird in die

Sonde noch eine sich mit Wasser füllende enge Hülse eingesteckt, welche durch eine

Feder an dem Deckel der Sonde angehängt ist.

Die in der Sonde untergebrachte eigentliche Meſsvorrichtung

besteht, wie aus Fig. 18 Taf. 31 zu entnehmen ist, aus einem metallenen, geschlossenen

Hohlcylinder a und einer in diesem angeordneten Röhre

b, welche wenig aus a

vortritt und den Meſskolben frei gleitend aufnimmt. Nach Fig. 13 besteht der

Meſskolben aus einem mittels der Schraube e und der

Hülse s an der Stange d

befestigten Lederringe c. Die Röhre b ist an der Bodenkappe des äuſseren Hohlkörpers a angelöthet und diese Kappe trägt einen niedrigen Ring

g, auf welchen eine die Röhre b umschlieſsende Hülse h

aufgeschraubt ist. Diese Hülse h ist unten mit

Oeffnungen i versehen, durch welche etwa durch den

Kolben c gedrungenes Wasser nach a abflieſsen kann. Die Kolbenstange d trägt eine gleichtheilige Skala und auf derselben ist

der Anzeiger verschiebbar, welcher nach Fig. 13, 16 und 17 aus einem gegen den

Cylinder b anliegenden Ringe k aus Vulkanit besteht. Dieser Ring klemmt sich mittels einer Feder l so stark gegen die Kolbenstange d an, daſs er durch Reibung in jeder Lage feststeht,

während er sich mit vier Füſschen r1 gegen die Vorderseite der Stange d stemmt, um diese Reibung möglichst gering zu

gestalten. Der Ring k ist auf einem Theile seiner Länge

ausgeschnitten, so daſs er die Skala sehen und ein über diesen Ausschnitt gespannter

feiner Draht n den entsprechenden Theilstrich genau

ablesen läſst. Am unteren Ende trägt die Kolbenstange d

einen Haken j zum Anhängen des Schwimmers o, welcher wieder am unteren Ende mittels der Oese p in die Schraubenfeder q

eingehakt ist. Letztere ist durch das Auge r der

Regulirschraube s mit der Gestellröhre t verbunden. An dieser sind bei u Anschläge befestigt, gegen welche sich der Schwimmer anlegt, sobald die

Sonde ihre gröſste Tiefe erreicht hat, d.h. diejenige Tiefe, welche sie noch

anzuzeigen vermag. Am oberen Ende ist der Hohlkörper a

mit einer Platte v verschlossen und diese mit Löchern

zum Ausgieſsen des durch den Kolben c gedrungenen

Wassers versehen. Beim Gebrauche der Sonde werden diese Oeffnungen mittels der über

die Schraube x geschobenen Lederscheibe y und Metallscheibe z und

der Mutter a1

zugedichtet.

Zum Gebrauche wird die Sonde in eine im eigentlichen Senker

elastisch zu befestigende Hülse eingesetzt. Am oberen Ende trägt diese Hülse einen

beweglichen Bügel, welchen man beim Einsetzen des Instrumentes zurücklegt, und wird

mit diesem in eine am Deckel der eigentlichen, am Stahldrahte hängenden Senkerhülse

angebrachten Schraubenfeder eingehakt. Der Deckel wird durch Bajonnetverschluſs auf

der Senkerhülse befestigt; die untere Oeffnung derselben ist durch eine Bleifüllung

abgeschlossen. In eine Aussparung der letzteren wird beim Sondiren ein Stück Talg

eingedrückt, um gleichzeitig Grundproben mit heraufholen zu können. Oberhalb der

Bleifüllung vermitteln Löcher den Zutritt des Wassers in die Senkerhülse und zu der

darin hängenden Sonde; diese Löcher werden zum Abhalten von Sand mit Zeug

überspannt. Der Senker wird am oberen Ende mittels Bügel an den auf der Trommel T (Fig. 14 und 15 Taf. 31)

aufgerollten Stahldraht q1 angehängt. Um das Ueberspringen desselben über die Flanschen der Trommel

zu verhindern, wird diese mit einem cylindrischen Gehäuse o1 umgeben, von welchem aus Federn n1 sich gegen die

Innenseite der Flanschen p1 legen und dem Drahte beim Schlaffwerden schiefe Ebenen darbieten, welche

immer dahin streben, den Draht in die Kehle der Trommel zurückzuführen.

Tafeln