| Titel: | Verfahren und Apparat zum Niederschlagen von Flugstaub im Hüttenrauch; von C. A. Hering in Freiberg. |

| Autor: | C. A. Hering |

| Fundstelle: | Band 263, Jahrgang 1887, S. 514 |

| Download: | XML |

Verfahren und Apparat zum Niederschlagen von

Flugstaub im Hüttenrauch; von C. A. Hering in Freiberg.

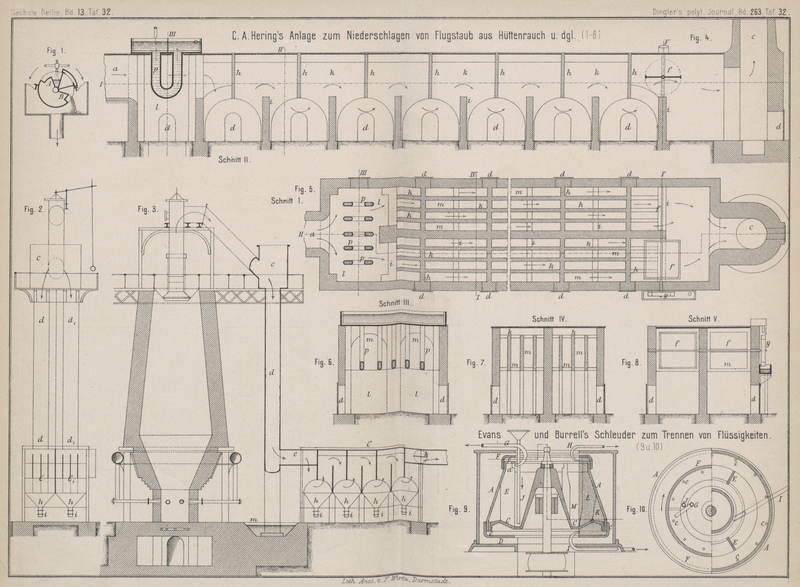

Mit Abbildungen auf Tafel

32.

Hering's Apparat zum Niederschlagen von Flugstaub.

Erfahrungsgemäſs wird eine gute Verdichtung von Flugstaub und metallischem Rauch

erzielt: 1) durch entsprechende Abkühlung der damit beladenen Gase, 2) durch

möglichst groſse Flächenberührung, 3) durch öfteren und plötzlichen Wechsel in der

Geschwindigkeit der Gase und 4) durch scharfe Brechungen in der Zugrichtung.

Von diesen Erfahrungen geleitet, war ich seither bemüht, einen Verdichtungsapparat

ausfindig zu machen, der in dieser Hinsicht allen Anforderungen entspräche und dabei

frei von den vielen Fehlern sei. welche den meisten bestehenden Anlagen zum

Auffangen des Flugstaubes anhaften. Ich will nicht behaupten, daſs ich das Ziel

durch meine neue Construction (vgl. * D. R. P. Kl. 40 Nr. 38775 vom 14. Mai 1886)

voll erreicht habe: indessen glaube ich, daſs durch richtiges Anpassen meiner

Neuerung für jeden gegebenen Fall eine Verdichtung von Flugstaub und Hüttenrauch

erreicht wird, wie sie bisher durch keinen anderen Apparat möglich war.

Meine Verdichtungseinrichtung (Fig. 1 bis 8 Taf. 32) besteht aus

einer Kammer mit zwei oder mehreren Parallelkanälen von verhältniſsmäſsig geringer

lichter Weite gegenüber einer bedeutenderen Höhe, mit auf- und niedersteigenden

Querwänden, sowie auf Bogen oder Trägern ruhenden, also nur oben im Wege des

Gasstromes befindlichen Längszungen. Diese Parallelkanäle sind am Anfange oder Ende

durch Drosselklappen (oder Ventile u. dgl.) verschlieſsbar, welche derart unter sich

verbunden sind, daſs ein einfacher Mechanismus in regelmäſsigen Zeiträumen durch ein

und dieselbe Bewegung die Klappe des einen Kanales schlieſst und die des anderen

Kanales öffnet und so immer wechselweise. Die mit Flugstaub, Metalloxyden,

Schwefelmetallen, Ruſs o. dgl. beladenen Gase, welche von diesen festen Stoffen

gereinigt werden sollen, werden durch den Kanal a (Fig. 4 und 5) in den

Vorraum oder die

Kühlkammer l, in welche die mit Wasser gefüllten

Rohrschenkel p ragen, und von hier aus wechselweise

einmal links, einmal rechts in die Parallelkanäle m

geführt, von wo sie schlieſslich zur Esse c abgesaugt

werden, wenn sie nicht sonst noch zu anderen Zwecken dienen, wie zur Verwerthung der

Schwefligsäure oder wie bei Gichtgasen zu Heizungen u.s.f.

In Folge der wechselweise auf- und niedersteigenden Querwände i und h ist der Gasstrom gezwungen, in einer

Schlangenlinie durch den Apparat zu gehen. Bei jedem Niedergange kommt der Gasstrom

mit der in den einzelnen Abtheilungen unten befindlichen ruhenden Gasschicht in

Reibung, so daſs die tiefer schwebenden festen Theilchen leicht zum Niederfallen

veranlaſst werden. Es ist auch ersichtlich, daſs der hier einmal abgelagerte

Flugstaub unmöglich wieder aufgewirbelt werden kann, weil er hier auſserhalb jeder

Gasbewegung sich befindet. Da der obere Theil des Kanales durch lothrechte

Längszungen getheilt und verengt ist, so werden die Gase oben gröſsere Reibung

erleiden und dabei eine gröſsere Geschwindigkeit haben als unten, so daſs die oben

verdichteten festen Theilchen vom abwärts gehenden Gasstrome nach unten in die

ruhende Gasschicht gestoſsen werden. Hierdurch und besonders durch den öfteren

Geschwindigkeitswechsel des Gasstromes wird das Niederfallen der mitgerissenen

festen Theilchen sehr begünstigt. Trotzdem werden immer noch leichtflockige Stoffe

und fein vertheilte Metalloxyde u. dgl. aus der stärkeren Zugrichtung nicht zum

Niederfallen gebracht werden. Um dies nun zu veranlassen, soll der in den einen

Kanal eingesaugte Gasstrom durch Schlieſsen der Klappe f eine Zeit lang seine Bewegung einstellen, während dabei der ohne

Unterbrechung von den Oefen kommende Gasstrom in den zweiten Parallelkanal geführt

wird, so daſs nunmehr der letzte Rest der in den Gasen vorhandenen verdichtbaren

Stoffe sich im ersten Kanäle absetzen muſs.

Bei zwei Parallelkanälen würde die Klappe f des einen

Kanales so lange geschlossen bleiben, als der Gasstrom Zeit erfordert, um in dem

anderen Kanale vom Eintritte bis zur Klappe (Austritt) zu gelangen. Alle von den

Oefen kommenden, mit Flugstaub beladenen Gase werden also innerhalb der Kammer

einmal eine Zeit lang in ihrer Bewegung aufgehalten und zu vollständiger Ruhe

gebracht, ohne daſs hierdurch der Zug der Oefen u.s.w. eine Benachtheiligung

erleidet, da ja stets einer der Kanäle offen, also der Zug nie gesperrt ist. Wenn

die Klappe f eines Kanales geöffnet wird, zieht der

gereinigte Gasstrom durch die Klappenöffnung ab und saugt dabei gleichzeitig einen

neuen zu reinigenden Gasstromtheil nach sich, bis dieser den Kanal bis zur Klappe

füllt, worauf sich diese Klappe wieder schlieſst. Es erfolgt also diese Gasreinigung

so zu sagen stückweise. Selbstverständlich müssen für jeden gegebenen Fall je nach

der durchzuführenden Gasmenge die Abmessungen der Kanäle m genau festgestellt werden. Je mehr diese bestimmten Kanalabmessungen

überschritten werden, um so sicherer wird man eine vollständige Ausfällung des

Flugstaubes bewirken.

Ein gemauerter Apparat wird oben am besten mit eisernen Platten abgedeckt, welche

gleichzeitig zur Verankerung benutzt werden können. In denselben sind Räumlöcher

angebracht, um den Flugstaub von den Wänden abkehren zu können. Unten ist jede

Abtheilung des Apparates durch eine eiserne Thür d

zugängig, so daſs man erforderlichen Falles auch während des Betriebes den Flugstaub

zum gröſsten Theil ausräumen kann.

Da, wo eine Wasserleitung zur Verfügung steht, kann man zum Stellen der Klappen die in Fig. 1 Taf. 32

veranschaulichte Einrichtung (vgl. y in Fig. 5 und 8) benutzen, welche auf

dem Prinzipe des Schaukeltroges beruht. Das Wasser gelangt zuerst in den hohen

Winkel A und es erfolgt beim Ueberlaufen des Wassers

plötzlich das Umkippen um 90°, so daſs dann der Winkel B unter den eintretenden Wasserstrahl gelangt, worauf das Umkippen nach

der anderen Seite hin stattfindet u.s.f. Durch mehr oder weniger starkes Zuströmen

des Wassers kann man die Umstellung der Klappen für ganz beliebige Zeiträume regeln.

Selbstverständlich kann man da, wo Wasser nicht zur Verfügung steht, Feder- oder

Gewichtsapparate u. dgl. zum selbstthätigen Stellen der Klappen verwenden.

Die beschriebene Flugstaubkammer mit wechselweise absperrbaren Parallelkanälen läſst

sich nicht allein für metallurgische Zwecke benutzen,

sondern auch für Feuergase und andere technische

Anlagen, wobei es sich darum handelt, feste Theile aus einem Gas- oder Luftstrome

auszuscheiden; die Einrichtung wird beispielsweise auch bei der trockenen Aufbereitung von Erzen, Kohlen u.a.

Verwendung finden können. Die Construction wird sonach für die einzelnen gegebenen

Fälle verschiedenartig auszuführen sein.

Eine solche besondere Einrichtung ist die eines Gichtgasreinigers, wie sie in Fig. 2 und 3 Taf. 32 dargestellt ist

und vielleicht ganz zweckentsprechend sein dürfte. Es werden hier die Gichtgase

zunächst in einen gröſseren Kasten c geleitet, welcher

in Höhe der Gicht aufgestellt ist. Dieser Kasten c

sitzt als Kopf auf den beiden abwärts führenden Rauchschächten oder den Röhren d, d1, welche unten am

Fuſse mit einem Wasserkasten m umgeben sind, wenn zur

Kühlung der Gase und Condensation des Wasserdampfes in d,

d1 ein Wasserregen herabfällt. In

entsprechender Höhe gehen von den senkrechten Schächten d,

d1 aus wagerechte Ableitungen e, e1 ab, welche die

Gase in die eigentlichen durch die Klappen k, k1 verschlieſsbaren Verdichtungskanäle C, C1 abführen. Hinter

diesen Klappen sind die Ableitungsrohre angebracht, welche die gereinigten Gase zu

den Verwendungsorten führen. Die Kanäle C, C1 besitzen unten Trichter h mit Ablaſsrohren i, aus denen man den

abgelagerten Staub jederzeit ohne Gefahr abziehen kann.

Um ein Beispiel anzuführen, nehme ich an, ein Eisenhochofen liefere in der Secunde 6cbm Gase. Wenn nun der Gasweg von e bis k einschlieſslich der Schlangenlinie im Kanäle C bezieh. C1 60m und der

kleinste Durchgangsquerschnitt 3qm beträgt, oder

aber wenn jeder Parallelkanal 180cbm freien Raum

besitzt, so wird die Ruhepause der Gase in dem einen Kanäle C (gleich der Durchgangszeit der Gase in dem anderen Kanäle) 30 Secunden

dauern, während welcher wohl alle festen Stoffe ausfallen dürften. Je

leichtflockiger und feiner vertheilt die festen Stoffe im Gase sind, desto gröſser

muſs der Gasweg und die Ruhepause sein.

Bei Metallhütten entspricht eine secundliche Rauchmenge von 6cbm schon einer ziemlich bedeutenden Anlage, da

hier durchschnittlich ein Ofen selten mehr als 25cbm Rauch in der Minute liefert, also 360cbm Rauch in der Minute von etwa 14 Oefen herrühren würden. Es würde

hiernach die Rauchverdichtung unter der Voraussetzung, daſs man den Rauch

entsprechend gekühlt hat (in einer Weise, wie z.B. aus Fig. 4 bei p ersichtlich) eine verhältniſsmäſsig sehr gedrungene

Anlage erfordern, die jedenfalls gegenüber den jetzt üblichen weitläufigen

Flugstaubkammern, wo nur nach Tausenden von Cubikmeter gerechnet wird, nicht den

zehnten Theil von deren Anlagekosten beansprucht.

Ich glaube annehmen zu dürfen, daſs mein Verdichtungsverfahren nicht nur das bis

jetzt vollkommenste, sondern auch das billigste in Anlage und Unterhaltung zu werden

verspricht.

Da bei sehr heiſsen Gasen eine starke Abkühlung

unbedingt nothwendig ist, wenn eine gute Verdichtung des Flugstaubes und

Metallrauches erfolgen soll, so muſs eine solche vorgenommen werden, bevor die Gase

in die Parallelkanäle treten. Man kann diese Abkühlung erreichen durch eine

vorgesetzte Kühlkammer, wie die Hagen'sche oder wie ich

in Fig. 4

angegeben habe, oder auch wie bei dem Gichtgasreiniger, indem man in den

Rauchschächten d, d1

(Fig. 2

und 3) einen

Wasserregen herabfallen läſst. Da, wo Wasser zur Kühlung fehlt, muſs wenigstens eine

Luftkühlung stattfinden, z.B. in einer Weise, wie bei der Zinkweiſs-Fabrik zu

Bergen, indem man den Rauch durch hohe ∩-Rohre führt.

Das Material, aus welchem man die Apparate errichtet,

ist sehr vorsichtig zu wählen. Hat man es mit heiſsen und

sauren Gasen zu thun, so empfiehlt sich nur Blei mit Wasserkühlung als sicher haltbar. Eisen läſst sich nur anwenden, wenn die Gase weder feucht, noch sauer

sind. Bei wenig sauren Gasen, wie denen der Bleihütten, bietet wohl auch

gewöhnliches Ziegelmauerwerk genügenden Halt; jedoch

ist es anzuempfehlen, auch hier kalkiges Material möglichst zu vermeiden und scharf

gebrannte Ziegel (mit Theer getränkt und mit Theermörtel gemauert) zu verwenden.

Zur Prüfung, in wie weit ich durch meine neue Construction den Eingangs gestellten

Haupterfordernissen für eine gute Verdichtung von Flugstaub und metallischem

Hauche entsprochen habe, sei Folgendes hervorgehoben: 1) Die Abkühlung der Gase hat

man wenigstens da, wo Wasser zur Verfügung steht, vollständig in der Gewalt;

anderenfalls kann die oben erwähnte Luftkühlung angebracht werden, so daſs auch hier

eine gedrängte Anlage wirksamer ist als lange, in Errichtung und Unterhalt theuere

Kühlkanäle. 2) Eine vermehrte Flächenberührung ist durch die vielen Querwände i und h und die

Längszungen k geboten. 3) Ein Geschwindigkeitswechsel

wird bei dem Auf- und Niedergange des Gasstromes in jeder einzelnen Abtheilung

bewirkt, wobei auch 4) gleichzeitig eine scharfe Brechung der Zugrichtung

erfolgt.

Die Hauptsache meiner Neuerung ist aber, daſs die gesammte zu reinigende Gasmenge

stückweise hinter einander durch die wechselweise Führung in parallelen Kanälen eine

Zeit lang in vollständige Ruhe versetzt wird, so daſs die Ablagerung aller festen,

überhaupt aus den Gasen ausscheidbaren Stoffe erfolgen muſs. Es dürfte also wohl

durch richtige Anpassung meines Apparates das Möglichste für Ausscheidung fester

Stoffe aus den damit beladenen Gasen zu erreichen sein.

Freiberg in Sachsen, Februar 1887.

Tafeln