| Titel: | Qurin's Dampfmaschine mit hin und her gehendem Cylinder. |

| Fundstelle: | Band 263, Jahrgang 1887, S. 555 |

| Download: | XML |

Qurin's Dampfmaschine mit hin und her gehendem

Cylinder.

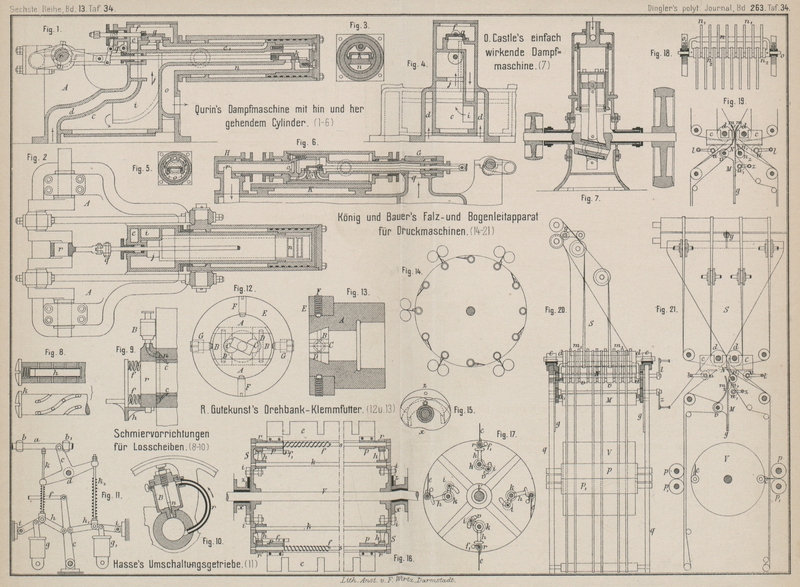

Mit Abbildungen auf Tafel

34.

Qurin's Dampfmaschine mit hin und her gehendem

Cylinder.

Jene Anordnung der Dampfmaschine, wobei der Kolben feststeht und der Cylinder sich

hin und her bewegt (vgl. F. Voigt bezieh. Lappe 1882 243 * 269), hat

bis jetzt nur sehr vereinzelte Ausführungen gefunden, welche wohl schon wieder der

Vergessenheit anheim gefallen sind. Diese Erscheinung ist hinreichend in dem

Umstände begründet, daſs die fraglichen Dampfmaschinen, abgesehen etwa von der

Möglichkeit eines sehr gedrungenen Baues, den üblichen Kolbenmaschinen gegenüber

keinerlei Vorzüge besitzen, wohl aber sehr erhebliche grundsätzliche Nachtheile. Zu

diesen gehört in erster Linie die groſse Masse der hin und her gehenden Theile,

welche selbst bei möglichster Ausgleichung durch Gegengewichte am Schwungrade einer

raschen Bewegung sehr ungünstig ist, sowie die schwer zugängliche Lage der

Dampfvertheilungsorgane, wodurch die Beaufsichtigung und Regulirung der letzteren

sehr erschwert wird, abgesehen von mancherlei anderen weniger bedeutenden

Nachtheilen, wie vergröſserte Reibung, Schwierigkeit bezieh. Unmöglichkeit,

Präcisionssteuerungen zu verwenden u.s.w.

Von diesen grundsätzlichen Fehlern ist natürlich auch die neue Maschine von Ig. Qurin in Düsseldorf (* D. R. P. Kl. 14 Nr. 36612

vom 17. Januar 1886) nicht frei, so sorgfältig dieselbe auch in Bezug auf mancherlei

Einzelheiten durchgearbeitet erscheint. Fig. 1 bis 4 Taf. 34 zeigen eine der

von Qurin getroffenen liegenden Anordnungen solcher

Dampfmaschinen. Mit dem Ständer A, in welchem die

dreifach gekröpfte Kurbelwelle gelagert ist, hängt die wagerechte Kolbenstange

zusammen, in deren Innerem sich die gesammten Dampfkanäle angeordnet finden. Die

Anordnung entspricht dabei insofern der Compoundmaschine, als das Ausschieben des Cylinders

durch die Expansion desselben Dampfes bewirkt wird, welcher vorher unter

Hochdruckspannung den Cylinder eingeschoben hat.

Der Ständer A ist hohl gegossen; der Kesseldampf tritt

zunächst in den Kanal d ein, welcher den inneren

Hohlraum c mantelartig von drei Seiten umgibt.In der Patentschrift ist dieser Raum c als

„Receiver“ bezeichnet; seine Thätigkeit deckt sich aber nicht mit

der des bei Compoundmaschinen mit rechtwinkelig stehenden Kurbeln

angewendeten Zwischenbehälters, sondern erscheint als ein einfacher

Wärmapparat für den abströmenden Hochdruckdampf. Aus dem Kanäle

d gelangt der Dampf durch den lothrecht

emporsteigenden Kanal e in den ersten Schieberkasten

f, aus welchem der Schieber g den Dampf während einer entsprechenden Zeit durch den Kanal e1 in den ringförmigen

Raum zwischen Kolbenstange und Cylinder einströmen läſst, so daſs der Dampf die

Verschiebung des Cylinders nach links bewirken kann. Der Cylinder selbst ist, wie

Fig. 1 und

2 deutlich

zeigen, durch eine Stopfbüchse an der Kolbenstange sowie durch den langen, an die

letztere angeschraubten Kolben in seiner eigenen Bohrung geführt. Bei der

Rückbewegung des Cylinders strömt der Dampf aus dem äuſseren ringförmigen Raume

unter der Höhlung des Schiebers durch den Kanal i in

den Raum c (Fig. 1 und 4), woselbst er sich durch

den Einfluſs des umgebenden Dampfmantels d wieder

erwärmt; damit dies möglichst vollkommen geschehe, ist der Kanal i bogenförmig bis in den hinteren (linken) Theil des

Behälters c geführt. Von hier aus geht der Dampf durch

die Oeffnung j und den centralen Kanal der Kolbenstange

nach dem innerhalb des Kolbens befindlichen Schieber k,

durch welchen der Dampf nunmehr in den Raum hinter dem Kolben gelangt und den

Cylinder ausschiebt. Beim Rückgange des letzteren endlich entweicht der Dampf,

nachdem er sich beträchtlich ausgedehnt hat, unter der Schieberhöhlung weg durch den

Kanal n und die Oeffnung o. Fig.

3 zeigt einen Querschnitt durch den Schieber k und die Kolbenstange, aus welchem sich die Anordnung der Kanäle deutlich

ersehen läſst. Der Querschnitt des Raumes hinter dem Kolben ist etwa dreimal so

groſs als der ringförmige Raum um die Kolbenstange.

Die Bewegung der Schieber erfolgt von der Wellenkröpfung r aus, indem

die hier angelenkte Excenterstange einestheils mit dem Schieber k im Inneren des Kolbens unmittelbar verbunden ist,

andererseits aber auch noch einen doppelarmigen Hebel q

in Bewegung setzt, an welchen die Stange des Schiebers g angeschlossen ist, welcher solchergestalt die erforderliche genau der

des Schiebers k entgegengesetzte Bewegung erhält. Der

Cylinder ist mit zwei Schildzapfen versehen, von welchen aus zwei Lenkstangen nach

den beiden Kröpfungen der Kurbelwelle gehen.

Wesentlich einfacher gestaltet sich natürlich die Maschine, wenn dieselbe nur einfach wirkend angeordnet wird. Es verschwindet

alsdann der erste Schieberkasten f und ebenso die

zusammengesetzte Hebelvorrichtung zur Bewegung des Schiebers g; weitere Vereinfachungen sind noch durch Anordnung der Kurbelwelle zur

Rechten des Cylinders möglich, indem dann die doppelte Kröpfung entbehrlich und ein

gewöhnliches Excenter zur Bewegung der Steuerung verwendbar wird.

Fig. 5 und

6

veranschaulichen eine Maschine, welche in gewöhnlicher Weise mit gleichem

Dampfdrucke auf beiden Seiten (also doppelt wirkend)

betrieben werden soll. Bei dieser ist die hohle Kolbenstange auch nach der anderen

Seite verlängert, so daſs man auf beiden Seiten gleiche Kolbenfläche erhält. Dabei

erfolgt der Zutritt des Dampfes in den Schieberkasten durch die rechtsseitige Stange

mittels der Oeffnung q, während der Austritt links

durch die Oeffnung r stattfindet. Aus Fig. 5, dem Querschnitte

durch die Mitte des Kolbens, und aus Fig. 6 ist deutlich

ersichtlich, wie der Austrittskanal o unter dem

Schieber sich seitlich in zwei Oeffnungen o1 fortsetzt, welche dann bei o2 (Fig. 6) in die linke

Kolbenstange münden. Der Kolben selbst besteht aus zwei mit je einer Kolbenstange

zusammengegossenen, durch Schrauben verbundenen Hälften, um so den Schieberspiegel

zugänglich zu machen. Bei G ist die Kolbenstange am

Gestelle befestigt, bei H aber wird sie nur durch eine

Stopfbüchse umschlossen, so daſs der Ausdehnung derselben in der Wärme kein

Hinderniſs entgegensteht. Bemerkenswerth ist noch die Unterstützung des Cylinders

durch eine über seine ganze Länge gehende Gleitbahn K,

wodurch jedenfalls eine bedeutende Schonung der Stopfbüchsen eintritt. Die Anordnung

der Kurbeln und der Steuerung unterscheidet sich, abgesehen davon, daſs nur ein Schieber zu bewegen ist, nicht wesentlich von jener

in Fig. 1 und

2.

Tafeln