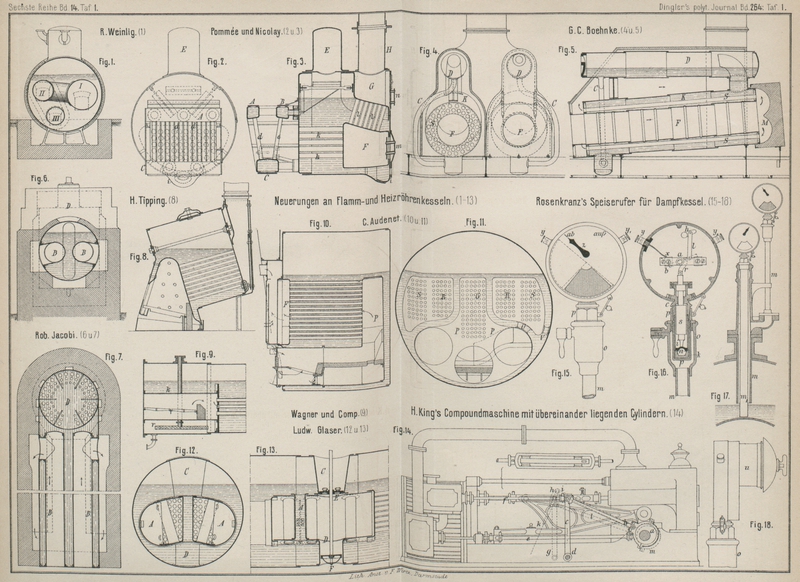

| Titel: | Rosenkranz's Speiserufer mit leicht schmelzbarer Scheibe für Dampfkessel. |

| Fundstelle: | Band 264, Jahrgang 1887, S. 12 |

| Download: | XML |

Rosenkranz's Speiserufer mit leicht schmelzbarer

Scheibe für Dampfkessel.

Mit Abbildungen auf Tafel

1.

Rosenkranz's Speiserufer für Dampfkessel.

Die sogen. Speiserufer oder Warnapparate für Dampfkessel, welche bei Eintritt von

Wassermangel hörbare Zeichen vermitteln, lassen sich in drei Gruppen eintheilen, je

nachdem zur Inbetriebsetzung der für die Abgabe der Ruſsignale benutzten Dampfpfeife

oder des Läutewerkes ein Schwimmer, die wechselnde Ausdehnung und Zusammenziehung eines Rohres

oder leicht schmelzbare Pfropfen benutzt werden. Gegen

die Speiserufer der ersten Art (vgl. 1882 243 * 9) kann

geltend gemacht werden, daſs deren sichere Wirkung zumeist von der schwer zu

erzielenden guten Führung des Schwimmers abhängt und bei den Apparaten mit

Ausdehnungsrohren (vgl. Wilson-Fletcher u.a. 1886 262 * 209) ist die Einstellung fast ebenso schwierig wie

unsicher. Bei den Speiserufern mit leicht schmelzbaren Metallpfropfen (vgl. Schwartzkopff 1882 243 * 41.

244 439) wird gewöhnlich ein langes senkrechtes Rohr

benutzt, welches

innerhalb des Kessels mit dem unteren Ende bis zum Spiegel des niedrigsten

Wasserstandes reicht und an dessen oberem Ende der Metallpfropfen sich befindet, um

wie bei der Black'schen Einrichtung den Zutritt einer

Dampfpfeife abzusperren, oder wie bei Schwartzkopff

durch sein Schmelzen den Schluſs eines elektrischen Stromes zu vermitteln, durch

welchen dann ein Läutewerk ausgelöst wird. Das senkrechte Rohr wird durch den

Dampfdruck bei einem Wasserstande, bei welchem das untere Rohrende noch in das

Wasser taucht, mit diesem gefüllt erhalten. Durch die freie Lage dieses Rohres

oberhalb des Kessels kühlt sich das Wasser in demselben ab und der leicht

schmelzbare Pfropfen wird kühl erhalten. Sinkt aber der Wasserstand im Kessel so

weit, bis das untere Rohrende vom Wasser frei wird, so entleert sich das Rohr und

kann der Dampf in dasselbe eintreten, welcher dann den Verschluſs- oder

Leitungspfropfen zum Schmelzen bringt.

Für die Speiserufer der dritten Gruppe, den Apparaten mit

sogen. schmelzbaren Sicherheitspfropfen, entwickelt E. Rosenkranz in Hannover in der Zeitschrift des

Vereins deutscher Ingenieure, 1886 * S. 940 die Bedingungen für eine

sichere Thätigkeit und bequeme Instandhaltung; dieselben bestehen namentlich in

einer Bloſslegung des Pfropfens, so daſs derselbe nicht unmittelbar von dem Wasser

oder Dampf bespült, sondern nur durch Uebertragung der Dampfwärme seitens sich

berührender Metalle zum Schmelzen gebracht werden kann und folglich bei

Vorhandensein eines leicht lösbaren Verschlusses das Einsetzen eines neuen Pfropfens

an Stelle des geschmolzenen während des Kesselbetriebes, ohne das Standrohr des

Apparates abzusperren, leicht vorzunehmen sei. Weiter hegt Rosenkranz Bedenken gegen die Benutzung elektrischer Ströme zur

Zeichengebung, wobei allerdings die Möglichkeit besteht, die Zeichen auf gröſsere

Entfernungen zu übertragen, andererseits aber Zufälligkeiten eine Störung der

elektrischen Leitung und Batterien herbeiführen können.

Von diesen Anschauungen ausgehend, hat Rosenkranz (* D.

R. P. Kl. 13 Nr. 33228 vom 14. Januar 1885) einen Speiserufer für Dampfkessel

construirt, welcher von der Firma Dreyer, Rosenkranz und

Droop in Hannover ausgeführt wird und ein sichtbares wie hörbares Zeichen für niedrigsten Wasserstand, gänzlichen

Wassermangel und höchsten Dampfdruck ohne Benutzung elektrischer Ströme

gibt. Die Wirkung des in Fig. 15 bis 18 Taf. 1

dargestellten Apparates beruht darauf, daſs nach Fig. 16 eine Scheibe n aus einer leichtflüssigen, bei etwa 70° schmelzenden

Legirung bei ihrem Weichwerden und Schmelzen von der Spitze des aufruhenden

Gewichtes s durchbrochen wird. Die dabei erfolgende

Senkung des Gewichtes vermittelt durch eine einfache Hebelverbindung r, b eine Vierteldrehung der Achse a, auf welcher eine halbe Kreisscheibe sitzt, die zur

Hälfte weiſs, zur Hälfte schwarz angestrichen ist. Durch die Drehung der

zweifarbigen Scheibe gelangt der schwarze Theil vor den Ausschnitt der Deckplatte des

Gehäuses; gleichzeitig wird bei der Drehung des Hebels b durch die Lenkstange l und den Hebel h das Läutewerk n

ausgelöst, welches nun 5 Minuten lang ertönt. Sollen die Signale auf entfernte

Stellen übertragen werden, so kann bei x der Schluſs

eines elektrischen Stromes erfolgen, wenn bei y und y1 die nöthigen

Leitungsdrähte einer Batterie angeschlossen werden. Das Zeigergehäuse sitzt an dem

Kegel c, in welchem das Rohr i eingeschraubt ist, das in seiner unteren Kopfschraube k die leicht schmelzbare Scheibe n aufnimmt. Die drei Theile c,

i und k bilden zusammen ein Stück, welches

ohne jede Betriebsstörung des Apparates aus dem im Aufsatzrohre o mit inniger Berührung eingelötheten oder

verschraubten messingenen Sackrohre p leicht

herausgezogen werden kann, wenn eine neue Scheibe n

einzusetzen ist. Das Aufsatzrohr o sitzt auf einem

700mm langen, auf die eingangs beschriebene

Weise in das Kesselinnere reichenden Rohre m und ist

noch mit einer durch Schraubenhülse verschlieſsbaren Bohrung versehen, welche dazu

dient, das Rohr m zur vollen Ausfüllung mit Wasser zu

entlüften.

Ob das Läutewerk u aufgezogen ist, gibt ein Zeiger z an der Deckplatte des Gehäuses an, welcher

entsprechend auf den Zeichen „Ab“ oder „Auf“ zu stehen kommt.

In Fig. 17

Taf. 1 ist die Anordnung des Apparates auf Dampfkesseln veranschaulicht, wenn auſser

dem Eintritte des niedrigsten Wasserstandes noch der gänzliche Wassermangel oder der

höchste zulässige Dampfdruck angezeigt werden soll. Es sind dem entsprechend zwei

oder drei Zeigerwerke mit zugehörigen Standrohren zu benutzen; so zeigt Fig. 17 bei

m das Standrohr für den niedrigsten Wasserstand und

bei m1 das in demselben

steckende Rohr für das Anzeigen eines Wasserstandes, bei welchem das Flammrohr des

Dampfkessels kaum mehr vollkommen von Wasser bespült wird. Für das Anzeigen der

höchsten Dampfspannung ist natürlich eine entsprechend schwerer schmelzbare Scheibe

in dem zugehörigen Zeigerapparate nöthig.

Tafeln