| Titel: | Neuerungen an Flamm- und Heizröhrenkesseln. |

| Fundstelle: | Band 264, Jahrgang 1887, S. 49 |

| Download: | XML |

Neuerungen an Flamm- und

Heizröhrenkesseln.

(Patentklasse 13. Fortsetzung des Berichtes S. 7

d. Bd.)

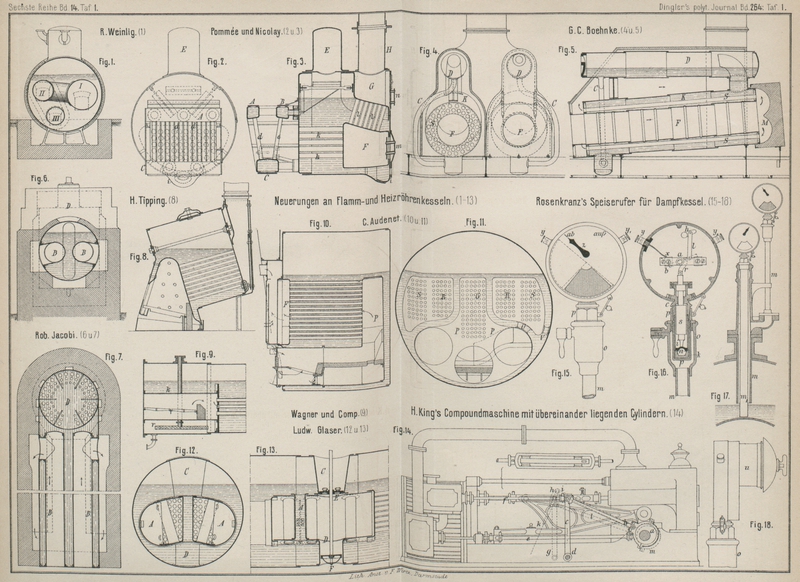

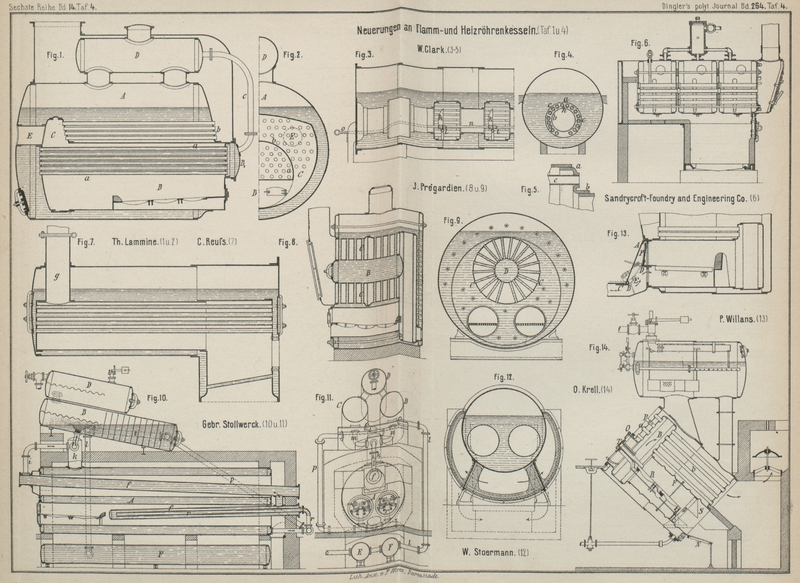

Mit Abbildungen im Texte sowie auf Tafel 1 und 4.

Neuerungen an Flamm- und Heizröhrenkesseln.

Theod. Lammine in Mühlheim a. Rh. (* D. R. P. Nr. 37747

vom 18. September 1885) schlägt eine Erweiterung des

hinteren Endes der Feuerbüchse vor, deren Gesammtwandung vom Wasser umspült

bleibt, um in verhältniſsmäſsig kleinem Raume eine groſse

feuerberührte Fläche zu erhalten. Nach Fig. 1 und 2 Taf. 4 ist in dem

weiten, cylindrischen Kessel A die Feuerbüchse

eingesetzt, an deren cylindrischen Theil B, von etwa

dem halben Kesseldurchmesser, sich hinten eine Kammer C

anschlieſst; die Stirn- und Rückwand dieser Kammer ist schwach gewölbt, die

Seitenwandung theils cylindrisch, theils flach; diese Feuerbüchse wird von

Siederöhren a durchzogen, welche an der Vorderwand in

einen Stutzen Bi

münden. Oberhalb der Feuerbüchse durchzieht den Kessel A eine beträchtliche Anzahl Feuerrohre b,

welche in der vorderen Stirnfläche der Kammer C bezieh.

des Kessels A befestigt sind. Die aus diesen Rohren

austretenden Feuergase werden nun durch entsprechende Züge im Kesselgemäuer oder

durch eine mit schlechten Wärmeleitern gefütterte Blechumkleidung oberhalb des

Kessels A zur Esse geführt und umspülen auf diesem Wege

den Dampfsammler D, welcher durch ein Rohr c mit dem Stutzen B1 in Verbindung steht. Durch diese Anordnung ist

eine groſse Heizfläche in verhältniſsmäſsig kleinem Raume erzielt bei groſser

Wassermenge im Hauptkessel A, was die Anlage für Schiffskessel besonders geeignet machen würde. Zur

Reinigung und weiteren Versteifung des Ganzen sind die hinteren Stirnflächen von C und A durch Stutzen E verbunden; auch lassen sich die Rohre a und b bequem aus- und

einziehen.

Einen eigenthümlichen, aus tragbaren Stücken zusammengesetzten Kessel baut, nach Engineering, 1884 Bd. 38 * S. 261 die Sandrycroft Foundry and Engineering Company zu

Sandrycroft, England. Derselbe besteht nach Fig. 6 Taf. 4 aus mehreren Trommeln, deren jede für sich einen vollständigen Röhrenkessel darstellt. Eine beliebige

Anzahl solcher Trommeln wird durch entsprechend lange Anker zu einem Ganzen

verbunden. Zu diesem Zwecke befinden sich in den Stirnwänden der Trommeln je drei

Oeffnungen, durch welche, unter Zwischenlage von Dichtungen, die Ankerschrauben

gezogen werden. Die Röhren stehen mit ihren Enden über den Platten etwas vor und

schlieſsen dicht zusammen, d.h. wenigstens so weit, als dies für den Zweck der

Durchführung der Heizgase nöthig ist. Natürlich führt aus jeder Trommel eine

besondere Leitung zu dem Dampfdome, welcher die Sicherheitsventile trägt. An einem

Ende des Kessels wird noch eine Rauchkammer angesetzt und eine geeignete Feuerung

nach dem Verbinden der Theile darunter gebaut. Jede einzelne Trommel wiegt nur

127k, kann also ganz gut von 2 Mann getragen

werden, wozu man ein Paar Rundeisenstangen durch die Heizröhren steckt.

Die Einrichtung, welche Gebrüder Stollwerck zu Köln den

Cornwall- und ähnlichen Dampfkesseln geben (* D. R. P. Nr. 29122 vom 2. April 1884),

bezweckt im Wesentlichen die Speisung derselben mit Kesselstein freiem Speisewasser nach dem Patente Nr. 22554 (vgl. 1884 251 * 269. 252 479. 1886 261 * 335) unter gleichzeitiger Vergröſserung der Heizfläche, wobei ein sehr lebhafter Wasserumlauf behufs

schneller und leichter Dampfentwickelung erzielt wird.

Wie Fig. 10

und 11 Taf. 4

näher darstellen, ist der cylindrische Feuerrohrkessel A mit 3 Oberkesseln B, C und D versehen, in welchen die Reinigung des Speisewassers

mittels der Stollwerck'schen Filtereinlagen erfolgt.

Der Kessel A, welcher nur als Wasserraum dient, enthält

3 bis 4 Feuerrohre und wird mit Innen- oder mit Vorfeuerung versehen. In diese Rohre

sind Siedeeinlagen f eingebaut, welche sich unabhängig

von den ersteren ausdehnen können; in die zu unterst gelegenen, welche bis dicht an

die Feuerbrücke reichen, wird das Speisewasser mittels eines centralen Rohres r eingeführt, das sich wieder durch ein Rohr p mit dem Oberkessel C in

Verbindung befindet, in welchen das Speisewasser, nachdem es zuerst die Vorwärmer

E und F durchlaufen

und durch das Rohr l den Oberkessel B erreicht hat, aus diesen letzteren durch das Rohr t gelangt. Dort, wo das Wasser aus dem Rohre r in die unteren Sieder einströmt, wird natürlich eine

sehr lebhafte Strömung und starke Dampfentwickelung stattfinden. Das Wasser- und

Dampfgemisch bewegt sich in der Richtung der Pfeile nach oben und gelangt

schlieſslich durch das Rohr i in den Dom k des Hauptkessels, von wo es in Gemeinschaft mit dem

in letzterem entwickelten Dampfe durch die Gabelrohre m

und n in die beiden Oberkessel C und B einströmt, in welchen dasselbe mit

dem frischen Speisewasser in Berührung tritt und dieses durch die Filtereinlagen

(mittels dickerer Querstriche angedeutet) hindurchtreibt, wobei die mitgeführten

Unreinigkeiten abgesetzt werden. Der wasserfreie Dampf, welcher erst um die

eingelegten Wellblechscheidewände herumgehen muſs, sammelt sich im obersten Kessel,

dem Dampfsammler D.

Die auſserordentlich groſse Höhe des Wasserstandes läſst es als fast unmöglich

erscheinen, jemals denselben so weit sinken zu lassen, daſs Theile der Heizfläche

des Hauptkessels A bloſs gelegt und zum Erglühen

gebracht werden könnten; der Dampfraum kann leicht durch entsprechende Wahl des

Kessels D auf beliebige Fassung gebracht werden.

Sollen die vorbeschriebenen Siedeeinlagen ohne Benutzung des Oberkessels und des

Wasserreinigungsverfahrens nach dem Patent Nr. 22554 an einfachen Cornwallkesseln

mit 2 Feuerrohren angebracht werden, so wird einfach von der Eintrittstelle aus

(also etwa da, wo in Fig. 10 der Stutzen zur

Verbindung mit der oberen Einlage sich befindet) ein Verbindungsrohr mit dem

Obertheile des Kessels, ungefähr in Höhe des mittleren Wasserstandes, angelegt,

während das Wasserrohr r ebenso, wie in Fig. 10, mit dem unteren

Theile des Wasserraumes im Kessel in Verbindung gesetzt wird.

Die beschriebenen Siedeeinlagen lassen sich natürlich auch bei Kesseln mit Unterfeuerung in ähnlicher Weise wie bei

anderen Siederkesseln anordnen, ebenso wie man die Filter, welche nach der Anordnung

Fig. 10

und 11

oberhalb des Kessels liegen, auch hinter demselben oder an anderweiter Stelle

stehend anbringen kann, so daſs sie dabei völlig in gleicher Weise wirken und doch

sich dem gegebenen Raume entsprechend anbequemen.

Der Vorschlag von Will. Clark in Plumstead, England (*

D. R. P. Nr. 30613 vom 10. Juni 1884) bezieht sich im Wesentlichen auf eine neue

Construction von Flammrohren, wodurch dieselben eine

gröſsere Widerstandsfähigkeit gegen Druck sowie eine vermehrte Heizfläche erhalten.

Die Clark'schen Flammrohre bestehen, wie Fig. 3 Taf. 4

zeigt, aus abwechselnden Schüssen von verschiedenem Durchmesser, die durch Ringe von

Z-förmigem Querschnitte verbunden werden. In diese Ringe a,

b ist ein Kranz von Wasserröhren c eingesetzt,

durch welche die Heizfläche eine wesentliche Vermehrung erhält. Fig. 5 zeigt die nähere

Anordnung der Röhrenverbindung. Die Löcher für die Rohre sind, wie ersichtlich,

etwas gebogen, um letztere leicht einschieben und abdichten zu können. Die Z-förmig

gestalteten Ringe bilden natürlich eine sehr kräftige Versteifung des

Feuerrohres.

Textabbildung Bd. 264, S. 51Uebrigens läſst sich Clark an dieser

Versteifung keineswegs allgemein genügen. Für Rauchrohre von groſsem Durchmesser

gestaltet derselbe die einzelnen Schüsse nicht cylindrisch, sondern entweder

tonnenartig gewölbt, oder er gibt denselben eine Reihe von umlaufenden

Cannelirungen, so daſs der Querschnitt die Form annimmt. Zwischen diese

Cannelirungen, oder auch überhaupt an der Innenseite cylindrischer Rohre, bringt Clark zu weiterer Vergröſserung der Heizfläche noch

Hufeisenrohre h an, welche, wie in Fig. 4 punktirt angedeutet

ist, am Scheitel und an beiden Enden mit dem Kesselinneren in Verbindung stehen. In

diesen Rohren wird sich eine Wasserströmung von unten nach oben bilden, während

Niederschläge von Kesselstein, welche sich etwa ergeben, in Folge der

hufeisenförmigen Gestalt keinen Platz zur Ablagerung finden und bei den unteren

Rohröffnungen herausfallen sollen. Bei den gewellten Platten sollen die Stellen, wo

die Rohre einmünden, verstärkt hergestellt werden; übrigens empfiehlt Clark auch den Einbau solcher Rohre in gewöhnliche

Flammrohrkessel.

Fig. 3 Taf. 4

bringt noch einen weiteren Theil des Clark'schen

Patentes zur Anschauung, nämlich die Anbringung von Platten oder Schirmen k, um den Durchfluſs der Heizgase zu verzögern und

dieselben wirksamer gegen

die Wände des Flammrohres und die Wasserröhren zu leiten. Diese Schirme sitzen an

Armen l, welche drehbar innerhalb des Flammrohres

befestigt sind; die Arme sind unter einander durch Zugstangen n gelenkig verbunden und eine an den vordersten Arm

geschlossene Stange o reicht aus dem Kessel an dessen

Stirnseite heraus, wo sie zum Heben und Senken der Schirme k leicht in der Längsrichtung hin und her bewegt werden kann. Diese Stange

wird entweder, wie dargestellt, mit Hilfe einer Anzahl zahnartiger Einschnitte oder

auf irgend eine andere geeignete Weise in der jeweilig erforderlichen Lage

festgestellt.

Der Flammrohrkessel mit Wasserröhren von Carl Reuſs in Friedberg, Hessen (* D. R. P. Nr. 30141

vom 22. Juni 1884) hat äuſserlich vollständig den Typus eines Locomotivkessels, von

welchem er sich aber innerlich dadurch unterscheidet, daſs sich die Feuerbüchse,

welche in halbelliptischer Form ausgeführt ist, in ein am hinteren Ende

geschlossenes Flammrohr fortsetzt (vgl. Fig. 7 Taf. 4), das der

ganzen Länge nach von einer Anzahl Wasserröhren durchzogen wird. Von dem Flammrohre

aus erstreckt sich ein Stutzen g nach oben zu der

ebenfalls nach Art der Locomotiven angebrachten Esse, um den Feuergasen das

Entweichen zu gestatten. Putzthüren an beiden Enden des Kessels gestatten ein

leichtes Reinigen der Röhren. Der in der Feuerbüchse liegende Rost besteht ebenfalls

aus einer Reihe geneigter, ganz nahe an einander liegender Wasserrohren, für deren

Reinigung in der äuſserlich ebenfalls elliptisch gestalteten Feuerbüchse zwei über

die ganze Breite der Stirnwände gehende Putzthüren angebracht sind; diese letzteren

erscheinen als der schwächste Punkt der ganzen Construction.

Jos. Prégardien zu Deutz a. Rh. (* D. R. P. Nr. 28359

vom 11. Januar 1884) versieht seinen „Schiffskessel mit engen Wasserröhren“ mit einem oder mehreren

weiten kreisrunden oder elliptischen Rauchrohren, welche je ein centrales weites

Rohr B (Fig. 8 und 9 Taf. 4) und zahlreiche,

in radialer Richtung davon ausgehende enge Wasserrohre C enthalten. Die Zeichnung gibt diese Anordnung für einen Kessel mit

rückkehrendem Rauchrohr; sie kann natürlich auch ebenso wohl bei einfach durch

gehendem Rohre angewendet werden. Da alle Theile des Kessels cylindrisch sind, so

kann derselbe auch für Hochdruck gebaut werden, ohne eine Verstärkung durch Anker zu

erfordern. Er bleibt deshalb im Inneren leicht zugänglich und kann bequem gereinigt

werden. Das weite Rauchrohr wird durch die vielen Wasserrohre sehr wirksam

versteift. Die Verdichtung dieser Röhren, welche in der Quelle nicht näher

dargestellt ist, soll innerhalb des Kessels liegen und daher dem Verbrennen nicht

ausgesetzt sein, so daſs also ein Undichtwerden desselben nicht sehr zu befürchten

wäre.

Bei dem Rauchrohrkessel von W. H. Mirfin in Manchester

(Englisches Patent 1884 Nr. 485) ist ein Rauchrohr mit

Innenfeuerung verwendet, nach dessen Durchgang die Heizgase den Kessel noch einmal

mittels einer Anzahl enger Rauchrohre in umgekehrter Richtung durchlaufen. Das

Rauchrohr ist aus geflanschten Ringen hergestellt. In der Feuerbrücke ist ein hohler

Eisenkasten mit schiefen Querwänden angebracht, aus welchem Luft durch eine Anzahl

Oeffnungen in die Feuerung einströmt. Der Zutritt dieser Luft vom Aschenfalle her

wird durch einen Spaltschieber entsprechend geregelt. Hinter der Feuerbrücke folgt

zunächst eine weite Verbrennungskammer, welche durch ein Paar Galloway-Rohre

abgesteift wird; der noch übrige Theil des Rauchrohres ist durch Querwände

abgeschlossen und wird von einer Anzahl engerer Rauchröhren durchzogen (compound flue), um die Heizfläche zu vergröſsern. In

der Mitte der Verbrennungskammer steht noch ein fast den ganzen Querschnitt

erfüllender Schirm (igniter genannt), aus einer starken

Platte von feuerfestem Material bestehend, welche mit einer Anzahl Löcher versehen

ist. Diese Platte ist in geeigneter Weise um eine lothrechte Achse drehbar gelagert

und von auſsen her verstellbar, wodurch sich der Raum für den Durchgang der Gase

innerhalb gewisser Grenzen regeln läſst.

A. Schuchardt in Wetter a. d. Ruhr (* D. R. P. Nr. 31784

vom 10. December 1884) gestaltet die Feuerbüchsen für

Rauchrohrkessel eiförmig, aber in der Art, daſs ihr Durchmesser an der

Stelle, wo sich das Rauchrohr ansetzt, wesentlich kleiner ist als dort, wo die

Heizthür angebracht wird. Durch diese Form soll nicht bloſs die Festigkeit erhöht,

sondern auch ein gröſserer Verbrennungsraum geschaffen werden. In Zusammenhang mit

dieser Form sollen auch noch einige Wellungen an der Stelle des gröſsten

Durchmessers behufs Erhöhung der Festigkeit angebracht werden. (Vgl. F. Harrison 1886 259

52.)

W. Stoermann in Berlin (* D. R. P. Nr. 36533 vom 20.

December 1885) will die Feuerzüge groſser Kessel derart

herstellen, daſs er die übliche Einmauerung durch Wellblechplatten ersetzt, welche in passenden Eisengestellen gehalten

werden und an der Innenseite mit feuerfestem Materiale ausgekleidet sind. Fig. 12 Taf. 4

zeigt diese Einrichtung für einen Kessel mit 2 Rauchrohren.

Im Engineering, 1885 Bd. 39 * S. 409 ist eine einfache

und zweckmäſsige Vorrichtung mitgetheilt, welche P. M.

Willans bei den Kesseln von Dampfyachten

anwendet, um dieselben mit gepreſster Luft betreiben zu

können. Bei solchen kleinen Fahrzeugen ist in der Regel der luftdicht schlieſsende

oder „geschlossene“ Heizraum (vgl. 1887 263 * 222)

nicht anzuwenden. Fig. 13 Taf. 4 gibt ein Bild dieser Vorkehrung. Der Kanal, durch welchen

die von einem Gebläse gelieferte Verbrennungsluft zuströmt, ist derart an den Kessel

angeschlossen, daſs er auch noch die Heizthür umschlieſst. Um zu dieser Thür

gelangen zu können, wird die Decke des Luftkanales hier von einer groſsen eisernen

Klappe A gebildet, welche sich um die Achse B zurückschlagen läſst. Sowie dies geschieht, strömt. noch ehe die

Heizthür geöffnet werden kann, der Luftstrom einfach in den Heizraum aus und der

Kessel geht nun mit natürlichem Luftzuge; es ist somit gar nicht möglich, daſs

jemals die Flamme aus der Heizthür getrieben und der Heizer dabei verletzt wird. Zu

gröſserer Sicherheit und Bequemlichkeit ist auch die Heizthür F um eine wagerechte Achse D drehbar angeordnet und es sind nun beide Thüren A und F derart mit einander verbunden, wie

die Abbildung zeigt. An der Achse D sitzt ein Hebelarm

E, welcher durch eine geschlitzte Zugstange an

einen Hebel auf der Achse B angelenkt ist. Wird die

Klappe A zurückgeschlagen, so erfolgt die Oeffnung der

Thür F erst, nachdem A

schon um einen beträchtlichen Winkel geöffnet ist; ebenso wird beim Schlieſsen der

Klappe A sich die Heizthür F schon früher schlieſsen, als A seine

Verschluſsstellung erreicht. Bei voller Oeffnung ruht die Klappe A auf der wagerechten Decke des Luftkanales auf; eine

mit ihr verbundene zweite Klappe C, welche sonst an der

Decke des Kanales anliegt, schlieſst dann denselben der Hauptsache nach ab, wie

punktirt dargestellt ist. Die Heizthür F liegt dabei

nahezu wagerecht. Ist der Apparat geschlossen, so wird der Luftdruck in dem Raume

vor der Hauptthür immer etwas gröſser sein als im Ofen selbst. Es wird also gar kein

Ausströmen von Verbrennungsproducten in den Heizraum stattfinden können; vielmehr

wird durch die aus dem nicht ganz dichten Verschlüsse bei A ausströmende Preſsluft die Beschaffenheit der Luft im Heizraume sehr

wesentlich verbessert und die Temperatur desselben abgekühlt.

Um die durch die Wände der Kesseleinmauerung bedingten Wärmeverluste möglichst zu

vermeiden, läſst Otto Krell in St. Petersburg (* D. R.

P. Nr. 37885 vom 3. Juni 1886) die Feuergase nur Innenflächen des Kessels

bestreichen. Wie aus Fig. 14 Taf. 4 zu

entnehmen ist, besteht die Anlage aus einem etwa unter 45° geneigten, mit Innenfeuerung versehenen Unterkessel und einem wagerechten,

Wasser- und Dampfraum enthaltenden Oberkessel. Die Beschickung des ebenfalls unter

45° geneigten Rostes R erfolgt in derselben Weise wie

bei der Tenbrink-Feuerung. Das durch die Thür T

aufgegebene Brennmaterial rutscht auf dem Roste abwärts, durch einen Schirm S aufgehalten, welcher zugleich den unmittelbaren

Eintritt von Luft aus dem Aschenfalle N verhindert, um

schlieſslich als Asche und Schlacke in den Raum N zu

gelangen. Der Eintritt der Verbrennungsluft erfolgt durch die Rostspalten sowie

durch stellbare, auch als Schaulöcher dienende Oeffnungen in der Thür O. Von der mit dem Flammrohre F verbundenen Feuerbüchse B gehen von der

inneren Stirnwand die in der hinteren Kesselwand gelagerten Rauchrohre b, welche durch die vorn angebrachten, durch Pfropfen

P verschlieſsbaren Rohrstücke a aus gereinigt werden können. Diese Reinigung kann

während des Betriebes vorgenommen werden, indem man immer nur ein Rohr bloſslegt.

Auch ist in Aussicht genommen, daſs die Verbrennungsproducte unter Umständen die

Mantelauſsenflächen des Ober- und Unterkessels bestreichen, anstatt aus den

Rauchrohren unmittelbar in den Schornstein zu gehen; ersterer fällt ganz weg, sobald

der Kessel nur als Wasserkessel verwendet werden soll.