| Titel: | Weichensignal von Heinr. Backofen in Wien. |

| Fundstelle: | Band 264, Jahrgang 1887, S. 78 |

| Download: | XML |

Weichensignal von Heinr. Backofen in

Wien.

Mit Abbildungen auf Tafel

6.

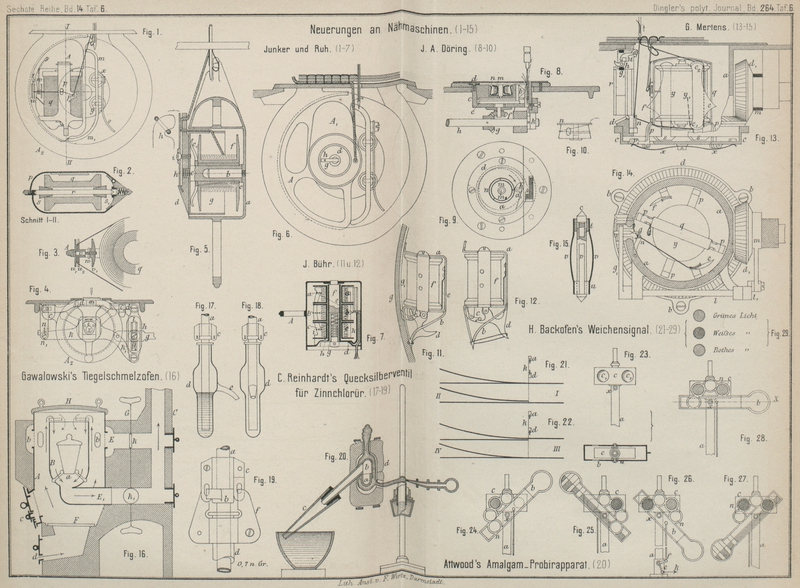

H. Backofen's Weichensignal.

Anstatt die Weichenstellungen, wie jetzt üblich, durch Scheiben oder Laternenkörper

mit unbeweglichen farbigen Gläsern so zu signalisiren, daſs diese Signalkörper um

eine lothrechte Achse parallel und senkrecht zur Bahnachse gestellt werden, will

Ingenieur Heinr, Backofen in Wien

(Oesterreichisch-Ungarisches Patent Kl. 21 vom 16. Mai 1886) die Stellung der

Weichen bei Tag und bei Nacht durch einen sich in lothrechter Ebene um eine wagerechte Achse drehenden Arm mit farbigen Gläsern kennzeichnen. In Fig. 21 und 22 Taf. 6 sind

die beiden Stellungen der Weiche nach der Geraden und nach der Ausweiche skizzirt.

Der Signalkörper wird durch Fig. 23 erläutert;

letztere zeigt im Aufrisse den Ständer a mit dem

abnehmbaren Laternenkörper c und darunter einen Schnitt

nach der Linie X (Fig. 28).

Auf dem Ständer a ist der um die wagerechte Achse x drehbare Signalarm b

befestigt, der rahmenartig den Laternenkörper c

umschlieſst; vor die zwei Oeffnungen c1 der Laterne c treten

bei den verschiedenen Stellungen des Armes b

entsprechend gefärbte, auf demselben aufgebrachte Signalgläser n.

Der Antrieb des Signalapparates erfolgt mittels mechanischer, pneumatischer oder

elektrischer Uebersetzung vom Wechsel aus und zwar mittels der vom Weichenhebel d kommenden Zugstange k

(Fig. 26)

über den Winkelhebel e durch die Zugstange f.

In Fig. 24 bis

27 sind

die für die beiden Weichenstellungen sich ergebenden vier Ansichten des Signalarmes

gezeichnet und zwar in Fig. 24 die Ansicht des

Armes b von I, in Fig. 25 von II her bei

der Wechselstellung in die Gerade (vgl. Fig. 21); Fig. 26 und 27 zeigen

dagegen die Ansichten des Armes von III und IV (Fig. 22) aus bei der

Wechselstellung in die Ausweiche.

Hiernach erfährt man: Von I bezieh. III aus durch die Lage des Signalarmes nach

rechts, daſs die Ausweiche nach rechts führt, zugleich die Geradestellung des

Wechsels bei gehobenem, die Ausweichestellung desselben bei gesenktem Arme, das

Fahren auf die Wechselspitze durch das Erblicken der weiſsen Seite des Armes, das

Ausfahren aus dem Wechsel durch die zweifarbige, in Felder getheilte Signalarmseite.

Eine schlechte Wechselstellung endlich erkennt man aus der wagerechten Stellung des

Armes, welche in Fig. 28 in der Ansicht von vorn dargestellt ist.

Die vorstehend beschriebenen Signale werden bei Nacht

durch Signalgläser n von drei verschiedenen Farben

gegeben, welche in Fig. 29 für grün, weiſs und roth durch verschiedene Schraffirung

angedeutet sind. Die zur Nachtzeit sichtbar werdenden Farben sind bei Ansicht des

Signalapparates und Fahrt in der Richtung von I nach II grün, von II nach I weiſs,

von III nach IV weiſs, grün und von IV nach III weiſs, weiſs. Bei schlechter

Wechselstellung endlich, d.h. bei wagerechter Stellung des Signalarmes erscheinen

auf beiden Seiten zwei rothe Lichter.

Der gehobenen Signalarmstellung für Geradefahren entspricht also ein Licht (grün oder weiſs), zu welchem für das Fahren

in die Ausweiche (gesenkter Arm) ein zweites (weiſs) hinzukommt; beim Signal

„weiſs, grün“ liegt die Ausweiche auf der Seite des grünen Lichtes (Fig. 26

rechts). Wie bei Tag durch die verschiedene Färbung der beiden Seiten des

Signalarmes das Fahren gegen die Weichenzunge oder das Ausfahren aus dem Wechsel

markirt wird, so geschieht dies bei Nacht durch die zwei Farben grün oder weiſs; das

grüne Licht (Fig.

24 und 26) bedeutet das Fahren gegen die Weichenzunge, das weiſse Licht (Fig. 25 und

27) das

Ausfahren aus dem Wechsel.

Es könnte natürlich die Anordnung, Stellung und Färbung des Signalarmes und der

Signalgläser beliebig verändert werden, ohne daſs hierdurch an dem Wesen der

Erfindung etwas geändert würde. Zu den bei der hier besprochenen Anordnung erfüllten

Bedingungen können auch andere hinzugefügt werden.

Tafeln