| Titel: | Neuere Apparate und Verfahren für chemische Laboratorien. |

| Fundstelle: | Band 264, Jahrgang 1887, S. 81 |

| Download: | XML |

Neuere Apparate und Verfahren für chemische

Laboratorien.

(Fortsetzung des Berichtes Bd. 263 S.

479.)

Mit Abbildungen im Texte und auf Tafel 6.

Neuere Apparate und Verfahren für chemische

Laboratorien.

R. v. Malapert empfiehlt in der Zeitschrift für analytische Chemie, 1887 Bd. 26 * S. 56 zur Ausführung von elektrolytischen Arbeiten einen Apparat,

welcher seit 2 Jahren im Fresenuts'schen Laboratorium

zu Wiesbaden im Gebrauche steht.

Fig. 1., Bd. 264, S. 81Auf dem in Textfig. 1 ersichtlichen

hölzernen Gestelle sind starke gläserne Gefäſse zur Aufnahme der zu

elektrolysirenden Flüssigkeit etwa 16cm über dem

Arbeitstische aufgestellt. Die Gläser sind 8cm

breit und 12cm hoch und besitzen nahe am oberen

Rande einen Rohrstutzen, in welchem durch einen Gummistopfen ein rechtwinkelig

gebogenes Glasrohr geführt ist. Das obere, etwa 7cm breite Brett des Gestelles trägt die Klemmen zum Befestigen der

Elektroden und für die Zuleitung des Stromes, welche in Fig. 2 besonders

dargestellt sind.

Fig. 2., Bd. 264, S. 81Die etwa 1cm breiten, 2mm dicken Streifen b

sind von Messing oder einer Nickellegirung und oben auf das Brett des Apparates

parallel aufgeschraubt. Vorn sind die Streifen über die ganze Dicke dieses Brettes

umgebogen und tragen die Klemmschrauben a. Auf jedem

der Streifen ist oben in der Mitte eine Klemme c

angebracht, welche in ihren Durchbohrungen die Leitungsdrähte aufnehmen. Auf dem

hinteren Ende je eines der Messingstreifen ist die Kurbel d befestigt; dieselbe ruht mit ihrem freien Ende, an welchem sich auch der

Griff befindet, federnd auf dem zweiten Metallstreifen, bezieh. kann dieselbe so gedreht

werden, daſs sich dieses Ende auf dem Plättchen aus Hartgummi e befindet. Der Stift f

verhindert das Abgleiten. Die Entfernung der beschriebenen beiden Metallstreifen b von einander richtet sich danach, wie weit die oberen

Enden der Elektroden von einander abstehen.

Will man nun den Apparat in der Weise benutzen, daſs man mehrere Elektrolysen in demselben Stromkreise zur

Ausführung bringt, so verbindet man die äuſserste Klemme links mit dem einen, die

äuſserste Klemme rechts mit dem anderen Pole der Batterie; die dazwischen liegenden

Klemmen verbindet man unter sich. Ruhen sämmtliche Kurbeln auf dem Metallcontacte,

so ist der Stromkreis geschlossen. Soll eine Elektrolyse eingeschaltet werden, so

stellt man das Glas mit der Flüssigkeit unter die Einschaltestelle, befestigt die

oberen Enden der Elektroden mittels der Klemmschrauben a an die vorderen Messingflächen und dreht die Kurbel so, daſs sie auf der

Hartgummiplatte ruht; der Strom ist dann gezwungen, durch die Flüssigkeit zu gehen.

Die Ausschaltung erfolgt durch Umlegen der Kurbel auf Metallcontact.

Soll sich nur je eine Elektrolyse im

Strome befinden, so verbindet man die Drähte der ersten Batterie mit der ersten

Einschaltung, die einer zweiten mit der zweiten Einschaltung u.s.f., stellt

sämmtliche Kurbeln auf die Hartgummiplatten und entfernt die Drähte zwischen den

einzelnen Einschaltungen. Um die sauren Flüssigkeiten nach der Elektrolyse ohne

Unterbrechung des Stromes leicht verdrängen zu können, ist in der Mitte jeder

Einschaltung durch das obere Brett ein Loch von etwa lern Durchmesser gebohrt, worin

ein Kork steckt, in welchem sich eine gefettete Glasröhre leicht auf und ab bewegen

läſst. Man schiebt die Glasröhre bis auf den Boden des Glases, in welchem sich die

elektrolysirte saure Flüssigkeit befindet, läſst durch dieselbe Wasser eintreten und

verdrängt die saure Flüssigkeit, ohne daſs irgend welche Störung eintritt.

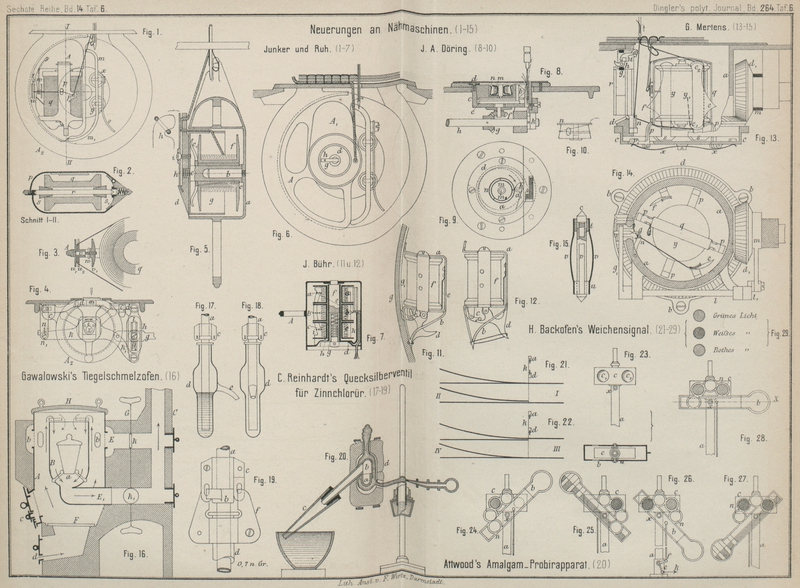

Der Tiegelschmelzofen von A,

Gawalowski soll Schmelzungen bei beliebiger

Temperatur ermöglichen unter allseitiger Erhitzung, insbesondere auch des

Obertheiles des Tiegels; derselbe gestattet auch, sofern er an einen gut ziehenden

Schornstein angeschlossen ist, bequemes Beobachten des Schmelzprocesses.

Der nach dem Chemischen Centralblatte, 1887 Bd. 58 * S.

4 in Fig. 16

Taf. 6 dargestellte Ofen besteht aus dem Feuerraume A

mit dem Roste F und dem Aschenfalle, in welchen die

Luft durch die Oeffnungen c und d zugeführt wird. In den Schmelzraum ist das trichterförmige Metall- oder

Thongefäſs B eingesetzt, welches bei a 3 Ansätze zur Aufnahme des Tiegels trägt. Das Gefäſs

B kann an seinem oberen Ende mit Thonringen zum

Zwecke der Veränderung des Querschnittes theilweise bedeckt werden. Der den Ofen

abschlieſsende Deckel H ist entweder aus gleichem

Material wie der Ofen oder aus Glimmerplatten hergestellt. Aus dem Heizraume führt,

rund herum mit diesem durch die Abzugslöcher b in

Verbindung stehend, der Rauchkanal E, welcher bei

geöffneter Klappe k die Verbrennungsgase unmittelbar

nach dem Kamine C leitet. Ein zweiter Rauchkanal E1 führt von dem Raume

B nach dem Kamine. Die Regulirstange G ist derart angeordnet, daſs bei offener Klappe k der Kanal E1 durch die Klappe k1 verschlossen ist. In diesem Falle wird der Tiegel

nur mäſsig erwärmt. Schlieſst man jedoch Klappe k und

öffnet dadurch den Kanal E1

, so durchströmen die Flamme wie auch die heiſsen

Verbrennungsgase den Raum B, erhitzen dort das

Schmelzgut und gelangen dann erst durch den Kanal E1 nach dem Kamine C.

(Vgl. auch H. Roeſsler 1885 257 * 153.)

Attwood's Apparat zur Amalgamprobe: In der Mining and Scientific Press, 1886 Bd. 53 * Nr. 20 ist

ein einfaches Verfahren zur Prüfung von Gold- und Silberamalgam angegeben, bei

welchem die Trennung des Edelmetalles vom Quecksilber

durch Abdestilliren des letzteren bewirkt wird. Der

hierzu dienende, in Fig. 20 Taf. 6 abgebildete Apparat besteht aus der etwa 3cm hohen Guſsstahlretorte a mit abnehmbarem Helme b, welcher luftdicht

mit der unter Wasser mündenden Kühlröhre c verbunden

ist. Man gibt zur Untersuchung 2 bis 2g,5 Amalgam

in die Retorte, setzt diese in den Kohlenofen d und

erhitzt mittels reducirender Löthrohrflamme etwa 2 Minuten auf Rothglut. Das in der

Vorlage unter Wasser aufgefangene Quecksilber wird getrocknet und gewogen. (Vgl.

auch Merz und Weith 1881

242 69. Gutzkow 1884 254 * 80.)

Quecksilberventil als Ersatz für Glas- und Quetschhähne:

Zinnchlorürlösungen, welche vor der Einwirkung der Luft zu schützen sind,

werden bekanntlich in mit Heberrohr, Gummischlauch und Quetschhahn versehenen, mit

einem Kohlensäureapparate in Verbindung stehenden Flaschen aufbewahrt. Zinnchlorür

zerfriſst jedoch den Kautschuk bald und deshalb sind, selbst wenn Schlauch und

Quetschhahn mit Lack überzogen waren, sehr häufige Erneuerungen des Schlauches

nothwendig. Auch die Verwendung eines Hebers mit eingeschliffenem Glashahne ist

nicht zweckdienlich, da sich die Zinnchlorürlösung zwischen den besten

Schliffflächen hindurchzieht und ein beständiges Tropfen der Hähne verursacht. C. Reinhardt empfiehlt deshalb in Stahl und Eisen, 1886 * S. 756 als Abschluſs für

Flaschen, welche mit Zinnchlorür oder anderen das Quecksilber nicht angreifenden

Flüssigkeiten gefüllt sind, einen Quecksilberverschluſs

von der in Fig.

17 bis 19 Taf. 6 gezeichneten Anordnung.Solche Ventile liefert C. Gerhardt, Glasbläserei

in Bonn a. Rh.

Der längere auſserhalb der Standflasche befindliche Schenkel a des Heberrohres besitzt bei b einen kleinen

Wulst; über diesem sitzt das aus zwei Hälften bestehende, mit Schräubchen

zusammengehaltene Schlitzstück c; letzteres dient zur

Aufnahme des Doppelflügelstückes f, welches an dem

Halse des mit Quecksilber gefüllten Glasgefäſses d

befestigt ist. Die Quecksilberfüllung ist durch Schraffirung in Fig. 17 angedeutet,

welche das Ventil in geschlossener und aufgehängter Stellung (vgl. auch Fig. 19)

zeigt.

Wenn man nun Zinnchlorürlösung abzapfen will, so dreht man den Glaskörper d um 90° nach links, daſs also das Ausfluſsröhrchen e nach vorn zu stehen kommt (Fig. 18), läſst dann das

Quecksilbergefäſs sinken, bis das untere Ende des Heberohres sich über dem

Quecksilberspiegel befindet, worauf das Ausflieſsen der Lösung stattfindet. Wird das

Glasgefäſs wieder

gehoben und um 90° nach rechts gedreht, so ist der sichere dichte Verschluſs

bewerkstelligt.

A. Wahl empfiehlt in der Chemiker-Zeitung, 1887 Bd. 11 * S. 4 den in Fig. 3 dargestellten,

leicht zusammen zu setzenden Apparat zum ununterbrochenen

Auswaschen von Niederschlägen auf Filtern. Auf dem Kölbchen A sitzt ein dreifach durchbohrter Kautschukpfropfen,

durch dessen Bohrungen das mit Gummischlauch und Quetschhahn versehene Zufluſsrohr

C, das Luftrohr F und

der Heber G geführt sind. Man stellt den Apparat so

auf, daſs sich das äuſsere Ende des Hebers G über dem

den auszuwaschenden Niederschlag enthaltenden Filter befindet, und läſst die zum

Auswaschen dienende Flüssigkeit durch C aus einem sich

über dem Apparate befindlichen Gefäſse einströmen, wobei man den Zufluſs durch den

Quetschhahn E derart regelt, daſs gerade die Zeit, nach

welcher das Filter jedesmal wieder gefüllt werden soll, verstreicht, also etwas mehr

als zum Ablaufen desselben erforderlich ist, während der Flüssigkeitsstand im

Kölbchen von a auf b

steigt. Sobald diese Höhe erreicht ist, kann die im Kölbchen noch befindliche Luft

nicht mehr durch F entweichen; die Flüssigkeit steigt

in F und G empor und

bringt so den Heber zum Ueberflieſsen, welcher nun die sich zwischen dem höchsten

Flüssigkeitsstand b und dem niedrigsten a befindliche Menge auf das Filter entleert und durch

die nachdringende Luft wieder auſser Thätigkeit gesetzt wird, bis nach Ablauf

derselben Zeit abermals die Flüssigkeit im Kölbchen den höchsten Stand erreicht

hat.

Fig. 3., Bd. 264, S. 84Die Menge der sich jedesmal auf das Filter entleerenden Flüssigkeit wird

einfach durch Heraufziehen oder Hinabdrücken des Luftrohres F geregelt.

Soll mit heiſser Flüssigkeit ausgewaschen werden, so

setzt man das Kölbchen zweckmäſsig in ein Wasserbad von entsprechender Temperatur,

worin man es möglichst tief eintaucht; auch ist es, um ein regelmäſsiges Arbeiten

des Apparates zu erzielen, räthlich, das Zufluſsrohr C.

unterhalb des höchsten Standes b münden zu lassen, da

sonst, wenn die zuflieſsende kalte Flüssigkeit mit dem den oberen Theil des

Kölbchens anfüllenden Dampfe in Berührung kommt, leicht ein Vacuum entsteht, wodurch

die Flüssigkeit im Kölbchen höher steigt, als sie sollte, und in Folge dessen eine

gröſsere Menge auf einmal auf das Filter gelangt, als beabsichtigt ist.

J. Marshall hat das von W. H.

Green in den Comptes rendus, 1883 Bd. 97 S.

1141 angegebene Ureometer zur raschen Bestimmung des Harn-Stoffes etwas abgeändert. Die an

dem Meſsrohre sitzende eiförmige Erweiterung (Fig. 4) faſst mit diesem

zusammen etwa 77cc und wird mittels eines

durchbohrten Korkes in der Glasschale befestigt. Bei der Füllung des Apparates schlieſst man die

seitliche Oeffnung des eiförmigen Gefäſses mit dem Finger, füllt durch die untere

Oeffnung eine Lösung von unterbromigsaurem Natron ein, verschlieſst mit einem

Pfropfen und läſst etwa vorhandene Luftbläschen nach Wiederumdrehung des Apparates

durch die seitliche Oeffnung entweichen; durch letztere führt man mittels Pipette

eine abgemessene Menge des zu untersuchenden Harnes in den Apparat.

Fig. 4., Bd. 264, S. 85

Nachdem der Stickstoff sich abgeschieden hat, bringt man das

Gas dadurch unter Atmosphärendruck, daſs man in die seitliche Oeffnung ein

Trichterrohr einsetzt und in dieses so lange Wasser eingieſst, bis die Flüssigkeit

in beiden Röhren gleich hoch steht. Die durch die Entwickelung des Stickstoffes aus

der Meſsröhre ausgetriebene Lösung von unterbromigsaurem Natron sammelt sich in der

Glasschale. Nach der Chemiker-Zeitung, 1887 Bd. 11 S.

79 stellt das Haus Greiner und Friedrichs in

Stützerbach den beschriebenen Apparat her.

Tafeln