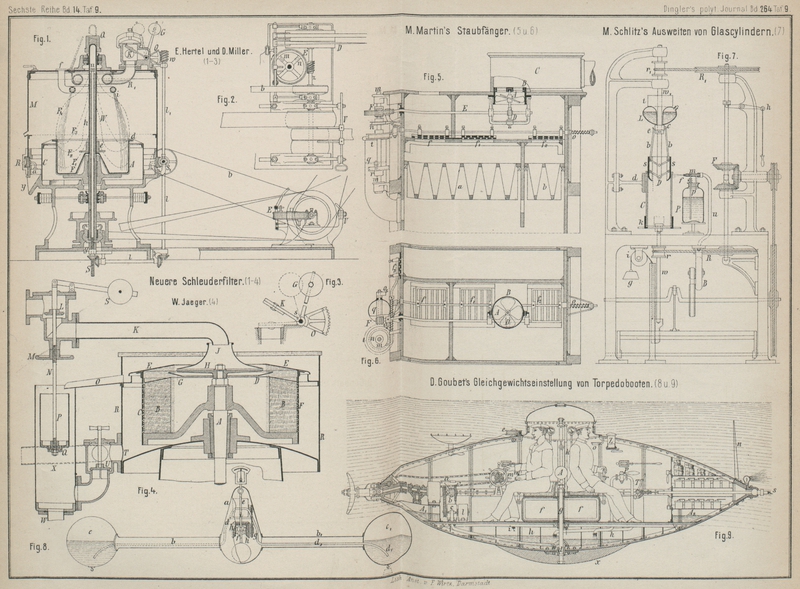

| Titel: | >M. V. Schiltz's Apparat zur genauen Ausweitung von Glascylindern. |

| Fundstelle: | Band 264, Jahrgang 1887, S. 110 |

| Download: | XML |

>M. V. Schiltz's Apparat zur genauen Ausweitung von

Glascylindern.

Mit Abbildung auf Tafel

9.

Schiltz's Ausweiten von Glascylindern.

Glascylinder für Pumpenstiefel, Spritzen, physikalische und

chemische Apparate werden gewöhnlich durch Ausschleifen und nachheriges

Poliren auf die bestimmte innere Weite gebracht. Hierfür bringt M. V. Schiltz in Köln (* D. R. P. Kl. 32 Nr. 38179 vom

10. April 1886) ein Verfahren in Vorschlag, bei welchem der durch Hitze erweichte und sich drehende Glascylinder von einem durch

denselben geführten ausdehnbaren Dorne ausgeweitet

wird. Zur Ausführung dient der in Fig. 7 Taf. 9

dargestellte, für Fuſsbetrieb eingerichtete Drehapparat.

Der genau auszuweitende Glascylinder C wird auf einer in

wagerechter Ebene drehbaren Planscheibe k centrisch

befestigt und durch den Schnurrollentrieb R, r in

Drehung versetzt, wobei der Cylinder C durch ein am

senkrecht verschiebbaren Fuſslager der Spindel w

mittels einer über die Rolle i gelegten Schnur

angreifendes Gewicht g in die Höhe gegen den Dorn D bewegt wird. Dem unteren Ende des Dornes nahestehend

trifft den Cylinder eine Stichflamme f, welche das Glas

erweicht. Gegenüber dieser Stichflamme wird der Cylinder C von einer Mulde d aus einem die Wärme schlecht leitenden

Materiale, z.B. Retortenkohle, gehalten, wodurch die Erwärmung des Cylinders

erleichtert werden soll.

Die lothrechte Anordnung und Aufwärtsbewegung des Cylinders C ist deshalb gewählt, weil einestheils bei der Drehung

um eine senkrechte Achse die seitlichen Schwankungen leichter vermieden werden und

die Fliehkraft gleichmäſsiger auf das erweichte Glas wirkt, anderentheils die von

der erhitzten Cylinderstelle aufsteigende Wärme zur allmählichen Abkühlung der

oberen ausgeweiteten Stellen beitragen kann.

Der ausdehnbare Dorn kann entweder feststehen oder, wie bei dem

dargestellten Apparate angenommen ist, sich entgegengesetzt der Drehrichtung des

Glascylinders bewegen. Dies wird durch das Kegelräder-Wendegetriebe bei F vermittelt; der Eingriff der Kegelräder für die

Drehung der Dornspindel w1 mittels des Schnurrollentriebes R1, r1 kann durch den Hebel h jederzeit unterbrochen werden, wenn der Dorn D stillstehen soll. Der Dorn besteht aus den beiden aus Retortenkohle o.

dgl. hergestellten Schalen s, welche parallel geführt

und durch den nach abwärts auf der Dornspindel w1 geschobenen Muff c

mit Hilfe der Stangen b so weit aus einander gedrückt

werden, als der Stellring e die Abwärtsbewegung des

Muffes c gestattet. Die Stellung des Ringes e bestimmt somit den gewünschten inneren Durchmesser

des Glascylinders C. Das Niederschieben des Muffes c bewirkt das Hülsengewicht t und zwischen diesen beiden Theilen ist noch das hauptsächlich zur

Kühlung der Spindel w1

dienende Wassergefäſs L eingeschaltet.

Zur Erzeugung der Stichflamme f ist

ein Flügelgebläse B angebracht, welches durch das Rohr

u Preſsluft sowohl in die mit Erdöl gefüllte

Flasche P, als auch in das Rohr m drückt. Dadurch wird das Erdöl aus der Flasche P im Rohre p in die Höhe gedrückt und

gelangt, an der zugespitzten Mündung des Rohres m

entzündet, zerstäubt zur Verbrennung.

Der fertig ausgeweitete, noch warme Glascylinder kann an seinem

unteren Ende gleich gerade abgeschnitten werden, indem während seiner Drehung eine

nasse gespannte Schnur wagerecht an denselben gehalten wird.

Das beschriebene Verfahren läſst sich natürlich in den Glashütten

auf eben fertig geblasene, noch glühende Glascylinder ebenfalls anwenden.

Tafeln