| Titel: | Ueber Neuerungen im Heizungswesen. |

| Fundstelle: | Band 264, Jahrgang 1887, S. 111 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen im Heizungswesen.

(Patentklasse 36. Fortsetzung des Berichtes Bd.

260 S. 545 und Bd. 261 S. 245.)

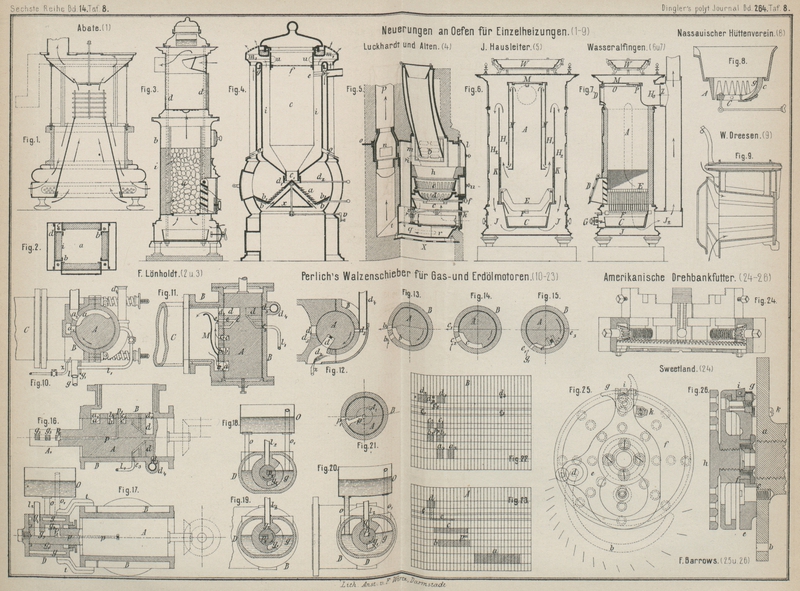

Mit Abbildungen auf Tafel

8.

Ueber Neuerungen im Heizungswesen.

I) Einzelheizungen.

Um bei Kaminen durch Absperrung des Rauchabzuges eine

längere Wärmeabgabe der glühenden Kohlen nach Aufhören des Feuers sowie ein

Warmhalten des Feuerraumes zu erzielen, will Emil

Benver in Berlin (* D. R. P. Nr. 35634 vom 20. Oktober 1885) den Planrost unabhängig vom Aschenkasten, der mit

Schiebedeckel versehen ist, anordnen und nach Aufhören des Feuers durch Herausziehen

des Planrostes die glühenden Kohlen in den Aschenkasten fallen lassen, in welchem

sie noch einige Zeit Wärme abgeben; hierbei wird der Aschenkasten geschlossen und

die noch sich entwickelnden Gase werden durch ein enges, regelbares Rohr aus

demselben nach dem Schornstein geleitet.

Der Kachelofen der Firma J. und

H. Ehrlich in Wien ist nach dem

Metallarbeiter, 1886 * S. 215 zerlegbar und enthält einen cylindrischen, mit Füllschacht versehenen

Feuerraum, der zunächst von einem Blechmantel und dann von dem Kachelmantel umgeben

ist; zwischen den beiden letzteren wird die Zimmerluft oder von auſsen zugeführte

Frischluft durchgeleitet.

Alois Steinhauser in München (* D. R. P. Nr. 36271 vom

26. Juni 1885) empfiehlt zur vollkommenen Verbrennung die Kohlen von unten in die Feuerung einzuführen (vgl. Melville 1885 256 * 262. Holdinghausen 1886 261 * 72)

und die Verbrennungsluft von oben zuzuleiten. Hierzu

ist in der Mitte des Ofens ein cylindrischer Schacht angebracht, welcher oben in den

Feuerraum mündet und mit seitlicher Kohlenzuführung versehen ist. Das Brennmaterial

fällt auf einen Teller, welcher in dem Schachte durch Hebel von auſsen aufwärts

bewegt werden kann, so daſs er den Feuerraum unten abschlieſst. Soll frisches

Brennmaterial eingebracht werden, so hält man die im Feuerraume brennenden Kohlen

durch eine eingesteckte Gabel zurück, bewegt den Teller abwärts und beschickt mit

Kohlen, welche dann bei der Aufwärtsbewegung des Tellers unter die glühende Schicht

rücken. Die Einführung der zur Verbrennung nöthigen Luft geschieht durch ein Rohr,

welches dicht über den Kohlen einmündet.

Einen eisernen Schürofen mit sichtbarem Feuer hat den in

England und Frankreich gebräuchlichen Formen entsprechend Abate in London construirt. Als Brennmaterial soll nach dem Engineer, 1886 Bd. 62 * S. 463 Anthracit oder Pechkohle

verwendet werden, welche in einem Rostkorbe verbrennt

(vgl. Fig. 1

Taf. 8). Der obere Theil des Ofenmantels wird durch Glasscheiben gebildet, welche

geöffnet werden können, um die strahlende Wärme des Feuers besonders auszunutzen.

Der Weg der Verbrennungsluft und der Feuergase ist durch Pfeile angegeben. Die in

den Sockel seitlich eintretende Luft kann durch Oeffnen der Glasthüren auch zur

Erwärmung des Zimmers benutzt werden. Die Glasscheiben werden allerdings keine

groſse Dauerhaftigkeit besitzen und die untere Hälfte des Ofens erscheint für die

Heizung ziemlich nutzlos.

Um zu gewissen Zeiten ein langsames Fortbrennen, z.B.

bei Nacht, zu erzielen, will Canis nach dem Génie

civil, 1886 Bd. 9 * S. 297 die Richtung des Feuerzuges in folgender Weise

ändern: Der Ofen enthält einen cylindrischen Feuerraum, in welchen die Kohlen von

oben eingeworfen werden, dessen Boden durch einen Planrost gebildet wird und dessen.

Wandung bis zu etwa halber Höhe mit Löchern versehen ist. Der unter dem

Feuercylinder befindliche Aschenraum ist durch eine lothrechte Wand getheilt und in

der vorderen Hälfte ein ausziehbarer Aschenkasten angeordnet; von der hinteren führt

ein Rohrstutzen nach dem Rauchrohre, in welches ein zweiter Stutzen mündet, der vom

oberen Theile des Feuercylinders abgeht und eine Drosselklappe enthält. Die cylindrische Wandung des

Aschenraumes setzt sich nach oben fort und umgibt als Mantel den Feuercylinder, ist

durch einen Deckel geschlossen und gegenüber den Löchern des Feuerraumes mit zwei

Schiebethüren versehen. Für starkes Feuer wird die Drosselklappe im oberen

Rauchabzuge und die Aschenthür geöffnet; sollen die Kohlen nur langsam brennen, so

werden die Schiebethüren mehr oder weniger geöffnet und Drosselklappe wie Aschenthür

geschlossen. Hierdurch tritt Luft durch die Löcher über die Kohlen, welche dabei

nach abwärts brennen, indem die Rauchgase nun durch den unteren Stutzen

abziehen.

Aehnlich ist der für Kokesfeuerung eingerichtete Ofen von J.

A. Viville in Paris (* D. R. P. Nr. 36637 vom 29. December 1885). Das

Brennmaterial wird in einen stehenden Cylinder eingebracht und liegt auf zwei mit

ihren Stäben einander rechtwinkelig überdeckenden Rosten, von denen der obere

wagerecht drehbar ist, um die Kokesschicht zu lockern. Der Feuercylinder ist

seitlich mit Löchern versehen, durch welche die Feuergase in den Raum zwischen dem

Cylinder und einem Mantel treten, an den das Rauchrohr sich anschlieſst. Der als

abnehmbare Haube gestaltete Deckel des Feuercylinders greift in ein mit Wasser

gefülltes, zwischen Mantel und Cylinder angebrachtes ringförmiges Gefäſs, um einen

Wasserverschluſs gegen das Austreten von Gasen zu erhalten. Die rasche Entleerung

des Ofens nach dem Aschenkasten wird durch Herausziehen beider Roste bewirkt.

Münter in Herford (* D. R. P. Nr. 34556 vom 12. August

1885, Zusatz zu Nr. 27481) will bei seinem Füllofen,

welcher in einfachster Weise aus zwei auf

gemeinschaftlichem Feuerkasten neben einander stehenden

Säulen besteht, von denen die eine als Füllschacht, die andere als

Heizkörper dient, die Regelung der Wärmeabgabe durch Verstellung eines Schiebers

bewirken, der das Einfallen der Kohlen in den Feuerraum mehr oder weniger hemmt.

Franz Lönholdt in Frankfurt a. M. (* D. R. P. Nr. 34896

vom 15. September 1885) hat an Füllöfen Steuerungen angegeben, welche bezwecken,

daſs der Ofen vollkommen zusammengebaut versendet

werden kann, so daſs sein Aufstellen und Ingangsetzen ohne Weiteres erfolgen kann.

Hierzu sind, wie Fig. 2 und 3 Taf. 8 zeigen,

winkelförmige Rippen b in der Innenwand des Feuerraumes

a so angegossen, daſs Kanäle c gebildet werden, durch welche Eisenstangen d gezogen sind, die den ganzen Ofen zusammen halten.

Zwischen den Rippen b werden Ausfütterungssteine i gesetzt und von ersteren gehalten. In den Kanälen c kann Luft hochströmen, sich erwärmen und durch

schlitzförmige Oeffnungen zur Feuerung gelangen.

Beim Kachel-Füllofen von Alb.

Conrad in Straſsburg i. E. (* D. R. P. Nr. 37449 vom 6. December 1885) soll

in den aus Kacheln aufgebauten Ofen ein eiserner Füllcylinder eingehängt werden.

Zugleich soll der Ofen jedoch auch ohne Füllfeuerung benutzt werden können, wozu

jedoch den Feuergasen

ein anderer Weg durch die Züge mittels Schiebereinstellung angewiesen wird.

Um für Füllöfen Grude zur Feuerung verwenden zu können,

haben Luckhardt und Alten in Kassel (* D. R. P. Nr.

37545 vom 19. März 1886) folgende Neuerungen angegeben: Der Rost hat nach Fig. 4 Taf. 8 Kegelform und ist mit wagerechten Löchern a zur Luftzuführung versehen; kleine Rippen über den

Löchern sollen verhindern, daſs sich diese zusetzen. Für groſse Feuerungen wird

statt dieses gelochten Kegels ein aus einzelnen, in kleinen Abständen über einander

liegenden Ringen bestehender Kegel empfohlen. Unter dem Rost ist ein zweiter Kegel

x angebracht, der durch einen von Hand zu

bewegenden Kurbelmechanismus v höher gestellt werden

kann, wodurch die freie Rostfläche vermindert werden soll, was jedoch aus der

Anordnung der Fig.

4 nicht ersichtlich ist. Zur Beseitigung der Asche dienen die Ringe b, b1, die mit gleich

groſsen Oeffnungen versehen sind und von welchen b

durch einen Handgriff drehbar gemacht ist. Wird nun der Ring b so gedreht, daſs die Oeffnungen in b und

b1 sich decken, so

fällt die auf b1

angesammelte Asche hindurch. Der Füllschacht c ist zu

einem Halse c1

zusammengezogen und eine Regelung der Brennstoffzuführung erfolgt durch Drehen des

Ringes d1 mittels

Handgriff d2

, wodurch der an c1 in schraubenförmiger Nuth bewegliche Ring d1 sich auf oder nieder

schiebt. Das Rohr e leitet etwa sich im Füllschachte

c entwickelnde Gase nach den Feuerzügen. Durch ein

Sieb f, welches mittels Handhaben u wagerecht gerüttelt und auch herausgenommen werden

kann, werden gröſsere Kohlenstücke zurückgehalten. Zur Reinigung der Feuerzüge ist

ein schwerer Ring g angebracht, welcher an Ketten

herabgelassen werden kann. Zwischen dem Füllschachte c

und dem Feuerzuge ist ein Raum i angeordnet, durch

welchen Zimmerluft streichen kann, indem sie bei o ein-

und bei m1

austritt.

Nach einer Mittheilung im Bayerischen Industrie- und

Gewerbeblatt, 1886 * S. 267 fertigt J. F.

Hausleiter in München Füllöfen, welche aus

einem eisernen Einsatz, welcher die Feuerstätte und die

Feuerzüge enthält, und einem Kachelmantel bestehen. Der

eiserne Füllschacht b ist, wie aus Fig. 5 Taf. 8 ersichtlich,

in den Hals des Einsatzes eingehängt und mit einem Fülltrichter versehen. Die

Rostanordnung besteht aus einem Planroste c, der durch

den Handgriff f herausgezogen werden kann, ferner aus

den Theilen d und e, von

welchen d von auſsen in schüttelnde Bewegung versetzt

werden kann. Ueber den Rosten ist ein Chamottering h

angebracht. Beim Anfeuern (durch die Thür l) wird

einunmittelbarer Zug der Feuergase von m nach n bezieh. nach dem Kamine p durch Verstellen des Schiebers n mittels

des Handgriffes o eingeleitet. Ist der Brand lebhaft

genug, so wird n geschlossen, so daſs nun die Feuergase

den längeren Weg durch die Züge i, q, r, t, n, p nehmen

müssen. Zur Erzielung eines langsamen Abbrennens wird der Schieber v

geöffnet. Die Zuführung

der Verbrennungsluft geschieht nur durch die Aschenthür k, die Reinigung der Roste durch die Thür u.

Durch seitlich an dem Einsatze vorbei führende Kanäle im Kachelmantel kann die durch

die Lochplatte X eintretende Zimmerluft behufs

schnellerer Erwärmung geleitet werden; auch ist eine Absaugung verdorbener Luft nach

dem Rauchrohre vorgesehen.

(Schluſs folgt.)

Tafeln