| Titel: | Ueber Neuerungen im Heizungswesen. |

| Autor: | K. H. |

| Fundstelle: | Band 264, Jahrgang 1887, S. 146 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen im Heizungswesen.

(Patentklasse 36. Fortsetzung des Berichtes S. 111

d. Bd.)

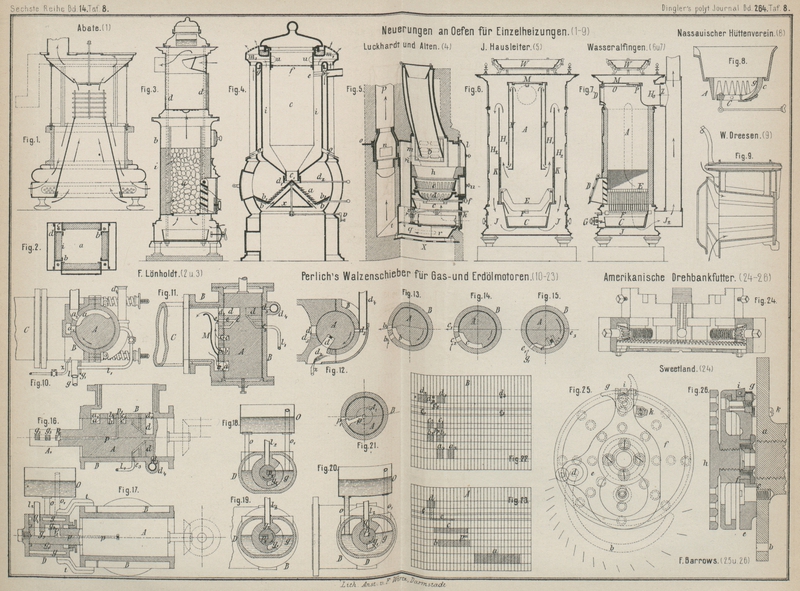

Mit Abbildungen auf Tafel

8.

Ueber Neuerungen im Heizungswesen.

I) Einzelheizungen.

(Schluſs.)

Die Füllöfen, welche das Kgl.

Württembergische Hüttenwerk Wasseralfingen liefert, sind ausführlich in

einem Vortrage beschrieben, welchen P. Lauser im Verein

für Baukunde in Stuttgart gehalten und im Vereinsprotokoll sowie im Gewerbeblatt aus Württemberg, 1886 * Beilage zu Nr. 31,

veröffentlicht hat. Der Vortrag ist auch besonders durch die reichen geschichtlichen Angaben über den Bau von Oefen in

Deutschland und die Entwickelung des genannten Hüttenwerkes bemerkenswerth, welches

nunmehr Füllöfen nach den Constructionen von Weigelin,

Daimler und Sachs ausführt.

G. Weigelin in Stuttgart (vgl. * D. R. P. Nr. 13 519 vom

22. September 1880) hat den bekannten Meidinger-Ofen in der Weise verbessert, daſs

der Feuerraum ausgefüttert und damit Wärme haltend

gemacht ist. Ferner ist die untere Klappenthür mit einer besonderen ventilartigen

Regelungsklappe versehen, um die Luftzuführung sehr

genau einstellen zu können, wobei ein Zeiger die gewünschte Stellung angibt und eine

Kreisdrehung desselben die vollständige Oeffnung der Klappe bewirkt. Es ist dann

noch an der oberen Füllklappe ein Fülltrichter gelenkig

angehängt, welcher bis in den Ofenkörper hineinreicht, damit beim Einfüllen von

Brennmaterial ein Verstreuen desselben verhütet wird. Mit dem Schlieſsen der Klappe

schiebt sich dieser Trichter von selbst in den Ofen hinein; beim Oeffnen erhält er

selbstthätig die richtige Stellung. Die Mäntel sind weiter als beim Meidinger-Ofen

aus einander gestellt, so daſs für den Durchzug der Zimmerluft gröſsere Querschnitte

gegeben sind. Aus gleichem Grunde sind die Mäntel von quadratischem und der

Feuerschacht von rundem Querschnitte.

Der von C. Daimler in Stuttgart angegebene Füllofen eignet sich für gröſsere Räume. Der

Füllschacht ist ausgefüttert, hat rechteckigen Querschnitt und liegt in der Mitte

der Vorderseite; er ist ferner mit einem Schüttelroste versehen und von fünf

senkrechten Feuerzügen umgeben, durch welche die Feuergase, nachdem sie den

Füllschacht durch an seinem unteren Theile beiderseits angebrachte Löcher verlassen

haben, theils auf- theils abwärts ziehen. An den seitlichen Ofen wänden dienen die

äuſseren Guſsplatten als Mäntel, zwischen denen und den seitlich liegenden

Feuerzügen die im Sockel einströmende Zimmerluft oder frische von auſsen zugeführte

Luft hochziehen und sich erwärmen kann. Als Brennmaterial sollen Kokes benutzt

werden.

Die neuesten Wasseralfinger Zimmeröfen sind von

Gieſserei-Inspector Sachs in Wasseralfingen construirt

und werden in verschiedenen Gröſsen ausgeführt, von welchen Fig. 6 und 7 Taf. 8 eine Form

wiedergeben (vgl. 1885 258 211). Der rechteckige

Füllschacht A ist wie bei dem Daimler'schen Ofen angeordnet, geht jedoch unten in einen breiteren

Feuerherd über, welcher mit eingehängten Rostbalken E

versehen ist, die mittels einer eingreifenden verzahnten Stange F geschüttelt werden können. Die Schürthür B ist zur Beobachtung des Feuers mit Glimmerscheiben

versehen. Beim Anheizen des Ofens wird die Drosselklappe Z geöffnet und damit ein Zug der Feuergase durch die Kanäle H1 und H3 unmittelbar nach dem

Rauchrohre erzeugt. Ist das Brennmaterial entflammt und der Schornstein genügend

erwärmt, so wird Z geschlossen, die Feuergase ziehen

von H1 nach H2 und nach dem

Sockelraume J, aus welchem sie in das Rauchrohr J2 treten. Die

Ausmauerung der Vorder- und der Hinterwand des Feuerschachtes sowie die seitlichen

Platten K mildern die Wärmestrahlung; letztere sind in

ihrem unteren Theile mit Löchern versehen, durch welche Feuergase nach den Kanälen

H2 und J entweichen können, um letztere und den Rauchabzug J2 anzuwärmen. Die im

Füllschachte sich entwickelnden Gase werden zwischen den Doppelwandungen N wieder dem Feuer zugeführt. Der Zutritt der

Verbrennungsluft zu den Kohlen wird durch die Form des Rostes erleichtert. Bei der

Beschickung des Füllschachtes öffnet sich mit der Füllthür D durch die Verbindungsstange O ein Schieber

P, wodurch eine Oeffnung in der Deckplatte M frei wird, durch welche die Rauchgase nach dem

Rauchrohre ziehen, so daſs ihr Eintreten in das Zimmer verhütet ist. Das

Schraubventil G (in der Thür für den Aschenkasten C) dient zur Regelung des Luftzutrittes. Die

Wasserschale W vermittelt eine Befeuchtung der Luft.

Die Kohlen brennen langsam und gleichmäſsig ab; eine Füllung genügt je nach der

Witterung 1 bis 8 Tage.

Um Räume, welche mit einem Kachelofen oder Kamine versehen sind, rasch anheizen zu

können, findet man manchmal kleine eiserne Oefen in Verwendung, deren Rauchrohr in

den eigentlichen Ofen geleitet ist. Für diese Hilfsöfen empfiehlt A. v. Kieter in Weiſser Hirsch bei Dresden (* D. R. P.

Nr. 34503 vom 29. Juli 1885), die Hinterwand des Ofens

aus einzelnen Theilen zu bilden, welche durch einen

Kettenzug derart lothrecht gegen einander verschoben werden können, daſs der an

einer der Platten sitzende Rauchabzugsstutzen in die in der Heizthür des

eigentlichen Ofens angebrachte runde Oeffnung passend eingestellt werden kann.

Um je nach Bedarf die durch einen Ofen erwärmte Zimmerluft mit frischer Auſsenluft

mischen oder auch nur Lüftung erreichen zu können, versieht Herm. Weigel in Königsberg i. Pr. (* D. R. P. Nr. 34301 vom 7. Juli 1885)

einen Ofen beliebiger Art mit zwei Mänteln, welche

zwischen sich und dem Ofen genügenden freien Raum für die Luftbewegung lassen. Durch

den Raum zwischen den beiden Mänteln zieht frische Auſsenluft und durch den vom

inneren Mantel und dem Ofen gebildeten Raum streicht die sich dabei am Ofen erwärmende

Zimmerluft. Ein im oberen Theile des inneren Mantels befindlicher, von auſsen

stellbarer Drehschieber erlaubt in der einen Stellung ein Mischen beider Luftströme,

welche dann ins Zimmer treten; in der zweiten Stellung läſst der Schieber die

Zimmerluft durch einen Stutzen ins Freie entweichen und veranlaſst so eine Lüftung

des Zimmers.

Die von Frey in Frankfurt a. M. (* D. R. P. Nr. 35637

vom 17. November 1885) angegebene Einrichtung an Oefen beliebiger Art zur Absaugung

verdorbener Zimmerluft zeigt nichts Neues. Es sind

hierzu in dem Ofen, der dabei als Kaminofen gedacht ist, über einander wagerechte

Kanäle angeordnet, welche in einige lothrechte übergehen, die durch wagerechte

Kanäle mit einander und mit dem Schornsteine in Verbindung stehen. Die lothrechten

Kanäle liegen hinter einander und dicht hinter der Vorderwand des Ofens, welche

daher kühl bleibt und z.B. als Spiegelfläche hergestellt werden kann.

Für Feuerungen beliebiger Art schlägt Jos. Moore in

Benlah Road, England (* D. R. P. Nr. 35242 vom 11. Oktober 1885) vor, zur besseren

Ausnutzung der Feuergase eine gröſsere Zahl paralleler

Platten in die Feuerzüge einzuschalten, also eine möglichst groſse

Berührungsfläche der Feuergase mit den Ofenflächen herzustellen. Für Zimmeröfen

sollen diese Platten mit einem Kanäle derart verbunden sein, daſs sie die

aufgenommene Wärme in diesen überleiten; dieser Kanal soll zur Erwärmung der

Zimmerluft dienen, welche durchgeleitet wird.

Roste: Die Zuführung erhitzter Verbrennungsluft zu der

Flamme ist der Zweck des von Friedr. Geiſsler in

Dresden (* D. R. P. Nr. 37308 vom 18. Februar 1886, Zusatz zu * Nr. 33082)

angegebenen Röhrenrostes. An Stelle der früheren an

ihren hinteren Enden gekrümmten Hohlroststäbe ist nunmehr eine hohle Feuerbrüche in Verbindung mit einer an derselben

angebrachten Klappe empfohlen, durch welche die Luftzuführung geregelt werden

kann.

Joh. Kerschgens in Stolberg bei Aachen (* D. R. P. Nr.

36700 vom 21. März 1886) will gleichfalls zur Zuführung von erhitzter

Verbrennungsluft einen Einsatz anwenden, der als Cylinder

mit nach innen vorstehenden Rippen gebildet ist und auf einem an diesen

angegossenen Ringe einen Planrost trägt. Zwischen den Rippen bilden sich Kanäle,

welche von den Kohlen nicht völlig ausgefüllt werden, so daſs Luft von unten in

denselben hochziehen und zu der brennenden Schicht von allen Seiten treten kann.

(Vgl. auch Lönholdt * S. 113 d. Bd.)

Um ein leichtes Reinigen des Rostes von Schlacken und

Asche zu ermöglichen, sind folgende Rosteinrichtungen vorgeschlagen worden.

W. Heimerdinger in Mainz (* D. R. P. Nr. 34791 vom 22.

Februar 1885) will bei einem Füllofen mit seitlich liegendem Füllschacht, aus dem

die Kohlen auf einen Planrost rutschen, die Roststäbe

an dem Ende, gegen welches die Kohlen fallen, in stumpfem

Winkel aufwärts biegen, so daſs dort, wo die Verbrennung am stärksten sein soll, auch die

nöthige Luft leicht zutreten kann. Ferner führt Heimerdinger quer durch den Aschenraum dicht unter dem Hoste eine von

auſsen drehbare Achse mit Zähnen, welche bei der Drehung durch die Rostspalten

greifen und diese reinigen.

Max Schneider in Doos bei Nürnberg (* D. R. P. Nr. 34694

vom 15. Februar 1885) bildet einen Rostkorb aus einem wagerecht verschiebbaren Planrost und einem darüber drehbar gelagerten Rostkegel. Durch die

Bewegung beider Rosttheile wird die Kohlenschicht derart gerüttelt, daſs die Asche

sich leicht absondern soll.

Ein anderer Rostkorb ist von dem Hessen-Nassauischen Hüttenverein in Neuhütte bei Straſsebersbach (* D. R.

P. Nr. 35241 vom 24. September 1885) angegeben. Der Bodenrost C (Fig. 8 Taf. 8) ist hier an

dem festliegenden Rostkegel A um eine wagerechte Achse

drehbar angebracht und an der hinteren Seite mit aufwärts gekrümmten Zähnen g versehen, welche sich in gewöhnlicher Stellung

zwischen entsprechende Zähne c des Rostkegels A legen, beim Drehen von C

mittels des Handgriffes jedoch die auf C liegenden

Schlacken nach oben vor die Feuerthür bringen; dabei ist aber wohl vorausgesetzt,

daſs die Schlacken nicht an den Bodenrost anbacken.

Bei der von der Gewerkschaft Quint in Quint bei Trier (*

D. R. P. Nr. 35953 vom 24. Oktober 1885) empfohlenen Einrichtung sitzt ein ebener Bodenrost auf einer Stange, die quer zu der

Roststabrichtung durch den Ofen gelegt ist und an welcher auſsen ein Handhebel

angreift; letzterer findet seinen Drehpunkt in einer etwas über der Stange

angebrachten Stütze, welche jedoch gestattet, daſs der Hebel auch umgelegt werden

kann, wobei der Bodenrost gekippt wird. Es kann also mit dem Hebel sowohl ein

wagerechtes Verschieben des Rostes, wie ein Kippen desselben bewirkt werden.

Erwähnenswerth ist ein Ofenthürschlüssel von Adolf Horenburger und Louis

Schönjahn in Braunschweig (* D. R. P. Nr. 35963 vom 24. December 1885),

dessen Form gestattet, den heiſseri Griff einer Ofenthür fassen zu können, ohne sich

zu verbrennen. Der Schlüssel besteht aus einem mit Handgriff versehenen Bolzen und

einer Zange, deren einer Backen festsitzt, während der andere durch eine Feder

hochgedrückt wird. Ein verschiebbarer Ring hält durch den Druck einer Spiralfeder

die Klauentheile zusammen. Wird der Ring zurückgezogen, so öffnet sich die Zange und

kann man damit den Griff der Ofenthür fassen; die Spiralfeder bewirkt dann wieder

das Schlieſsen der Klaue, mittels der auch der Griff geschraubt werden kann, zum

Sperren der Ofenthür.

Wilh. Dreesen in Stoppenberg bei Essen (* D. R. P. Nr.

37339 vom 18. Februar 1886) hat einen Ofenrohrhalter

angegeben, der, wie Fig. 9 Taf. 8 zeigt, mit Zügen versehen ist, durch welche die verdorbene

Luft aus dem Zimmer nach dem Schornstein entweichen kann. Diese Züge sind dadurch gebildet, daſs die

Büchse, welche an der Stelle, wo das Rauchrohr des Ofens die Zimmerwand durchdringt,

in diese eingesetzt wird, mit sternförmigem Querschnitt das Rauchrohr umfaſst,

wodurch einzelne Kanäle von dreieckigem Querschnitt entstehen, die vorn in einem

ringförmigen Spalte münden. Der vordere Rand der Büchse ist mit spiralförmigen

Führungsleisten versehen, über welche ein Verschluſsring mittels zweier Schnüre vor-

und rückwärts bewegt werden kann, wodurch der erwähnte Spalt für den Abzug der Luft

weiter oder enger gestellt wird. Um beim Reinigen des Schornsteines ein Eindringen

von Ruſs in das Zimmer zu verhüten, ist ein Schieber angebracht, welcher bequem mit

Hilfe einer Schnur geschlossen werden kann. Der Apparat wird von Anton Kevelaer in Neuſs a. Rh. angefertigt. Zum

Schlusse sei auf die Vorschriften zur Erzielung eines

möglichst rauch- und ruſslosen Betriebes der Hausfeuerungen aufmerksam

gemacht, welche seitens der Stadtverwallung von Dresden den Haushaltungsvorständen

in Form von Anschlagzetteln mitgetheilt wurden, die in der Küche aufzuhängen sind.

Diese Vorschriften erstrecken sich auf zweckmäſsigste Erbauung und Betrieb der

Feuerstätten und geben hierfür verschiedene Winke an, welche die allgemeine

Beachtung verdienen.

K. H.

Tafeln