| Titel: | Ueber Neuerungen an Pumpen. |

| Fundstelle: | Band 264, Jahrgang 1887, S. 155 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an Pumpen.

(Patentklasse 59. Fortsetzung des Berichtes Bd.

261 S. 357.)

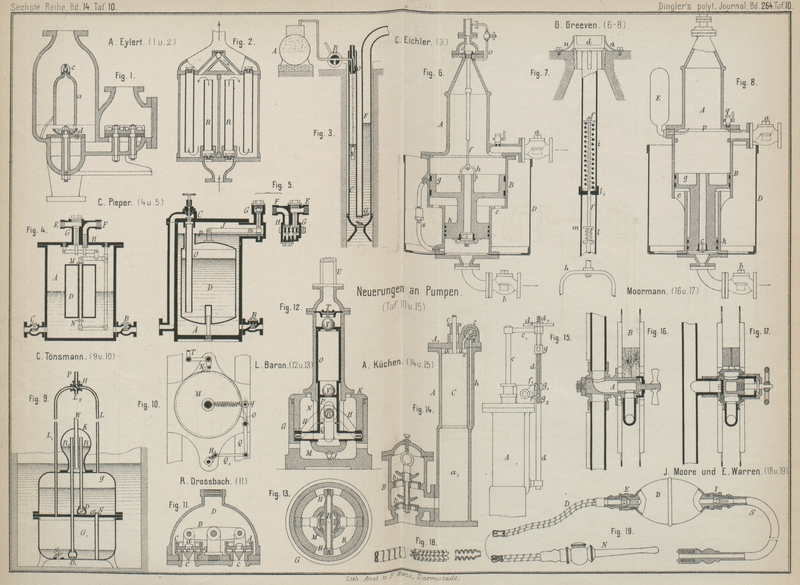

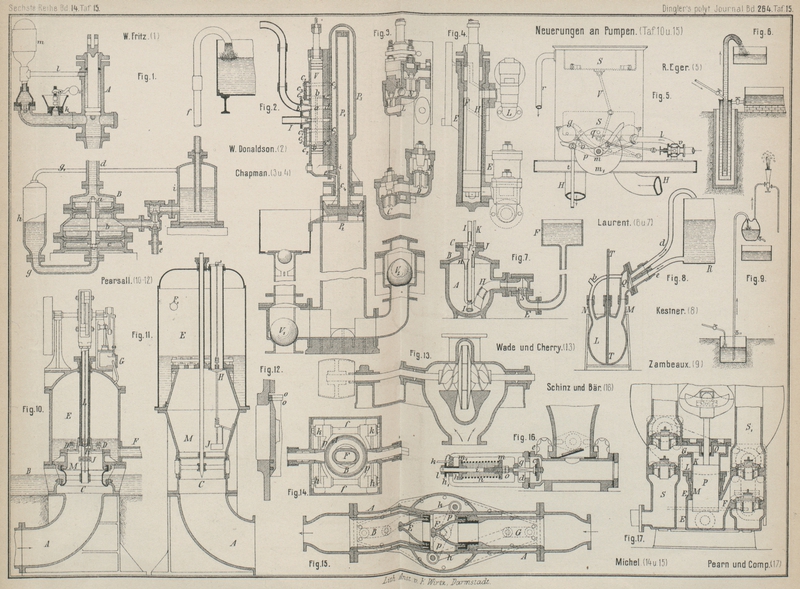

Mit Abbildungen auf Tafel

10 und 15.

Ueber Neuerungen an Pumpen.

Um eine vollständige Verdichtung des Dampfes bei

Dampfwasserhebern (Pulsometern) zu erzielen, gibt Alb. Eylert in Hannover zwei Wege an.

Nach dem * D. R. P. Nr. 35756 vom 1. Juli 1885 wird in den Pulsometerkammern (Fig. 1 Taf. 10)

eine Glocke a angeordnet, deren oberer Theil durch ein

sich nach oben öffnendes Ventil c verschlossen wird. In

der Saugperiode füllen sich Kammer und Glocke mit Wasser. Tritt die Druckperiode

ein, so entleert sich die Kammer in bekannter Weise; dagegen bleibt die Glocke a gefüllt. Erst wenn das Wasser in der Kammer bis zum

unteren Rande der Glocke gesunken ist und in Folge dessen Dampf in die Glocke a tritt, stürzt der Inhalt derselben heraus, fällt auf

den Teller d und spritzt nach allen Richtungen aus

einander, wodurch die Saugperiode wieder eingeleitet wird. Die Lage des Druckkanales

ist also bei dieser Anordnung für die Wirkung unerheblich.

Ein einfacherer Weg ist in Fig. 2 Taf. 10 (vgl. * D.

R. P. Nr. 35759 vom 28. August 1885) angegeben (vgl. auch 1886 261 * 358); hierbei sind die Saugrohre R bis

fast zur Decke der im Uebrigen cylindrisch geformten Pumpenkammern hochgeführt und

die Druckrohre gehen fast bis zum Boden der Kammern. Erreicht nun in der

Druckperiode der Dampf den unteren Rand des Druckrohres, so tritt etwas Dampf in

dieses ein und bewirkt den Beginn der Saugperiode. In Folge dessen fällt durch das

Saugrohr angezogenes Wasser durch die ganze Höhe der Kammer und vervollständigt die

saugende Wirkung.

Wie die Zeichnung erkennen läſst, besteht der Pulsometer aus 3 Theilen: 1) dem

Fuſsstücke mit den Saugventilen und den schmiedeisernen Saugrohren R, 2) dem Mittelstücke, das die cylindrischen Kammern

bildet, und 3) dem Kopfstücke, welches mit der Druckkammer, den Druckventilen, mit

den schmiedeisernen Steigröhren und der Dampfvertheilungsvorrichtung versehen ist.

Alle 3 Theile werden durch 4 Kopf- und Fuſsstücke verbindende äuſsere Ankerschrauben

zusammen gehalten. Der Pulsometer kann jedoch auch ganz aus Guſseisen in einem

Stücke hergestellt

werden, in welchem Falle die Saugkanäle auſsen an den cylindrischen Pumpenkammern in

die Höhe geführt sind und dann seitlich in diese einmünden, während die Druckkanäle

rechts und links der Zwischenwand in der Mittellinie des Pulsometers liegen.

Für Bohrlochpumpen mit direktem Dampfdruck gibt Carl Eichler in Berlin (* D. R. P. Nr. 36941 vom 15.

December 1885) verschiedene Constructionen an, von denen die einfachste in Fig. 3 Taf. 10

abgebildet ist. Die Pumpe besteht aus einem U-förmig gebogenen Rohre, dessen beide

Schenkel C und F

verschiedene Weite haben. Am Fuſse derselben ist der Saugkopf mit Korb und Saug- und

Druckventil angeordnet, während sich im oberen Theile des engeren Schenkels C ein Kolbenschieber O

bewegt, welcher mit einem bis in den unteren Theil des Rohres reichenden Schwimmer

X verbunden ist. Der weitere Schenkel F ist oben mit einem einfachen Ausgusse versehen. Die

Pumpe wird, nachdem der Hahn B so gestellt ist, daſs

das Innere von C mit der Auſsenluft in Verbindung

steht, so weit in das im Bohrloche stehende Wasser eingesenkt, bis letzteres durch

das sich nach oben öffnende Saugventil in die Röhren C

und F eintritt und über dem Schwimmer X steht. In Folge dessen hebt sich letzterer und stellt

den Kolbenschieber O so, daſs nach Umstellung des

Hahnes B Dampf aus dem Kessel A in den engen Schenkel C tritt und das in

diesem befindliche Wasser durch das Druckventil G in

den weiteren Schenkel fördert. Sinkt das Wasser im engeren Schenkel C bis unter den Schwimmer X, so wirkt das Eigengewicht desselben auf eine Verschiebung des

Kolbenschiebers O, wodurch der Dampfzutritt abgesperrt,

dagegen das Innere des engeren Schenkels C mit der

Auſsenluft in Verbindung gesetzt wird. Es füllt sich dann der engere Schenkel C wieder mit Wasser, wodurch der Schwimmer X gehoben und der Dampfzulaſs geöffnet wird. In dieser

Weise wiederholt sich das Spiel. Bei den übrigen in der Patentschrift erläuterten

Pumpen füllt der Pumpenkörper das Bohrloch vollständig aus. Die beiden Räume C und F werden dann durch

eine mittlere Scheidewand des cylindrischen Pumpenkörpers gebildet, oder dieselben

liegen concentrisch zu einander. Behufs möglichster Vermeidung von Dampf Verlusten gibt die Firma Carl

Pieper in Berlin (* D. R. P. Nr. 36332 vom 3. September 1885) die in Fig. 4 Taf. 10

dargestellte Steuerung für einkammerige

Dampfwasserheber an. Es wird angenommen, daſs demselben das zu hebende

Wasser zuflieſst, was die Verwendung auch von Druckluft

o. dgl. ohne Aenderung der Einrichtung ermöglicht.

Der Wasserheber besteht aus einer geschlossenen Kammer A mit Zuiluſsventil B,

Druckventil C, Dampfzulaſsrohr E und Auspuff F; die zu letzteren gehörenden

Ventile G und H werden

durch einen Schwimmer D in folgender Weise bewegt:

Angenommen, die Kammer A fülle sich, so ist B offen, C geschlossen,

desgleichen ist G geschlossen und H offen; die Gase werden also durch die einflieſsende

Flüssigkeit herausgedrängt und der Schwimmer steigt empor, bis er gegen den Anschlag

M stoſst. Hier steht der Schwimmer zunächst still

und fängt an, bei weiter steigender Flüssigkeit vermöge des stetig zunehmenden Auftriebes einen

fortwährend wachsenden Druck auf den Anschlag M und

damit auf das Ventil G auszuüben. Sobald dieser Druck

groſs genug geworden ist, um den über dem Ventile herrschenden Gasdruck zu

überwinden, wird das Ventil G geöffnet und geht der

Schwimmer vermöge der angesammelten Energie weiter in die Höhe und vollführt sofort

die Umsteuerung bis zum völligen Schlusse des Ventiles H. Es treten nun durch das geöffnete Ventil G

gespannte Gase in das Gefäſs A ein und drücken auf die

Flüssigkeit. In Folge dessen öffnet sich Ventil C, es

wird das Ventil B geschlossen und die Flüssigkeit

herausgefördert; die Oberfläche derselben sinkt und damit der Schwimmer D. Das Ventil H wird jetzt

durch den Gasdruck im Gefäſse fest gegen seinen Sitz gepreſst. Der Schwimmer stöſst

bei fortdauerndem Sinken gegen den Anschlag N und übt

einen immer mehr zunehmenden Druck auf den Anschlag N

und damit einen stetig wachsenden Zug auf das Ventil H

so lange aus, bis der Zug den Druck der Gase auf die Ventilfläche überwindet. Dann

wird das Ventil H plötzlich geöffnet und vermöge der

angesammelten Energie setzt der Schwimmer seine Bewegung noch fort bis zum völligen

Schlusse des Ventiles G und völligem Oeffnen des

Ventiles H. Die gespannten Gase entweichen nun aus dem

Gefäſse, das Ventil C schlieſst sich, B wird durch die nachdrängende Flüssigkeit geöffnet und

das Gefäſs füllt sich von Neuem.

Fig. 5 Taf. 10

stellt einen Wasserheber mit offenem Schwimmer dar.

Diese Anordnung eignet sich für Dämpfe von sehr hoher

Spannung, da der Schwimmer von auſsen und innen gleichem Drucke unterliegt,

also auch durch den höchsten Gasdruck nicht eingedrückt oder undicht werden

kann.

P ist ein oben offener Hals auf dem

Schwimmer D, durch welchen das Druckrohr O bis unten in die Höhlung des Schwimmers hineinragt.

Zwischen dem Rohre O und den Wänden des Halses P bleibt genügend freier Raum, um Druckgleichheit

innerhalb und auſserhalb des Schwimmers zu sichern und um der Flüssigkeit freien

Eintritt in das Innere des Schwimmers zu gestatten. Die Ventile H und G liegen neben

einander und werden von einem zweiarmigen, am einen Ende gabelförmig gestalteten

Hebel J bewegt.

Angenommen, der Schwimmer D sei

entleert, dann ist das Ventil G durch den Auftrieb

desselben geschlossen, H geöffnet; der Druck im Gefäſse

A ist also dem äuſseren Atmosphärendrucke gleich.

In Folge dessen läuft Flüssigkeit durch das Ventil B in

das Gefäſs ein, während C zugedrückt ist. Die

Flüssigkeit steigt neben dem Schwimmer empor, über diesen hinweg und stürzt in den

Hals P hinein so lange, bis das Gewicht von Schwimmer

und Inhalt vermindert um den Auftrieb genügt, dem auf dem Ventile G ruhenden Gasdrucke das Gleichgewicht zu halten.

Unmittelbar danach wird nun dieses Ventil plötzlich geöffnet und setzt der

Schwimmer, da noch fortwährend Flüssigkeit einstürzt, die Bewegung behufs völliger

Umsteuerung der Ventile mit zunehmender Energie und abnehmendem Ventilwiderstande so

lange fort, bis H geschlossen und G voll geöffnet ist. Es tritt hiermit der volle

Gasdruck im Gefäſse A ein, der Zufluſs der Flüssigkeit

hört auf, B schlieſst sich, C öffnet sich und das durch E eintretende Gas

drängt die Flüssigkeit aus dem Hohlraume des Schwimmers heraus und nimmt deren Platz

ein. Der Schwimmer bekommt dadurch Neigung zum Steigen, kann aber dieser nicht

sogleich folgen, da das Ventil H noch durch den

Gasdruck auf seinem Sitze festgehalten wird. Es wird daher das Ausdrücken der

Flüssigkeit so lange fortgesetzt, bis der Schwimmer so weit entleert ist, daſs der

Auftrieb genügt, das Ventil H von seinem Sitze

abzuziehen. Da der Auftrieb des Schwimmers sich bei steigender Bewegung nicht

ändert, weil derselbe immer ganz unterhalb des Flüssigkeitsspiegels bleibt, so

vollführt er die umsteuernde Bewegung mit ungeschwächter Energie bis aus Ende, d.h.

bis zum völligen Schlusse des Ventiles G und

entsprechendem völligem Oeffnen des Ventiles H. So

wiederholt sich das Spiel.

Soll der Flüssigkeitsheber zugleich auch ansaugend wirken, so wird

in die an den Auspuffstutzen F sich anschlieſsende

Rohrleitung ein Rückschlagventil eingeschaltet. Dieses Ventil schlieſst sich nach

der Eröffnung des Auslaſsventiles

H zu Folge des bei der Verdichtung des gespannten

Dampfes eintretenden Vacuums und die Druckverminderung im Gefäſse A genügt, um Flüssigkeit durch Ventil B anzusaugen.

Um die Saugkraft des Dampfes in Pulsometern vollständig

auszunutzen, ordnet Rich. Droſsbach in Aachen

(* D. R. P. Nr. 36255 vom 9. Februar 1886) zwei eigenthümlich gestaltete Steuerventile (Fig. 11 Taf. 10) an,

welche an einem Balken B pendelnd aufgehängt sind.

Jedes Ventil A bewegt sich in einer

cylindrischen Führung C, welche in ihrer unteren, zur

Pumpenkammer gehenden Oeffnung einen durch Rippen angegossenen Kegele trägt;

letzterer versperrt die Oeffnung so weit, daſs nur eine schmale, ringförmige

Dampfeintrittsöffnung gebildet wird, welche von einem ringförmigen Ansätze auf der

unteren Seite der Ventile verschlossen werden kann. Die Gröſse der Dichtungsfläche

ist in Bezug auf die gesammte Fläche der Ventile äuſserst klein gewählt, um eine

möglichst geringe Belastung durch den Dampfdruck zu erhalten und eine leichte

Umsteuerung zu erreichen.

Das Ventil A bildet mit dem

Fuhrungscylinder C zwei Kammern, eine ringförmige o1 und eine kreisrunde

o, von welchen die letztere durch die Bohrung a mit dem Dampfraume D in

Verbindung steht, o ist die Arbeitskammer, welche der

Pumpenkammer den gröſsten Theil des arbeitenden Dampfes zuführt. o1 dagegen ist die

Vacuumschutzkammer; sie dient weniger zum Speisen der Pumpenkammer (weil nur der

zwischen Ventil und der äuſseren cylindrischen Führung sich hindurchdrängende Dampf

in o1 eintritt), als

zum Umsteuern. Sobald in der Pumpenkammer Condensation eintritt, ist in der Kammer

o1 der

Dampfverbrauch viel gröſser als die Dampfzuströmung. Das Vacuum schlieſst in Folge

dessen das Ventil schon beim ersten Entstehen der Condensation. Dabei wirkt der

Dampfüberdruck auf eine sehr groſse Fläche und hat für das Abreiſsen des zu

öffnenden Ventiles nur den Druck zu überwinden, welcher auf der kleinen

Dichtungsfläche lastet, weil nach Schluſs des Ventiles der zwischen Ventil und

Führung sich hindurchdrängende Dampf wieder in die Vacuumschutzkammer eindringt und

das Ventil bis auf die Dichtungsfläche entlastet.

Um Wasser aus Brunnen mittels Luftdruck zu heben,

schlägt C. Tönsmann in Gadderbaum bei Bielefeld (* D.

R. P. Nr. 36251 vom 22. Januar 1886) folgende Einrichtung vor: In einem Wasserkasten

stehen zwei geschlossene Gefäſse g und G1 (Fig. 9 Taf. 10), welche

mit Eintrittsklappen S und S1, den Steigrohren R, R1 und W, sowie den Luftzuführungsrohren L und L1 versehen sind. Mittels einer Luftpumpe wird

Druckluft durch das Rohr P und die Abzweigungen L und L1 in die Gefäſse g und

G1 geleitet. In der

Kreuzung von P, L, L1

sitzt ein Vierwegehahn H, durch welchen bei der in der

Zeichnung angenommenen Stellung das Gefäſs g mit der

Luftpumpe und das Gefäſs G1 mit der äuſseren Luft in Verbindung gesetzt wird.

Die Umsteuerung des Hahnes H

geschieht selbstthätig von der Luftpumpe aus mit Hilfe der Einrichtung Fig. 10: Die

Stange T wird von der Luftpumpe aus auf- und

niederbewegt und dadurch die Scheibe M mittels des

Schaltkegels N nach einer bestimmten Anzahl von Hüben

herumgedreht. An M sitzt der Daumen O, welcher auf die Rolle q

am Hebel Q wirkt. Dieser ist durch die Stange Q1 und den Hebel Q mit dem Vierwegehahn H

verbunden, so daſs, wenn der Daumen 0 den Hebel Q

bewegt, eine Drehung des Hahnes hervorgerufen wird. In der gezeichneten Stellung des

Hahnes wird das in dem Gefäſse g befindliche Wasser

durch die aus L nach g

strömende Luft durch D in den Windkessel K und von da nach oben gedrückt, während die in G1 befindliche Luft

durch L2 ausströmt.

Nach einer bestimmten Anzahl von Huben der Luftpumpe steuert diese den Hahn in beschriebener

Weise um. Nun tritt die Luft aus P durch L1 nach G1 und treibt das

Wasser durch D1 und R1 nach K und von hier durch W zu

den Verbrauchsstellen. Die in g vorhandene Luft strömt

durch L und L2 in die äuſsere Atmosphäre, so daſs sich bald in

g Atmosphärendruck einstellt und das Wasser des

Brunnens durch S in den Raum g tritt und diesen nach und nach füllt.

Eine eigenthümliche Verbindung einer Dampfvacuumpumpe mit

einer Pumpe mit Differentialkolben schlägt G. A.

Greeven in Brühl bei Köln (* D. R. P. Nr. 36245 vom 28. Oktober 1885) vor.

In Fig. 6 Taf.

10 bezeichnet A eine Vacuumpumpenkammer, welche sich

mit ihrem unteren offenen Ende auf den Cylinder B der

Differentialpumpe aufsetzt. In dieser spielt der durchbrochene und mit dem sich nach

unten öffnenden Ventile c versehene Differentialkolben

gk. a ist das Saug- und b das Druckventil der Pumpe.

Die Wirkungsweise des Apparates ist folgende: Der Dampf tritt

durch das Steuerventil d in die Vacuumpumpenkammer,

wenn der Differentialkolben die höchste Stellung einnimmt und die Raume über dem

Kolbentheile g vom vorhergehenden Spiele des Apparates

ganz oder theilweise mit Wasser gefüllt sind. Der Dampfdruck nebst dem Gewichte des

Differentialkolbens und des über demselben stehenden Wassers treibt dann den Kolben

nach unten. Der kleinere Kolbentheil k preſst das

Wasser unter demselben durch das Druckventil b, wobei

sich das Kolbenventil c schlieſst. Wenn der

Differentialkolben bis zu einem gewissen Punkte heruntergegangen ist, tritt durch

Wassereinspritzung in die Vacuumkammer die Condensationsperiode ein und nun bewegt

sich der Kolben durch den Luftdruck, welcher in Folge der Durchbrechung e an der Verbindungsstelle der beiden Pumpencylinder

auf die untere Seite des groſsen Kolbens wirken kann, wieder nach oben. Dabei tritt

ein Theil des über dem groſsen Kolben g befindlichen

Wassers durch das Kolbenventil c unter den kleinen

Kolben k, während in Folge der mehr oder weniger

groſsen Luftleere in der Vacuumkammer das Wasser durch das Saugventil in diese und

den groſsen Pumpencylinder einströmt. Wenn der Differentialkolben seinen höchsten

Stand erreicht hat, beginnt das Spiel von Neuem. Der Differentialkolben treibt das

Wasser mit einem Drucke in die Höhe, welcher dem Verhältnisse der Flächen der beiden

Kolben g und k entspricht;

diese können so groſs gewählt werden, daſs eine geringe Dampfspannung in der

Vacuumpumpe genügt, um eine groſse Druckhöhe zu überwinden.

Die Einspritzung in die Vacuumkammer zur Condensation des Dampfes

erfolgt durch das Rohrs, welches das Einspritzwasser unter dem kleinen Kolben

entnimmt und zwar dann, wenn der abwärts gehende Kolben die Ausmündungsöffnung des

Rohres s in dem groſsen Pumpencylinder frei gemacht

hat. Der Druck unter dem kleinen Kolben k ist im

Verhältnisse der Kolbenflächen des Differentialkolbens groſser als der Dampfdruck in

der Vacuumkammer. Das Condensationswasser spritzt unter diesem gröſseren Drucke in

die Vacuumkammer und bewirkt dadurch eine plötzliche Condensation. Ist das

Verhältniſs der Kolbenflächen 1 : 4 und hat der Dampf 3at Spannung, so würde das Condensationswasser mit 12at Druck einspritzen.

Die Steuerung des Ventiles der Vacuumkammer wird durch den

Differentialkolben bewirkt, mit welchem eine Stange f

durch den Bügel h verbunden ist. Diese Stange trägt an

ihrem oberen Ende zwischen zwei Platten eine Feder i

(Fig. 7

Taf. 10). Die untere, verschiebbare Platte legt sich gegen den Absatz der im unteren

Theile verstärkten Stange. Mit dem Ventile d ist das

Rohr l verbunden, welches die Feder t um schlieſst. Das Rohr l

besteht aus zwei Theilen mit einer Scheidewand l1, durch welche die Stange f mit ihrem dünneren Theile hindurchgeht.

Wenn der Kolben oben steht, so befindet sich die untere Platte in

einer bestimmten Entfernung von der Scheidewand l1. Geht der Kolben herunter, so setzt sich die Feder

auf und zwar sind die Abstände zwischen Scheidewand und unterer Platte so bemessen,

daſs dies erfolgt, wenn der Kolben g die Spritzöffnung

des Rohres s eben frei gelegt hat. Das Ventil d schlieſst sich dann und beim weiteren Abwärtsgehen

des Kolbens g wird die Feder i zusammengedrückt. Geht der Kolben g wieder

in die Höhe, so bleibt das Ventil d durch den

Dampfdruck des Arbeitsdampfes so lange geschlossen, bis die von einer Feder

getragene Platte m von unten gegen die Scheidewand

stöſst und das Ventil öffnet. Damit das Ventil d in der

geöffneten Stellung verbleibt, wird es durch Federn n

gehalten, welche sich seitlich gegen dasselbe anlegen. Zur Ingangsetzung des

Apparates dient die Umleitung o (Fig. 6). Der

Pumpencylinder steht in einem Wasserkasten D, so daſs

der den Pumpenkolben aufwärts treibende Luftdruck nicht unmittelbar, sondern durch

das Wasser im Kasten auf den Kolben g übertragen wird.

Man braucht in Folge dessen keine so genaue Dichtung des Kolbens g.

Fig. 8 Taf. 10

zeigt die Verbindung der Differentialpumpe mit einer

Greeven'schen Dampfpumpe (vgl. 1883 248 * 5. 1884 252 * 443),

wobei die Dampfsteuerung und die Einspritzung durch den Kolben fortfällt.

Bei der Ingangsetzung dieser Pumpe wird, wie bei der Anordnung

Fig. 6,

zuerst der Ablaſshahn q geöffnet, um die Luft durch den

in die Kammer eingelassenen Dampf auszutreiben. Nachdem alle Luft entfernt ist, wird

der Hahn geschlossen und der weitere Zutritt des Dampfes abgesperrt. Es condensirt

nun der Dampf in der Kammer. Der unten stehende Kolben wird in Folge dessen durch

den Luftdruck gehoben und, wenn von der früheren Arbeit her Wasser über dem

Differentialkolben gestanden hat, so tritt ein Theil desselben durch die

Durchbohrung und das Kolbenventil c unter den kleinen

Kolben k, während durch das Saugventil a neues Wasser über den Kolben g gelangt. Wird nun das Dampfabsperrventil wieder geöffnet, so daſs Dampf

in die Kammer tritt, so drückt dieser sowie das Gewicht des über dem

Differentialkolben stehenden Wassers und das Eigengewicht des Kolbens g letzteren nach unten und damit das unter dem kleinen

Kolben h befindliche Wasser durch das Druckventil b. Erreicht das Wasser über dem Kolben die

Condensationskante p, so tritt durch Expansion des

Dampfes beim plötzlichen Uebergange aus dem engeren Querschnitte der Pumpenkammer in

den weiteren Querschnitt des Pumpencylinders eine Druckabnahme des Dampfes ein und

spritzt in Folge dessen aus dem Windkessel E das

Einspritzwasser in die Vacuumkammer, in welcher es die vollständige Condensation

bewirkt. Der Kolben steigt wieder und der Apparat arbeitet selbstthätig weiter.

Als Vortheile der Pumpe gegenüber Pulsometern werden von Greeven angegeben, daſs das Vacuum durch das Eigengewicht des zu diesem

Zwecke beliebig zu belastenden Kolbens besser ausgenutzt wird, daſs Dampfspannungen

bis herunter zu 1at zur Inbetriebsetzung genügen,

daſs. trotz so geringer Spannungen in Folge der Verwendung des Differentialkolbens

starke Förderhöhen erzielt werden können und daſs das geförderte Wasser innerhalb

gewisser Grenzen beliebig erwärmt werden kann. Gegenüber gewöhnlichen Dampfpumpen

wird eine gröſsere Einfachheit, die Möglichkeit einer besseren Dichthaltung des

Kolbens in Folge der Anwendung des Wasserkastens D,

endlich der Vortheil beansprucht, daſs die Pumpe einer Schmierung und Wartung nicht

bedarf.

Alphorn Küchen in Bielefeld (* D. K. P. Nr. 37624 vom

27. Februar 1886) hat eine direkt wirkende Dampfpumpe

ausgeführt, bei welcher auf den Dampfkolben abwechselnd Dampfdruck oder Vacuum wirkt

und die Verlängerung des Dampfkolbens den Tauchkolben der einfach wirkenden Pumpe

bildet. Diese Dampfpumpe besteht aus dem Pumpenstiefel

A (Fig. 14 und 15 Taf. 10)

mit dem Dampfraume a und dem Wasserraume a1, dem Ventilkasten

B mit der Saugklappe b

und der Druckklappe b1

sowie dem Tauchkolben C mit der Stange c; letztere stellt mittels des Armes c1 die Steuerstange d und dadurch den im Deckel A1 sitzenden Steuerhahn e so, daſs der Dampfraum a

beim Niedergange des Kolbens C mit dem Dampfeinlasse,

beim Aufgange desselben mit dem Wasserraume a1 verbunden wird. Zu diesem Zwecke befinden sich auf

der Achse von e die beiden Arme f, f1 und auf der Steuerstange d die beiden Knaggen g,

g1.

Die Wirkungsweise der Pumpe ist folgende: Angenommen, alle Theile

befinden sich in der Stellung Fig. 14 und es sei der

Wasserraum sowie das Saugrohr und der Ventilkasten mit Wasser gefüllt, so ist der

Dampfraum a durch den Kanal a2 mit dem Kanäle e1 im Steuerhahne verbunden und kann nun

der in e eingelassene Dampf nach a strömen, den Kolben C

nach unten und so das unter diesem befindliche Wasser in das Steigrohr drücken.

Hierbei geht die Steuerstange d nach unten, die obere

Knagge g faſst den Arm f

und dreht den Steuerhahn so, daſs durch den Kanal e2 bezieh. h der Dampf-

und der Wasserraum des Stiefels mit einander verbunden werden, wodurch der

Dampfzulaſs abgeschlossen ist. Nun tritt eine Condensation des über C befindlichen Dampfes und dadurch eine

Druckverminderung in a ein, welche so weit geht, daſs

der äuſsere Luftdruck das Wasser durch die Saugklappe b

und dadurch den Kolben C nach oben drückt. Hierbei geht

die Steuerstange d nach oben, die Knagge g gleitet an f vorbei und

es wirkt die Knagge g1

auf den Arm f1, wenn

C kurz vor der Endstellung ist. Hierbei wird e in die gezeichnete Lage zurückgedreht. Die Knaggen

g und g1 stehen einander gegenüber und dem entsprechend

sind f und f1 angeordnet.

Die Stange d ist hohl und enthält

eine Schraube d1,

welche durch ihre im Handrade d2 sitzende Mutter gehoben und gesenkt werden kann.

Auſserdem hat d einen Schlitz (in Fig. 15 falsch

schraffirt), in welchem die an d1 sitzende Knagge d2, die sich auf derselben Seite wie g befindet, durch die Schraube verstellt wird. Je nach

der Lage von g2 wird

der Kanal a2 durch den

Steg e

1 des Hahnes e und

damit der Einlaſs zum Dampfraume a früher oder später

abgeschlossen. Die Stellung von g2 ist so gewählt, daſs f den Hahn nur um die Stegbreite dreht. In der gezeichneten Lage ist der

höchste Expansionsgrad erreicht, da g

2 beim Niedergange sofort auf f wirken würde. Je höher g2 steht, um so später erfolgt der

Dampfabschluſs. Der Dampf wirkt nach demselben durch Expansion so lange, bis die

Knagge g den Hahn e behufs

Verbindung von a und a1 dreht, worauf die Condensation des Dampfes, der

Rückgang des Kolbens sowie die Umsteuerung durch die Knagge erfolgt. Durch die

Expansion ist man also im Stande, den Dampfdruck am Ende des Kolbens auf diejenige

Grenze zu bringen, bei welcher die geringste weitergehende Druckverminderung den

Stillstand bezieh. Rückgang des ersteren bewirkt.

Nach Ansicht Küchen's stellt sich der

Vorgang rechnungsmäſsig in folgender Weise dar: Sieht man von den geringen

Reibungswiderständen ab, so muſs, wenn p die untere

Grenze des Dampfdruckes in Atmosphären, h der

Wasserdruck in Atmosphären, a der Atmosphärendruck, F die Fläche des Kolbens C

und f die Fläche der Kolbenstange c ist, F (h + 1) a = (F – f) (p + 1) a + fa oder h = p – (fp : F) seih. Ist F = 50 f, so ist der Unterschied des Wasser-

und Dampfdruckes = l/50

p, oder, wenn h = 2 ist,

gleich 0,04 oder 4 Proc. Bei Berücksichtigung der Reibungswiderstände würde der

Unterschied zwar etwas erheblicher, aber immerhin noch ein sehr kleiner sein.

Es würden sich also der Dampfdruck über und der Wassersäulendruck

unter dem Kolben sehr wenig unterscheiden und müſste daher schon eine geringe

Condensation hinreichen, den Kolbenaufgang zu veranlassen. Dies hat sich angeblich

auch an der ausgeführten und im Betriebe befindlichen Pumpe gezeigt. Sobald dieselbe

umgesteuert und die Condensation über dem Kolben eingetreten ist, wird derselbe

heftig und schnell nach oben bewegt.

Unter neueren Kolbenpumpen ist diejenige von Léon Baron in Viviers a. d. Rhone (* D. R. P. Nr. 35884

vom 5. November 1885) zu erwähnen. Diese Pumpe dient zum Fördern von Wasser aus Brunnen und kann ohne weiteres in den Brunnenschacht eingesenkt und benutzt werden.

In dem Pumpencylinder M (Fig. 12 und

13 Taf.

10) ist ein Röhrenkolben O und in diesem ein zweiter

Hohlkolben P beweglich. Beide Kolben sind in ihrem

Obertheile mit einem Kugelventile V versehen. Der

Pumpencylinder M steht in einem Behälter G leicht drehbar auf einem Spurzapfen J. dessen Pfanne im Behälterboden angebracht ist. Im

Behälter G ist eine Rinne H vorgesehen, welche nach zwei entgegengesetzt gerichteten Curven

verläuft. Die Rückwandung und die untere Seitenwandung dieser Rinne wird von der

entsprechend gestalteten Innenfläche des Behälters G

und ihre obere Seitenwandung von dem in dieser eingesetzten Deckel K gebildet. Jeder der Kolben O bezieh. P hat einen Kreuzkopf R bezieh. Q, deren mit

Gleitrollen versehene Enden in die Rinne H eingreifen.

Zur geradlinigen Führung dieser Kreuzköpfe dienen Schlitze N, welche zu zwei und zwei einander gegenüber im Untertheile des

Pumpencylinders angeordnet sind. Um ein Begegnen der Kreuzköpfe bei ihrer

Vertikalbewegung zu ermöglichen, ist der Kreuzkopf Q

innerhalb des Kolbens P nach oben gekröpft.

Wird der Pumpencylinder oder das denselben fortsetzende Steigrohr

auf irgend eine Weise in Drehung gebracht, so übersetzt sich dieselbe unter

Vermittelung der Rinne H und der Führungen N in Auf- und Abbewegungen der Kreuzköpfe Q und R bezieh. in Hübe

der Kolben P und O, deren

Länge durch die Pfeilhöhe der Curven H bestimmt ist.

Beide Kolben P und O

arbeiten so zusammen, als ob sie von Kurbeln bewegt würden, welche um 180° gegen

einander versetzt wären. Fig. 12 und 13 zeigen die

Kolben in ihren Endstellungen. Bei der nächsten halben Umdrehung des Pumpencylinders

vollführt der Kolben O seine Abwärts- und der Kolben

P seine Aufwärtsbewegung. Beide Bewegungsrichtungen

kehren sich bei der weiteren Drehung der Pumpencylinder um, so daſs nach Vollendung

einer ganzen Umdrehung beide Kolben sich wiederum in der Stellung Fig. 13 befinden. Während

der ersten halben Umdrehung fördert der Kolben P und

während der zweiten der Kolben O Flüssigkeit in das

Steigrohr U. Das Ventil T

dient zum Zurückhalten der Steigrohrfüllung beim Stillstande der Pumpe.

Otto Bewersdorf in Friedrichsfelde

bei Berlin hat seine Feuerspritze (vgl. 1886 261 320) ganz wesentlich dadurch vereinfacht (Zusatz * D.

R. P. Nr. 36253 vom 2. Februar 1886), daſs er die Vorrichtung zum Wiederaufwickeln

des von den Pferden abgewickelten Seiles ganz fortlaſst und die Seiltrommel zweitheilig gestaltet, so daſs auf jeder

Hälfte je ein Seil in verschiedener Richtung

aufgewickelt werden kann. Werden die Pferde vor das eine Seil gespannt und wickeln sie dasselbe von der einen Trommelhälfte

ab, wodurch die Pumpen betrieben werden, so windet sich das andere Seil von selbst

auf die andere Trommelhälfte auf. Ist nun das erste Seil abgewickelt, so löst man

die Pferde von diesem ab und spannt sie an das zweite Seil, worauf derselbe Vorgang

in umgekehrter Folge sich wiederholt. Aber auch mit dieser Vereinfachung dürfte sich

die Spritze schwerlich Eingang verschaffen.

Eine eigenthumliche Gartenspritze ist

von Th. J. Moore und Ed. Aug.

Warren in Brooklyn (* D. R. P. Nr. 35732 vom 15. November 1885) angegeben.

Dieselbe besteht aus einem Saugschlauch S (Fig. 19 Taf.

10), einem Gummiballen B mit Saug- bezieh. Druckventil

I und E sowie dem

Druckschlauch D mit Strahlrohr N. Der Saugschlauch hat keine bemerkenswerthe Neuerung; nur ist am Fuſse

desselben ein eiserner Ring in den Gummikörper eingelassen, um denselben durch seine

Schwere unter Wasser zu halten und beim Saugen den Schluſs des Schlauches zu

verhindern. Der Gummiballen treibt beim Zusammenpressen mit der Hand das

aufgenommene Wasser in den Druckschlauch, während er beim Freigeben durch seine

Elasticität Wasser durch den Saugschlauch S und das

Saugventil I ansaugt. Eine eigenthumliche Einrichtung

hat der als Windkessel dienende Druckschlauch D.

Derselbe besteht aus unelastischem Material (Gewebe), welches jedoch in der Länge oder quer

derart gefaltet ist, (vgl. Fig. 18), daſs es eine

groſse Ausdehnung gestattet, wenn in dem Schlauche eine Druckwirkung stattfindet.

Wird in den Schlauch Wasser eingepreſst, so dehnt sich derselbe, weil das Strahlrohr

nur eng ist, aus; läſst aber der Druck nach, so wirkt das Streben der Wandungen,

wieder in ihre ursprüngliche Lage zurückzukehren, drückend auf das Wasser ein,

wodurch dieses durch das Strahlrohr weiter fortgedrückt wird, obschon der

Gummiballen, welcher unterdessen Wasser ansaugt, nicht drückend wirkt. Die Spritze

gibt in Folge dessen einen ununterbrochenen Wasserstrahl. Das Strahlrohr N ist in ein Hartgummistück eingesetzt, dessen oberer

Rand durch einen eingelegten Drahtring gegen Spalten gesichert ist.

Schlieſslich sei noch ein praktischer Feuerhahn mit

Schlauchtrommel von Moormann in Wiesbaden (*

D. R. P. Kl. 85 Nr. 36576 vom 3. Januar 1886) erwähnt, welcher sich für öffentliche

Gebäude, bei denen in jedem Stockwerke mehrere Wasserpfosten mit angehängtem

Schlauch vorhanden sind, eignen dürfte.

Der Feuerhahn (Fig. 16 Taf. 10) besteht

aus dem eigentlichen Hahne A und aus der mit diesem

verbundenen Schlauchwinde B. Die Achse der

Schlauchwinde ist als Kükenhahn in ein in das Wasserrohr eingeschaltetes Mutterstück

eingesetzt, welches einen solchen Durchmesser hat, daſs das Druckwasser bei jeder

Stellung in die Bohrung des Kükens eintreten kann. Auf der Verlängerung des Kükens

ist die Schlauchwinde befestigt. Der Wasserabschluſs für den Feuerschlauch erfolgt

durch einen gewöhnlichen Kükenhahn mit seitlichem Mundstücke. Nach Oeffnung des

Hahnes wird der Wasserzufluſs zum Schlauche bei jeder Stellung der Schlauchwinde

stattfinden.

Bei der in Fig. 17 Taf. 10

dargestellten Art ist die Schlauchwinde nicht fest mit dem Hahne verbunden, sondern

mittels einer Trommel auf demselben drehbar. Der Stutzen des Wasserrohres trägt

einen gewöhnlichen Ventilhahn, auf welchem eine Trommel mit seitlichem Mundstücke

für die Schlauchverschraubung in der Weise dicht aufgepaſst ist, daſs nach Oeffnung

des Ventiles das Druckwasser aus dem Hahne in die Trommel und aus dieser weiter in

den Feuerschlauch eintritt. Da die Trommel, auf welcher die Schlauchwinde fest

aufsitzt, um den Hahn drehbar ist, so wird auch hier, bei beliebiger Drehung der

Schlauchwinde, der Wasserzufluſs zum Schlauche fortbestehen können.