| Titel: | C. A. Bierling's Sägeschärfapparat. |

| Fundstelle: | Band 264, Jahrgang 1887, S. 166 |

| Download: | XML |

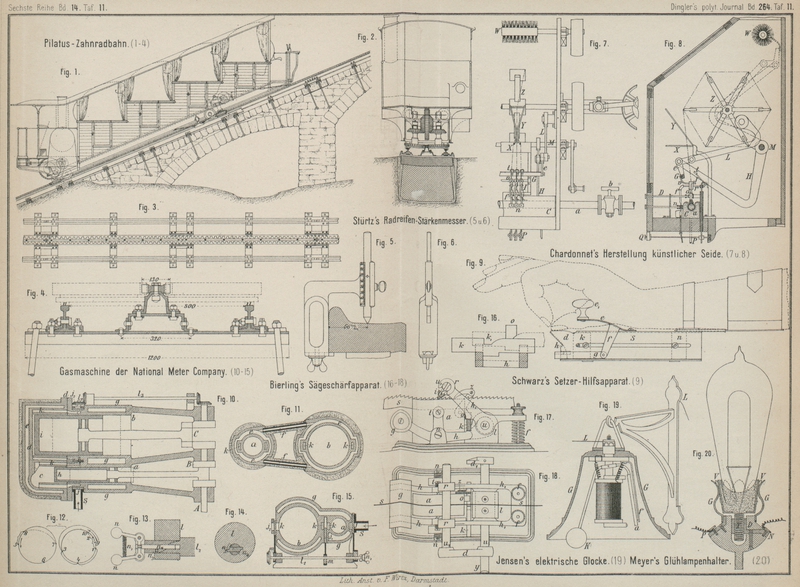

C. A. Bierling's Sägeschärfapparat.

Mit Abbildungen auf Tafel

11.

Bierling's Sägeschärfapparat.

Der von C. A. Bierling in Dresden (* D. R. P. Kl. 38 Nr.

37414 vom 4. März 1886) angegebene Sägeschärfapparat arbeitet mit einer Feile (vgl. 1885 256 * 488),

welche in einem Gleitrahmen eingesetzt ist und mit einem Griffe an demselben über

das in einem Schraubstock o. dgl. eingespannte Sägeblatt hin und her gezogen werden

kann. Dabei wird die Feile selbstthätig auf den zu schärfenden Zahn niedergedrückt,

beim Rückgange aber abgehoben, damit die Verschiebung des Sägeblattes um eine

Theilung erfolgen kann, wobei die Klemmung des Blattes vorübergehend aufgehoben

wird.

Der Apparat ist in Fig. 17 und 18 Taf. 16 im

Längsschnitt und Grundriſs gezeichnet. Die Feile i ist

zwischen den Augen c des Rahmens oder der Gabel u1

duy eingespannt; diese Gabel ist im festen Lager l und links oben in den zwei Augen r eines Doppelhebels h1 geführt (welch letzterer durch Wirkung der Federn

f die Feile in die Zanhnlücke niederdrückt) und

erhält von Hand am Griffe y die Arbeitsbewegung quer

über das Sägeblatt s. Die Einspannung des Sägeblattes

erfolgt zwischen den zwei Backen a in der Art, daſs

letztere beim Eintreten der Schaltbewegung das Blatt nicht klemmen.

Wenn nun die Gabel uu1

mit Hilfe des Griffes y in hin und her gehende Bewegung

versetzt wird, so erfolgt beim Hingange die Schärfung eines Zahnes. Gegen Ende

dieses Ausschubes stöſst der Querarm d gegen einen Keil

k, welcher mit einem in Fig. 16 näher

ersichtlichen Einschnitt k1 versehen ist. Durch die Verschiebung des Keiles kommt dieser

Keilausschnitt k1 unter

eine am Spannbacken a angegossene Nase o zu liegen, in Folge dessen der Keil k vermöge des Gewichtshebels hg hochgeht und durch seinen Anschlag an den Hebel h1 die Feile i aus dem Sägeblatte aushebt. Gleichzeitig werden durch die Drehung des in

Schraubenspitzen n schwingenden Hebels hg die nach der Sägeblattstärke einstellbaren Schrauben

t von den schiefen Flächen der Einspannbacken a zurückgezogen, letztere dadurch von selbst geöffnet

und das Sägeblatt durch eine Klinke z nach links

verschoben. Beim Rückgange der Gabel uu1 führt nun der Daumen d1 den Keil k

mit den übrigen Theilen wieder in die frühere Lage zurück und die Klinke z fällt in die nächste Zahnlücke. Durch das Sinken des

Hebels h schlieſsen die Schrauben t die Backen a und unter

dem Einflüsse der Feder f senkt sich der Hebel h1 mit der Feile i auf den nächsten zu schärfenden Zahn.

In einer zweiten Anordnung ruht die Stange u1 nicht in einem festen Lager l, sondern in einem Auge des Hebels h, wie in Fig. 17 gestrichelt

eingezeichnet ist, wodurch ein höheres Abheben der Feile vom Sägeblatte s erzielt wird.

Tafeln