| Titel: | Meyer's Glühlampenhalter und Klostermann's elektrische Bogenlampe. |

| Fundstelle: | Band 264, Jahrgang 1887, S. 170 |

| Download: | XML |

Meyer's Glühlampenhalter und Klostermann's

elektrische Bogenlampe.

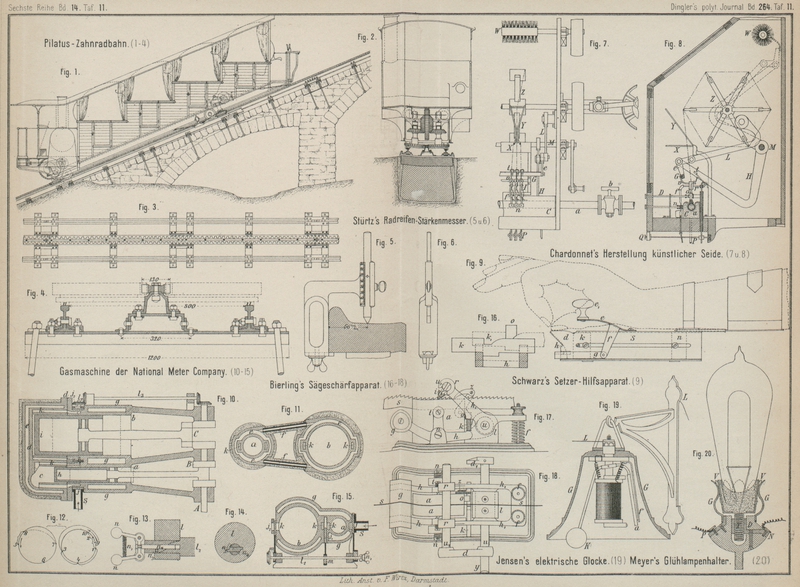

Mit Abbildung auf Tafel

11.

Meyer's Glühlampenhalter und Klostermann's Bogenlampe.

Bei der von der Société centrale de l'Electricité im Mai

1886 ausgeführten elektrischen Beleuchtungsanlage im Casino der kleinen Stadt

Bougival bei Paris sind für die inneren Räume Glühlampen angewendet, ein sehr

groſses gedieltes Zelt, der Garten und die Zugänge mit Bogenlicht beleuchtet worden.

Die 60 Meyer'schen Lampen bilden nach dem Génie civil, 1886 Bd. 9 * S. 211 jede eine Gruppe aus

12 einzelnen Glühlampen. Diese Lampen haben als glühenden Körper einen verkohlten

Hanffaden. Je zwei sind hinter einander, die 30 Paare aber parallel geschaltet und

fordern 40 × 2 Volt elektromotorische Kraft; jedes Paar verbraucht 0,9 Ampère; der

Widerstand jeder Lampe ist also heiſs ungefähr 44 Ohm, kalt beinahe doppelt so

groſs. Die Kabel sind nach dem Verhältnisse von 2 Ampère auf 1qmm Querschnitt berechnet; sie liegen auf

lackirten kupfernen Armen und dennoch ist die Isolirung ganz genügend. Die gelbe

Farbe ihrer Hülle macht sie Abends fast unsichtbar. Die Anordnung der Lampenträger

ist aus Fig.

20 Taf. 11 zu ersehen. Die äuſsere Zwinge V

der Lampe steht mit dem einen Ende des Kohlenfadens in leitender Verbindung; sie ist

kegelförmig und wird durch die Reibung der Finger G des

Lampenträgers festgehalten, welche durch die Zunge P

mit dem einen Pole der Lichtmaschine verbunden werden. Das andere Ende des

Kohlenfadens ist an der Schraubenspindel T befestigt,

welche in die Oese D eingeschraubt wird; an den Ansatz

N der Oese aber wird der zweite Pol der Maschine

geführt. Das Ganze wird auf einen Holzuntersatz aufgesteckt. Die Contacte sind bei

der Gröſse der Berührungsflächen sehr gute.

Die bei dieser Anlage benutzten Bogenlampen sind von Klostermann angegeben worden. Die Zuführungsleitungen des Stromes werden

an zwei Klemmen gelegt, welche sich durch Auflegen einer Metallspange auf einen

Contact kurz mit einander verbinden lassen. In der dabei stromlosen Lampe kommen die

Kohlenstäbe durch Herabgleiten des oberen zur Berührung. Wird dieser Ausschalter

geöffnet, so geht der Strom durch die Kohlen und dann durch zwei hinter einander

geschaltete Elektromagnete. Der erste derselben preſst bei Anziehung seines Ankers

eine Führungsrolle gegen die obere Kohle, drückt letztere gegen eine Unterlagsrolle

und hält sie so unbeweglich; der zweite Elektromagnet zieht seinen Anker und den

damit verbundenen Kohlenträger nach unten und läſst so den Lichtbogen entstehen;

eine Spiralfeder strebt diesen Kohlenträger nach oben zu schieben; das Gewicht der oberen

Kohle ist durch ein über eine Rolle gehängtes Gegengewicht nahezu ausgeglichen. Wenn

in der Lampe eine Störung eintritt, so läſst der erste Elektromagnet seinen Anker

los, gibt die obere Kohle frei und eine Spiralfeder drückt den Ankerhebel gegen

einen Contactständer, so daſs innerhalb der Lampe ein neuer Stromweg, in welchem ein

Neusilberdrahtwiderstand liegt, hergestellt wird und die anderen Lampen von der

Störung nicht beeinfluſst werden. Dieser Stromweg hat 2 Ohm Widerstand; dem

gegenüber kann der Widerstand des ersteren Stromweges gleich Null erachtet werden

und bei gutem Zustande ist der zweite Weg für den Hauptstrom so gut wie nicht

vorhanden. Zur Regulirung der Lichtbogenlänge ist noch ein dritter Elektromagnet

vorhanden. Auf dem Ankerhebel desselben sitzt eine Schiebklaue, welche sich in die

Zähne eines mit der erwähnten Unterlagsrolle der oberen Kohle auf gemeinschaftlicher

Achse sitzenden Zahnrades einlegt. Die Spulen des dritten Elektromagnetes haben eine

doppelte Bewickelung. Die innere Bewickelung besteht aus Kupferdraht und bildet eine

Nebenschlieſsung zu dem Lichtbogen; doch ist in ihre Zuleitung zugleich der

Ankerhebel auf Selbstunterbrechung eingeschaltet. Die äuſsere Bewickelung aus

Neusilber hat so groſsen Widerstand, daſs sie nicht zur Wirkung kommt, so lange der

Strom weg durch die erste Bewickelung geschlossen ist; überdies ist die zweite

Wickelung der ersten entgegengesetzt gewickelt. Wenn nun der Abstand der Kohlen

durch das Abbrennen sich zu sehr vergröſsert, wird der Stromzweig durch die innere

Bewickelung des dritten Elektromagnetes stark genug, den Anker anzuziehen und durch

die Schiebklaue das Zahnrad um einen Zahn zu drehen., die obere Kohle um 0mm,1 zu senken. Dem Anker folgt aber ein

Contactwinkelhebel, bis er von einer Stellschraube aufgehalten wird; in diesem

Augenblicke wird der Strom in der ersten Bewickelung unterbrochen, der in der

äuſseren dagegen kommt zur Geltung und entmagnetisirt die Kerne des Elektromagnetes,

so daſs der Anker wieder abgerissen werden kann und den Strom weg durch die inneren

Windungen nun schlieſst, worauf sich dieses Spiel in rascher Folge wiederholt, bis

die Kohlen neuerdings in die richtige Ferne von einander gebracht sind. Ein Ansatz

an dem oberen Kohlenhalter stellt eine kurze Nebenschlieſsung her, wenn die obere

Kohle bis auf das äuſserste Maſs niedergegangen ist.

Diese Lampe soll ein Licht von etwa 90 Carcel mit fast vollkommener Gieichmäſsigkeit

erhalten; sie braucht etwa 40 Volt und hat 4,5 Ohm Widerstand. Die Kohlen sind 11mm dick und brennen in der Stunde 5cm ab; die Brenndauer der Lampe ist 8 bis 9

Stunden.

Tafeln