| Titel: | H. de Chardonnet's Verfahren zur Herstellung künstlicher Seide. |

| Fundstelle: | Band 264, Jahrgang 1887, S. 172 |

| Download: | XML |

H.

de Chardonnet's Verfahren zur Herstellung

künstlicher Seide.

Mit Abbildungen auf Tafel

11.

Chardonnet's Verfahren zur Herstellung künstlicher

Seide.

Den natürlichen Vorgang bei der Erzeugung der Seide sucht H.

de Chardonnet in Besançon, Frankreich (vgl. D. R. P. Kl. 29 Nr. 38368 vom

20. December 1885) künstlich nachzuahmen, indem er aus besonders zusammengesetzten

Flüssigkeiten zähe, biegsame und glänzende Fäden ziehen will. Die benutzte

Flüssigkeit ist eine Art Collodium, welches durch Auflösen von Pyroxylin, eines

reducirenden Metallchlorüres und einer kleinen Menge einer oxydirbaren organischen

Base in einer Mischung von Aether und Alkohol erhalten wird; das Pyroxylin ist dabei

auf bekannte Weise durch Nitrirung gereinigter Cellulose von Holz, Stroh, Baumwolle

u.s.w. gewonnen worden. Eine Lösung, welcher man noch je nach der gewünschten

Färbung der daraus hergestellten Seide einen Farbstoff zusetzt, erhält man, wenn in

dem gröſseren Theile eines Gemisches von 2 bis 5l

aus 40 procentigem Aether mit 60 procentigem Alkohol in der Wärme etwa 100g Pyroxylin, in dem kleineren Theile der Mischung

10 bis 20g Eisen-, Chrom-, Mangan- oder

Zinnchlorür mit 0g,2 Chinin, Anilin, Rosanilin o.

dgl. und dem Farbstoffe gelöst und beide Mischungen dann vereinigt werden.

Wenn man eine solche heiſse Flüssigkeit durch ein enges Mundstück austreten läſst und

den austretenden Strahl durch Wasser o. dgl. sofort kühlt, so erstarrt der Strahl

und bildet einen Faden.

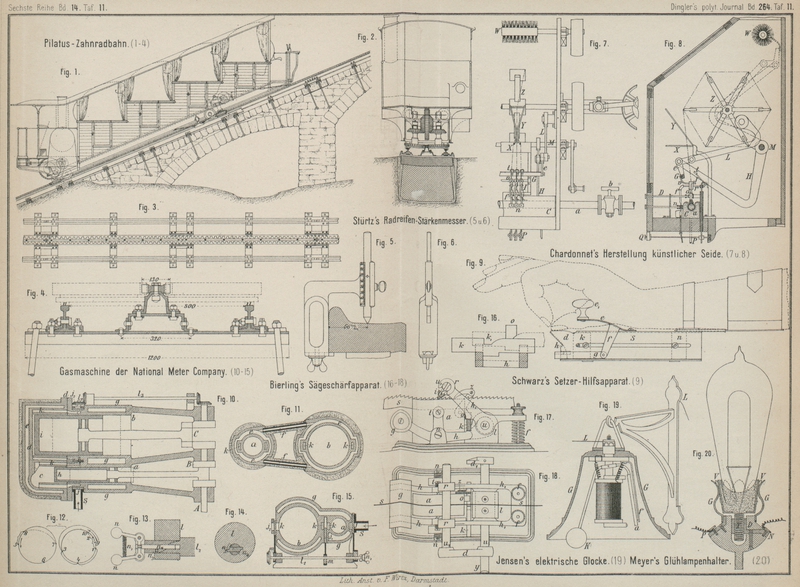

Der zur Ausführung dieses Verfahrens dienende Apparat ist in Fig. 7 und 8 Taf. 11 nach

der englischen Patentschrift 1886 Nr. 2211 veranschaulicht. Die auf die angegebene

Weise zubereitete heiſse Flüssigkeit wird von einem geschlossenen Behälter

aufgenommen, in welchem dann durch Preſsluft o. dgl. ein Druck von 2 bis 3at erzeugt wird. Dieser Druck preſst die

Flüssigkeit durch den Hahn b (Fig. 7) in das Rohr a; dasselbe besitzt auf der oberen Seite eine Reihe

Rohransätze eingeschraubt, auf welcher mit dünner Gummipackung kurze Rohrstücke d befestigt werden. Letztere stehen durch kurze

Gummischläuche mit kurzen Glasröhrchen I in Verbindung,

welche oben zu feinen Mundstücken von etwa 0mm,1

lichter Weite ausgezogen sind. Durch stärkeres oder geringeres Klemmen der

Gummischläuche mittels der Schrauben D kann der

Ausfluſs jedes einzelnen Glasröhrchens I geregelt

werden. Das Mundstück dieser Röhrchen I wird von

arideren Glasröhrchen J umschlossen, in welche aus dem

das Rohr a umschlieſsenden Behälter C kaltes Wasser durch die biegsamen Röhrchen f geleitet wird; der Wasserzufluſs wird dabei durch die

Schlauchklemmen bei n geregelt. Die Röhrchen J können ganz genau eingestellt, also gehoben und

gesenkt werden, indem dieselben an den Stiften r an

senkrechten Spindeln hängen, welche von den Köpfen Q

aus mittels Zahnstangentriebes bei P leicht und schnell

bewegt werden.

Zu Beginn des Arbeitens mit diesem Apparate werden die

Glasröhrchen J ganz tief gestellt, so daſs die

Mundstücke der Röhrchen I gleichzeitig durch Plättchen

J, welche an leicht beweglichen Armen (vgl. Fig. 8) sitzen,

geschlossen gehalten werden. Bewegt man die Spindeln P

etwas aufwärts, so werden die Mündungen durch Abheben der Plättchen J, indem die Spindelenden unter t fassen (vgl. punktirt in Fig. 8), frei gemacht und

tritt die Flüssigkeit in feinem Strahle aus, welcher in Folge des nach J geleiteten Wassers erstarrt. Vorher wurde auch die an

dem Winkelhebel e befestigte Schiene G niedergedrückt, so daſs die Nadeln v derselben in die Nähe der Mundstücke l zu stehen kommen. An diesen Nadeln haftet der

ausgetretene Strahl, worauf die Schiene G durch

Bewegung des um die Achse M drehbaren Hebels H nach aufwärts geführt wird, so daſs der sich bildende

Faden dieser Bewegung folgen kann. Die richtige Bewegung von G vermittelt der Gegenlenker L und gelangt

schlieſslich die Schiene G in die Nähe der umlaufenden

Walzenbürste W. Der aufgezogene, in den Führer Y eingelegte Faden wird an dem Haspel Z befestigt, welcher denselben nun aufwindet, während

gleichzeitig die Nadeln r der Schiene G von der Bürste W

gereinigt werden. Sind mehrere Faden gleich zusammen zu winden, so werden dieselben

über Leitdrähte X von dem Führer Y zusammengenommen. Der Haspel Z macht behufs gleichmäſsiger Aufwindung eine hin- und hergehende

Bewegung, welche auf die aus Fig. 7 ersichtliche Weise

von einer Kurbelscheibe aus abgeleitet wird.

Das Ganze ist in einem Kasten untergebracht, in welchem eine

Temperatur von etwa 30° erhalten wird. Das Trocknen der Fäden kann auch durch eine

Luftverdünnung in dem Kasten beschleunigt werden.

Tafeln