| Titel: | Neuerungen an elektrischen Eisenbahnen. |

| Fundstelle: | Band 264, Jahrgang 1887, S. 209 |

| Download: | XML |

Neuerungen an elektrischen Eisenbahnen.Vgl. Geschichte der Entwicklung S. 140 d. Bd. – Eine geschichtliche

Zusammenstellung findet sich auch in der Zeitschrift für

Elektrotechnik, 1886 S. 490 und in der Revue

universelle des Mines, 1886 Bd. 19 * S. 385; letztere bildet einen

Theil der sehr umfassenden Mittheilungen (1886 Bd. 19 S. 371, 520. 1887 Bd. 20 *

S. 379), welche C. Blanchart der Brüsseler Section

des Ingenieurvereins in den Sitzungen am 21. Januar und 19. Februar 1886 über

die Anwendungen der Elektricität bei Straſsenbahnen gemacht hat und in denen er

sowohl den Betrieb mit stehenden Dynamomaschinen, wie mit Accumulatoren von den

verschiedensten Gesichtspunkten aus beleuchtet.

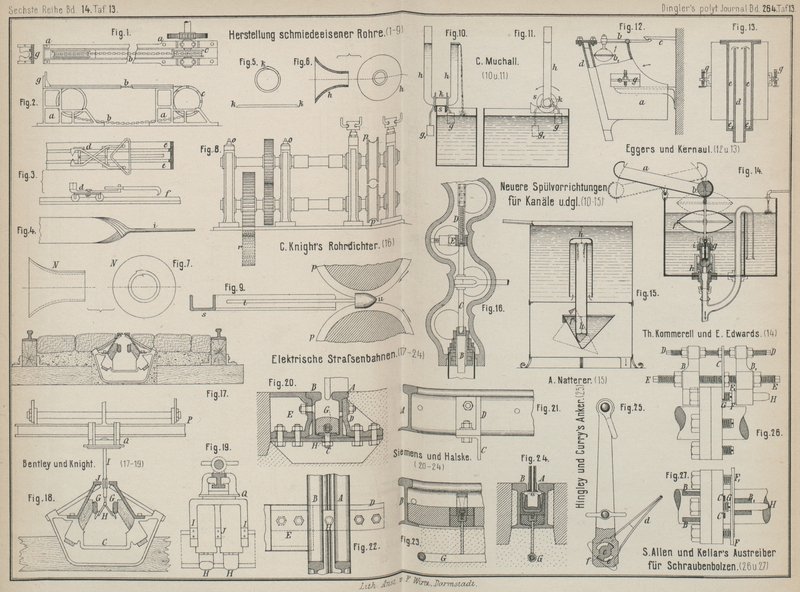

Mit Abbildungen im Texte und auf Tafel 13.

Neuerungen an elektrischen Eisenbahnen.

Bentley-Knight's elektrische

Straſsenbahn mit Mittelschiene: In New-York soll eine solche Eisenbahn nach

dem Systeme Bentley-Knight (vgl. S. 141 d. Bd.)

ausgeführt werden.

Bei dieser in Fig.

17 bis 19 Taf. 13 skizzirten Anlage werden nach der Electrical World bezieh. dem Engineer, 1887

Bd. 63 * S. 68 zuerst die eisernen Schuhe C (Fig. 18)

gesetzt und hinterfüttert, in Abständen von 0m,91

bis 1m,22 zwischen den Schwellen, welche die

Schienen tragen. Hierauf stellt man die fortlaufende Rinne her, indem mit Hilfe

hölzerner Formen, welche an die Schuhe passen, das Material um die Schuhe und

zwischen denselben festgerammt wird. In die an die Schuhe angegossenen Sockel werden

nun die isolirenden Pflöcke eingesetzt und an dieselben die Elektricitätsleiter G in Längen von 9m,14

befestigt und die einzelnen Längen derselben leitend mit einander verbunden. Darauf

setzt man die den Schlitz bildenden Eisen auf die Schuhe, läſst ihre Stützbolzen in

die äuſseren Ansätze der Schuhe ein und verbolzt die Schlitzeisen und die Schuhe

fest mit einander, so daſs an der Oberfläche nur ein Schlitz von 15mm bleibt

Die beiden Leiter bestehen aus ⊔-Eisen, unter welche ein fortlaufender Kupferstreifen

untergelegt ist, der so dick ist, daſs er den Strom ohne wesentlichen Widerstand zu

leiten vermag; die Verbindungsstellen gestatten die erforderliche Ausdehnung. Die Leiter sind an

den Seitenflächen des Stranges auf Isolatoren aus eigens vorbehandeltem Holze

befestigt und letztere fest in Sockel der guſseisernen Tragschuhe eingesetzt. Weder

die Laufschienen, noch die Bestandtheile des Leitungsstranges bilden einen Theil des

elektrischen Stromkreises. An Abzweigungsstellen wird eine bewegliche Zunge oben auf

dem Strange angebracht, welche leicht, zugleich mit der entsprechenden elektrischen

Leitung, so gestellt werden kann, daſs sie den Contactkörper in den richtigen

Schlitz führt.

Die Herstellung der Zuleitung nach dem Motor ist in Fig. 18 und 19 deutlicher

dargestellt. Von Querträgern P am Wagen hängt ein

flacher Rahmen I herab; derselbe kann sich auf den

Trägern P frei quer über die ganze Breite des Wagens

bewegen und reicht in den Schlitz des Stranges hinein und ist mit einem Drehschemel

Q versehen, so daſs er sich allen Unebenheiten der

Straſse oder des Stranges anbequemen kann. Der Rahmen trägt als Leiter zwei gegen

einander isolirte Stahlkerne, an deren unteren Enden durch federnde

Verbindungsstücke zwei kleine Contactschuhe H aus

Schalenguſs befestigt sind, welche sich in steter Berührung mit den Leitern G fortbewegen. Von den oberen Enden laufen biegsame

Verbindungen nach dem Motor. Dieser Contactschlitten kann bequem in den Schlitz

eingesetzt und wieder herausgezogen werden, da die federnden Verbindungsstücke

leicht gestatten, daſs sich die Contactschuhe in die Verlängerung der leitenden

Kerne stellen, wenn der Contactschlitten nach oben gezogen wird und die Schuhe an

der isolirenden Verkleidung, womit die Schlitzeisen versehen sind, hinstreichen.

Niemals kann also etwas in dem Strange zurückbleiben und denselben für nachfolgende

Wagen verstopfen. Die Contactschuhe vertragen eine wochenlange Benutzung und kosten

fast nichts. Der Rahmen I des Schlittens hat

Schutzbleche J aus gehärtetem Stahle überall, wo er mit

einer Kante des Strangschlitzes in Berührung kommen kann, und auch diese Bleche

lassen sich leicht ersetzen. Für jeden Contact werden zwei Schlitten benutzt zur

Erzielung unbedingter Zuverlässigkeit und zur Verhütung zeitweiser Unterbrechung des

Contactes. Die Träger für den Contactschlitten hängen auf Querachsen und werden

durch Federn in lothrechter Lage erhalten, welche nachgeben, wenn der

Contactschlitten auf eine nicht nachgebende Verstopfung trifft; hiernach wird in

einem solchen Falle der Schlitten von selbst und ohne Beschädigung ganz aus dem

Schlitze herausgedrängt und kann dann leicht wieder in denselben eingesetzt

werden.

Die Eisenbahn soll zwei Geleise bekommen. Die gröſste Steigung ist 1 zu 12. Die

Kosten werden folgendermaſsen geschätzt: 3798m

Strang, besonders stark, zu 56⅔ M. = 215220 M., 20 Motorwagen = 102000 M., 6 50

pferdige Dynamomaschinen = 63750 M., Dampfmaschinenanlage = 85000 M., Untermauerung =

8500 M., Pläne = 10625 M., zusammen = 485095 M.

Siemens und Halske's elektrische

Straſsenbahn mit Stromzuleitung in einer besonderen Spurrinne: Anstatt für

elektrische Straſsenbahnen den Strom mittels einer oberirdischen Leitung oder durch

die Fahrschienen selbst der auf der Locomotive befindlichen Dynamomaschine

zuzuführen, bringen Siemens und Halske in Berlin (* D.

R. P. Kl. 20 Nr. 37255 vom 31. December 1885) einen besonderen Straſsenbahn-Oberbau in Vorschlag, bei welchem die

Stromzuleitung unterirdisch in verschiedener Weise zwischen, neben oder unter den

Theilen des Oberbaues angeordnet werden kann. Zwei Formen dieses Oberbaues sind in

Fig. 20

bis 22

bezieh. in Fig.

23 und 24 Taf. 13 dargestellt.

Von dem Stromleiter G, welcher in Fig. 20 als in einem aus

isolirendem, plastischem Materiale gebildeten Körper eingebettet gedacht ist, gehen

nur einzelne Abzweigungen nach oben (vgl. Sprague 1886

262 * 216), von denen aus der Strom durch einen

Contactschlitten der Dynamomaschine zugeführt wird. Diese in entsprechenden

Abständen von einander angebrachten und in geeigneter Weise mit dem Stromleiter G verbundenen Abzweigungen sind nicht breiter als der

Spurschlitz zwischen den Schienenköpfen, so daſs sie nach Drehung mittels eines

gabelförmigen Schlüssels in die Richtung des Spurschlitzes durch denselben

herausgenommen werden können, ohne daſs dazu der Oberbau ganz oder theilweise

aufgerissen zu werden braucht. Dabei muſs natürlich der Contactschlitten so lang

sein, daſs er mindestens mit zwei solchen Abzweigungen in Berührung steht; er

entnimmt dem Leiter G den Strom, indem er sich

entweder, wie in Fig. 24, sanft nach unten federnd auf die beiden oberen Flächen der

bügelförmigen, entsprechend isolirten Abzweigung auflegt, oder indem der sich

durchzwängende Schlitten, in sich aus einander federnd, die vor den beiden

seitlichen Contactflächen des Bügels in dem Gehäuse liegenden Blattfedern gegen die

Contactflächen anlegt. Im ersteren Falle sind die Contactflächen bloſs durch die

überragenden Schienenköpfe gedeckt; im letzteren Falle sind die bügelförmigen

Abzweigungen in besonderen Gehäusen aufgestellt, welche die Isolirung gegen die

Schienen sichern, und nicht nur durch die überragenden Schienenköpfe, sondern auch

noch durch die im Gehäuse angebrachten Blattfedern gedeckt.

Der Contactschlitten besteht aus einzelnen, in wagerechter Richtung beweglichen

Gliedern und kann deshalb selbst sehr scharfe Krümmungen durchfahren; er wird von

dem Wagen entweder nachgeschleppt, oder ist unter demselben aufgehängt und muſs

stets gegen die Schienen isolirt sein, weshalb er in dem Spurschlitze der Schienen

eine zwangläufige isolirte Führung (Fig. 24) erhält, welche

zugleich zur Aufhängung des Schlittens benutzt wird. Wenn der Contactschlitten unter

dem Wagen angebracht wird, so geschieht dies mittels eines besonderen, von dem Feder- bezieh.

Bufferspiele des Wagenkastens unabhängigen Gestelles, welches an den Achsenbüchsen

befestigt ist und bei Bedarf noch besondere Laufrollen erhält, womit es über die

Schienen hinrollt.

Der Oberbau besteht bei jeder der beiden Spurrinnen des

Geleises aus zwei neben einander hinlaufenden Schienen: einer Fahrschiene A und einer Schutzschiene B; beide sind auf kurzen Querschienen C

derart befestigt, daſs sie ein Ganzes bilden. Zur Befestigung dient in Fig. 20

zunächst eine Klemmplatte H zwischen den beiden

Schienen A und B, welche

durch eine Schraube angezogen wird und den Zweck hat, nicht nur die innere Seite der

Schienenfüſse auf die Querschwellen aufzupressen, sondern auch die Schienenfüſse und

dadurch auch die Schienenköpfe mindestens in einer von dem Schraubendurchmesser

abhängigen geringsten Entfernung von einander zu halten. Auſserhalb der Schienen

sind ferner Winkellaschen D (Fig. 20 bis 22)

angebracht, welche die äuſsere Seite der Schienenfüſse auf die Querschwelle

festklemmen, eine wagerechte Verschiebung der Schienen nach auſsen verhindern und

endlich die durch den Druck des Pflasters oder durch quer über die Geleise fahrende

Lastwagen auf die Schienen in wagerechter Richtung ausgeübten Kräfte so auf die

Querschwellen übertragen, daſs letztere auf Biegung beansprucht, die Schienen aber

am Umkippen gehindert werden. Wo der Oberbau in regelmäſsiges Reihenpflaster zu

liegen kommt, werden die Winkellaschen D zu

kastenförmigen eisernen Pflasterkörpern E (Fig. 20 und

22)

ausgebildet, welche sich in das Pflaster einfügen und einen bequemen Anschluſs der

Pflasterung gestatten.

Die zur dauernden Isolirung der beschriebenen elektrischen Apparate besonders

wichtige Wasserableitung aus dem Oberbaue erfolgt entweder seitwärts durch in den

Schienenstegen angebrachte Entwässerungslöcher (Fig. 20) und es wird in

diesem Falle die Stromzuleitung G und die Klemmplatte

H der Schienenbefestigung in einem fortlaufenden

bezieh. zugleich zur Isolirung des Stromleiters benutzten Körper aus Beton oder

Asphalt eingeschlossen, welcher – mit einer glatten, besonders wirksam ab wässernden

Oberfläche versehen – von am Wagengestelle befestigten Bürsten sauber gehalten wird;

oder sie erfolgt nach unten durch den zwischen beiden Schienenfüſsen befindlichen

Schlitz bei sehr durchlässiger Unterbettung des Geleises unmittelbar in diese

bezieh. bei Straſsenbahnen in ein besonderes Entwässerungsrohr G o. dgl. (Fig. 23 und 24) hinein;

letzteres kann zugleich zur Aufnahme der nach Befinden auf geeignete Isolatoren zu

legenden Stromzuleitungen G dienen und bei

zweigeleisigen Bahnen sowohl die Entwässerung beider Geleise, als auch die Hin- und

Rückleitung für beide Geleise aufnehmen.

Crompton und Soll's Schiene für

elektrische Straſsenbahnen: Die Textfigur läſst die Anordnung der Lauf- und

Contactschienen für elektrische Straſsenbahnen erkennen, welche unter Nr. 136 vom 5.

Januar 1886 in England für R. E. B. Crompton und J. H. F. Soll in Chelmsford, Essex, patentirt worden ist (vgl. Berlier 1886 260 * 570). Die

Rinne wird dadurch hergestellt, daſs ein Guſseisenstuck B an die Laufschiene A befestigt wird. Der

Stromleiter C ist ein in aufrechter Stellung erhaltener

Kupferstreifen, welcher seine lothrechte Fläche der den Strom aufnehmenden Bürste

darbietet, so daſs die Erschütterungen des Wagens die Berührung beider nicht stören.

Der Leiter C wird von einer Feder D getragen, welche so gebogen ist, daſs die

Feuchtigkeit von ihrem untersten Theile abtropft und sich nicht irgendwo ansammelt,

wo sie die Isolation beeinträchtigen könnte. Vom Wagen reicht durch den Schlitz F die Bürste in die Rinne hinein und vor der Bürste

geht ein federnder Schaber voraus, welcher den Schmutz aufkratzt und so hoch hebt,

daſs er in eine Röhre eintreten kann, in welcher er durch ein Sauggebläse

emporgehoben und nach der Seite hin entleert wird.

Textabbildung Bd. 264, S. 212W. M. Schlesinger aus Bradford in England hat

in der Ridge Avenue in Philadelphia eine elektrische Straſsenbahn ausgeführt, um die

Zweckmäſsigkeit seines Systemes nachzuweisen. Diese Bahn benutzt das Geleise der Ridge Avenue Passenger Railway Company, zwischen dem

Bahnhofe und South Laurel Hill, hat eine Länge von 790m und nahe am Ende bei Laurel Hill eine Steigung von 3½ Proc. Auch hier

erfolgt nach dem Franklin Journal, 1886 Bd. 122 * S.

366 die Zuführung des Stromes unterirdisch in einer

Rinne von 229mm Höhe und 89mm Weite; den Boden der Rinne bildet eine

Holzplatte von 25mm × 89mm und gegen diese werden die Seitenwände der

Rinne angepreſst, zugleich aber durch Eisenstäbe fest mit den Querschwellen

verbunden. Das Fahrgeleise bilden hölzerne Langschwellen von 102mm × 178mm und

4m,6 Länge, auf deren oberer Fläche eine

Winkeleisenschiene durch Bolzen befestigt ist. Für später auszuführende, auf

dauernden Betrieb berechnete Bahnen soll das Geleise aus starken, 229mm hohen und 4m,6 bis 6m,1 langen ⊓-Eisen hergestellt

werden. Die Seitenwände der Rinnen sind ⌈-förmig und an

der Unterseite des wagerechten oberen Theiles sind Winkeleisen so angenietet, daſs

der eine Schenkel, parallel zu dem längeren Schenkel des Winkeleisens der Rinne,

nach unten gerichtet ist und die eine Seite des Schlitzes bildet. In den so

gebildeten umgekehrten Trögen liegen die Stromzuleiter und zwar mit den

Contactflächen nach unten. Die Leiter sind Kupferstangen, welche viel schmäler als

die Tröge sind; auf ihrer Unterseite ist wieder ein Winkeleisen befestigt und dieses

erst wird von den federnden Contacttheilen der beiden Schlitten berührt, so daſs die

Kupferstangen gar nicht abgenutzt werden. Schmutz und Wasser gelangt durch den

Schlitz auf den Boden der Rinne und auf diesem in Gruben. Die einzelnen Kupferlängen

wurden durch angelöthete Kabel mit einander verbunden, die Löthstelle der beiden

Kabelenden aber auf der Auſsenseite der Rinne in ein Loch des Holzbalkens gelegt, das dann mit

Pech ausgegossen wird. In gewissen Entfernungen werden diese Löthstellen für

Untersuchungszwecke in gröſsere Holzkästen gelegt.

Pollak und Binswanger

benutzen die Schienen als den einen Stromzuleiter, als zweiten eine besondere Mittelschiene unter Mitwirkung eines

unterirdischen Kabels; die Mittelschiene steht aber für gewöhnlich gar nicht in leitender Verbindung mit dem Kabel und dadurch

werden die Stromverluste durch die Erde ganz wesentlich verkleinert. Die

Mittelschiene besteht nach der Lumiere électrique, 1887

Bd. 24 * S. 110 aus zwei durch eine isolirende Holzzwischenlage von einander

getrennten Stäben aus weichem Eisen. Die Stäbe bestehen aus einzelnen 3 bis 4m langen Stücken, welche an den Stöſsen durch Holz

und Faserstoffe gut gegen einander isolirt sind. Am Wagen sind zwei in der

Längsrichtung etwas gegen einander verstellte Contactbürsten angebracht; beide sind

an einem gemeinschaftlichen Träger befestigt, welcher so geschlitzt ist, daſs seine

beiden federnden Theile die Bürsten auf die beiden Stäbe aufdrücken. Beim

Ueberschreiten der Stöſse bleibt hiernach beständig wenigstens eine Bürste mit ihrem

Stabe in Berührung und vermag eine Störung in der Stromzuführung zu verhüten. Unter

jedem einzelnen Stücke der Stäbe, an dessen beiden Enden, ist je ein Metallkasten

befestigt, welcher luftdicht verschlossen und zur Hälfte mit Erdöl gefüllt ist, um

die im Kasten befindlichen Theile gegen Feuchtigkeit zu schützen. Die Kästen lassen

sich hinreichend gut isoliren. In jedem Kasten ist ein Eisenstück eingesetzt, mit

welchem ein zweites drehbar verbunden ist; zu dem ersteren führt eine vom Kabel

kommende Zuleitung; das zweite kommt aber mit den Eisenstäben nur dann und nur auf

so lange Zeit in Berührung und stellt dadurch die Strom Zuführung zu den Eisenstäben

her, während der Wagen über das betreffende Stück der Stäbe führt. An dem Wagen ist

nämlich ein kräftiger Magnet angebracht, dessen beide Pole den beiden Stäben

zugewendet sind und jederzeit das unter denselben befindliche Stück der Stäbe

magnetisiren und es befähigen, das bewegliche zweite Eisenstück im Kasten an sich

heranzuziehen.

Tafeln