| Titel: | Neuerungen an Spülvorrichtungen für Kanäle, Abtritte u.a. |

| Fundstelle: | Band 264, Jahrgang 1887, S. 213 |

| Download: | XML |

Neuerungen an Spülvorrichtungen für Kanäle,

Abtritte u.a.

(Patentklasse 85. Fortsetzung des Berichtes Bd.

262 S. 402.)

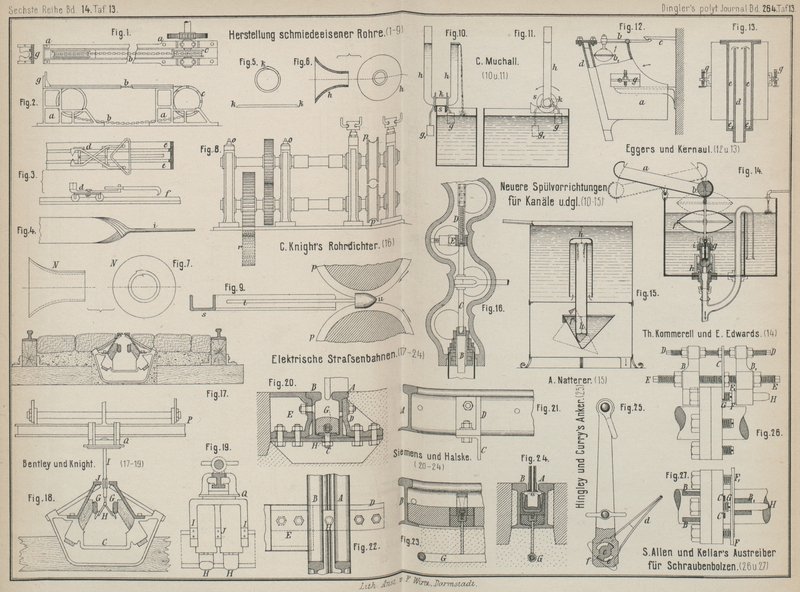

Mit Abbildungen auf Tafel

13.

Neuerungen an Spülvorrichtungen für Kanäle u.a.

Unter den neueren Spülapparaten zeichnen sich verschiedene durch eine bemerkenswerthe

Einfachheit aus, welche gerade für derartige Zwecke unumgänglich nothwendig ist, um

die Apparate überhaupt verwendbar zu machen.

Der von C. Muchall in Wiesbaden (* D. R. P. Nr. 36606

vom 15. September 1885)

angegebene Spülapparat besteht nach Fig. 10 und 11 Taf. 13 aus

einem einfachen Heber A, welcher mit dem die beiden

Schenkel verbindenden Theile auf einer am Rande des Spülbehälters angebrachten

Fläche lose gelagert ist, so daſs er darauf innerhalb eines Winkels von 180° frei

rollen kann. Die Heberschenkel sind ungleich lang und der kürzere Schenkel steht

über dem Spülbehälter. Am Heberscheitel sind nun zwei Gewichte g, g1 in verschiedenen

Entfernungen vom Heber derart angeordnet, daſs g

innerhalb des Behälters, g1 aber auſserhalb desselben liegt. Die Gewichte haben eine solche Schwere,

daſs sie im stabilen Gleichgewichte den mit Wasser gefüllten Heber aufrecht stehend

(wie gezeichnet) erhalten können, vorausgesetzt, daſs das innere Gewicht g frei in der Luft hängt und nicht in das Wasser

taucht. In dieser Stellung befindet sich der Heber vor der Füllung des

Spülbehälters; letztere erfolgt, indem zuerst der Heber mit Wasser gefüllt wird,

welches dann über den Rand des kürzeren Schenkels in den Behälter flieſst. So lange

in letzterem das Wasser die Gewichte g, g1 nicht erreicht, findet eine Stellungsänderung des

Hebers nicht statt. Taucht jedoch bei steigendem Wasserstande das Gewicht g bis zu einer gewissen Tiefe in das Wasser ein, so

wird das absolute Gewicht von g vermindert und das

Gewicht g1 strebt

dahin, den Heber aus seiner Gleichgewichtslage herauszudrehen. Ist dies aber um

einen noch so kleinen Winkel geschehen, so kommt das Gewicht des mit Wasser

gefüllten Hebers zur Wirkung und stürzt denselben um, wobei aber die Füllung des

Hebers nicht Zeit hat auszuflieſsen, ehe nicht der kurze Heberschenkel die

Wasseroberfläche im Behälter erreicht. Gleichzeitig stürzt aber das Wasser aus dem

äuſseren Schenkel, übt auf das Wasser im kürzeren Schenkel eine saugende Wirkung

aus, so daſs der Heber in Thätigkeit tritt. Dieselbe dauert so lange, bis der

Behälter entleert ist. Bis dahin kann ein Aufrichten des Hebers nicht stattfinden,

da der mit Wasser gefüllte äuſsere Heberschenkel gegenüber g, g1 Uebergewicht besitzt. Erst wenn der

Behälter und damit auch der Heber leer wird, gewinnen g,

g1 das Uebergewicht und drehen nun den

Heber wieder in die aufrechte Stellung, wonach sich das beschriebene Spiel

wiederholt. Die Gröſse und Stellung der Gewichte g,

g1 müssen durch Probiren bestimmt werden.

Das Rollager s besitzt seitliche Anschläge; desgleichen

hat die rollende Fläche des Hebers derartige Anschläge k, um eine Drehung des Hebers über einen Winkel von 180° hinaus zu

verhindern.

Die beschriebene Wirkung des Hebers ist, wie sich aus Versuchen an einem kleinen

Modelle ergeben hat, eine verläſsliche.

Eine ebenso sinnreiche, wenn auch weniger einfache Anordnung haben H. Eggers und J. Kernaul

in München (* D. R. P. Nr. 37283 vom 18. April 1886) vorgeschlagen; dieselbe besteht

aus einem Spülbehälter a (Fig. 12 und 13 Taf. 13),

welcher von zwei Dornen g derart getragen wird, daſs er

nach vorn Uebergewicht hat und in dieser Richtung zu kippen strebt. Der Behälter wird

aber in aufrechter Lage dadurch gehalten, daſs ein Haken b mit Schwimmer b1 in einen an der Wand befestigten Haken c

eingreift. Die Vorderwand des Behälters nimmt einen Heber ed auf, dessen kürzerer Schenkel (von zwei Kanälen e gebildet) bei e1 mit dem Behälter in Verbindung steht. Flieſst nun in letzteren Wasser

ein, so füllt dasselbe den Behälter, ohne eine Stellungsänderung der Einrichtung

hervorzurufen, bis es den Schwimmer b1 erreicht. Der Auftrieb des Wassers bewirkt dann

die Auslösung des Hakens b aus dem Haken c, worauf der Behälter nach vorn kippt, bis die hintere

Unterkante desselben gegen die Mauer stöſst. Dabei stürzt Wasser in den

Heberschenkel d und setzt den Heber in Thätigkeit. Hat

sich der Behälter a bis zur Hälfte entleert, so gewinnt

der hintere Theil wieder das Uebergewicht, worauf a

nach hinten kippt und der Haken b von c gefangen wird. In dieser Stellung bleibt der Behälter

stehen, bis er sich ganz entleert und neuerdings gefüllt hat, worauf sich das

beschriebene Spiel wiederholt. Behufs genauer Einstellung des Apparates können die

Dorne g verschoben werden und wird dadurch der

Unterstützungspunkt des Behälters verändert.

Um Glockenheber zuverlässig in Thätigkeit zu setzen,

wendet August Natterer in München (* D. R. P. Nr. 38229

vom 9. Juli 1886) die in Fig. 15 Taf. 13

gezeichnete Einrichtung an. Unter dem längeren Schenkel des Glockenhebers ist ein

einfaches Kippgefäſs angeordnet, dessen Gewicht

bezüglich der Unterstützungspunkte f so ausgeglichen

ist, daſs es erst kippt, wenn es ganz gefüllt ist, daſs es aber wieder in die

gezeichnete Stellung zurückgeht, wenn es entleert ist. Denkt man sich Spülbehälter

und Kippgefäſs leer, so wird bei langsamem Zulaufe des Wassers in den Spülbehälter

letzterer gefüllt, bis das Wasser im Glockenheber bis zum oberen Rande des inneren

längeren Schenkels gestiegen ist. Dies ist möglich, weil der längere Schenkel unten

frei mit der Auſsenluft in Verbindung steht. Steigt nun das Wasser im Behälter

weiter, so flieſst Wasser über den Rand des inneren Heberschenkels in das

Kippgefäſs, bis es in letzterem so hoch steigt, daſs es die untere Oeffnung des

Heberschenkels verschlieſst. Nunmehr kann die im Heber eingeschlossene Luft nicht

mehr entweichen und also auch das im Heber befindliche Wasser nicht in demselben

Maſse steigen wie im Behälter. Die Folge ist, daſs bei starkem Steigen des Wassers

im Behälter der Wasserstand im Heber nur ganz allmählich steigt und dieses Wasser,

indem es über den Rand des inneren Heberschenkels flieſst, zur Füllung des

Kippgefäſses dient. Ist letzteres gefüllt, so entspricht der Höhenunterschied h der Wasserstände in- und auſserhalb des unteren

Schenkelendes demjenigen der Wasserstände am Heberscheitel. Dies bewirkt aber, daſs

beim Kippen des gefüllten Kippgefäſses das Wasser in den Heber stürzt und denselben

bis zur Entleerung in Thätigkeit setzt, worauf alle Theile wieder die gezeichnete

Lage einnehmen.

Der Spülapparat von Th. Kommerell und Ed. Edwards in München (* D. R. P. Nr. 37115 vom 10. März 1886) besitzt einen rinnenförmigen Umstellhebel a (Fig. 14 Taf. 13), welcher

so construirt ist, daſs darin eine Metallkugel b frei

und mit möglichst geringem Widerstände hin- und herlaufen kann. Dieser Hebel, dessen

Drehpunkt an dem Behälter angebracht ist, steht mit einem Schwimmer f und der losen Zugstange g des Ablaufventiles h in Verbindung.

Die Zugstange, deren Länge proportional der Höhe des sich

ansammelnden Wassers ist, besitzt an ihrem unteren Ende eine Scheibe, welche sich in

dem hohlen Raume des Ventiles frei bewegen kann; diese Scheibe wird bei steigendem

Wasser durch den Schwimmer gehoben, bis sie an der Schluſsklappe i des Ventiles anstöſst. Zu gleicher Zeit drückt der

Schwimmer den kürzeren Arm des Umstellhebels langsam nach oben und in dem

Augenblicke, wo letzterer durch den Schwimmer aus der wagerechten Lage gebracht ist,

kommt die Kugel nach der entgegengesetzten längeren Seite des Hebels ins Rollen und

das Ventil und der Schwimmer werden gehoben, das erstere so weit, daſs es dem Wasser

ungehinderten Abfluſs gestattet. Ist der Wasserspiegel so weit gefallen, daſs der

Schwimmer frei schwebt, so zieht er durch sein Gewicht in Verbindung mit dem der

Zugstange und des Ventiles den kürzeren Arm des Hebels nach unten, die Kugel rollt

in ihre ursprüngliche Lage zurück und das Ventil schlieſst sich.

Sollte die auf diese Weise zum Abflüsse gelangende Wassermenge

nicht hinreichend oder in gewissen Fällen eine Nachspülung erwünscht sein, so kann

der Behälter mit einer Hilfskammer versehen und ein Saugheber damit in Verbindung

gebracht werden. In diesem Falle ist der Wasserzufluſs in die Kammer zu leiten und

die Scheidewand derselben etwas niedriger zu halten als die Ueberlaufhohe des

Hebers. Das Wasser flieſst hierbei aus der Seitenkammer über, setzt das

Schwimmerventil in Thätigkeit und das durch das Ablaufventil stürzende Wasser bringt

dann den Heber zur Wirkung.

In Fällen, wo eine Spülung früher erfolgen soll, als dieselbe

durch das Heben des Schwimmers selbstthätig eintreten würde, genügt ein Anziehen an

einer an dem längeren Arme des Hebels befestigten Handzugvorrichtung zum Oeffnen und

ein Loslassen derselben zum Schlieſsen des Ventiles.

Tafeln