| Titel: | Ueber Neuerungen an Feuerungsanlagen. |

| Fundstelle: | Band 264, Jahrgang 1887, S. 275 |

| Download: | XML |

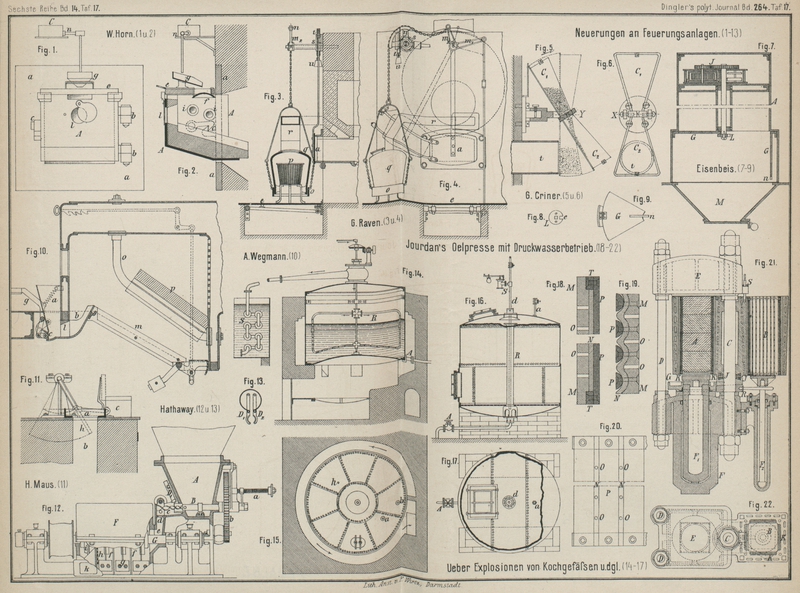

Ueber Neuerungen an Feuerungsanlagen.

(Patentklasse 24. Fortsetzung des Berichtes Bd.

261 S. 72.)

Mit Abbildungen auf Tafel

17.

Ueber Neuerungen an Feuerungsanlagen.

A. Wegmann in Zürich (* D. R. P. Nr. 35897 vom 3.

November 1885) hat eine Feuerungsanlage in Vorschlag gebracht, welche neben einer

Mechanischen Beschickung auch eine möglichst rauchfreie Verbrennung anstrebt; als Beispiel

ist dieselbe in Fig. 10 Taf. 17 für eine Locomotive zur

Darstellung gebracht worden. Die Kohle wird in den Trichter a geworfen, welcher in Verbindung mit dem Feuerungsraume steht und dessen

Hinterwand in ihrem unteren Theile c mittels des

Fuſstrittes g in eine schwingende Bewegung versetzt

werden kann, wodurch das Brennmaterial durch die Oeffnung l hindurch in den Entgasungsraum b gedrückt

wird (vgl. Engert 1882 243 *

345). Von hier aus rutscht die allmählich sich immer mehr entgasende Kohle auf dem

Roste m langsam hinab; die weitere Verbrennung der Rauchgase wird noch

durch das Tenbrink'sche Chamottegewölbe p, welches sich gegen zwei Siederohre o legt, befördert. (Vgl. 1887 263 * 114.)

J. Gaffield Hathaway in Boston (* D. R. P. Nr. 37238 vom

8. April 1886) zerkleinert das Brennmaterial zunächst

und führt dasselbe dann mittels eines Bläsers der

Feuerung zu (vgl. Brunton u.a. 1886 261 * 73). Der hierzu angegebene Apparat ist in Fig. 12 und

13 Taf.

17 dargestellt. Im unteren Theile des Einfülltrichters A dreht sich die in ihrer Längsrichtung mittels der Schraube a verschiebbare Achse B,

welche durch Zahnräder b ihre Drehung erhält. In der

Verlängerung der Achse B sitzt die kegelförmige

Förderschraube c, welche je nach der Menge des zu

befördernden Brennmaterials mit einem kleineren oder gröſseren Durchmesser in die

Austrittsöffnung des Trichters eingestellt wird. Diese Oeffnung ist von einer

zweitheiligen Hülse D1,

D2 (Fig. 13) umgeben, welche

sich bei wechselnder Stellung der Schraube c stets um

letztere schlieſst. Am Ende des Kanales, welcher die Schraube c umgibt, ist ein Schieber angebracht, dessen Oeffnung

d die zugeführte Kohle in den Kanal e fallen läſst und durch dessen Verstellung auch die

Luftzufuhr für den Bläser geregelt werden kann. Auf der in dem Gefäſse F gelagerten Welle G

befinden sich mehrere Radgestelle f mit Schaufeln g, welche, in schnelle Umdrehung versetzt, das

Brennmaterial zerkleinern. Ist diese Zerkleinerung so weit vorgeschritten, daſs die

einzelnen Theilchen durch das Sieb h fallen können, so

werden diese von dem Bläser i durch die Oeffnung k zur Feuerung getrieben.

H. Maus in Ixelles-Brüssel (* D. R. P. Nr. 37883 vom 18.

Februar 1886) führt mittels einer eigenartigen Vorrichtung das Brennmaterial in der

Weise in den Heizraum ein, daſs die äuſsere Luft während der Füllung nicht

eintreten, also keine Abkühlung bezieh. Rauchbildung verursachen kann (vgl. Holdinghausen 1886 261 *

72). Der in Fig.

11 Taf. 17 dargestellte Apparat ist für eine von oben zu beschickende

Feuerung bestimmt, deren Füllöffnung b durch den aus

feuerfestem Materiale bestehenden Schieber a

verschlossen werden kann; letzterer sitzt am Kasten c,

welcher an seiner unteren Seite offen, oben dagegen mit einem Deckel versehen ist.

In diesen Kasten c wird das Brennmaterial eingebracht

und durch Schlieſsung des Deckels von der äuſseren Luft abgesperrt. Wird nun der

Schieber a mittels der Kurbel h verschoben und in Folge dessen der Kasten c

über die Oeffnung b gebracht, so fällt das

Brennmaterial auf den Rost, Die Regelung und Reinigung des Feuers geschieht durch

Schüröffnungen am unteren Ende des Füllschachtes b.

Den gleichen Zweck, nach Möglichkeit die Rauchbildung

während des Feuerns zu vermeiden, sucht G. Raven in

Dresden (* D. R. P. Nr. 38403 vom 2. Mai 1886) durch die in Fig. 3 und 4 Taf. 17 wiedergegebene

Anordnung zu erreichen. Die Feuerthür a schwingt,

sobald der Heizer auf

die Schwebeplatte e tritt, seitlich aus. Um nun während

der Beschickung dem Feuerungsraume nur erhitzte Luft zuzuführen und auf diese Weise

eine Rauchbildung zu verhüten, ist ein aus einem Kokeskorbe p und Mantel q bestehender Lufterhitzer

angebracht, dessen Regulirschieber o durch die an der

Thür befindlichen Hebel m1 und m2 beim

Oeffnen derselben gehoben wird, so daſs während des Feuerns durch das Rohr r eine energische Luftzufuhr oberhalb des Rostes

stattfindet. Die Schlieſsung des Ringschiebers o

erfolgt allmählich durch Abwärtsbewegung einer mit dem Gewichte u belasteten Zahnstange t,

welche das Zahnrad s und den Bogen n zurückdreht.

In sonderbarer Weise will G. Criner

in Paris (* D. R. P. Nr. 38543 vom 22. Juli 1886) den Luftzutritt bei Feuerungen regeln, welche von Zeit zu Zeit mit Brennstoff

versehen werden. Der Zweck ist, „Luftzutritt zu jeder Zeit und von jedem

geeigneten Punkte aus zu ermöglichen, ohne sich an die Thür oder die Luftzufuhr

von unten zu binden, und auf diese Weise die wünschenswerthe Luftmenge zu

beschaffen, welche zur vollständigen Verbrennung jener Gase nothwendig ist, die

nach dem frischen Aufschütten sich entwickeln, unter gleichzeitiger Regelung

dieser Luftzufuhr.“ Zur Erreichung dieses Zweckes soll der in Fig. 5 und 6 Taf. 17

skizzirte Apparat dienen. Vor dem Luftzuführungsrohre t

ist eine im Wesentlichen einer Sanduhr gleichende, um die Achsen X und Y drehbare

Hohlklappe angebracht. Wird nun beispielsweise die obere Kammer C1 mit Sand (oder

Schrot) gefüllt und dann in die in Fig. 5 gezeichnete Lage

gebracht, so kann die Luftzufuhr in das Rohr t

ungehindert stattfinden; allmählich legt sich jedoch, nach Maſsgabe der von C1 nach C2 übertretenden

Sandmenge, die Klappe in die punktirte Lage und bewirkt auf diese Weise nach Umlauf

einer bestimmten Zeit den völligen Verschluſs des Rohres t.

Zur Erzielung einer regelmäßig

eintretenden Zufuhr des Brennstoffes schlägt Fr.

Eisenbeis in Frankfurt a. M. (* D. R. P. Nr. 38587 vom 29. Juni 1886) sogar

eine durch ein Uhrwerk betriebene Füllvorrichtung vor.

Der Aufgebecylinder A (Fig. 7 Taf. 17) ist durch

mehrere lothrechte Zwischenwände in einzelne zur Aufnahme des Brennstoffes dienende

Räume getheilt. Die Böden der einzelnen Füllkammern enthalten Klappen G, welche von dem im Obertheile des Cylinders

untergebrachten Uhrwerke aus geöffnet werden und so den Brennstoff durch den

Trichter M in die Feuerung abstürzen lassen. An den

Klappen sitzen Ansätze n (Fig. 9), welche sich auf

die vom Uhrwerke J gleichmäſsig gedrehte geschlitzte

Scheibe L (Fig. 8) legen. Sobald der

Einschnitt e dieser Scheibe L unterhalb eines solchen Ansatzes n gelangt,

verliert die betreffende Klappe ihre Unterstützung und öffnet sich nach abwärts.

In Fig. 1 und

2 Taf. 17

ist endlich noch ein Beschickungsapparat für flüssigen

Brennstoff von W. Horn in Bremen (* D. R. P.

Nr. 36403 vom 28. Februar 1886) angegeben; derselbe bildet gleichsam die Feuerthür

und läſst sich deshalb bequem an vorhandenen Feuerungen durch Auswechselung der

gewöhnlichen Feuerthür anbringen.

Der mit Einhängeösen b und Vorreiber c versehene Kasten A wird

mittels der Platte a in das Kesselgemäuer eingesetzt

und ist nach dem Feuerungsraume hin offen. In dem Deckel e ist eine etwa 100mm groſse gewölbte

Platte f angebracht, auf welche die Brennflüssigkeit

mit Hilfe der Einlaufrinne g und des Rohres n von dem Topfe C aus

geleitet wird; von der geneigten Sohle des Kastens A

gelangt dann der Brennstoff in den eigentlichen Feuerungsraum. Der Luftzutritt

erfolgt durch je zwei Oeffnungen i in den Seiten wänden

des Kastens A und durch zwei Schlitze, von denen der

eine unmittelbar unterhalb des Deckels e in der

Vorderwand von A, der andere in der Platte a unterhalb des Kastenbodens angebracht ist. In der

Vorderwand ist ferner ein Schauloch l vorhanden. Der

Brennstoffvorrath ist in einem Behälter untergebracht, aus welchem die für jede

Beschickung bestimmte Menge in den Topf C abgezapft

wird und von hier durch Rohr n nach der Rinne g flieſst.

Tafeln