| Titel: | Ueber Neuerungen an Wasserleitungsventilen. |

| Fundstelle: | Band 264, Jahrgang 1887, S. 311 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an

Wasserleitungsventilen.

(Patentklasse 85. Fortsetzung des Berichtes Bd.

261 S. 415.)

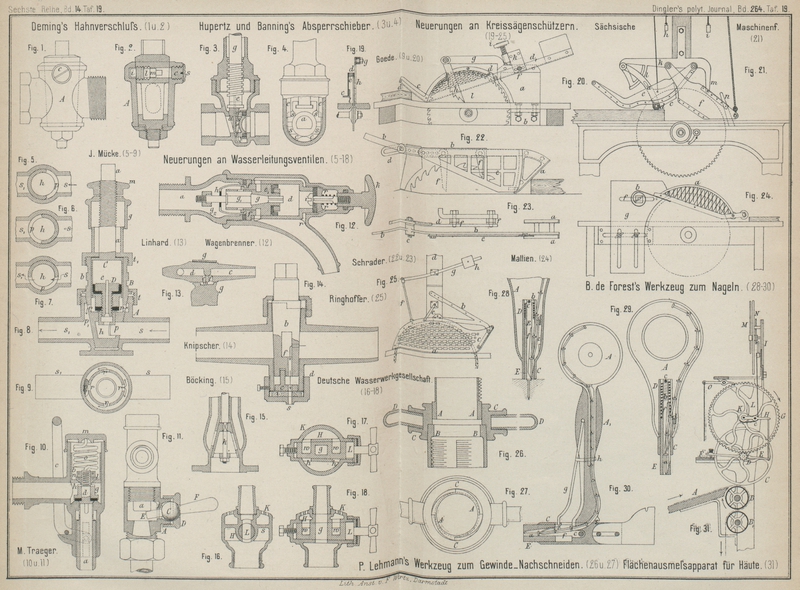

Mit Abbildungen auf Tafel

19.

Ueber Neuerungen an Wasserleitungsventilen.

Um bei einer nothwendig werdenden Ausbesserung oder Reinigung

eines Ausfluſshahnes einer Hauswasserleitung nicht die ganze Leitung

absperren zu müssen, schlägt Joh. Mücke in Berlin (* D.

R. P. Nr. 37872 vom 3. Juli 1886) die in Fig. 5 bis 9 Taf. 19 dargestellte

Einrichtung für Ausfluſshähne vor.

In das mit Zufluſs und Abflute s

bezieh. s1 versehene

Gehäuse A ist das Hahnküken B eingeschliffen, welches mittels einer an die Ansätze b anzusetzenden Zange leicht gedreht werden kann. Im

unteren Theile von B befindet sich eine Höhlung A, welche seitlich einen Ausschnitt p oder statt dessen eine oder mehrere Oeffnungen

besitzt. Ueber dieser Höhlung ist B durchbohrt und mit

einem Ventilsitze versehen, auf welchen sich die Dichtungsscheibe des in einem

Cylinder C frei beweglichen Ventilkolbens D aufsetzt; der letztere ist in C durch Lederstulpen gedichtet und geführt. Der Hohlcylinder C ist im oberen Theile des Hahnkükens B beweglich und mit einer nach auſsen führenden Spindel

a versehen. Ueber dem Ventilsitze sind im Hahnküken

seitliche Oeffnungen r angebracht, welche mittels des

Abfluſskanales p1 mit

der Ableitung s1 in

Verbindung stehen. Durch die Mutter t ist das Hahnküken

B in dem Gehäuse A

festgehalten, während die Mutter t1 den Cylinder C mit

dem Küken B verbindet. Die Mutter g kann durch Gegenmutter m

je nach der gewünschten Spülmenge eingestellt werden. Das Ventil e in der Bohrung des Kolbens D dient zum allmählichen Zuflüsse des Wassers aus s nach C.

Wird die Spindel a niederbewegt, bis

sich g auf t

1 aufsetzt, so geht auch der Cylinder C abwärts und das in diesem befindliche Wasser wird

durch die Bohrung des Kolbens D, in welchem das nicht

dicht schlieſsende Ventil e sich befindet, nach der

Zufluſsleitung s zurückgedrückt. Gibt man nunmehr die

Spindel a frei, so wird der in $ herrschende Druck auf die untere Fläche des Kolbens D zur Wirkung gelangen und letzteren sammt dem Cylinder

C heben. Hierdurch wird die Bohrung von B frei und das Wasser strömt aus s durch p, h, r und p1 nach der

Abfluſsleitung s1 und

somit nach seinem Gebrauchsorte. Das Druckwasser aus s

strömt aber auch allmählich durch die Bohrung von D in

den Hohlraum des Cylinders C; ist dieser gefüllt, so

herrscht über D ein gröſserer Druck als unterhalb. Der

Druckunterschied bewirkt also den selbstthätigen Schluſs des Ventilkolbens D und die Abfluſsleitung s1 ist von dem Zufluſsrohre s abgesperrt. Soll bei irgend einer Störung die Ursache

ermittelt werden, so dreht man mittels eines bei b

angesetzten Schlüssels den Hahnkegel aus seiner bisherigen Stellung Fig. 5 in die Lage Fig. 6, also um

180°. Dann steht p mit s1 in Verbindung und die Zufluſsleitung

s ist vollständig von dem Hohlraume h und somit auch von der Abfluſsleitung s1 abgestellt. Soll

dagegen die Leitung nur von Schmutz o. dgl. gereinigt werden, so dreht man das

Hahnküken B um 900 in die Stellung Fig. 7 Taf. 19; dann

flieſst das Wasser unmittelbar von s nach s1 und nimmt alle

Unreinigkeiten mit.

Das selbstschlieſsende Ventil von Max Traeger in Berlin (* D. R. P. * Nr. 37053 vom 30.

December 1885) besitzt eine besondere Einrichtung, um eine leichte Oeffnung desselben zu ermöglichen.

Der das Auslaufventil g (Fig. 10 Taf.

19) mit untergelegter Dichtungsscheibe tragende Rohrauslauf a geht nämlich oben in einen Zapfen d über,

dessen oberes Ende mit Gewinde versehen ist. Auf letzterem wird mittels der Mutter

n das Hilfsventil l

festgehalten, dessen Sitz sich im Boden des Gegenkolbens b befinde und einen etwas kleineren Durchmesser besitzt als die obere

Fläche des Auslaufventil es g, in welchem Rinnen h vorgesehen sind. Damit die Dichtung Scheibe nicht von

dem Ventile abrücken kann, hält ein ringförmiger Rand des Ventiles diese Scheibe

umfaſst. Die zwischen dem oberen Verschluſsdeckei m und

dem Zapfen d eingeschaltene Feder o hat das Bestreben, beide Ventile g und l zu schlieſsen.

Wird mittels des Hebels c der

Rohrauslauf a gehoben, so hebt sich das Hilfsventil l von seinem Sitze am Boden des Gegenkolbens b ab, das Auslaufventil g

legt sich dagegen auf diesen Boden. Dadurch werden die Rau über und unter dem

Gegenkolben b mit einander in Verbindung gesetzt und es

kann nun aus dem Raume oberhalb des Kolbens b das

Wasser durch a genannten Rinnen h frei nach unten hin austreten. Beim Loslassen des Hebels c geht das Auslaufrohr a

unter dem Drucke der Feder o zurück und es schlieſst

sich dann sofort das Hilfsventil l im Gegenkolben b. Das Wasser aus der Leitung kann hierauf nur zwischen

Gegenkolben b und Ventilgehäuse in den Raum oberhalb

des Gegenkolbens dringen; es erfolgt somit unter der Mitwirkung der Feder o ein ruhiges Schlieſsen des Ventil es g ohne Rückschlag in der Leitung. Dagegen würde in

solchem Falle, wo mehrere Ventile an einer engen Leitung zu gleicher Zeit gebraucht

werden, ein sehr langsames oder gar kein Schlieſsen der Ventile stattfinden, wenn

nicht die Feder o eingeschaltet wäre. – Ein derartiges

mit Hilfsventil und Feder ausgestattetes Auslaufventil arbeitet, wie Versuche

ergeben haben sollen, unter allen Umständen gut, d.h. es öffnet sich leicht und

schlieſst sich, ohne Rückschlag in der Hauptleitung zu veranlassen, selbst bei

starken Schwankungen im Leitungsdrucke. Nach einer anderen Einrichtung dieses

Ventiles ist an dem Gehäuse (Fig. 11 Taf. 19) ein

Stutzen A angeordnet, welcher mittels eines lothrechten

Langschlitzes B in das Innere des Gehäuses ausmündet

und kugelförmig ausgedreht ist, um in Verbindung mit der ebenfalls kugelförmig

ausgedrehten Schraubenkappe D dem Kugelzapfen C des Handgriffes F zur

Lagerung zu dienen. Der durch den Schlitz B in das

Innere des Gehäuses reichende Arm E dieses Handgriffes

legt sich von unten gegen das Auslaufrohr a. Man

braucht deshalb nur auf den Griff F zu drücken, um das

Auslaufrohr hochzuschieben und das Auslaufventil

zu öffnen.

Ein anderes selbstschlieſsendes Ventil von L. Wagenbrenner in München (* D. R. P. Nr. 36238 vom 4.

November 1885) ist in Fig. 12 Taf. 19

dargestellt. Die Schlieſsung erfolgt hierbei aber nicht durch den Druck einer Feder,

sondern durch den Wasserdruck selbst.

Durch einen Druck auf den Knopf k

entfernt sich das kleine Ventil i von seinem Sitze und

läſst das vor dem Kolben e1 befindliche Wasser, welches bis jetzt den Ventilschluſs bewirkt hat,

durch die Kanäle r entweichen. Das Wasser beginnt

sofort den nun entlasteten Kolben e1 von seinem Ventilsitze f in den Cylinder d hineinzudrängen und

strömt durch die hierdurch frei werdenden Oeffnungen aus. Das Kegelventil g begleitet den Kolben e1 so lange, bis dessen Stellmutter g2 am Führungsbock h angelangt ist. Da der Kolben jedoch durch das Wasser

bis an das Ende des vorderen Cylindertheiles d

zurückgeht, so wird durch die Entfernung des Ventilsitzes von seinem Ventile g dem Wasser der freiere Eintritt durch den Kolben e1 nach d gestattet und nimmt, so lange das kleine Ventil i und somit der Ventilhahn offen gehalten wird,

ebenfalls seinen Weg durch i und die Kanäle r ins Freie.

Entlastet man den Knopf k, so

schlieſst sich zunächst das kleine Ventil t Unter dem

Drucke einer Schraubenfeder. Der Cylinder d ist somit

nach vorwärts geschlossen. Das durch das offene Ventil g nach d eintretende Wasser beginnt nun in

Folge der gröſseren hinteren Fläche des Kolbens e1 diesen nach links zu drücken, wodurch die in dem

hohlen Theile des Kolbens e1 befindlichen Ausströmungsöffnungen in den Gehäusetheil a zurückgeführt und immer mehr geschlossen werden.

Sobald dies erfolgt ist, wodurch eine Druckzunahme sowohl im Gehäuse a, als im Cylinder d vor

dem Kolben e1 eintritt,

hat sich auch der Ventilsitz im Kolben wieder dem Ventile genähert; letzteres nimmt

seinen Sitz wieder ein und läſst bis zur vollständigen Dichtung des Kolbens e1 auf dem Ventilsitze

f das Wasser nurmehr tropfenweise eintreten, zu

welchem Zwecke das Ventil g nicht ganz dicht

eingeschliffen ist. Durch die allmählich kleiner werdenden Ausströmungsöffnungen

wird die Wasserströmung immer geringer und es erfolgt ein langsamer und

rückschlagfreier Schluſs. Mittels der Stellmutter g2 wird die rückschlagfreie Schlieſsung derart

geregelt, daſs bei Leitungen mit schwachem Druck der Führungsstift g1 verkürzt wird, um

dem schwächeren Wasserdrucke eine entsprechend gröſsere Oeffnung und längere Zeit

den freieren Eintritt in den vorderen Cylindertheil d

zu gestatten, während bei hohem Wasserdrucke das Gegentheil stattfindet; es macht

deshalb das Ventil g beim Oeffnen und Schlieſsen eine

gröſsere oder kleinere Bewegung des Kolbens mit.

Der Zapfhahn von Joh. Leonh.

Linhard in Nürnberg (* D. R. P. Nr. 36247 vom 9. Januar 1886) besteht aus

einem feststehenden Küken (Fig. 13 Taf. 19), dessen

Längsbohrung cd mit einer Querbohrung ef

in Verbindung steht, in

welch letzterer eine bis an die Auſsenseite des Kükens reichende Scheidewand sich

befindet. Ueber diesem Theile des Kükens ist drehbar ein mit einer Aussparung m versehenes Gehäuse g

eingesetzt; stellt man dieselbe über die Scheidewand, so kann das Wasser aus c über letztere hinweg nach d und so zum Ausflusse gelangen.

Um den Mängeln an Hähnen mit seitlicher Entwässerung zu begegnen, schlägt Jakob Knipscher in Bonn (* D. R. P. Nr. 36506 vom 27.

Februar 1886) einen Hahn mit Entwässerungsschieber

(vgl. Fig. 14

Taf. 19) vor, welcher das Wasser nach unten entweichen läſst.

Das Küken b enthält einen Kanal f, welcher bei geschlossenem Hahne das Ausfluſsrohr mit

der unteren Hahnöffnung in Verbindung setzt. Diese untere Oeffnung ist durch die auf

dem Hahnkörper aufgeschraubte Kappe d mit eingelegter

Dichtungsscheibe i verschlossen. Beide Theile besitzen

eine Bohrung s, welche durch die Ventilscheibe c geöffnet oder geschlossen werden kann. Die Bewegung

der letzteren erfolgt bei der Drehung des Kükens b

dadurch, daſs ein Zapfen des Ventiles c in dasselbe

eingreift und so das Ventil gezwungen wird, an der Kükenbewegung theilzunehmen. Ist

der Hahn geschlossen, so tritt das Wasser aus dem Abfluſsrohre durch den Kanal f und die Bohrungen s

zurück und der Hahn entleert sich; wird der Hahn hingegen geöffnet, so schlieſst die

Ventilscheibe c bei ihrer Drehung mit dem Küken b die Bohrung s und das

durch den Kanal f auf die Scheibe c wirkende Druckwasser bewirkt einen dichten

Verschluſs. Will man das Hahnküken nicht schwächen, so kann man den Kanal f auch in das Hahngehäuse legen.

Das von Rud. Böcking und Comp. in Halbergerhütte bei

Saarbrücken früher (1886 262 * 105) angegebene Hydrantenventil kann auch nach einer neueren

Construction (vgl. * D. R. P. Zusatz Nr. 36349 vom 30. Januar 1886) die in Fig. 15 Taf.

19 gezeichnete Form eines Hohlkükens k erhalten. Die

Oeffnungen im Küken und im Gehäuse, welche je ¼ des Rohrquerschnittes betragen, und

die Einrichtung des Steigrohres sind dieselben wie früher.

Mittels eines von der Deutschen Wasserwerksgesellschaft

in Höchst a. M. (D. R. P. Nr. 33829 vom 23. Juni 1885) angegebenen Hahnes, welcher als Strahlrohrmundstück benutzt werden soll, ist es möglich, das Wasser sowohl

in einem einzigen geschlossenen Strahle, als auch in Form einer Brause, ferner in

beiden Formen zusammen ausströmen zu lassen; ebenso kann das Wasser gänzlich

abgeschlossen werden. Diese Vertheilung geschieht durch das mit einer geraden und

zwei Winkelbohrungen versehene Küken L (Fig. 16 bis 18 Taf. 19).

Im Hauptkörper K ist ein Hahngehäuse H zur Aufnahme des Kükens angeordnet, welches eine

gerade Bohrung g besitzt, um dem Strahle den freien

Durchtritt zu gestatten. Seitlich davon in gleichen Abständen befinden sich zwei

Winkelbohrungen w, welche das Wasser zur Brause am

Hauptkörper leiten. Eine Scheidewand s oberhalb der

seitlichen Schlitze h für die Brause verhindert den

unmittelbaren Durchtritt des Wassers zu dieser. Die Abdichtung des Kükens am

Spindelende erfolgt durch eine aufgeschraubte e Kappe

in bekannter Weise. Eine Schraube am entgegengesetzten Küken ende gestattet das

Anziehen und Lösen desselben.

Tafeln