| Titel: | Neuerungen an Kreissägenschützern. |

| Fundstelle: | Band 264, Jahrgang 1887, S. 315 |

| Download: | XML |

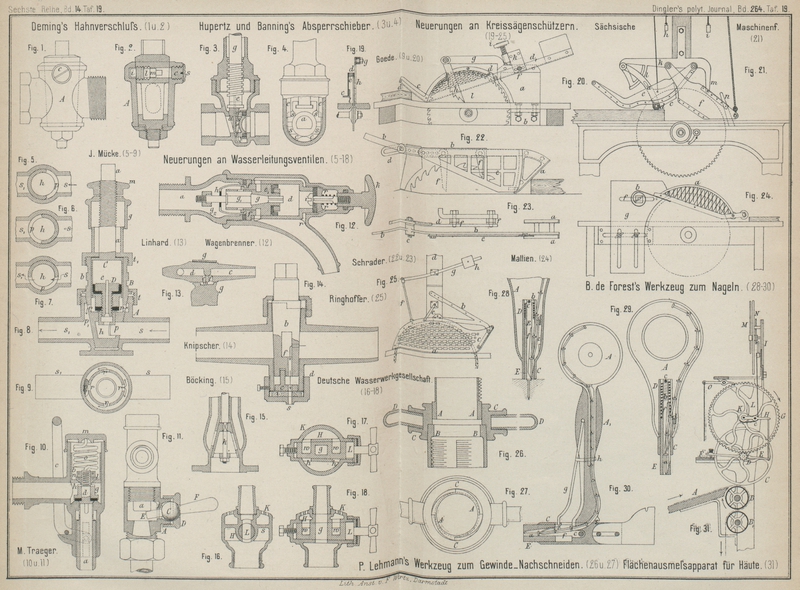

Neuerungen an Kreissägenschützern.

(Patentklasse 38. Fortsetzung des Berichtes Bd.

258 S. 56.)

Mit Abbildungen auf Tafel

19.

Neuerungen an Kreissägenschützern.

Eine vom Gewerberath v. Stülpnagel in Berlin angegebene

und in Berliner Fabriken mehrfach ausgeführte Kreissägenschutzvorrichtung besteht

aus einer Schutzhaube aus leichtem Drahtgeflecht, welche ziemlich hoch am Spaltkeile

drehbar aufgehängt und durch ein Gegengewicht so weit ausgeglichen ist, daſs sie von

dem vorgeschobenen Holzstücke leicht gehoben werden kann; eine Rolle am

Berührungspunkte von Haube und Holzstück erleichtert den Durchschub. Der Spaltkeil

selbst besitzt zwei Schlitze und ist in verschiedener Höhenlage im Tische

feststellbar, um zwischen letzterem und dem Gelenkpunkte der Haube Raum für den

Durchlaſs hoher Holzstücke zu gewinnen. Je nach der eingestellten Höhe des

Spaltkeiles muſs auch das Gegengewicht der Haube verstellt werden. Schon bei

geringer Höhe des Gelenkpunktes über der Tischplatte ist ein wesentlicher Theil der

Säge unbedeckt.

Textabbildung Bd. 264, S. 315Diese Schutzvorrichtung ist mehrfach von A.

Goede in Berlin N. zur Ausführung gelangt; eine etwas vervollkommnete

Einrichtung (Fig.

19 und 20 Taf. 19) ist unter Patentschutz (vgl. * D. R. P. Nr. 37274 vom 5.

Februar 1886) gestellt.

Die vordere Seite des Sägeblattes l ist durch ein am

Winkeleisen c befestigtes gelochtes Blech gedeckt; in

gleicher Ebene mit der Säge liegt darüber ein Flacheisenbügel d, welche beiden Theile zusammen mit einer

zwischengelegten Holzkappe e den Schutzhelm bilden. Das

vordere Ende des Flacheisenbügels ist in gleicher Form mit dem Winkeleisen c wieder als Schnabel ausgeführt und bietet dadurch für

das Holzstück eine sichere Führung nach der Schnittebene. Das andere Ende ist mit

dem Flacheisen d1

verbunden, welches gleichzeitig mit dem Winkeleisen c

das Ausgleichungsgewicht und den Bolzen f zur

Aufhängung des Helmes trägt. Dieser Bolzen ist in dem breiten Kopfe des mit Winkeln

b am Tische befestigten Spaltkeiles a gelagert und dieser Kopf bietet auch mit der

Schienenverlängerung g eine Aufhängung für das gezahnte

Bogenstück h, dessen Zähne für alle dem Sägenblatte

entsprechenden Holzdicken die Zuführung ungehindert gestatten, dagegen ein

Zurückweichen des Abschnittes durch festes Eingreifen bei dieser Bewegungsrichtung

unmöglich machen. Die Einstellung für verschiedene Schnitthöhen erfolgt durch die

im Aufsatze k befindliche Schraube t, welche sich gegen den Kopf des Spaltkeiles a stützt.

Auch der Kreissägenschützer von P. Mallien in Berlin (*

D. R. P. Nr. 37452 vom 13. März 1886) ist mit seinem Spaltkeile in Schlitzen f (Fig. 24 Taf. 19) am

Arbeitstische verstellbar; um aber die Benutzung derselben Haube für verschieden

groſse Kreissägen zu gestatten, ist im Spaltkeile g ein

Schlitz f vorhanden und der Schutzkorb a mit g durch an beiden

Seiten angeordnete Federn b derart verbunden, daſs

mittels eines in den Wangen des Schutzkorbes a

angebrachten, bis zur Vorderseite desselben reichenden Schlitzes derselbe

verschiebbar ist.

F. Ringhoffer in Smichow (Oesterreichisch-Ungarisches

Patent vom 15. Oktober 1886) befestigt seine in Fig. 25 Taf. 19

dargestellte selbstthätige Kreissägenschutzvorrichtung an einer von der Decke

herabhängenden und gegen Seitenschwankungen genügend versteiften Säule d; sie besitzt eine aus zwei Blechen a mit ihren Verbindungsbolzen bestehende Haube, welche

einerseits an zwei an der Säule d befestigten Armen b und deren Gelenkstücken c aufgehängt ist, andererseits von einer Zugstange f gefaſst wird, welche am Ende eines zweiarmigen, an der Säule d drehbar gelagerten Gewichtshebels g angreift. Die verstellbare Anordnung des Gewichtes

h ermöglicht eine genaue Ausgleichung des Gewichtes

der Haube, deren Führung durch zwei an der Säule d

angelenkte Laschen e erfolgt. Das zugeführte Holz hebt

die Haube empor, deren Kanten dabei parallel zum Arbeitstische bleiben, so daſs die

Sägenzähne während der Arbeit bedeckt sind. Vermöge ihrer eigenen Schwere fällt die

Vorrichtung nach vollendetem Durchgange des Holzes in die ursprüngliche Lage

zurück.

Bei anderen Sägenschützern sind mehrere getheilte Hauben angewendet, um die Säge

während der Arbeit bis auf den Tisch herab decken zu können, was bei Anordnung einer den Sägenobertheil verhüllenden Haube nicht

möglich ist. Eine solche Anordnung, wie sie m

Fig. 21 Taf.

19 dargestellt und sowohl beim Quer-, als beim Längsschneiden zu verwenden ist, wird

von der Sächsischen Maschinenfabrik zu Chemnitz (* D.

R. P. Nr. 37263 vom 1. Mai 1886) ausgeführt.

Beim Beginne des Schneidens hebt das zugeschobene Holz zuerst das Schutzgehäuse e und dann das mit Gegengewicht h versehene Pen del a, dessen Röllchen d auf dem Holze aufliegen, während die umlaufenden

Achsen derselben das Schutzgehäuse e tragen. Beim

weiteten Zuschieben des Holzes hebt sich dann das gleichfalls mit Gegengewicht i nahezu ausgeglichene Schutzgehäuse f um die entsprechende Holzdicke. Ist das Holz

durchschnitten, so senken sich beim Fortschieben desselben sofort das Pendel a sowie das Schutzgehäuse e, da letzteres auf den Achsen der Röllchen d

gleitet, wieder auf den Tisch. Schlieſslich fällt auch das Schutzgehäuse f nieder und ist die Säge wieder vollständig

abgedeckt.

An dem Aufhängebügel k ist für das gabelförmige

Schutzpendel a, welches dem Schutzgehäuse e

zur Führung dient und auf beiden Seiten mit Schutzwänden c versehen ist, die kreisförmige Führung l

und für das Schutzgehäuse f eine ebensolche m angeordnet. Ein verstellbarer Schnittöffner oder

Spalter n hält das Sägeblatt auf der hinteren Seite vom

Holze frei und verhindert dadurch wie das Schutzgehäuse f das Hochfliegen des Holzes.

G. Schrader in Ehrenfeld (* D. R. P. Zusatz Nr. 37426

vom 27. März 1886) hat die früher (1885 258 * 56)

beschriebene Vorrichtung in der durch Fig. 22 und 23 Taf. 19

veranschaulichten Weise abgeändert. An der Einlaufstelle für das Holz sind statt

eines zwei oder mehrere Schieber a angeordnet, welche

in beliebiger Entfernung von einander vereinigt und mit der Schieberstange b verbunden sind; letztere besitzt einen in einem

Schlitze der Schiene d verstellbaren Drehpunkt c. Ein seitliches Schutzblech e ist an der Schieberstange aufgehängt. In Folge der Verbindung mit der

Stange b haben die mit einander vereinigten Schieber

a mit letzterer den gemeinschaftlichen

verstellbaren Drehpunkt c. Spitze Stäbe f verhüten das Aufwärtsschleudern des Holzstückes.

Tafeln