| Titel: | Ueber Neuerungen an Nähmaschinen. |

| Autor: | A. r. Glasser |

| Fundstelle: | Band 264, Jahrgang 1887, S. 368 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an Nähmaschinen.

(Patentklasse 52. Fortsetzung des Berichtes S. 261

d. Bd.)

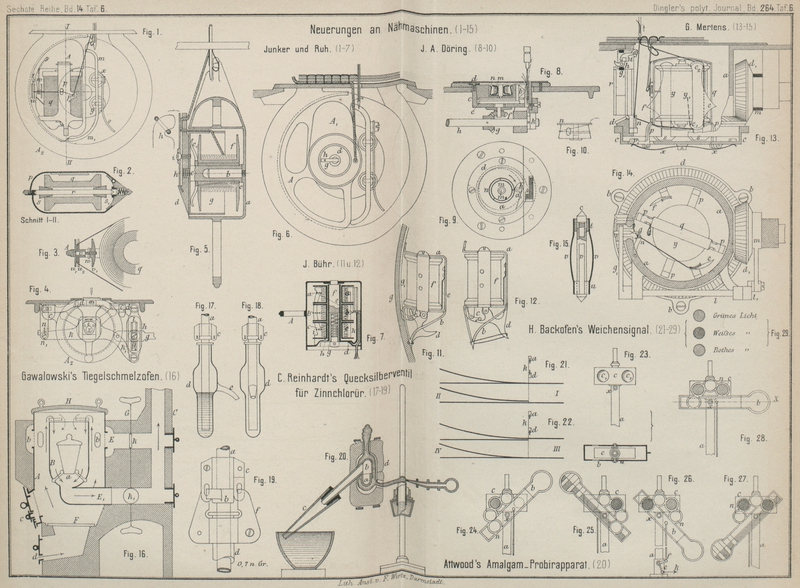

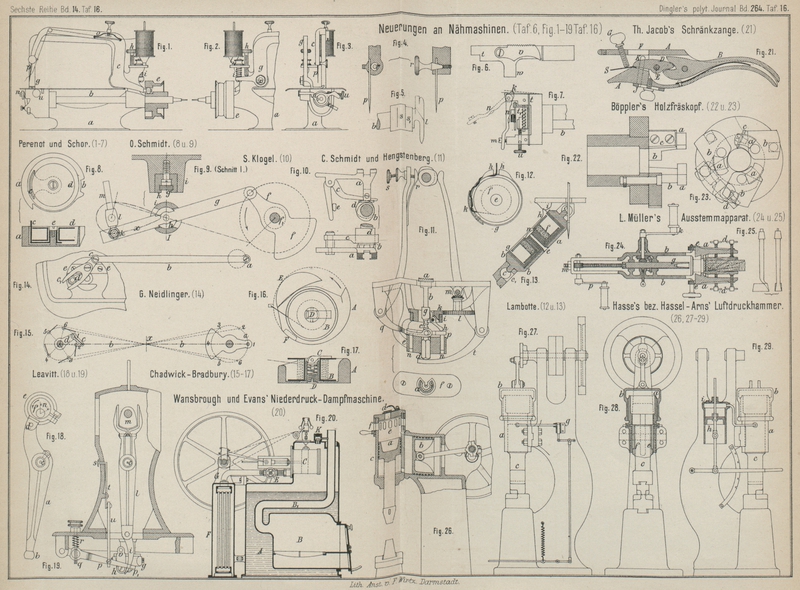

Mit Abbildungen auf Tafel

6, 16 und 22.

Ueber Neuerungen an Nähmaschinen.

Doppelsteppstich-Nähmaschinen mit kreisendem oder schwingendem

Schiffchen bezieh. Greifer.

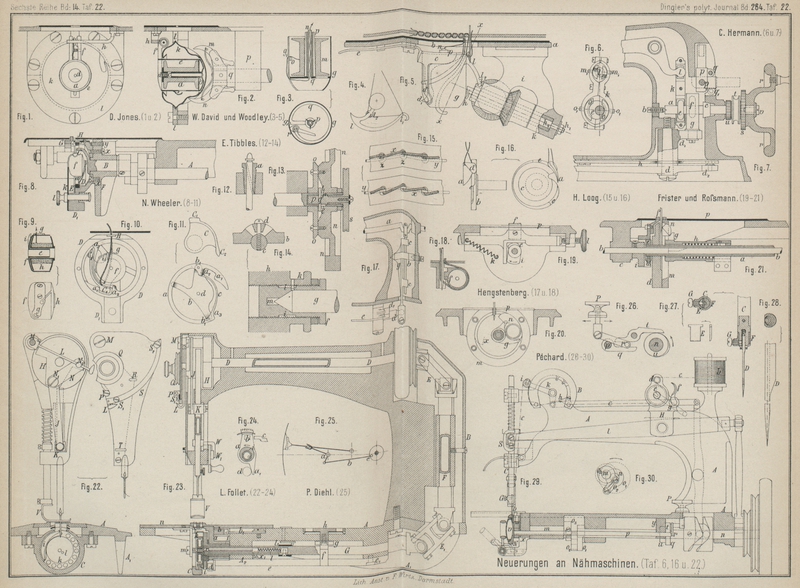

Eine der von Daniel Jones in Cardiff (* D. R. P. Nr.

36023 vom 24. September 1885, Nr. 36387 und Nr. 38118 vom 21. Juli 1885) angegebenen

Einrichtungen für Steppstich-Nähmaschinen zum Vernähen

groſser Unterfadenspulen ist in Fig. 1 und 2 Taf. 22 dargestellt.

Die gewöhnliche Spule a sitzt lose

auf dem Rohre b des cylindrischen, vorn offenen

Gehäuses e und wird durch eine Mutter d auf der Spindel c

gehalten. Das Gehäuse e trägt ferner noch den

Fadenspanner f, welcher aus zwei Bremsscheibchen

besteht, deren Pressung durch eine Feder hervorgebracht und durch eine Schraube veränderlich

gemacht wird. Um die Drehungen des Gehäuses e nebst dem

Fadenspanner zu verhindern, greift der Arm h

gabelförmig mit dem zum Schlingendurchgange erforderlichen Spielräume um letzteren.

Für den Spulenwechsel kann der Arm h zurückgeschlagen

werden. Das Spulengehäuse wird von einer Kapsel k

umgeben, welche an passender Stelle zu einem Greifer ausgebildet und in der

winkelförmig ausgearbeiteten Bahn l geführt ist. Diese

Kapsel erhält durch die unterhalb der Nähplatte gelagerte Trieb welle, welche

auſserdem durch ein Kreisexcenter die Nadelstange bewegt, eine kreisende Bewegung.

Der Mitnehmer besteht aus zwei Klauen m und n, welche mit ihren nach hinten verlängerten Armen auf

dem am Lager p angeordneten Excenter q ruhen und durch dasselbe so bewegt werden, daſs die

Klauenspitzen der Nadel faden schleife vollständig freien Durchgang gestatten.

Behufs Bildung eines Stiches in dem zu nähenden Stoffe wird jede nachfolgende

Schleife durch den Eintritt und die Drehung des auf der Kapsel h sitzenden Greifers in die nächste von der Nadel

gebildete Schleife zusammengezogen; der Anzug des Stiches findet also wie bei der

Wheeler und Wilson'schen Maschine mit gebogener

Nadel durch den Greifer nach dem zweiten Stiche statt.

Jones erwähnt noch, daſs die Kapselt

auch mit zwei Greiferspitzen versehen werden kann, in welchem Falle die

Mitnehmerklauen fest auf der Welle sitzen und nur eine schwingende Bewegung

ausführen. Ferner ist auch eine weniger vortheilhaft scheinende Construction einer

wagerecht schwingenden, in der Form der beschriebenen gleichenden, aber mit zwei

Greiferspitzen versehenen Kapsel angegeben, deren Schwingungen durch die von einer

Kurbel aus bewegte Zahnstange erfolgt.

Die Doppelsteppstich-Nähmaschine zum Vernähen käuflicher

Garnrollen von W. David und J. Woodley in Cardiff (* D. R. P. Nr. 34077 vom 26.

März 1885 und Zusatz Nr. 37490 vom 14. Februar 1886) enthält, wie diejenige von J. de Castro (vgl. 1883 250

* 509) ein vom Greifer unabhängig gelagertes, senkrecht stehendes Spulengehäuse,

über welches die Fadenschleife durch den Greifer geführt wird.

Fig. 5 Taf. 22

veranschaulicht die Stirnansicht der bezüglichen Einrichtung. Die Grundplatte a besitzt eine Oeffnung b,

um zu dem Unterfaden gelangen zu können; diese Oeffnung wird durch eine Blechplatte

verschlossen, über welche das Arbeitstück gleitet. Der Spulenträger c umschlieſst oberhalb leicht das Gehäuse g und legt sich mit seinen Armen d, d1 an den verjüngten

Theil des Gehäuses an. An der Verlängerung e kann der

Spulenträger etwas zurückgezogen bezieh. gedreht werden, wodurch sich das Gehäuse

g mit der Spule bequem entfernen und letztere

auswechseln läſst. In Gemeinschaft mit dem Träger c und

dessen Armen d, d1

dient noch der Arm h als Stütze des Gehäuses g, welches hierdurch zwar lose umfaſst, doch sicher

gehalten wird. Dieser Arm h wird in dem an der

Grundplatte angeschraubten Lager i durch die Mutter h1 unbeweglich

gehalten. Eine Hohlachse k, welche den kreisenden

Greifer l trägt, umgibt die Spindel h2 des Armes h. Der Greifer l dreht

sich in Richtung der Linie x um das Spulengehäuse,

durch Vermittelung von Kegelrädern oder sonstiger geeigneter Uebersetzung von der

unterhalb der Grundplatte gelagerten Hauptwelle aus.

Ein Fadenheber ist bei dieser Maschine nicht vorhanden, weil bei

dem Erweitern der durch den Greifer erfaſsten Nadelfadenschleife der vorhergehende

Stich angezogen wird. Die Verstärkung l2 (Fig. 4 Taf. 22) des

Greiferarmes dient als Stütze der Schleife, wenn diese durch den Arm l1 erweitert und auf

das Spulengehäuse abgegeben wird.

Das Spulengehäuse g (Fig. 3 Taf. 22) hat einen

Schlitz g1

, in welchen der Faden bequem eingeführt, aber auch,

der erforderlichen Spannung wegen, nach Bedarf eingeklemmt werden kann. Hierzu läſst

sich die Weite des Schlitzes durch ein kleines, mittels Schraube feststellbares

Excenter r, welches gegen die Gehäusewand drückt,

regeln. (In dem Zusatzpatente ist noch eine andere jedoch ähnliche Ausführungsweise

der Fadenbremsung angegeben.) Das Plättchen o dient zur

Führung des Fadens, welcher von o aus abermals durch

den Schlitz g1 geht und

schlieſslich am oberen Ende des Hohlstiftes n austritt.

Das Spulengehäuse ist unten kegelförmig gestaltet und trägt auf dem Arme q diesen Hohlstift n, über

welchen die mit drei scharfen Kanten versehene Hülse p

leicht drehbar geschoben wird. Auf diese Kanten steckt man die Spule m, wodurch die sichere und centrische Lage derselben

gewahrt wird.

Eine durchdachte Schiffchenconstruction für

Doppelsteppstich-Nähmaschinen mit groſsen

Unterfadenspulen, welche vorzugsweise für die Wheeler und Wilson'sche Maschine mit gerader Nadel bestimmt ist und diese

befähigt, eine gröſsere Unterfadenspule aufzunehmen und eine bessere

Schleifenbildung zu bewirken, stammt von Nathaniel

Wheeler in Bridgeport (* D. R. P. Nr. 37573 vom 13. Oktober 1885).

Bekanntlich besitzt dieses Maschinensystem mit gerader Nadel eine unterhalb der

Nähplatte gelagerte Welle, welche durch ein Excenter mittels Zugstange zunächst die

obere Welle im Maschinenarme in Schwingungen versetzt, in Folge dessen durch die

Nadelstange eine Kurbel mit Pleuelstange auf- und abgeschoben wird (vgl. Fig. 29 Taf.

22). Die Triebwelle A (Fig. 8 Taf. 22) liegt

excentrisch zur Mitnehmerwelle B und beide sind durch

eine Doppelkurbel verbunden, so daſs der Greifer mit wechselnder Geschwindigkeit

umgedreht wird. Am hinteren Theile des Maschinenarmes ist der Fadenhebel angebracht,

welcher durch eine Curvenscheibe der Trieb welle bewegt wird und jeden einzelnen

Stich anzieht, ein Vortheil, auf welchen schon früher (vgl. 1883 248 * 232) näher eingegangen wurde und der für die

Schönheit der Naht von Nutzen ist. Der Stoffrücker wird auf gewöhnliche Weise von

zwei Excentern bewegt. Das Lager F der Mitnehmerwelle

B ist nach unten verlängert, so daſs sich ein Fuſs

bildet, welcher als Schutz für den Greifer dient, wenn die Maschine aus der

Nähtischplatte gehoben und auf einen flachen Tisch gesetzt wird. Der Mitnehmer C des Greifers ist mit seiner Welle B aus einem Stücke hergestellt und bildet ungefähr die

Form eines Kreisausschnittes (vgl. Fig. 11) mit der Spitze

C2 und dem Ansätze

C1; die vordere

ebene Fläche dient gleichzeitig als Nadelschutz, an welche sich die Nadel anlegen

und daher niemals von der Greiferspitze getroffen werden kann.

Der Greifer a (Fig. 10 und 11 Taf. 22)

besteht aus einem Ringstücke von ungefähr 270° Ausdehnung, welches mit der

Greiferspitze, den beiden Vorsprüngen a1 und a2 und dem Greiferfuſse a3 versehen ist. Der Vorsprung a2 tritt gleichzeitig

aus der Bildebene hervor und bewirkt die Verbreiterung der Oberfadenschlinge, damit

dieselbe frei über die Spule hin wegschlüpfen kann; er ist ferner durch einen Steg

c mit dem Fuſse a3 verbunden, welcher zur Festigkeit des Ringes

beiträgt, auſserdem aber noch einen später zu erwähnenden Nutzen hat. Durch zwei

Schräubchen b1 steht

der Greiferring mit einer ausgehöhlten Platte b in

Verbindung, welche centrisch zum ersteren den Stift d

für das Spulengehäuse trägt. Der Greifer bewegt sich in der zu B excentrischen Nuth einer tiefen Schale D (Fig. 8) mit breitem Rande

und einem Ansätze D1;

damit der Greifer nicht aus seiner Nuth herausfällt, wird derselbe durch einen

vorspringenden Blechring E gehalten. Dieses

Greiferlager D enthält eine Bohrung, welche auf den

centrisch zur Welle B liegenden Ansatz des Lagers F paſst, aber nicht genau im Mittelpunkte der

Fuhrungsnuth des Greifers liegt, sondern um ein sehr geringes Maſs auſserhalb

derselben. Durch die Schrauben x wird das Greiferlager festgehalten;

um dasselbe aber erforderlichenfalls genau zur Nadel einstellen zu können, ist noch

die Schraube y vorhanden, durch welche das Lager etwas

vorgeschoben werden kann. Dieses Lager ist im oberen Theile abgeflacht (vgl. Fig. 8 und 10), um Raum

für die Stoffrückertheile G zu gewinnen und eine kleine

Schleifenschutzplatte H aufzunehmen; letztere ist mit

einem länglichen Schlitze versehen, durch welchen die Nadel sticht und beim Erheben

derselben kann sich nur in unmittelbarer Nähe des Oehres die Fadenschleife bilden,

so daſs der Greifer dieselbe sicher fangen kann.

Auf dem Stifte d des Greifers a bezieh. der Platte b

(Fig. 11)

kann sich die Hülse e (Fig. 9), welche mit

Spulenkapsel f verbunden ist, leicht drehen. Diese

Hülse nimmt die Spule h auf, deren Faden durch einen

Schlitz der Kapsel austritt und unter die Feder p bis

zum Austrittsrohr geführt ist. Diese Feder ist am Ende angeschraubt, während die

mittlere Schraube den Druck derselben gegen die Spulenkapsel verändert und dadurch

eine stärkere oder schwächere Spannung des Unterfadens herbeiführt. Die Spulenkapsel

wird an der Drehung durch eine Nase i verhindert,

welche von einem Schlitze des Spulenhalters k (Fig. 8) umfaſst

wird; letzterer besteht aus einem dünnen Bleche, welches in dem Ansätze D1 der Greiferführung

durch den Bolzen l gehalten wird. Der Bolzen l ist vorn mit einem Knopfe versehen und dieser wird

beständig durch eine Spiralfeder an den Spulenhalter gedrückt. Durch Zurückziehen

und Drehen des Knopfes kann man den Spulenhalter zur Seite schieben und die

Spulenkapsel nebst Spule aus dem Greifer entfernen.

Zwischen dem Greiferfuſse a3 (Fig. 10 und 11) und dem

Vorsprunge a2 ist der

Raum, in welchen sich der Mitnehmer einlegen läſst. Die Abmessungen dieser Theile

sind nun so gewählt, daſs, wenn die Mitnehmerspitze C2 anliegt, zwischen dem Ansätze C1 desselben und der

Aussparung des Greifers ein kleiner Zwischenraum entsteht, groſs genug, um den

Nähfaden durchschlüpfen zu lassen. Liegt dagegen, wie in Fig. 10 der Ansatz C1 am Greifer an, so

entsteht umgekehrt ein Zwischenraum zwischen Mitnehmerspitze C2 und Greiferfuſs a3. Der Wechsel in der Anlage der

Mitnehmertheile geschieht selbstthätig in Folge der excentrischen Lagerung des

Greifers zum Mitnehmer. Damit der Unterfaden nicht mit dem Oberfaden in Berührung

kommt und dadurch etwas mehr, als zur Bildung eines Stiches erforderlich, vom

ersteren frei wird, ist der Steg c des Greifers nach

vorn abgebogen, so daſs der Spulenfaden an demselben hingleiten und der Schleife aus

dem Wege kommen kann. Diese Ausbiegung erstreckt sich jedoch nur auf die Mitte des

Steges, während dicht hinter dem Vorsprunge a2 eine leichte Einsenkung vorhanden ist, welche das

Abgleiten der Schleife nach oben beschleunigt, und auſserdem tritt die Greiferspitze

etwas aus ihrer Fläche hervor, so daſs ein sehr sicheres Fangen der durch die

Schleifenschutzplatte H seitlich stark ausgebogenen

Schleife erfolgt. Die wechselnde Drehung des Mitnehmers nebst Greifer, hervorgerufen

durch die excentrische Lage der beiden Wellen A und B (Fig. 8), ist derart

eingerichtet, daſs während des schnelleren Theiles der Greiferdrehung sich die Greif

erspitze in derjenigen Lage befindet, wo sie die Schleife erfaſst und aufnimmt. Bei

dem Ausarbeiten der Schleife bewegt sich der Greifer entsprechend langsamer, so daſs

dieser Theil der Fadenverschlingung mit der für eine gute Naht erforderlichen

Sorgfalt vollzogen werden kann.Genau dieselbe Einrichtung erhielt F. Engel in

Hamburg durch das deutsche Patent Nr. 36377 vom 4. December 1885

geschützt.

Von den vielen durch E. Tibbles in Burlington (* D. R.

P. Nr. 26769 vom 14. März 1883) vorgeschlagenen Neuerungen an Theilen einer

Doppelsteppstich-Nähmaschine mit im Bogen bewegten

Schiffchen seien hier nur die bemerkenswerthesten hervorgehoben.

Die Bewegungsvorrichtung des Stoffrückers kann bei gleichbleibender Umdrehungsrichtung der Hauptwelle

in die entgegengesetzte umgewandelt werden. Hierzu sitzt nur das Excenter für das

Heben und Senken des Stoffrückers auf der Welle fest, während das zweite Excenter

für den Vor- und Rückschub lose auf derselben angeordnet ist und einen

concentrischen Schlitz von 180° besitzt, in welchem sich ein Stift des ersten Excenters

einlegt. Eine Schraube sichert den jeweiligen Stand des Vorschubexcenters. Je

nachdem nun dieses so gedreht wird, daſs der Stift an dem einen oder anderen Ende

des Schlitzes desselben zum Anliegen kommt, findet die Stoffverschiebung nach der

einen oder anderen Richtung statt. Die Excenter haben die Form wie die der Singer'schen Maschinen und bewegen sich auch hier in

einem vierseitigen Rahmen; doch ist die eine Seite desselben, an welcher sich das

Vorschubexcenter anlegt, durch eine Schraube zu verstellen möglich, so daſs dieses

Excenter mehr oder weniger Verschiebung des Stoffrückers hervorbringen kann. – Diese

Stoffrückereinrichtung steht jedoch derjenigen von Gritzner (vgl. 1883 248 * 274) in praktischer

Beziehung nach.

Die Nachstellung des

Nadelstangenlagers erfolgt durch eine schräg aufgeschnittene Büchse a (Fig. 12 Taf. 22), dessen

kegelförmiges Gewinde beim Einschrauben die Bohrung verringert. Tibbles gibt noch eine zweite Einrichtung zu gleichem

Zwecke an, darin bestehend, daſs die weite, mit cylindrischem Gewinde versehene

Bohrung nicht ganz durch das Nadelstangenlager geführt ist, so daſs gleichsam ein

Boden entsteht, auf welchen sich der nach oben verjüngte, ebenfalls aufgeschnittene

Kegel legt; auf diesen wird die entsprechend ausgedrehte, unaufgeschnittene, auſsen

cylindrische Büchse geschraubt.

Die Fußtritt- und Triebradlagerung

ist in Fig.

14 Taf. 22 dargestellt. Der Fuſstritt b

schwingt wie gewöhnlich um eine ruhende Achse c. Um nun

ein Dichtgehen auf dieser Achse zu bewirken und eine seitliche Verschiebung zu

verhindern, werden die Futterklötze d, welche die Form

einer abgestumpften vierseitigen Pyramide haben, in den entsprechenden Aussparungen

des Fuſstrittes durch eine Schraube gehalten. Das Triebrad sitzt auf einer

gekröpften Welle; die eine Seite ist in der einen Gestellwand, die andere in der

Mitte des Verbindungskreuzes beider Gestellwände gelagert. Die Lagerung ist für

beide Wellenenden die gleiche. Eine Büchse f, welche

das Lager der mit Spitzen versehenen Triebradachse g

bildet, ist zweckmäſsig theils cylindrisch, theils kegelförmig ausgedreht. Auſsen

ist diese Büchse mit Gewinde versehen, welches auf einen Theil abgedreht ist, so

daſs ein breiter ringförmiger Kanal i entsteht, wenn

dieselbe in die mit Nabe k versehene Gestellwand h eingeschraubt wird. In den Kanal mündet ein

Schmierloch und steht derselbe ferner durch mehrere Bohrungen mit dem Inneren des

Lagers in Verbindung. Der ringförmige Kanal i und die

Ausdrehung m bilden die Oelbehälter. Die

Pleuelstangenlager sind einfach aufgeschnitten und werden durch eine Schraube

zusammengepreſst.Vgl. Brüncke's verstellbare Pleuelstangenlager

1883 248 * 232.

Bei der Tibbles'schen Auslösung des Schwungrädchens der Nähmaschinenwelle

wird der Würtel durch das Schwungrädchen n (Fig. 13 Taf.

22) und einer an dieses angeschraubten Scheibe o

gebildet, so daſs zwischen beiden Theilen ein Raum für die Kuppelung frei bleibt.

Die Ausbohrung des Wellenendes nimmt einen Bolzen p

auf, durch den ein Stift q gesteckt ist und durch

Schlitze f der Welle nach auſsen reicht. Der Bolzen p läſst sich durch eine Schraube mit Kopf s vor- oder zurückschieben, wobei der Stift q seine Drehung verhindert; letzterer legt sich bei

seiner rechtsseitigen Verschiebung in die Sperrzähne t

und kuppelt dadurch das Rad mit der Welle.Vgl. Uebersicht der Radauslösungen 1883 250 *

505.

Um das Umklappen der Nähmaschine zu

vermeiden, welches beim Oelen der unter der

Arbeitsplatte liegenden Theile der gebräuchlichen Maschinen erforderlich ist, bringt

Tibbles zum Freilegen der Theile mehrere Schieber an; an geeigneten Stellen sind

Vertiefungen angebracht, aus denen das im Vorrathe gehaltene Oel durch feine Kanäle

nach den zu schmierenden Flächen gelangt. Tibbles will

diese Vertiefungen mit Filz ausfüllen, um das Durchsickern des Oeles in die Kanäle

zu verlangsamen und um damit gleichzeitig die Resonanz der PlatteJ. Werthheim in Frankfurt a. M. (D. R. P. Nr.

38074 vom 18. Mai 1886) erzielt die Tonlosigkeit der

Tischplatte durch Herstellung eines Rippenrahmens, welcher mit Blei bekleidetem Blech bedeckt

ist.zu vermindern.

Um einen schnellen und geräuschlosen Gang der Nähmaschinen bei geringem

Kraftverbrauche erzielen zu können, ist es nothwendig, die sich bewegenden Theile

bei genügender Festigkeit so leicht als möglich anzufertigen, die Bewegungen ohne

Stoſs auszuführen, die Anwendung von Verzahnungen, Hebedaumen und schwingenden

Hebeln zu vermeiden, dagegen die Drehbewegung thunlichst unmittelbar zu verwenden.

Diese Gesichtspunkte leiteten Leonard Fallet in

New-York (* D. R. P. Nr. 32060 vom 17. Juni 1884) bei der Construction seiner

beachtenswerthen Doppelsteppstich-Nähmaschine mit kreisendem Schiffchen. Die Grundplatte A

(Fig. 22

und 23 Taf.

22) ist unterhalb mit starken Rippen A1 versehen, welche sich nach hinten allmählich

verbreitern, bis sie die gleiche Höhe mit der Schiffchenführung C erreichen; keine beweglichen Theile ragen über die

Rippen hervor, so daſs man die ganze Maschine auf eine ebene Platte stellen kann,

ohne daſs eine Gefahr der Verletzung der arbeitenden Theile eintritt.

Die Hauptwelle D liegt im Maschinenarme, von welcher aus

die Bewegung durch Universalgelenke E, E1 und der Zwischenwelle F auf die Schiffchen welle G übertragen wird.

Zur Verminderung des Gewichtes sind diese drei Wellen ganz oder theilweise hohl

hergestellt diese Höhlungen werden mit Oel angefüllt, um die Schmierung zu

erleichtern. Die Wellen tragen dann an den Lagerstellen kleine Bohrungen, während

die Einguſslöcher durch Korke oder Schrauben verschlossen werden. Das Lager der

Zwischenwelle F wird durch Schrauben am Maschinenarme

befestigt und durch die abnehmbare Platte B

verdeckt.

Die Nadelstange wird von der

Hauptwelle aus durch eine ausgewogene Kurbel H und eine

Kurbelstange J in Bewegung gesetzt, wobei der Kreuzkopf

K in passenden Gleitflächen des Nähmaschinenkopfes

geführt wird. Die durch die Universalgelenke umgedrehte Welle G bewegt nur das kreisende Schiffchen mit Greifer und

den Stoffrückermechanismus. Diese Anordnung ermöglicht die unmittelbare Uebertragung

der Kraft auf die Nadelstange und nur die geringe, zur Bewegung des Schiffchens und

Stoffrückers erforderliche Kraft ist durch das Universalgelenk zu übertragen. Alle

Stöſse, welchen die Verbindungsstücke bei Uebertragung der Arbeitskraft auf die

Nadelstange von der unter der Nähplatte gelagerten Welle ausgesetzt wären und

Geräusch verursachen würden, sind durch diese Anordnung vermieden. Da ferner die

Nadelstange einer der bewegten Theile ist, welcher bei seiner Arbeit die meiste

Kraft verbraucht, so hat Fallet auch diese hohl

hergestellt. Die Nadelstange hebt sich etwas höher als üblich über den Stoff empor,

so daſs genügend Zeit bleibt, jeden Stich vollkommen anzuziehen, ehe die Nadel

wieder einsticht.

Der Fadenheber L schwingt um den

Zapfen M und trägt am freien Ende einen Haken. Die

Bewegung desselben erfolgt durch die Gegenkurbel N,

welche starr mit dem Kurbelzapfen N1 verbunden ist. Die Gegenkurbel hat eine solche

Lage, daſs ihr Drehzapfen N2 etwas über 90° dem Kurbelzapfen N1 nacheilt. Bei dieser Anordnung liegt der

Drehzapfen N2 für die

Bewegung des Fadenhebers am weitesten von dem Stützpunkte M entfernt, wenn die Nadel ihren tiefsten Punkt erreicht hat; ist letztere

dagegen aus dem Nähstoffe getreten, so geht ersterer dicht am Stützpunkte M vorüber, was zur Folge hat, daſs der Fadenheber

schnell und zwar, bei einer Vierteldrehung der Hauptwelle aufsteigt, während welcher

Zeit sich die Nadel noch über dem Stoffe befindet.

Der Oberfaden geht von der Spule zunächst durch das mit Schlitz

und Loch versehene Säulchen P, durch die Bremsscheiben

Q nach der Oese R

unterhalb der Feder S hinweg, durch die Oese T

und nach der Nadel weiter. Die schwache Feder S, deren

Bogen mit dem vom Fadenheberhaken beschriebenen parallel läuft, ist durch die

Schraube S1 an einer

vorspringenden Platte des Maschinenkopfes befestigt und kann durch die Schraube S2 in ihrem Drucke

gegen den Faden verändert werden. Diese Feder S

verhindert das Entschlüpfen des Fadens aus der Oese R

und sichert gleichzeitig den regelmäſsigen Durchgang desselben durch die

Bremsscheiben Q.

Der Stoffdrücker V (Fig. 22 und 23) greift mit

seinem rechtwinkelig abgebogenen Arme W in den Schlitz

der Schraube W1 des

Stoffdrückerhebels, wodurch einestheils die seitliche Drehung des Stoffdrückers

verhütet, anderentheils aber auch das Lösen der Schraube W1 unmöglich gemacht wird. Der Stoffrücker a wird von der excentrisch abgedrehten Nabe

des Schiffchentreibers i bewegt; er trägt unten einen

Finger a1, welcher sich

gegen den Arischlag d unter der Wirkung der Feder b1 legt. Dieser

Anschlag d dient gleichsam dem als einarmigen Hebel zu

betrachtenden Stoffrücker als Drehpunkt. Um nun die Stichlänge veränderlich zu

machen, wird der Anschlag d einen bestimmten Betrag von

dem Finger a1 entfernt,

so daſs während einer längeren oder kürzeren Zeit der Excenterdrehung Anschlag und

Finger nicht in Berührung kommen. Während dessen legt sich der Stoffrücker a mit dem Arme b an den

unverrückbar in der Grundplatte liegenden Anschlag c.

Die Verschiebung des Anschlages d erfolgt durch

Verstellung des Hebels e (Fig. 23 rechtwinkelig

gegen die Bildebene), welcher vorn den Anschlag d trägt

und am hinteren Ende bei e1 drehbar ist. Eine mit diesem Hebel in Verbindung stehende Gabel f umschlieſst ein Excenter g, das sich durch die von Hand zu verstellende Scheibe h drehen läſst. Die Scheibe ist mit Theilstrichen

versehen und ein auf der Nähplatte angegebener Zeiger bezeichnet die

Stichgröſse.

Das kreisende Schiffchen k (Fig. 22 und 23) ist mit

seinem Umfange an der Bahn C geführt, ohne an seiner

Stirnfläche anzuliegen; es wird daher seitlich durch eine Schraube m und den Mitnehmer i

gehalten, doch so, daſs der nöthige Spielraum für den Schleifendurchgang vorhanden

ist. Das Schiffchen kann sich demnach etwas seitwärts bewegen; doch preſst, um

trotzdem das sichere Fangen des Fadens zu ermöglichen, eine Spiralfeder den Stöſser

x der Hohlwelle G

gegen das Schiffchen, wodurch sich dieses an die Schraube m anlegt. Ist das Fangen erfolgt, so wird der Stöſser durch die Schraube

x1 zurückgezogen,

welche sich an der nur wenig curvenförmig gestalteten Stirnfläche des Lagers A2 hinführt. Ueber den

centrischen Stift des Schiffchens, gegen welchen sich die Schraube m legt, wird die Spule mit ihrer Kapsel geschoben. Die

Einrichtung der letzteren mit ihrer Fadenspannvorrichtung stimmt mit derjenigen der

Wheeler'schen Maschine (Fig. 9 Taf. 22) überein;

doch wird hier die Theilnahme an der Schiffchendrehung lediglich durch den

Unterfaden verhindert, so daſs die Richtung der Spulenbewickelung der Drehrichtung

des Schiffchens entgegengesetzt sein muſs. Die Schraube m ist durch einen Träger mit dem Schieber n

verbunden, wodurch sie sich beim Spulenwechsel vom Greifer entfernen läſst. Da aber

das Spulengehäuse auf einem Stifte steckt, so fällt dieses bei Lüftung der Schraube

m nicht ohne weiteres heraus. Follet ordnet deshalb in der Hohlwelle G noch einen Stift l an,

welcher durch eine entsprechende Bohrung des Schiffchens reicht und die Spule nebst

Kapsel aus dem Schiffchen stöſst, wenn durch eine kleine Kurbel von der Nähplatte

aus der Schieber l1

verschoben wird. Das Schiffchen ist, um es möglichst leicht zu machen, in seinem

stärkeren Theile mehrfach durchbohrt.

H. Loog in London (* D. R. P. Nr. 30465 vom 22. Juni

1884) legt ebenfalls die Hauptwelle seiner Doppelsteppstich-Nähmaschine mit veränderlich bewegtem Greifer in den Maschinenarm,

überträgt aber die Bewegung durch Winkelräder oder durch eine Kette auf eine kurze,

unterhalb der Nähplatte liegende Zwischenwelle. Die Greiferwelle liegt zu dieser,

wie bei der Wheeler'schen Maschine (vgl. Fig. 8),

excentrisch, so daſs die Greiferwelle bezieh. der Greifer mit veränderlicher

Winkelgeschwindigkeit umgedreht wird. Die Neuerung bezieht sich nun vorzugsweise auf den Greifer (Fig. 16 Taf. 22).

Die Greiferspitze a ist an einer

Scheibe b angebracht, welche mit der Welle verbunden

und mit einer tellerartigen Vertiefung c zur Aufnahme

der Spulenkapsel nebst Spule versehen ist. Diese Vertiefung liegt zur Wellenmitte

excentrisch und hat zum Zwecke, die Spule zu senken und dadurch den Unterfaden in

dem Augenblicke anzuspannen, wo die Spitze des Hakens in die Schlinge des

Nadelfadens eintritt. Hierdurch wird verhindert, daſs sich der Greifer gleichzeitig

auch im Spulenfaden verfängt, indem zu dieser Zeit sich die Spulenkapsel und die

Spule in ihrer tiefsten Stellung befinden. Bei der Weiterbewegung wird der

Spulenfaden lose, wiederum in Folge der Excentricität der Vertiefung, wenn der

Nadelfaden den Greifer verlassen hat und der Fadenheber denselben festzieht. Die

cylindrische Spulenkapsel trägt in ihrer Mitte einen Stift zur Aufnahme der Spule.

Erstere enthält auſserhalb auf ihrer Bodenfläche einen nach unten verlaufenden

Leitsteg, durch dessen Löcher der Faden behufs Erlangung der erforderlichen Spannung

gezogen wird. Kapsel und Spule liegen also lose in der Greifervertiefung und werden

daher durch eine Platte mit drei federnden Stiften vor dem Herausfallen geschützt.

Gleichzeitig enthält diese Platte eine Rinne, in welche sich der Fadenleitsteg mit

dem nöthigen Spielräume einlegt und die Drehung der Spulenkapsel verhindert.

Bei der gewöhnlichen Doppelsteppstichnaht (Fig. 15 Taf. 22) geht der

Nadelfaden x einfach unter dem Unterfaden y hinweg, so daſs bei lockerer Naht der letztere

verhältniſsmäſsig leicht herauszuziehen ist. Loog dreht

jedoch durch den Greifer die gefangene Schleife um 1800 und führt dieselbe dann erst

um die Spule. Dadurch bildet jede Vereinigungsstelle des Ober- und Unterfadens einen

halb geknüpften Knoten z (Fig. 15, vgl. auch 1885

256 * 250), so daſs der Unterfaden fester vom

Oberfaden gehalten und die Naht weniger leicht aufziehbar wird. Zu diesem Zwecke

tritt die Greiferspitze a (Fig. 16) seitlich vom

Rande der Scheibe b hervor und ist auſsen mit einem

schrägen Ansätze d versehen, an welchem die Schleife

hingleitet und sich somit dreht. Bei e ist der Rand

weggenommen, so daſs die Schleife ungehindert um die Spulenkapsel geführt werden

kann.

Hengstenberg und Comp. in Bielefeld (* D. R. P. Nr.

34055 vom 23. Mai 1885) suchen durch die Bewegungseinrichtung und Führung des Schiffchens bei der bekannten Singer'schen Nähmaschine einen geräuschloseren Gang, welcher durch die zur Uebertragung der Drehbewegung

dienenden Zahnräder entsteht, zu erzielen und ein möglichst

groſses Schiffchen zu verwenden. Das Schiffchen wird nicht mehr geradlinig

hin und her geführt, sondern bewegt sich in einem Kreisbogen quer gegen den

Stoffrücker. Der Schiffchenkorb oder Treiber ist daher an einem einarmigen Hebel

befestigt, dessen Drehpunkt weit genug vom Schiffchen entfernt ist, so daſs

letzteres beim Oelen nicht beschmutzt wird, was allerdings bei der Singermaschine zu

Folge der Lagerung des Schiffchenkorbes nicht ausgeschlossen ist.

Die schwingende Bewegung des Schiffchentreibers ermöglicht die

Anordnung folgender Antriebseinrichtung. Mit der Kröpfung der Hauptwelle a (Fig. 17 Taf. 22) ist die

Gleitstange b verbunden; letztere schiebt sich in den

Führungslagern c des in Spitzen gelagerten zweiarmigen

Hebels g, welcher somit bei den Drehungen der

Hauptwelle in Schwingungen versetzt wird und seine Bewegung mittels Kugelgelenk auf

den Winkelhebel dd1

sowie auf die Zugstange e und den Schiffchentreiber

überträgt.

Um größere Schiffchenspulen ohne

Anwendung einer längeren Nadel verwenden zu können, ist das in Fig. 18 Taf. 22

dargestellte Schiffchen an der jenigen Seite, welche an

der Schiffchenbahn anliegt, mit einer in eine Nuth der Bahn eingreifenden

Führungsleiste f versehen; hierdurch wird verhindert,

daſs das Schiffchen

beim Durchgange durch die Schleife gehoben wird. Wäre diese Anordnung nicht

getroffen, so müſste das Nadelöhr bis zur unteren Kante des Schiffchens her

abgehen.

Einen hübschen Bewegungsmechanismus bringt C. J. Hermann in Bielefeld (* D. R. P. Nr. 35350 vom

20. August 1885) für Schiffchennähmaschinen in Vorschlag. Die Triebwelle a (Fig. 7 Taf. 22) ist

zwischen dem Nadelstangenhebel und Schiffchentreibhebel angeordnet und läuft

einerseits in der Körnerspitze b und andererseits auf

dem kegelförmigen Stahlringe c. Diese Trieb welle trägt

zwei Excenter e und f;

ersteres dient zur Bewegung der Nadelstange, letzteres zu der des Schiffchens. Der

Schiffchentreibhebel d sitzt mit seiner langen Nabe auf

einem kegelförmigen Bolzen, welcher im Maschinenarme eingeschraubt ist und durch

eine seitlich eingeführte Stellschraube noch besonders gehalten wird. Der Arm d2 des

Schiffchentreibhebels dient zur Bewegung des Stoffschiebermechanismus und ist zu

diesem Zwecke mit einer Rolle versehen, welche sich in einer Nuth des

Stoffschieberhebels h verschiebt.

Die Verbindung k des Excenters e mit dem Nadelstangenhebel muſs eine Bewegung nach

allen vier Seiten gestatten. Es besteht daher dieses Verbindungsstück aus zwei

Hälften, wie Fig.

6 Taf. 22 zeigt. Die Kugel l des Nadel-Stangenhebels und auch das Excenter e werden theilweise von muldenartig ausgedrehten

Schalen m bezieh. o

umfaſst, welche mit Stiften m1 bezieh. o1

versehen sind, durch welche sie in dem Verbindungsstücke k drehbar gehalten werden. Da die Schalen m

und o einen groſsen Theil der Kugel oder des Excenters

umschlieſsen, so wird durch die groſse Berührungsfläche die Abnutzung eine sehr

geringe und es ist ferner ersichtlich, daſs das Verbindungsstück k allen durch die Drehung des Excenters bedingten

Verstellungen folgen kann. Das Excenter f ruht in

gleicher Weise in zwei Schalen, welche sich an den inneren flachen Wänden der Gabel

g auf und nieder führen und zu Folge der Schwingung

des Armes d1 auch seitlich verschieben, aber,

trotzdem sie in der Gabel nicht gehalten werden, nicht herausfallen können, da das

Excenter in die muldenförmige Vertiefung derselben eingreift. Die Gabel g ist in dem Arme d1 drehbar, so daſs dieselbe bei ihrer seitlichen

Bewegung die rechtwinkelige Lage zur Triebwelle beibehält.

Nach Fig. 7 Taf. 22 wird die

Welle a der Maschine durch Fuſsbetrieb in Umdrehung

versetzt; um aber die Maschine auch ohne weiteres für Handbetrieb umwandeln zu

können, ist oberhalb der Triebwelle a in einer

passenden Vertiefung des Maschinenarmes ein Bolzen p

angebracht, welcher um p1 drehbar ist und nach Lüftung der Schraube q

in die (punktirte) wagerechte Lage übergeführt und bei q1 wieder angeschraubt werden kann. Mit

dem Handrädchen r ist das Zahnrad s und der Würtel t in

fester Verbindung. Durch Lösung der Schraube v können

diese Theile von der Trieb welle a abgenommen und auf

den Bolzen p drehbar aufgesteckt werden, worauf auch

hier die Schraube v das Herabgleiten verhindert. Das

Zahnrad s greift nun in das kleinere Zahnrad u und dreht die Triebwelle a mit entsprechender Geschwindigkeit um.

Bei solchen Nähmaschinen, bei welchen das Schiffchen in einem

Bogen von groſsem Radius, also mittels eines langen Hebels bewegt wird,

tritt nach P. Diehl (* D. R. P. Nr. 35520 vom 18.

November 1885) bei schnellem Gange der Maschine leicht ein Federn dieses Hebels ein,

welches eine unregelmäſsige Stichbildung zur Folge hat. Diehl legt daher bei seinem Schiffchenantrieb

den Angriffspunkt der Kraft möglichst in die Nähe des Schiffchentreibers, indem er

einen Winkelhebel a, wie in Fig. 25 Taf. 22

angedeutet ist, einführt, welcher durch eine Zugstange b von der Kurbel c

der lothrecht im

Maschinenarme gelagerten Welle seine Schwingungen erhält und diese durch das

gegabelte Ende auf den Schiffchentreiberhebel überträgt.

Die Bewegungsvorrichtung für Schiffchen und

Stoffschieber bei Nähmaschinen mit schwingendem Schiffchen der Nähmaschinenfabrik

vormals Frister und Roſsmann in Berlin (* D. R. P. Nr. 35815 vom 1.

September 1885) gestattet ebenfalls wie die vorher beschriebenen Maschinen die

Bewegung des Schiffchens und Soffrückers von der im Maschinenarme gelagerten

Hauptwelle aus, ohne Anwendung von Zahnrädern. Die

Hauptwelle erhält hier innerhalb des lothrechten Theiles des Maschinenarmes zwei

unter 120° stehende Kröpfungen, deren Krummzapfen mit je einer Lenkerstange

verbunden sind, von denen jede eine Kurbel bezieh. Welle in Schwingungen versetzt.

Die eine kürzere Welle a (Fig. 21 Taf. 22) ist hohl

und wird in der Schiffchenplatte d und einem kurz vor

dem Maschinenarme angebrachten Lager drehbar gehalten. Die zweite längere Welle b geht durch erstere hindurch und dreht sich in den

beiden an den Enden der Nähplatte angegossenen Lagern c. Die Hohlwelle a trägt auf ihrem linken Ende

hinter der Schiffchenplatte d das Excenter e (Fig. 19 und 21) für den

Auf- und Niedergang des Stoffrückers f und auf der

anderen Seite der Schiffchenplatte den Schiffchenkorb g; letzterer ist aber nicht unmittelbar mit der Welle verbunden, sondern sitzt

an einer Hülse A, welche eine gewundene Feder aufnimmt,

so daſs der Schiffchenkorb von der Schiffchenbahn zurückgezogen und dadurch das

Schiffchen herausgenommen werden kann. Die Welle b

trägt nur das Excenter i für den Vorschub des

Stoffrückers, dessen Feder k (Fig. 19) den Rück- und

Niedergang vermittelt, während die Schraube l die

Stichgröſse auf bekannte Weise veränderlich macht.

Die Schiffchenbahn besteht aus der

Schiffchenplatte d (Fig. 20 und 21) und dem

angeschraubten Ringe m; die Platte enthält eine Nuth für die Nadel und das

Schiffchen n, welches durch den Schiffchenkorb g und durch die schräge Fläche des Ringes m gezwungen wird, mit seiner flachen Seite an der

Platte d anzuliegen, bewegt sich wie ein gewöhnliches

Schiffchen vor dieser Nuth vorbei. Die Schraubenlöcher des Ringes m sind weit genug, um denselben so einzustellen, daſs

zwischen Schiffchen und Korb der nöthige Spielraum für den Durchgang der Schleife

verbleibt. Diese Anordnung der Schiffchenbahn nebst Schiffchen bietet den Vortheil,

nach Wegnahme des Schiebers p die Stichbildung bequem

beobachten oder das Schiffchen nach dem Zurückziehen der Hülse h herausnehmen zu können. Die Bewegung der Nadelstange

erfolgt mittels Herz und- Kurbel, so daſs die Nadel so lange im Nadelkanale

verharrt, bis das Schiffchen die Fadenschleife durchlaufen hat; dann steht dessen

Spitze bei x (Fig. 20) und nun erfolgt

der Anzug des Stiches durch einen Fadenheber, dessen Bewegung durch eine

Curvenscheibe der oberen Welle vermittelt wird.

Das Bulletin de la Société d'Encouragement, 1886 * S.

552 enthält eine Beschreibung einer Doppelsteppstich-Nähmaschine mit kreisendem Greifer von Steph.

Péchard in Paris, welche wegen ihrer geschickten Construction

bemerkenswerth ist. Der Maschinenarm A (Fig. 29 Taf. 22) bildet

ein flaches Guſsstück, welches mit einer breiten Fläche auf der Näh platte aufsitzt.

Der von der Spule b kommende Oberfaden c läuft über das Führungssäulchen d, durch die

Fadenbremse e nach der Oese h, durch einen Einschnitt des hufeisenförmigen Stückes B über ein Röllchen i des

Fadenhebers k und sodann zur Nadel weiter. Die

Fadenbremse e besteht wie gewöhnlich aus zwei

Bremsscheiben; der gegenseitige Druck derselben erfolgt aber nicht mittels

Spiralfeder und Schraube, sondern der frei durch die Mitte gehende Bolzen wird auf

der Rückseite von einer Blattfeder g erfaſst, deren

Pressung durch die schraubenförmige Endfläche des mit einem Griffe f versehenen Bolzens verändert werden kann. Auf den

8mm breiten Umfang des hufeisenförmigen

Stückes B legt sich der Faden, sobald er durch den

Fadenheber k gehoben wird, um den Stich anzuziehen. Die

Reibung des Fadens auf dem Umfange von B wächst somit

beim Anzüge des Stiches und verhindert ein etwaiges Abrollen des Fadens von der

Spule b, statt die Fadenschleife wegzuziehen.

Die Nadelstange C ist durch das

Zwischenstück S unterbrochen, so daſs genau in ihrer

Achse der Hebel l angreifen kann; Seitendrücke sind

dadurch vermieden und folglich die Abnutzung auf das geringste Maſs beschränkt. Der

Nadelstangenhebel ist auf einer kurzen Welle befestigt, deren Zapfen sich in den zu

beiden Seiten des Maschinenarmes angegossenen Lappen H

drehen. Die Schwingungen dieses Hebels werden wie bei der Wheeler und Wilson'schen Nähmaschine mit gerader Nadel durch ein

Kreisexcenter hervorgebracht und im Allgemeinen ist auch die Einrichtung der

Spulenkapsel v und des Greifers N, welch letzterer durch die verschiedene Lage der beiden Wellen m und n, deren Kuppelung

o1 bis o3 in Fig. 30 dargestellt ist,

mit veränderlicher Geschwindigkeit umgedreht wird, mit jener übereinstimmend.

Der Auf- und Niedergang des Stoffrückers erfolgt durch ein unmittelbar hinter dem Greifer angeordnetes

Excenter, während der Vorschub auf folgende Weise bewerkstelligt wird: Neben der

Triebwelle ruht in den Lagern x und y die Wendewelle p, welche

vorn durch einen Arm (in der Figur nicht sichtbar) mit dem Stoffschieber in

Verbindung steht. Das hintere Ende dieser Wendewelle trägt den Arm q (Fig. 26 Taf. 22), welcher

durch den Bolzen r mit dem zweiarmigen Hebel t in Zusammenhang steht; letzterer ruht mit seinem Arme

auf dem Vorschubexcenter u. Der Zwischenbolzen r kann durch die Schraube P oberhalb der Nähmaschine verschoben werden. Je weiter der Bolzen nach

links bewegt wird, desto gröſser fällt zu Folge des Hebelverhältnisses der Stich

aus. Bei dieser Einrichtung liegt der Arm t bei jeder

Stichgröſse fortwährend auf dem Excenter auf, so daſs ein Anstoſsen des Stoffrückers

an die Regulirschraube, wie dies bei den gewöhnlichen Einrichtungen (vgl. z.B. Fig. 19 Taf.

22) der Fall ist und Geräusch verursacht, vermieden wird.

Da sich die Greiferspitze in einer ganz bestimmten Ebene bewegt,

so wird, wenn die Maschine für eine starke Nadel gewöhnlicher Construction genau

eingestellt wurde, die feinere einen gewissen Abstand von der Greiferspitze erhalten

und das Fangen der Fadenschleife unsicher machen. Péchard gibt nun dem oberen Nadelcylinder einen etwas gröſseren

Durchmesser als solchen die stärkste Nadel besitzt und flacht denselben parallel zur

Nadelachse nach Fig. 28 ab; die Nadel D wird nun so

angefeilt, daſs die vordere Fläche nur eben mit berührt wird, wie die punktirten

Kreise zeigen. In das Nadelstangenende G wird ein

Schnitt eingefräst und durch ein Stahlplättchen E (Fig. 27),

gegen welches die Schraube G drückt, ausgefüllt; ein

Ring F schützt E gegen

Herausfallen. Auf diese Weise nimmt die Nadel bei jeder Stärke die gleiche Lage zur

Greiferspitze ein.

A. r. Glasser.