| Titel: | Neuerungen an Schlammfängern für Strassenausgüsse. |

| Fundstelle: | Band 264, Jahrgang 1887, S. 380 |

| Download: | XML |

Neuerungen an Schlammfängern für

Straſsenausgüsse.

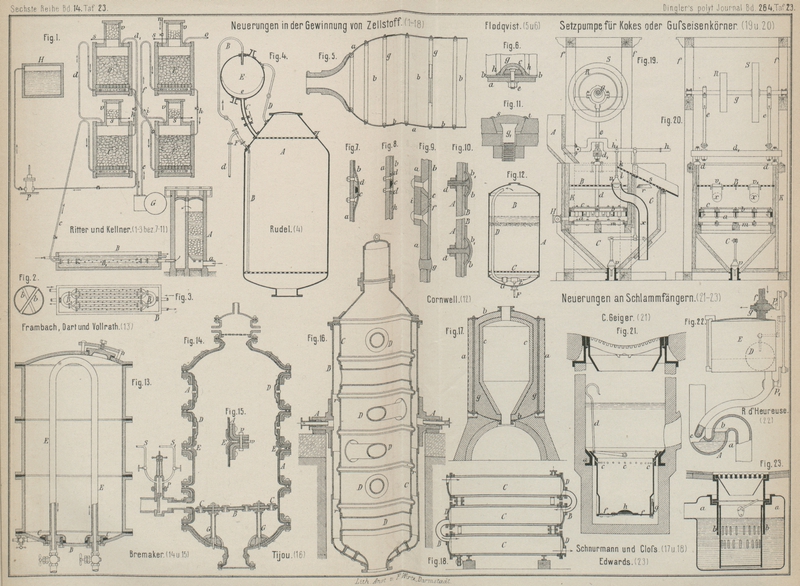

Patentklasse 85. Mit Abbildungen auf Tafel 23.

Neuerungen an Schlammfängern für Straſsenausgüsse.

Die bei den üblichen Schlammfängern vorhandenen Miſsstände: Schlammablagerung

auſserhalb der Schlammkästen und dadurch hervorgerufene schwierige Reinigung und

Handhabung, sucht Carl Geiger in Karlsruhe (* D. R. P.

Nr. 38210 vom 10. Juli 1886) durch die in Fig. 21 Taf. 23

wiedergegebene Einrichtung zu vermeiden, durch welche der sogen. schädliche Raum auſserhalb des Eimers abgeschlossen

wird.

Der Schlammfänger hat einen runden, sich unterhalb der

Ausfluſsöffnung verengenden Querschnitt, dessen Uebergang durch den abgedrehten und

in die Schlammfangwandungen eingelassenen Guſseisenkranz a gebildet wird; auf diesem sitzt der gleichfalls kegelförmig abgedrehte

guſseiserne Eimerkranz b dicht so auf, daſs der Eimer

nicht auf dem Boden des Schlammfängers aufsteht, sondern frei in demselben hängt. In

Folge dessen muſs sich aller Schlamm in dem Schlammkasten ablagern und es kann wegen

des dichten Aufsitzens des Eimerrandes niemals Schlamm in den sogen. schädlichen

Raum gelangen. Auſserdem sind rings in den Eimerkranz die von innen nach auſsen

aufsteigenden Löcher c gebohrt, wodurch der schädliche

Raum mit dem übrigen Schlammfängerraume in Verbindung steht, so daſs unter dem Eimer

der gleiche Druck herrschen muſs wie über demselben. Die Richtung der Löcher ist mit

Rücksicht darauf, daſs die sich ablagernden Schlammtheilchen einen nach abwärts

gerichteten Weg beschreiben, eine ansteigende und soll dadurch ein Verstopfen

derselben durch Schlamm bezieh. das Austreten desselben in den schädlichen Raum

verhindert werden. Ist nun der Eimer mit Schlamm gefüllt, so ist beim Herausziehen

nur das Heben des Schlamm- und Eimergewichtes als Arbeit zu leisten, wobei durch das

Heben des Eimers sämmtlicher Schlamm aus dem Schlammfänger entfernt wird. Um diese

Arbeit zu erleichtern, ist der Eimer mit dem Haken d

versehen, welcher stets über den Wasserspiegel hervorragt und in Folge dessen leicht

zu fassen ist.

Der Eimer besitzt einen Klappboden f,

welcher durch einen kleinen, mit einem Schlüsselkopfe versehenen Reiber g geschlossen ist. Wird nun der Boden mittels eines

Schlüssels geöffnet, so fällt die Schlammasse durch das eigene Gewicht und die

Erweiterung des Eimers leicht heraus und das über dem Schlamme stehende Wasser spült

den Eimer gleichzeitig noch aus. Wird darauf der Klappboden wieder geschlossen und

der Eimer in den Schlammfänger hinabgelassen, so öffnet sich das im Eimerboden

befindliche Klappventil h und das im Schlammfänger

zurückgebliebene Wasser kann in den Eimer einströmen. Durch die Einströmungsbewegung

des Wassers werden die etwa auf dem Boden sitzenden feinen Schlammtheilchen

aufgewirbelt und mit in den Eimer hineingerissen. Hat sich derselbe dann wieder so

weit gesenkt, daſs der Rand b auf dem

Schlammfängerkranz a aufsitzt, so schlieſst sich in

Folge des gleichmäſsigen Druckes das Ventil von selbst und die Schlammansammlung

kann von Neuem beginnen.

Fig. 23 Taf.

23 stellt einen von Edwin Edwards in München (* D. R.

P. Nr. 34824 vom 26. August 1885) vorgeschlagenen Schlammfänger dar, dessen Neuerung

sich auf den Geruchsverschluſs bezieht.

Der Wasserspiegel hat im Kasten a

gegen den Wasserspiegel im Geruchsverschlüsse b eine

mehr als doppelte Oberfläche. Hiermit wird zweifaches erreicht: Einmal streicht die

warme Kanalluft über die groſse Wasserfläche a hin,

dieselbe erwärmend, wodurch eine stete Erneuerung des Wasserspiegels in b veranlaſst ist; es wird also ein Einfrieren der

Wasserfläche in b vermieden; ferner ist, wenn aus

irgend einem Grunde im Kanäle ein stärkerer Luftdruck entsteht, welcher auf den

Wasserspiegel a wirkt, nicht zu fürchten, daſs der

Geruchsverschluſs gebrochen würde; derselbe wird vielmehr erhöht, da dann das Wasser

im Geruchsverschlüsse b steigt. Umgekehrt ist ein

Absaugen des Verschluſswassers durch eine Abnahme des Luftdruckes im Kanäle nicht gut denkbar;

sollte aber dieser Fall eintreten, so ist genügend Schutz durch den 100mm hohen Wasserverschluſs gegeben. Bei

Verstopfungen in den Abfluſsröhren ist durch Herausnehmen des Schlammeimers und

Abheben des Geruchsverschlusses der Zugang zu den Abfluſsröhren frei und somit eine

Lösung der Röhrenverbindung nicht nöthig.

Um bei Schlammfängern, Geruchsverschlüssen u. dgl. das Austreten von Kanalgasen zu verhindern, verwendet R. Th. d'Heureuse in New-York (* D. R. P. Nr. 31696 vom 20. August 1884)

ein luftdicht geschlossenes, Desinfectionsflüssigkeit enthaltendes Gefäſs in

folgender Weise.

In dem Geruchsverschlüsse A (Fig. 22 Taf.

23) ist nahe unter dem höchsten möglichen Wasserstande b, während o den niedrigsten bezeichnet, eine

kleine Oeffnung c angebracht, von welcher ein Rohr zu

dem höher gelegenen geschlossenen Behälter E führt;

letzterer nimmt die Desinfectionsflüssigkeit mittels des Rohres f auf. Dabei wird der Hahn p geöffnet, dagegen der das Behälterinnere mit dem Wasserverschlusse

verbindende Hahn p1

geschlossen. Auſserdem muſs im Hahne p noch eine ins

Freie führende Oeffnung g vorhanden sein, zum Ableiten

der Luft aus dem Behälter E, wenn derselbe gefüllt

wird. Die Hähne p und p1 sind mittels einer Zugstange mit einander verbunden, um die Stellungen

derselben gegenseitig abhängig zu machen. Die Zugstange kann man mit einem im

Behälterinneren befindlichen Schwimmer D verbinden, um

die Füllung des Behälters selbstthätig aus einem gröſseren Vorrathsbehälter zu

bewerkstelligen. Nach stattgefundener Füllung dreht man die Hähne p und p1 so, daſs p

geschlossen, p1 aber

geöffnet ist. Es flieſst dann aus dem Behälter E so

viel Flüssigkeit in den Wasserverschluſs A, bis die

Oeffnung c überdeckt ist. Luft und Flüssigkeit gehen in

dem Rohre an einander vorbei. Verdunstet im Wasserverschlusse die Flüssigkeit so

weit, daſs die Oeffnung c wieder freigelegt wird, so

flieſst neuerdings etwas Desinfectionsflüssigkeit nach, bis c wieder überdeckt ist. Ein vollständiges Austrocknen von A kann also nie stattfinden.

Tafeln