| Titel: | Neuerungen an zwangläufigen und auslösenden Ventilsteuerungen für Dampfmaschinen. |

| Fundstelle: | Band 264, Jahrgang 1887, S. 409 |

| Download: | XML |

Neuerungen an zwangläufigen und auslösenden

Ventilsteuerungen für Dampfmaschinen.

(Patentklasse 14. Fortsetzung- des Berichtes Bd.

260 S. 539 u. Bd. 262 S. 489.)

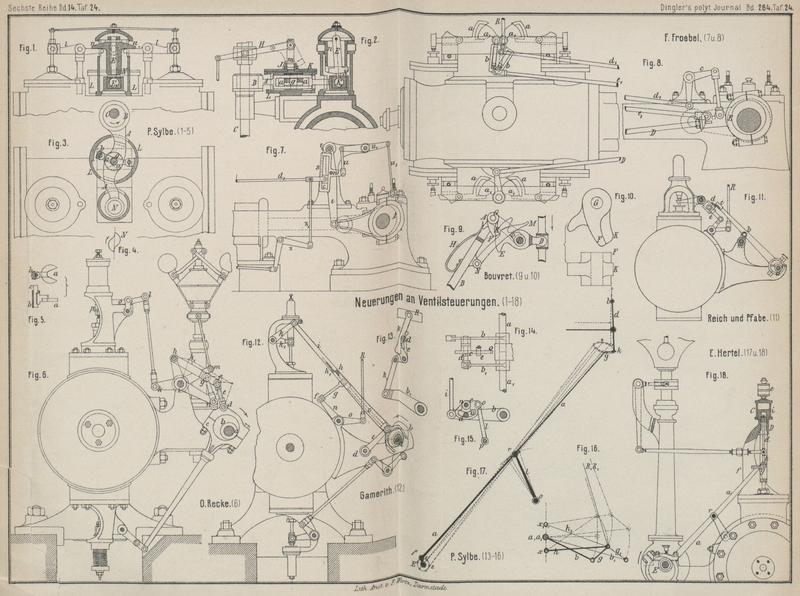

Mit Abbildungen im Texte und auf Tafel 24.

Neuerungen an Ventilsteuerungen.

I) Zwangläufige Steuerungen.

Einen sehr eigenthümlichen Bewegungsmechanismus der Einlaſsventile für Dampfmaschinen

hat Paul Sylbe in Dresden (* D. R. P. Nr. 34229 vom 24.

Oktober 1884) unter Verwendung sogen. variabler

Stützhebelstellung hergestellt. Fig. 1 bis 3 Taf. 24 zeigen denselben

in Aufriſs, Seitenansicht und Grundriſs. Die Bewegung der Ventile geht dabei von

einer zur Seite des Cylinders angeordneten lothrechten Steuerwelle C aus, an welcher ein Excenter B sitzt, das den um einen Zapfen g drehbaren

Steuerhebel (Excenterstange) A in Schwingung versetzt.

Bei N läuft dieser Hebel in eine cylindrische Büchse

aus, in welcher sich die Pfanne des Kugelgelenkes E1 etwas auf- und niederschieben kann; durch den

Hebel E wird nun der T-formige Hebel n in Schwingung versetzt, welcher mit seinen Armen die

Ventilhebel l abwechselnd niederdrückt und so die

Ventile hebt. Der Hebel E ist, wie aus Fig. 2 zu ersehen, in

einem flachen Ausschnitt von n eingesetzt; um die

Abnutzung möglichst gering zu machen, hat man demselben durch hammerförmige

Gestaltung eine möglichst groſse Führungsfläche gegeben.

Die Eigenthümlichkeit der ganzen Steuerung, worauf deren

Brauchbarkeit für veränderliche Cylinderfüllung beruht, besteht nun in der Art und

Weise, in welcher der Drehzapfen g des Hebels A unterstützt wird. Dies geschieht durch zwei

gabelförmige Stützen a (in Fig. 5 besonders

gezeichnet), welche mit ihren gegabelten Theilen in dem weiten Schlitze des Hebels

A derart gelagert sind, daſs sie sich darin frei

hin und her schieben können, ohne aber mit den Gabeln den Drehbolzen g des Hebels vollständig verlassen zu können. Mit den

Enden b stützen sich diese Gabeln gegen die etwas

excentrischen Theile des Umfanges eines am Cylinder befestigten runden Gehäuses L, durch welches der Hebel A hindurchgeht; auf diesem Gehäuse sitzt ein flacher Deckel, welcher in

der Mitte mit einem runden Zapfen m versehen ist (vgl.

Fig. 2).

Um diesen Zapfen ist nun eine zweite, auf dem Deckel liegende Scheibe K drehbar, wozu dieselbe mit einem angegossenen

Kegelgetriebe J versehen ist; ein an dem Regulatorhebel

H befestigter Zahnbogen bewirkt diese Drehung vom

Regulator aus. In der Platte K befinden sich einander

gegenüber zwei radiale (in der Figur nicht ersichtliche) Schlitze, in welche die

nach oben vorspringenden Zapfen c der Stützen o eingreifen; bei Drehung der Platte K müssen also die Stützen derselben folgen, zu welchem

Zwecke der Deckel des Gehäuses L mit passenden

bogenförmigen Oeffnungen für den Durchlaſs der Zapfen c

versehen ist. Die Stellung nun, welche die Gabelstützen gegen die Hülse einnehmen,

ist für die Bewegung des Hebelendes N von

entscheidender Bedeutung. Während nämlich der Hebel A

in der Richtung seiner Achse sich immer genau nach Maſsgabe der Bewegung des

Excentermittelpunktes bewegen muſs, wird die Bewegung in normaler Richtung hierzu,

welche allein für den Hub der Ventile in Betracht kommt, wesentlich von der Gröſse

des Spielraumes abhängig sein, welchen der Zapfen g in

den Gabeln der beiden Stützen a findet. Stehen die

beiden Stützen wie in Fig. 3 in dem engsten

Theile des Gehäuses, so wird, wenn der Hebel seinen groſsten Ausschlag nach der

einen Seite besitzt, d.h. also, wenn das Excenter um 90° gegen die gezeichnete, dem

Todtpunkte entsprechende Lage verdreht ist, der Zapfen g von den Gabeln a

gerade fest umschlossen,

also ein Spielraum gar nicht vorhanden sein; ein solcher bildet sich erst, wenn das

Excenter in einen der todten Punkte gelangt. Ist aber die Scheibe K verdreht, so daſs die Gabelhebel nach dem weiteren

Theil der Büchse L gelangen, so wird natürlich schon

bei der Mittelstellung des Hebels A Spielraum in den

Gabeln vorhanden sein, welcher sich nach den todten Punkten zu noch vergröſsert. Da

nun der Hebel A bei N erst

dann seitlichen Ausschlag geben kann, wenn er sich mit dem Zapfen g auf eine der Gabeln a

stützt, so ergibt sich, daſs dieser Ausschlag um so kleiner wird, je gröſser der

Spielraum in den Gabeln wird; die Bahn des Punktes N,

welche anfänglich die Form Fig. 4 besitzt, wobei die

Füllung etwa 0,6 ist, geht nach und nach bei immer abnehmender Füllung mehr und mehr

in die Gestalt einer geraden Linie über.

Franz Froebel in Constantinhütte bei Freiberg (* D. R.

P. Nr. 34355 vom 31. März 1885) benutzt zur Bewegung seiner Ventilsteuerung bei

Umtriebsmaschinen ein einziges Excenter, welches unter

90° Voreilen gegen die Kurbel aufgesteckt ist. Dabei wird zur Erzielung des

Voreilens die zur Schubrichtung des Excenters senkrechte Verschiebung der Stange

benutzt, wie dies bei vielen anderen Steuerungen, namentlich auch bei Umsteuerungen

(vgl. Fig. 8

Taf. 24) der Fall ist.

Auf der Kurbelwelle sitzt das Excenter E unter 90° Voreilungswinkel, welches durch die Stange D unmittelbar auf die Ausströmungsventile wirkt, wobei

gleichzeitig durch die schräge Lage der Stange das erforderliche geringe Voreilen

der Ventile bewirkt wird. Für die Einströmungsventile sind mit der

Excenterstangenhülse die Stangen e1 unmittelbar und d1 mittelbar verbunden. Die Bewegung von d1 geschient durch den

Winkelhebel c, wodurch für d1 eine Bewegung erzielt wird, welche ein

Excenter mit 180° Voreilung geben würde. Gäbe man diesem Winkelhebel c eine andere Stellung, so lieſsen sich natürlich auch

beliebige andere Voreilungswinkel herstellen. Beide Stangen e1 und d1 bewegen gleichzeitig die Doppelcoulisse b, welche durch ihre Coulissensteine, die Hebel a und Daumen a1 die Bewegung auf die Ventile überträgt. Von der

höheren oder tieferen Stellung der Coulisse b hängt es

ab, mit welcher Expansion die Maschine arbeitet. So wird z.B. bei der tiefsten

Stellung der Coulisse die Cylinderfüllung gleich Null sein, weil dann die

Coulissensteine nur unter dem Einflüsse der Stange d1 stehen. Ist dagegen die Coulisse in ihrer höchsten

Stellung, mithin die Coulissensteine am tiefsten, so erfolgt die Bewegung der

Ventile vornehmlich nach Maſsgabe der Stange e1, während d1 nur wenig Einfluſs ausübt; die Oeffnungsdauer der

Ventile wird nun die gröſste sein und zwar beinahe während des ganzen Kolbenhubes

hindurch. Sammtliche zwischenliegenden Expansionsgrade entsprechen den

Mittelstellungen der Doppelcoulisse b, welche mittels

der Stange R mit dem Regulator in Verbindung steht.

Bei Fördermaschinen, welche also

regelmäſsig umgesteuert werden müssen, kommt die Anordnung Fig. 7 Taf. 24 zur

Verwendung. Dabei wird durch das unter 180° Voreilen aufgekeilte Excenter A ein Hebel t in

Schwingung versetzt, dessen Drehpunkt t1 an einem Aufsatze des Bettes befindlich ist. An

einem Arme dieses Aufsatzes ist in dem Zapfen u1 ein doppelarmiger Hebel gelagert, welcher durch

die Stange u2 von einem

Auge des Excenterringes aus in Schwingung versetzt wird. Das andere Ende dieses

Hebels aber ist mit der Zugstange u an den Arm einer

Coulisse s angeschlossen, welche ihren Drehpunkt in dem

Zapfen w am Hebel t

findet, Diese Coulisse erhält also durch u eine Hin-

und Herschwingung um den Zapfen w, welche einem unter

90° voreilenden Excenter entspricht, während sie auſserdem nebst dem Hebel t durch das 180° voreilende Excenter derart hin und her

bewegt wird, daſs sie die erforderliche Voreilungsbewegung dadurch erlangt. Von dem

Coulissensteine c geht die Ventilsteuerstange d1 aus, welche durch

einen einfachen Hebelarm die Steuerwelle in Schwingung versetzt, an der nunmehr

beide Daumen a1

befestigt sind. Von der Steuerwelle werden auch die Auslaſsventile durch einfache

Hebel- und Stangenverbindung betrieben. Bei z ist der

Umsteuerungshebel sichtbar, durch welchen mittels der Stange z1 der Coulissenstein gehoben und gesenkt werden

kann.

In ganz ähnlicher Form wird auch die Steuerung für nur nach einer Richtung umlaufende Maschinen angeordnet, bloſs

mit dem Unterschiede, daſs dann der Drehpunkt w der

Coulisse nahe an dem einen Ende derselben angebracht wird; die Coulisse dient nun

nur noch als Expansionsmechanismus und es wird deshalb auch die Ventilstange d1 durch den Regulator

darin verstellbar gemacht. Statt die Auslaſsventile von den Einlaſsventilen aus zu

steuern, ist es in diesem Falle vortheilhaft, sie unmittelbar durch eine an das Ende

der Coulisse fest angeschlossene Stange zu bewegen, d.h. also derselben einen

gleichmäſsigen Hub abgesehen von der Höhe der Cylinderfüllung zu ertheilen.

O. Recke in Rheydt (* D. R. P. Nr. 36007 vom 16. Oktober

1885) benutzt bei seiner Ventilsteuerung für Aus- und

Einlaſs des Dampfes an jedem Cylinderende ein

Excenter b (Fig. 6 Taf. 24), welches

auf die zum Cylinder parallel liegende Steuerwelle a

aufgekeilt ist. Dieses Excenter bewegt durch seine an dem Bügel c feste Stange unmittelbar den Ventilhebel für die

Ausströmung. Die Verstellung des Einfluſsventiles erfolgt von dem Auge d des Excenterbügels aus, an dem eine kurze Zugstange

e angehängt ist, welche bei f an dem zur Bewegung des Ventiles bestimmten Hebel hf angreift und denselben um seine Achse bei h in Schwingung versetzt. Bei g ist an diesen Hebel eine zweite Stange gn

angelenkt, durch welche der um i drehbare Winkelhel nik bewegt wird, wodurch dann einfach mittels der

Zugstange kl und des Hebels lo die Bewegung der Ventilspindel p erfolgt.

Auf der Achse i, auf welcher der Hebel nik nur lose steckt, befindet sich einerseits der Arm

ih aufgekeilt, dessen Zapfen h dem Hebel hgf als

Drehpunkt dient, andererseits der Arm im, auf den der Regulator durch eine Zugstange

einwirkt. Durch Verstellung des Armes h i von rechts

nach links wird die Dauer der Einströmung verringert; dieselbe beträgt

beispielsweise für die gezeichnete äuſserste Stellung h

2 Proc., für die punktirte Stellung h1 75 Proc.; doch ist auch noch eine Füllung von 90

Proc. erreichbar. Die Lage der Punkte A, g und f sowie i, n und k in gerader Linie ist keineswegs erforderlich.

Um bei Dampfmaschinen mit Ventilsteuerung auf beiden Seiten

gleiche Cylinderfüllung zu erhalten, verwendet Paul

Sylbe in Dresden (* D. R. P. Nr. 36035 vom 29. November 1885) die in Fig. 14 und

15 Taf.

24 skizzirte Einrichtung. Die Regulirwelle besteht nicht, wie gewöhnlich, aus dem

Ganzen, sondern ist in zwei getrennte Theile a und a1 zerlegt, welche

durch die Hebel b und b1 mit einander gekuppelt werden. Zu diesem Zwecke

ist auf dem Hebel b, welcher durch die Stange i vom Regulator aus bewegt wird, ein Hebel c um den Zapfen n drehbar

gelagert, dessen Arm o durch einen Lenker l am festen Punkte p

angeschlossen ist (vgl. Fig. 15). Bewegt sich

also der Hebel b, so muſs auch der Hebel c eine Drehung um seine Achse n machen. Durch den Hebel c aber wird der

andere Theil der Regulirwelle a1 mit a gekuppelt,

indem ein Zapfen d an dem Hebelarme b1 in einen gekrümmten

Schlitz v des Hebels c eingreift. Dieser

Schlitz aber ist derart angeordnet, daſs durch seine Einwirkung auf den Zapfen d der Hebel b1 in verzögerter oder beschleunigter Weise gegen b gedreht wird, je nachdem dies gerade erforderlich

ist. (Das Ventil vor dem Kolben ist verzögert, das hinter dem Kolben beschleunigt zu

schlieſsen.) Statt den Hebel c an den Lenker l anzuhängen, kann man denselben auch mit einem

radialen Schlitze über einen feststehenden Bolzen e

greifen lassen, wie in Fig. 14 angedeutet

ist.

An Stelle der vorstehend beschriebenen Einrichtung schlägt Sylbe auch noch anderweite Constructionen vor, welche

sämmtlich darauf hinaus laufen, daſs die beiden Theile der Regulirwelle, welche

beide unmittelbar vom Regulator bewegt werden, eine verschieden groſse Bewegung in

der Weise erhalten, daſs die eine der beiden nach den Hebeln b und b1

gehenden Zugstangen nach Maſsgabe der Regulatorbewegung verlängert oder verkürzt

wird. Fig. 13

Taf. 24 zeigt eine derartige Anordnung. Dabei besteht die vom Regulator bei R nach dem Hebel b1 gehende Zugstange aus zwei Theilen k und k1, welche in der aus der Figur ersichtlichen Weise

durch den Winkelhebel e miteinander gekuppelt sind. An

diesem Hebel ist der Zapfen d befestigt und dieser

greift in den feststehenden Schlitz in der Art ein, daſs dadurch bei dem Auf- und

Niedergange der Zugstange kk1 die entsprechende Längenveränderung eintritt. Statt des Winkelhebels

schlägt Sylbe auch |eine Kuppelung durch Links- und

Rechtsgewinde vor; der Schraubenmuff erhält dann durch einen radialen Zapfen,

welcher in einen feststehenden Schlitz eingreift, die erforderliche Drehung.

Eine Annäherung, wie sie den Erfordernissen der Praxis genügt,

läſst sich mit Hilfe der in Fig. 16 Taf. 24

dargestellten Construction erzielen. Dabei greifen die beiden Zugstangen R und R1 vom Regulator nicht unmittelbar an den Armen b und b1 an, sondern an den Enden von Lenkern h und h1, welche um die Achse x und x1

drehbar sind und mittels Zugstangen g und g1 die Arme b und b1 nach sich ziehen. Heben sich die Zugstangen R und R1, so muſs, wie ersichtlich, der Hebel b einen gröſseren Weg beschreiben als b1, was zur Erreichung

des angestrebten Zweckes genügt.

Bei der zwangläufigen Ventilsteuerung von Ph. Frank in Zwickau (* D. R. P. Nr. 37633 vom 3.

Januar 1886) stellt der Regulator selbstthätig die dem augenblicklichen Kraftbedarfe

entsprechende Expansion ein, während alle kraftschlüssig wirkenden Theile, wie

Luftbuffer, Klinken, Federn u.s.w., wegfallen.

Die Bewegung der Steuerung geht von zwei der Kurbel um die Winkel

90 + δ bezieh. δ

voreilenden Excentern aus, welche durch die Schubstangen L und L1 die

beiden Hebel H und H1 in schwingende Bewegung versetzen. Der Hebel H ist T-förmig und an seinen Enden zu Coulissen C ausgebildet, während der Hebel H1 über den

gemeinschaftlichen Drehpunkt O hinaus verlängert ist

und in das Auge m endigt. Im Mittelpunkte des Steines

n der Coulisse C ist

die Stange Z, im Auge m

die Stange f angeschlossen; beide Stangen greifen an

dem gemeinsamen Zapfen i an.

Der Punkt i erhält demnach eine von

den Schwingungen beider Hebel H und H1 abhängige Bewegung.

Der Hebel H ertheilt dem Punkte i eine Bewegung in lothrechter, der Hebel H1 eine solche in wagerechter Richtung;

bei gleichzeitiger Schwingung von H und H1 ergeben sich für i in sich zurücklaufende Bahnen. Die Gestalt dieser

Bahnen ist abhängig von der Entfernung On und je nach

der Stellung des Coulissensteines eine lothrecht oder wagerecht liegende Ellipse.

Steht der Coulissenstein in n1, so ist die Bahn von i die Ellipse ii1

i2

i3

i, für die Lage n2 ergibt sich die Bahn ii4

i2

i5

i; in dem besonderen Falle, daſs nO = mO ist, geht diese Bahn in den Kreis ii2 über.

Mit dem Zapfen i ist nun das eine

Ende des doppelarmigen Hebels ikw verbunden, welcher

bei w an die Ventilschubstange wr angeschlossen ist und in dem Drehpunkte k von einem

Lenker ks unterstützt wird. Der untere Drehpunkt des

Lenkers s liegt auf dem Gleitstücke eines feststehenden

Führungsbogens und kann auf diesem von der Stellung s

bis nach s1 verschoben

werden, was durch die Verbindung mit dem Regulator durch die Stange t und dem Winkelhebel rr1 nebst Regulatorzugstange R dem Gange der Maschine angemessen bewirkt wird. Je

nach dieser Verstellung und der Lage von n in der

Coulisse des Hebels H beschreibt nun der Punkt w verschiedene Curven, von welchen zwei, der in vollen

Linien gezeichneten Stellung von n entsprechend, für

die beiden Stellungen s und s1 angegeben sind. (Die erstere Curve ist

wagerecht, die letztere schräg schraffirt.)

Fig. 1., Bd. 264, S. 413

Der Anschluſs der Ventilschubstangen an den Hebel ikw und an den Ventilhebel (worin die Stange gleitet)

ist nun so getroffen, daſs, so lange sich w oberhalb

der Achse Z befindet, das Einströmungsventil geöffnet

ist. Es würde also die Stellung des Lenkerzapfens in s

der vollen Füllung, die Stellung in s1 der Füllung Null entsprechen; bei jeder

Zwischenstellung des Lenkers aber wird eine theilweise Füllung des Cylinders

stattfinden.

Die Ausströmung des Dampfes aus dem Cylinder erfolgt in der

gewöhnlichen Weise durch ein Ventil, welches von der bei o an die Coulisse angelenkten Zugstange t1 derart bewegt wird, daſs es während einer halben

Umdrehung geöffnet, während der nächsten halben Kurbeldrehung geschlossen ist.

Während das Gleitstück für den Drehzapfen des Lenkers s

in seiner Coulisse vom Regulator bewegt wird, erfolgt die Verschiebung des Steines

n in den beiden Coulissenarmen des Hebels H durch einen von Hand zu verstellenden

Mechanismus.

Fig. 2., Bd. 264, S. 413

Die Textfigur 2 zeigt geringe

Abänderungen der vorbeschriebenen Steuerungsanordnung. Der Stützpunkt s der Stange h ist noch

mit dem Gleitstücke der Coulisse C

mittels der Stange q in Verbindung gebracht. In Folge dieser Kuppelung

erleiden die Bahnen des Punktes w eine beträchtlich

stärkere Veränderung durch die Wirkung des Regulators R, so daſs die Einwirkungsfähigkeit desselben auf die Dampfvertheilung

wesentlich gesteigert werden soll. Constructiv ist hier die Aenderung getroffen,

daſs die Verschiebung des Zapfens s nicht in einer

Gleitbahn, sondern durch Drehung des Winkelhebels W

erfolgt, dessen Endpunkt s der Stange h als Drehpunkt dient.

Eine wesentliche Vereinfachung läſst sich bei dieser Steuerung

noch dadurch treffen, daſs man die Verschiebbarkeit des Punktes n in den Coulissen C des

Hebels H aufgibt und n in

einen festen Drehpunkt verwandelt. Dadurch erhält natürlich der Punkt i nur eine einzige bestimmte Bahn, z.B. einen Kreis.

Die aus dieser Vereinfachung hervorgehende Verminderung der beweglichen Theile,

deren Zahl immer noch eine hohe bleibt, wird namentlich für rascher gehende Maschinen nur von Vortheil sein.

II) Auslösende Steuerungen.

Die auslösende Ventilsteuerung von Fr. Gamerith zu

Hirschberg in Schlesien (* D. R. P. Nr. 33210 vom 24. März 1885) hat in ihrer ganzen

Anordnung und Wirkungsweise einige Aehnlichkeit mit der bekannten Sulzer'schen Steuerung. Die Bewegung der Ventile, von

welchen das Einlaſsventil auf dem Cylinder, das Auslaſsventil unter demselben liegt,

geht von der zu letzterem parallelen Steuer welle a

(Fig. 12

Taf. 24) aus, von welcher durch die unrunde Scheibe b

die Anhubstange c bewegt wird. Diese Stange c ist durch zwei Lenker geführt, deren einer, e, um den festen Punkt d

schwingt, während der zweite, g, sich um den vom

Regulator verstellbaren Punkt f dreht. Bei dem Anhübe

trifft die Stahlplatte h der Anhubstange gegen eine

Platte h1, welche an

der lang gegabelten Stange i befestigt ist, wodurch das

Eintrittsventil mittels des Winkelhebels kk1 gehoben wird. Da aber der Gabelhebel i, dessen gegabelte Enden die (doppelt vorhandenen)

Excenter l umfassen, um den Punkt m des Ventilhebels k

schwingt, so wird nach einiger Zeit die Platte h1 auſser Berührung mit h kommen und das Ventil fallen können. An dem Hebel no greift die vom Regulator kommende Stange R an; die Auslaſsventile werden durch die unrunden

Scheiben b unmittelbar bewegt.

Fig. 3., Bd. 264, S. 414Die auslösende Ventilsteuerung von C. Reich

und W. Pfabe in Linden bei Hannover (* D. R. P. Nr.

33391 vom 3. Februar 1885) bezweckt, dem Ventile einen bestimmten Hub dadurch zu

geben, daſs der Endpunkt c der Excenterstange gezwungen

wird, während einer halben Umdrehung des Excenters auf der Curve 0 bis 6 (vgl. Textfig. 3) fortzuschreiten. Um diese Bewegung zu erhalten,

muſs der Zwischenpunkt b der Excenterstange auf der

Curve bb1 geführt

werden, während sich das Excenter von a bis nach b in der Richtung des Pfeiles dreht. Da die Form der

Führungscurve nicht viel von einem Kreisbogen abweicht, so wird sich eine geeignete

Führung der Stange in der Praxis recht wohl dadurch ermöglichen lassen, daſs man die

Stange bei b an einer Schwinge von entsprechender Länge

befestigt, wenn man nicht den weniger einfachen Weg einschlagen will, die Stange

hier mit Zapfen in einer feststehenden Leitcurve zu führen.

Fig. 11 Taf.

24 zeigt die wirkliche Ausführung der Steuerung nach den vorstehenden Grundsätzen.

Von der Steuerwelle a aus wird durch ein Excenter die

Stange ac bewegt, welche in der Mitte auf der Schwinge

mb gelagert ist. Das Ende c dieser Stange ist mit einer Stahlplatte bekleidet und legt sich flach

auf ein ebenfalls mit einer Stahlplatte versehenes Gleitstück d an dem äuſseren Arme des Ventilhebels, welcher zu

diesem Zwecke prismatisch gestaltet ist. Dreht sich die Steuerwelle nach der

Richtung des Pfeiles, so wird der Hebelarm e

niedergedrückt und das Ventil gehoben, welches nun so lange annähernd in der

höchsten Stellung bleibt, bis die Stahlplatte c von der

Platte an d herabgleitet. Der Muff d aber kann an dem Arme c

durch einen Winkelhebel mit Zugstange, auf welchen die vom Regulator kommende Stange

R einwirkt, hin und her geschoben werden, wodurch

sich das frühere oder spätere Auslösen der Steuerung ergibt. Versieht man das Ende

der Excenterstange mit einer Rolle, so gestaltet sich der Ventilschluſs in gewissem

Grade zwangläufig.

Die auslösende Steuerung von Bouvret besitzt nach der

Revue universelle des Mines, 1884 Bd. 15 * S. 414

für jedes Einlaſsventil ein besonderes Excenter, das auf einer Steuerwelle

aufgekeilt ist, welche wie bei Sulzer parallel zum

Cylinder liegt und mit der Kurbelwelle gleiche Umdrehungszahl besitzt. Die

Excenterstange B ist mit ihrem oberen gegabelten Ende

A (Fig. 9 Taf. 24) an eine

Gelenkstange AC angeschlossen, welche sich um die Achse

C des Ventilhebels DCE

dreht. Dieser Hebel (derselbe ist in den Armen E

doppelt zu denken) wird nun beim Niedergange des Excenters durch eine Klinke GF mitgenommen, welche um den Bolzen G am Ende der Excenterstange frei drehbar ist und durch

die Feder H zum Einfallen in einen Ausschnitt der

Bogenenden E des Ventilhebels veranlagst wird. (Fig. 10 Taf.

24 stellt die Klinke in gröſserem Maſsstabe dar.) Diese Klinke trifft bei ihrer

Abwärtsbewegung mit dem Vorsprunge K auf ein Sperrhaken

ähnliches Stück NM, das an die Excenterstange angelenkt

ist und zwischen den beiden Hebelarmen E auf einem

Daumen o ruht, welcher an der Achse C befestigt ist; letztere aber wird von dem Regulator

beeinfluſst; je nachdem der Daumen o mehr nach abwärts

geneigt, oder in mehr senkrechter Stellung gegen NM

steht, erfolgt das Auslösen der Klinke, d.h. der Dampfabschluſs später oder

früher.

Bei der in Fig.

18 Taf. 24 dargestellten Steuerung von Ernst L.

Hertel in Würzen (* D. R. P. Nr. 37765 vom 27. Februar 1886) wird das Ende

y der Excenterstange a

in einer Curve geführt, welche in Figur 17 gröſser

herausgezeichnet ist, indem einestheils der Endpunkt derselben sich im Kreise bewegt (vermöge des

Excenters), andererseits der Punkt r in der angegebenen

Weise an einem Lenker l in dem festen Punkte o angehängt ist. Durch anderweitige Wahl der Punktes

o und der Länge des Lenkers lassen sich natürlich

andere Führungscurven für y erhalten. An der

Ventilspindel ist aber bei b eine Schubstange d angelenkt, welche mit ihrem breiten flachen Kopfe k (einer harten Stahlplatte) sich auf y auflegt und so von der Excenterstange gehoben wird.

Bewegt sich das Ende y der Excenterstange nach links,

so erfolgt nach einiger Zeit das Abgleiten von k und

y, somit der Schluſs des Ventiles.

Bei normaler Geschwindigkeit der Maschine soll die Schubstange d lothrecht stehen; bei wachsender Geschwindigkeit wird

sie durch den Regulator (vgl. Fig. 18) nach rechts, bei

abnehmender aber nach links verstellt, wodurch also die Auslösung des Ventiles

früher oder später erfolgt. Das rasche Schrieſsen des Ventiles bewirkt die

Blattfeder e (in Fig. 18 von der

Stirnseite gesehen), welche sich auf beide Ventilstangen auflegt und durch eine

Schraube in der Mitte gespannt werden kann. Die Ventilstangen sind mit den

Luftbuffern C verbunden, die sich an feststehenden

Kolben D führen, in welche die Ventilführungsböcke f auslaufen. Diese Kolben sind für den Durchgang der

Schubstangen d ausgehöhlt und mit einem Schlitze

versehen, durch welchen. der Gelenkbolzen nach dem Buffercylinder hindurchtritt, um

den nöthigen Spielraum zum Gleiten zu haben. Bei i ist

noch die Oeffnung sichtbar (nöthigenfalls mit einem Stellschräubchen zur Regulirung

versehen), durch welche die Luft beim Niederfallen des Ventiles austreten muſs, so

daſs auf diese Weise schon zu Anfang des Ventilniederganges die Bewegung etwas

gemäſsigt wird, während natürlich die eigentliche Bufferwirkung erst nach Abschluſs

der Oeffnung durch den Kolben D eintritt.

Auch für Gaskraftmaschinen ist die

Steuerung anwendbar; man muſs aber dann die Ventile sich nach innen öffnen lassen,

also den Mechanismus umgekehrt anordnen. In Fig. 17 würde sich das

Excenter E dann in dem der Richtung des Pfeiles

entgegengesetzten Sinne drehen; die Platte y des

Steuerhebels a wird eine kleine vorstehende Stahlplatte

der Stange d von oben nach unten drücken, so daſs d eine Zugstange wird, welche durch das

Regulatorgestänge in ähnlicher Weise wie die Druckstange d eingestellt wird, aber in umgekehrter Richtung. Das Gehäuse C steht dann fest und die Ventilstange bildet in ihrer

Verlängerung den nun beweglichen Kolben. Zur Sicherheit des Ventilschlusses wird die

Ventilstange noch durch eine Feder nach oben gedrückt werden.

Tafeln