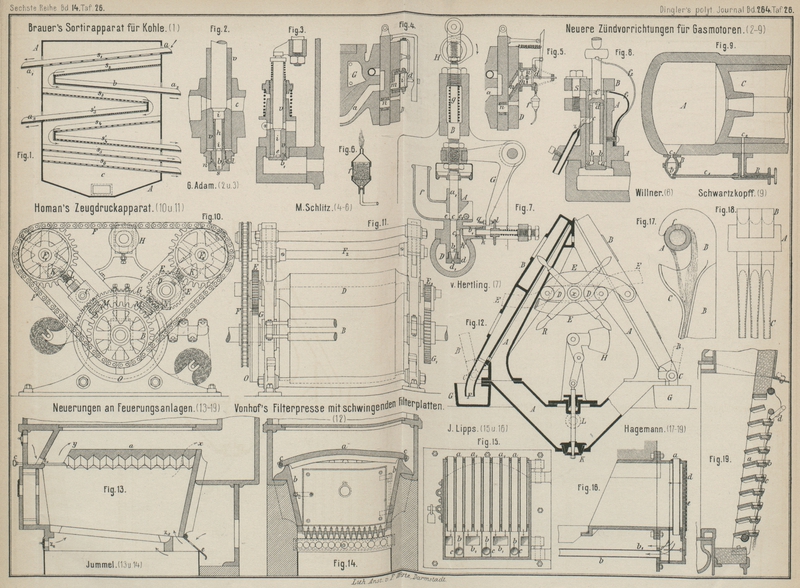

| Titel: | Neuere Zündvorrichtungen für Gaskraftmaschinen. |

| Fundstelle: | Band 264, Jahrgang 1887, S. 424 |

| Download: | XML |

Neuere Zündvorrichtungen für

Gaskraftmaschinen.

(Patentklasse 46. Fortsetzung des Berichtes Bd.

261 S. 151.)

Mit Abbildungen auf Tafel

26.

Neuere Zündvorrichtungen für Gaskraftmaschinen.

Die früher beschriebene, dem Körting-Lieckfeld'schen

Zünder (vgl. 1885 256 * 201. * 202) nachgebaute

Zündvorrichtung von G. Adam in München (* D. R. P.

Zusatz Nr. 35974 vom 20. Oktober 1885) hat bezüglich der Anordnung zur Bildung der

Uebertragungsflamme eine Abänderung erfahren, insofern die Druckverminderung

mittels Schraube statt Sieb herbeigeführt wird.

Das Zündventil ist durch eine Schraube s (Fig.

2 Taf. 26) geschlossen, von deren Bohrung b

schräg nach oben gerichtete Kanäle abgehen, um in eine rings umlaufende Nuth n zu münden. Diese Nuth ist nur durch die kleine

Oeffnung l mit dem Cylinderraume verbunden, so daſs das

verdichtete Gasgemisch durch dieselbe in den Innenraum i des Ventiles v gelangen muſs. Hier hat das

Gas seinen Druck fast ganz verloren, so daſs es bei c

sicher brennt, wenn auch die Pressung im Cylinder sehr stark ist. Die Schraube s hat eine hülsenförmige Verlängerung h, welche nur an einigen schmalen Stellen mit dem

Ventile v in Berührung ist, so daſs sie ihre Wärme nur

in geringem Maſse auf das Ventil v überträgt.

Eine einfachere Anordnung der Druckausgleichung ist in Fig. 3 Taf. 26

dargestellt. Hier ist die der Rinne n entsprechende

Nuth unmittelbar über dem Sitze des Ventiles v

eingedreht und führt die kleine Oeffnung aus einer Bohrung b1 im Ventile v selbst in die Nuth. Die Gase, welche in dieselbe gelangen, umstreichen

sie und gehen dann durch die flachen Löchere in den Innenraum i des Ventiles, wo sie nun in Folge des bewirkten

Druckausgleiches sicher brennen.

Eine Abänderung der an den Körting'schen

Gaskraftmaschinen angebrachten, unter * Nr. 19384 patentirten Ventilzündung (vgl. 1885 256

* 201) wird von Ph. v. Hertling in Berlin (* D. R. P.

Nr. 35914 vom 11. September 1885) vorgeschlagen, wonach durch gleichzeitige

Verbindung des Inneren des feststehenden Zündrohres mit dem ruhenden Inhalte des

Explosionsgefäſses eine verläſsliche Wirkung erzielt werden soll.

Durch den von dem Motor umgedrehten Daumen H (Fig.

7 Taf. 26) wird während der Verdichtungsarbeit des Motors die Verlängerung

B des Ventilstempels a1 und mit ihr dieser selbst so weit in

die Höhe gezogen, daſs die Oeffnungen e und e1 frei werden. Durch

diese Bewegung wird aber auch der Winkelhebel G in

solcher Weise mitbewegt, daſs die Stellschraube q im

freien Arme in der Richtung nach dem Gehäuse A zu

geführt wird. In Folge dessen wird der zweite Ventilstempel b1 frei und durch die Feder i fest auf den Sitz q

gedrückt. Nach vollständiger Erhebung des Ventilstempels a1, welche so weit erfolgt, daſs dessen

Sitz c mit den oberen Kanten der Oeffnungen e und e1 in gleicher Höhe sich befindet, steht die untere

Bohrung b2 des Gehäuses

A durch die Oeffnungen e und e1 mit

der Auſsenluft in Verbindung, zugleich aber auch durch die feine Bohrung d1 der Schraube d mit dem Raume D bezieh.

dem Inneren des Cylinders des betreffenden Motors, während andererseits die

Verbindung der Bohrung b2 mit dem Raume D durch Verschlieſsen der

Oeffnung h mittels des Ventilstempels b1 unterbrochen ist. Da

der mit dem Cylinderinneren in Verbindung stehende Raum D während dieser Verdichtungsarbeit mit verdichtetem Gasgemische gefüllt

ist, strömt letzteres durch die feine Oeffnung d1 nach der Bohrung b2 aus; sein Druck vermindert sich in Folge der

bedeutenden Querschnittsvergröſserung und es entzündet sich an der vor der Oeffnung

e1 befindlichen

Flamme und brennt nach f hinaus.

Ist bei Beendigung der Verdichtungsarbeit der Kolben des Motors in

der Stellung angelangt, wo die Entzündung des im Raume D bezieh. im Cylinderinneren enthaltenen Gasgemisches erfolgen soll, so

senkt sich die Verlängerung B des Ventilstempels a1 und mit ihr dieser

selbst durch die Bewegung des Daumens H. Die Feder g drückt den Ventilstempel a1 schnell nach abwärts auf seinen Sitz

c und schlieſst die Oeffnungen e und e1 dicht ab. Gleichzeitig dreht sich der Winkelhebel

G und trifft mit seiner Stellschraube g gegen die Scheibe l des

Ventilstempels b1,

drückt diesen nach rechts und gibt dadurch die Oeffnung h frei, so daſs in dem gleichen Augenblicke, wo die Verbindung der Bohrung

b2 im Gehäuse A mit der Auſsenluft unterbrochen wird, diejenige der

Bohrung b2 mit dem

Raume D bezieh. dem Cylinderinneren durch die Oeffnung

h hergestellt wird. Die Entzündung des durch die

feine Oeffnung

d1 der Schraube d ausströmenden brennenden Gemisches theilt sich dem im

Raume D enthaltenen Gemische und von da dem

Cylinderinhalte mit. Während der Explosions- bezieh. Expansions- und Ausströmungs-

wie auch der Saugperiode des Motors behält die Zündvorrichtung diese Stellung bei

und bei der nächsten Verdichtungsarbeit vollzieht sich der oben beschriebene Vorgang

in gleicher Weise. Die Abdichtung der Ventilkegel a1 und b1 während der Explosion nach auſsen wird bei

ersterem durch den Druck der Feder g, bei letzterem

durch den Druck der Explosionsgase bewirkt, indem diese den Ventilstempel b1 auf den zweiten Sitz

der Mutter k pressen.

Eine ebenfalls der Körting'schen Construction gleichende

Ventilzündung ist von G.

Willner in Königsberg i. Pr. (* D. R. P. Nr. 37508 vom 26. Januar 1886) in

Vorschlag gebracht.

Das Zündrohr A (Fig. 8 Taf. 26) steht mit

dem Explosionsraume in Verbindung und wird aus dem letzteren mit Zündgemenge

gespeist. In A sind zwei Rohre B und C verschiebbar. Das Rohr B wird in A mittels einer

gegabelten Blattfeder f1 und einer Stellschraube S, welche am

unteren Rand mit einer Skala versehen ist, in einer bestimmten Höhenlage gehalten.

Das Rohr B ist an seinem unteren Ende ringförmig

eingedreht, so daſs dadurch der Ringkanal a gebildet

wird, welcher durch die Kanäle b mit dem oberen Theile

des Rohres B, worin sich das Rohr C bewegt, in Verbindung steht; dasselbe wird ebenfalls

durch eine Blattfeder f2 in einer bestimmten Höhenlage gehalten. Das Innere des Rohres C kann durch den Kanal c,

welcher sich in B und A

fortsetzt, mit der Auſsenluft in Verbindung treten. Der Hauptkörper A ist am unteren Ende kegelförmig so ausgedreht, daſs

die entstandene Kegelfläche mit der unteren Fläche des Kanales a parallel läuft. Es kann nun mittels der Stellschraube

S das Rohr B zum

Hauptkörper A in eine Lage gebracht werden, welche eine

beliebige Vergröſserung des ringförmigen Spaltes zwischen den Kegelflächen zuläſst

und somit auch eine beliebige Drosselung des aus dem Explosionsraume des Motors

heraustretenden verdichteten Gases ermöglicht. Durch die so erzielte Drosselung des

Gasgemisches wird ein Druck im Inneren des Rohres C

sich befinden, welcher eine Flammenbildung in C

gestattet, da durch den Kanal c die entströmenden Gase

sich an der Zündflamme z entzünden. Die kleinen Kanäle

d haben den Zweck, die Flammenbildung im Rohre C noch zu erhalten, wenn c

geschlossen ist.

Durch ein Excenter wird das Rohr C in

Bewegung gesetzt und damit der Kanäle geschlossen. Die Kanäle d bleiben noch offen; es tritt nun durch die weitere

Verengung des Innenraumes von B und C eine Verdichtung ein, welche nach Abschluſs der

Kanäle d verursacht, daſs sich der ringförmige Spalt

a vergröſsert, wodurch ein Entzünden des

Explosionsgemisches im Inneren des Motors stattfindet.

M. V. Schiltz in Köln (* D. R. P. Nr. 36044 vom 16. Juni

1886) hat seine in D. p. J. 1886 261 * 152 beschriebene Zündvorrichtung besonders für die von ihm

construirten Erdölmotoren (vgl. 1886 262 * 293) eingerichtet. Das aus Erdöl hergestellte

Zündgemenge wird in dem Schieber erwärmt und dann durch eine Auſsenflamme

entzündet.

In Fig. 4 Taf. 26 ist die Zündmulde m im

Schieberdeckel D, in Fig. 5 vor dem letzteren

angebracht und in beiden Fällen durch Asbestpackung vor Wärmeabgabe geschützt.

Gleicherweise sind auch in den Schieber- und Schieberdeckelkanälen schlechte

Wärmeleiter n zur Vermeidung der Wärmeübertragung

eingelegt. Die mit Gasgemenge gefüllte Mulde m wird vom

Schieber durch eine geeignete Hebelverbindung mit dem Ventile d oder mit einer Klappe in demselben Augenblicke

abgeschlossen, in welchem der Schieber bei seiner Aufwärtsbewegung aus der

Mittelstellung den Zutritt a zur Verbrennungskammer

öffnet; die an der äuſseren Flamme f gezündete

Siebflamme i schlägt durch ihren Abschluſs in die Mulde

m und aus dieser durch den Schieberkanal in die

Verbrennungskammer. Die zur Erdölentzündung nützliche oder nöthige starke Erwärmung

der Zündmulde m wird theils durch die in derselben

stattfindenden Explosionen, theils durch die unter der Mulde angebrachte Zündflamme f erlangt, welche aus dem auch zur Füllung der

Zündmulde dienenden Behälter gespeist wird. Das im Behälter verdichtete Gemenge

strömt beständig durch eine enge Bohrung in den Brenner/ (Fig. 6 Taf. 26), welcher

mit Metallkörnern halb gefüllt ist, über denen das Gemenge brennt und die Körner mit

dem Brenner stark erhitzt. Aus dem mit trichterförmigem Hütchen überdeckten Brenner

f dringt die Flamme mit starker Strömung hervor;

sie soll nicht wie eine Leuchtgasflamme oder Erdöldochtflamme durch einen Luftzug

löschbar sein. Wegen der Hitze des Brenners und der Körner würde auch ein

nebelförmiges Gemenge an den glühend werdenden Körnern brennen. Der wechselnde

Druck, unter welchem das Gemenge in der Zündkammer sich befindet, hat eine kleine

Brennmaterialersparniſs zur Folge, indem die Zündflamme f bis zur Zündung groſs und dann wieder klein brennt, ohne zu

erlöschen.

Wenn die Zündmulde durch die Flamme f

erwärmt ist, so hat die Zündung keine Schwierigkeit und jede weitere Verbrennung in

der Zündmulde und den Verbrennungsräumen des Arbeitscylinders erleichtert den

Fortgang der Arbeit. Es ist aber zweckmäſsig, dem zwischen Verbrennungskammer und

Schieber angeordneten Wasserbehälter G (Fig. 4) geringen Raum

anzuweisen, wodurch seine Entleerung vor der Ingangsetzung unnöthig wird. Das im

Wasserbehälter G des Verbrennungsraumes unter Druck

gehaltene Wasser hat den Zweck, eine Ueberhitzung der Räume zu verhindern und mit

einer seinem Drucke entsprechenden Temperatur zur Einspritzung hinter den Kolben

verwendet zu. werden.

Die Berliner Maschinenbau-Actiengesellschaft vormals L.

Schwartzkopff in Berlin (* D. R. P. Zusatz Nr. 37514 vom 28. Februar 1886)

änderte ihre Zündvorrichtung (1886 261 * 154) dahin ab,

daſs der Glühkörper nicht mittels der entweichenden

heiſsen, verbrannten Gase, sondern unmittelbar durch eine im Inneren brennende Flamme auf Glühhitze erhalten wird.

Wenn der Kolben C (Fig. 9 Taf. 26) in die

gezeichnete äuſserste Endstellung gelangt, steht der Kanal q mit dem Kanäle c2 im Hohlkolben in Verbindung und ein Theil des im Raume A befindlichen verdichteten explosiblen Gemisches tritt

in die Kammer B, in welcher der Glühkörper b sich befindet. Das in die Kammer B gelangende Gasgemisch entzündet sich an dem glühenden

Körper b und bildet daselbst so lange eine Flamme, bis

der Kanal c2 durch den

vorschreitenden Kolben verdeckt worden ist. In dem Augenblicke, in welchem der

Abfluſs der Gase durch den Kanal c2 verhindert wird, schlägt die Flamme im Kanäle c3 rückwärts in den

Explosionsraum A. Die Schraubenregulirvorrichtung R bezweckt, die Menge der abziehenden Gase derart zu

regeln, daſs eine Flamme in der Kammer B sich zu bilden

vermag. Ist die Menge der entweichenden Gase zu groſs, so kann eine Flamme im Raume

B nicht entstehen, und ist andererseits die Menge

jener Gase zu klein, so bleibt die Zuführung der Wärme auf den Glühkörper eine

ungenügende und ferner findet die Explosion zu frühzeitig statt, was zur Folge hat,

daſs wegen des entstehenden hohen Druckes im Raume A

ein nicht unbeträchtlicher Theil der gespannten Gase entweicht.

Tafeln