| Titel: | Ueber Neuerungen an Feuerungsanlagen. |

| Fundstelle: | Band 264, Jahrgang 1887, S. 439 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an Feuerungsanlagen.

(Patentklasse 24. Fortsetzung des Berichtes S. 275

d. Bd.)

Mit Abbildungen auf Tafel

26.

Ueber Neuerungen an Feuerungsanlagen.

Zu der groſsen Zahl der vorhandenen, angeblich Hauch

verzehrenden Feuerungen sind in der neuesten Zeit mehrere hinzugekommen,

von denen nachstehende zwei die bemerkenswertesten sind.

O. Jummel in Eutritzsch-Leipzig (* D. R. P. Nr. 38031

vom 14. Mai 1886) erstrebt eine möglichst vollkommene Rauchverzehrung durch eine

entsprechende, während des Betriebes vorzunehmende

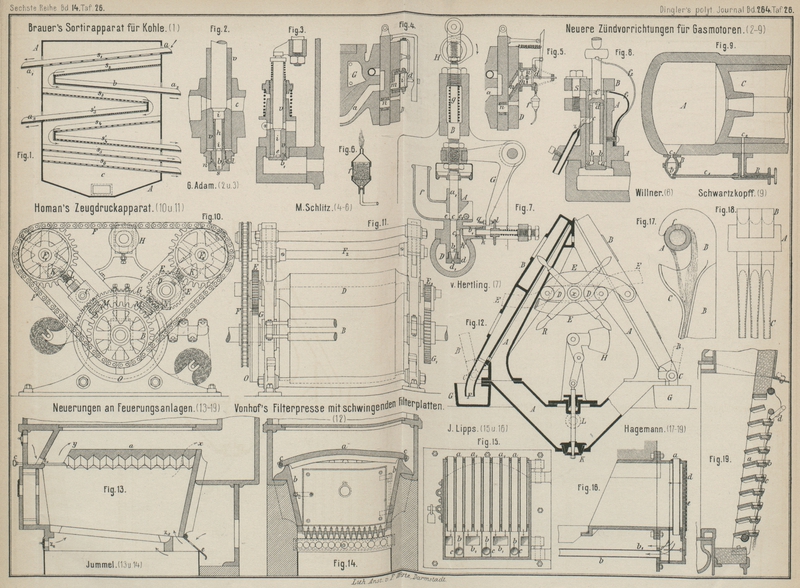

Umschaltung der Feuerzüge. Die mit Rippen versehene Feuerungsdecke a (Fig. 13 und 14 Taf. 26)

von gewölbter Form stützt sich auf die Wände b und ist

mittels der Handgriffe c in der Längsrichtung der

Feuerung verschiebbar, so daſs die Feuergase gezwungen werden können, entweder in

der Richtung des Pfeiles x unmittelbar nach der Esse

abzuziehen, oder in der Richtung von y vorn über dem

Gewölbe a hinzustreichen und hier möglichst vollständig

zu verbrennen. Die Decke a wird aus einem die Wärme gut

leitenden Materiale hergestellt und beim Anfeuern zunächst nach vorn gezogen, um zur

freien und schnellen Entwickelung des Feuers einen unmittelbaren Abzug den Gasen zu

gewähren. Hat die Decke genügend Wärme in sich aufgenommen, so wird sie

zurückgeschoben und befördert dann nicht nur durch die Umschaltung der Feuerzüge,

sondern auch durch Wärmeabgabe die Rauchverbrennung. Zur geeigneten Zuführung von

Luft ist am hinteren Theile des Rostes eine durchbrochene Klappe e angebracht. Die Eintrittsöffnung z3 für Luft in den

Feuerungsraum dient zugleich dazu, Schlacke u.s.w. vom Roste in den Aschenkasten

abzustoſsen; an der Stirnwand sind ferner noch die mit Stellschiebern versehenen

Luftzuführungen z1 und

z2 angebracht.

J. Ph. Lipps in Dresden (* D. R. P. Nr. 39075 vom 6.

Juli 1886) Mall die Bauchverbrennung durch eine

eigenartige Construction der Feuerthür erzielen, welche

die Verbrennungsluft vorwärmt und dann unter und hinter

den Rost leitet. In der Feuerthür (Fig. 15 und 16 Taf. 26)

sind Luftzuführungsröhren a und a1 angebracht, von denen erstere in die

hinter den Rost führenden Kanäle b münden, während

letztere die Luft durch die Oeffnungen b1 unter den Rost leiten. Die getrennte Zuführung der

Luft – entweder unter oder hinter den Rost – wird erreicht durch die im unteren

Theile der Feuerthür angebrachten Zwischenwände c; soll

Luft nur unter den Rost streichen, so können die Rohre

b mittels Klappen verschlossen werden. Auſser durch

die Röhren a und a1 wird auch noch durch die Oeffnungen d in der Stirnseite der Thür Luft unmittelbar in den

Feuerraum oberhalb des Brennstoffes eingeführt; zur Regulirung dient der Schieber

e, welcher den Oeffnungen d entsprechende Löcher besitzt.

Ein groſser Nachtheil der senkrechten und schrägen Roste besteht in dem groſsen

Wärmeverluste, welcher durch die zwischen den Stäben stattfindende Ausstrahlung

bewirkt wird, und der hiermit verbundenen störenden und lästigen Erwärmung des

Kesselhauses. Zur Behebung dieses Miſsstandes ist von G. A.

Hagemann in Kopenhagen (* D. R. P. Nr. 37795 vom 12. Juni 1886) der in Fig. 19 Taf.

26 dargestellte, mit Wasser gekühlte Rost in Vorschlag

gebracht worden. Jede der Roststangen a ist mit einem

Wassertroge b versehen, dessen Vorderwand etwas

niedriger ist als die übrigen Wände, so daſs hierdurch ein Ueberlauf entsteht; auf

der Unterseite ist eine Wassernase c angebracht, welche

das durch den Ueberlauf ausgetretene Wasser in den zunächst tieferen Trog leitet.

Das erforderliche Wasser wird dem Roste durch das Rohr d zugeführt und bildet also einen mehr oder minder vollständigen

Wasserschirm, welcher sich theilweise in Dampf verwandelt und hierdurch neben der

Kühlung der Roststäbe und des Kesselraumes auch eine Lockerung der Schlacken

hervorbringt.

Dasselbe Prinzip hat Hagemann (* D. R. P. Nr. 38499 vom

3. August 1886) für die Kühlhaltung lothrechter Roststäbe durchgeführt. Jeder

Roststab B (Fig. 17 und 18 Taf. 26)

bildet an seinem oberen Ende einen Haken, mit welchem derselbe auf dem wagerechten

Wasserleitungsrohre A aufgehängt ist; aus diesem strömt

durch die Oeffnungen f beständig Wasser in Rinnen C an dem Roste hinab. Bei sehr langen Roststäben

empfiehlt es sich etwa in der Mitte derselben noch ein zweites Wasserrohr

anzubringen.

Tafeln