| Titel: | F. Klein's Apparat zum Dämpfen von Hüten. |

| Fundstelle: | Band 264, Jahrgang 1887, S. 490 |

| Download: | XML |

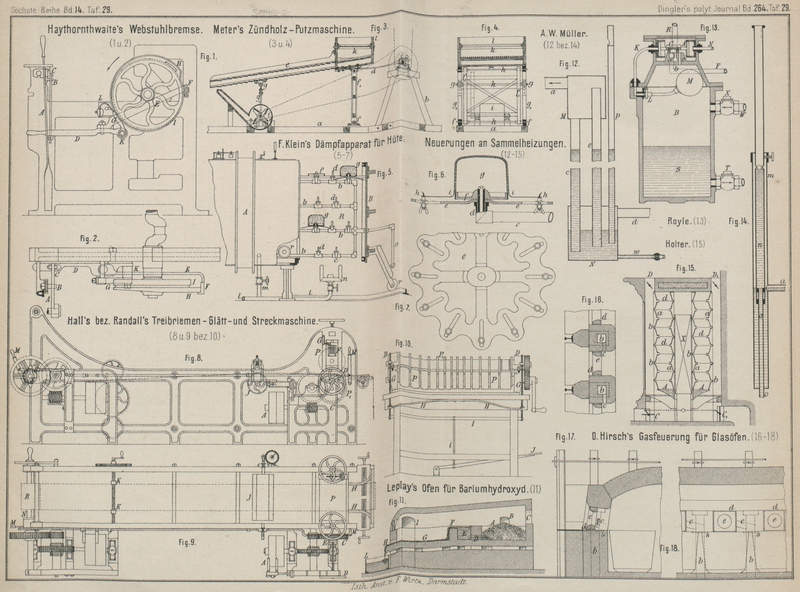

F. Klein's Apparat zum Dämpfen von

Hüten.

Mit Abbildungen auf Tafel

29.

F. Klein's Apparat zum Dämpfen von Hüten.

Das Dämpfen der Filzhüte wird meist in der Weise vorgenommen, daſs dieselben auf

Holzformen aufgezogen und auf diesen in einem sogen. Dekatirapparate (vgl. F. Meyner 1885 258 378) der

Wirkung gespannten Wasserdampfes ausgesetzt werden. Abgesehen davon, daſs hierbei

der Dampf nur von auſsen auf die Hüte einwirken kann, so besteht bei Benutzung von

Holzformen der Uebelstand, daſs das Holz Wasser aufsaugt, welches beim Heizen des

Apparates verdampft und solchermaſsen von innen auf den Filz einwirkt und leicht

Blasen zieht o. dgl. Um diesen Uebelstand zu beheben, bringen F. Klein und Comp. in Liegnitz (* D. R. P. Kl. 41 Nr.

38804 vom 4. Juli 1886) einen Dämpfapparat zur Ausführung, bei welchem Siebformen zum Aufspannen der Hüte benutzt werden und

der Dampf von beiden Seiten, auſsen und innen,

einwirken kann.

Um die Bedienung des in Fig. 5 Taf. 29

dargestellten Apparates zu erleichtern, wird ein liegender Kasten mit einem

fahrbaren Röhrengestelle angewendet. Die mit Rollen r

auf einem Schienengeleise laufende Thür B dieses

Dämpfkastens A gehört gleichzeitig diesem Gestelle an,

so daſs mit dem Abziehen der Thür vom Kasten auch das in letzterem ebenfalls auf

Rollen fahrbare Röhrengetheil R ausgezogen wird. Das

Gestell R setzt sich aus vier in der Mitte des Kastens

A über einander liegenden Röhren h zusammen, auf welchen unmittelbar mittels

Abzweigungen c die Mundstücke d aufgesetzt sind. Alle Mundstücke stehen durch die Röhren b und c mit der durch die

Thür B nach auſsen reichenden Rohrleitung o in Verbindung, welche, wenn der Apparat geschlossen

ist, bei n mit dem Dampfrohre l gekuppelt wird. Auf diese Weise wird allen Mundstücken d gleichzeitig Dampf zugeführt. Ein vom Rohre l abzweigender Rohrstrang m dient zur unmittelbaren Dampfeinführung in den Kasten A, welcher in bekannter Weise mit Sicherheits- und

Luftventil, Manometer u.s.w. versehen ist.

Die Vorrichtung zum Aufspannen der

Hüte ist in Fig.

6 und 7 Taf. 29 veranschaulicht. Auf das Mundstück d kommt zuerst der mit Glasschmelz überzogene Blechstern e, in dessen Schlitzen mittels Flügelmuttern die

Nadelhaken h stellbar sind. Ueber diesen Stern wird auf

das Mundstück die aus Kupferblech gefertigte Siebform g

gesteckt, welche einen Schalenboden f zum Auffangen von

Dampfwasser besitzt. Der auf die Form g gestülpte Hut

i wird mit seinem Krampenrande an die Haken h genadelt und letztere dann zum Anspannen der Krampe

radial nach auſsen gestellt.

Die Anordnung des Röhrengestelles mit den in entsprechender

Entfernung von einander

stehenden Mundstücken d gewährt den Vortheil, daſs

jeder Hut vor der Berührung mit anderen Filzen und dadurch gegen Ansetzen von

Flecken geschützt ist.

Tafeln