| Titel: | Ueber Neuerungen im Heizungswesen. |

| Autor: | K. H. |

| Fundstelle: | Band 264, Jahrgang 1887, S. 493 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen im Heizungswesen.

(Patentklasse 36. Fortsetzung der Berichte S. 146,

296 und 345 d. Bd.)

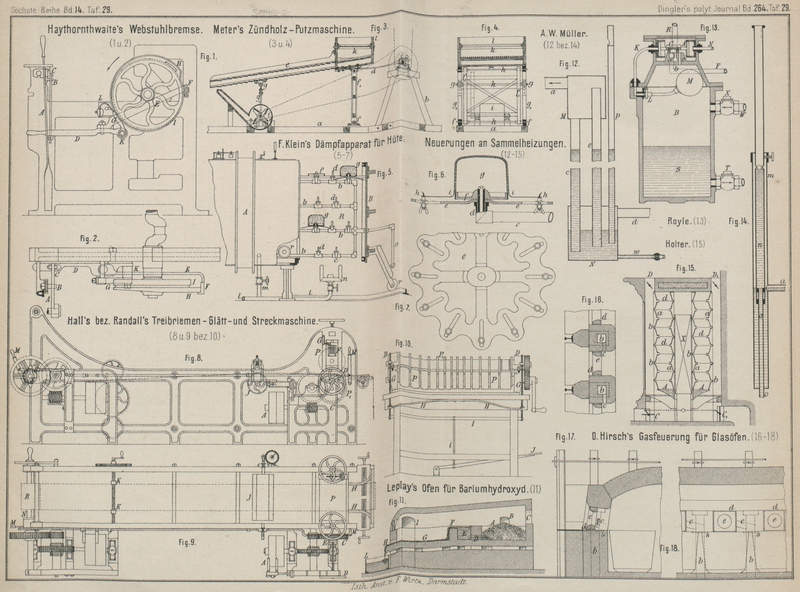

Mit Abbildungen auf Tafel

29.

Ueber Neuerungen im Heizungswesen.

II) Sammel- oder

Centralheizungen.

Luftheizung: Der von Carl

Dürr in Stuttgart schon mehrfach umgestaltete Staib'sche Ofen (vgl. 1885 255 178) hat

kürzlich weitere Abänderungen (* D. R. P. Nr. 34795 vom 13. Mai 1885) erfahren,

durch welche im Wesentlichen eine verbesserte Verbrennungsregelung und

Heizgasausnutzung eintreten soll.

Um das Feuer rascher zu dämpfen, als es durch Abstellung der

Verbrennungsluft möglich ist, will Dürr durch Stutzen,

welche an die Wände des Ofens angegossen und mittels Schraubventil regelbar sind,

kalte Auſsenluft in den Ofen eintreten lassen. Der von Dürr früher (vgl. 1885 255 178) angegebene

Nebenofen soll keine besonderen Feuerzüge erhalten, da sie sich nicht bewährt haben,

sondern an seinem unteren Ende mit dem Rauchabzuge versehen werden, so daſs die

Heizgase abwärts entgegen der Luftströmung nach dem Schornsteine ziehen müssen. Zur

gleichzeitigen Erwärmung von Wasser soll der frei im Ofen stehende Feuerherd wieder

theilweise als Wassergefaſs ausgebildet werden. Zur Anfeuchtung der Luft soll ein in

den Warmluftkanal eingestellter Apparat dienen, der aus einem mit Wasser gefüllten

Gefäſse besteht, dessen Auſsenfläche mit einem saugfähigen Stoffe überzogen ist;

derselbe setzt sich in das Innere des Gefäſses fort, saugt also stets Wasser an und

bietet so eine groſse Verdunstungsfläche dar. Ferner soll über dem Ofen ein die

Abzugsöffnungen der Warmluft umgebendes Wasserverdunstungsbecken angebracht

werden.

Um bei Luftheizungen eine gleichmäßige

Erwärmung der einzelnen Raume zu erzielen, wollen Fellner und Ziegler in Frankfurt a. M. (* D. R. P. No. 35639 vom 8.

December 1885) die Heizkammer durch lothrechte Blechwände in einzelne Zellen

theilen, so daſs die in jeder Zelle liegende Heizfläche des Ofens dem Wärmebedarfe

des betreffenden Raumes, der allein aus dieser Zelle mit warmer Luft versehen wird,

entspricht. Diese Theilung der Heizfläche dürfte sehr schwierig sein, wenn man nicht

doch zu dem Hilfsmittel der Klappenregelung für die Warmluftkanäle greifen will,

wobei aber dann die Menge der zugeführten Warmluft abnimmt, also die Lüftung nicht

im gewünschten Maſse erfolgt. Besser wird daher immer die Verwendung von Mischräumen

sein, um die für jeden

Raum nothwendige Lufttemperatur zu erzielen, oder das vielfach gebräuchliche Mittel

der Entnahme der Warmluft für die einzelnen Raume in verschiedener Höhe der

Heizkammer.

Der Luftheizungsofen von Wilh. Prell und A.

Kohlhofer in Blasewitz bei Dresden (* D. R. P. Nr. 37047 vom 24. März 1886)

besteht aus einem kastenförmigen Feuerraume und darüber gesetzten, in einander

greifenden Cylinderstücken, deren Fugen durch Sand gedichtet worden sind. Die

Cylinderstücke sind aufgeschnitten, um ihr Zerspringen zu verhüten, und die Theile

greifen zu beiden Seiten dieser Fuge über einander, wodurch eine Dichtung erzielt

werden soll, was aber wohl nur unter Zuhilfenahme von besonderem Dichtungskitt

erreicht werden wird. Der Feuerraum ist auf drei Seiten mit einer hohlen Wandung

versehen, durch welche Luft streicht, die sich dabei erhitzt und durch Löcher oben

gegen die Flamme austritt. Diese bekannte Anordnung soll zur Rauchvermeidung dienen.

Der Ofen ist mit regelbaren Füllöffnungen, der Feuerraum mit regelbaren

Luftzuführungen versehen. Die ganze Anordnung zeigt nichts Neues und wird sich für

Luftheizungsanlagen wegen der mangelhaften Ausnutzung der Feuergase nicht

eignen.

Warmwasserheizung: Die H.

Liebau'sche Vereinigung eines Kochherdes mit einem

Wasserheizkessel (vgl. 1885 255 517) hat Ludwig Crusius in Kaiserslautern (* D. R. P. Nr. 37523

vom 1. Juni 1886) dahin geändert, daſs er den Heizkessel aus einzelnen flachen, aus

Eisenblech genieteten Kastenelementen bildet, die lothrecht über einander in einem

Kochherde angeordnet sind und oben und unten durch Rohrstutzen mit Sammelröhren in

Verbindung stehen, an welche das Steig- und das Rücklaufrohr der Heizungsleitung

anschlieſsen. Ueber diesem Heizkessel liegt die Herdplatte, so daſs die Feuergase,

welche in der unter dem Kessel angebrachten Feuerung erzeugt werden, unter der

Herdplatte entlang ziehen, nachdem sie vorher zwischen den Kastenelementen aufwärts

gezogen sind.

Für die Heizung von kleinen Gewächshäusern oder einzelnen

Warmkästen in Gärtnereien hat Ch. Toope in London nach

dem Iron, 1886 Bd. 28 * S. 62 einen Heizkessel angegeben, welcher mit Gas oder Erdöl

gefeuert werden soll. Der Kessel besteht aus einem cylindrischen Untersatze für die

Heizflamme und einem darüber gesetzten cylindrischen Wasserbehälter, in welchen

einige Röhren lothrecht für den Zug der Feuergase eingebaut sind.

Dampfheizung: Für die neuerdings sehr vielfach

ausgeführte Niederdruck-Dampfheizung haben Rob. S. Watson in Bay-City, bezieh. Will C. Bronson in Saratoga Springs Kesselformen angegeben, welche jedoch keine besondere

Neuerung zeigen.

Der Watson'sche Kessel ist nach dem

Sanitary Engineer, 1886 Bd. 14 * S. 348 und wie der

von Bronson angegebene, im Scientific American, 1886 Bd. 55 * S. 291 mitgetheilte als stehender

Röhrenkessel mit Füllfeuerung ausgeführt. Der erstgenannte Kessel ist mit einer

selbstthätigen Regelung des Zutrittes der Verbrennungsluft zur Feuerung, der zweite

mit einer selbstthätigen Regelung des Abzuges der Rauchgase versehen; in beiden

Fällen erfolgt die Bewegung des regelnden Ventiles durch den auf eine sich

durchbiegende Platte wirkenden Dampfdruck.

Eine eigenartige Anordnung der Niederdruck-Dampfheizung wird von Gust.

Sperling in Magdeburg (* D. R. P. Nr. 37459 vom 23. April 1886) empfohlen,

durch welche jede Explosionsgefahr ausgeschlossen und

sogar die Möglichkeit gegeben sein soll, mit Dampf von

einer Temperatur unter 100° zu heizen. Hierzu ordnet

Sperling einen mit Füllfeuerung versehenen Kessel

an, von welchem ein Standrohr zu einem offenen Ausdehnungsgefäſse führt. Auf diesem

Kessel steht ein zweiter, von dessen Boden Röhren, welche unten geschlossen sind und

etwas Wasser aufnehmen, in den ersten herabhängen. Wird nun dieser angefeuert, so heizt er mittelbar

die erwähnten Röhren und verdampft das Wasser in denselben. Da nun der obere Kessel

mit den Heizkörpern durch Leitungen ein geschlossenes System bildet, so werden die

Heizkörper stets sich mit Dampf füllen, während das Niederschlagswasser immer wieder

nach den Röhren zurückflieſst und in denselben verdampft wird. Der untere Heizkessel

soll mit einer schwachen Kochsalzlösung gefüllt werden, um einen höheren Siedepunkt

zu erhalten und damit im Dampfentwickler im Anfang einen Ueberdruck gegen die

Atmosphäre zu erzeugen, welcher die Entlüftung der Heizkörper bewirkt. Ist diese

eingetreten, so ist das Heizsystem nur von Dampf erfüllt und die Möglichkeit

vorhanden, mit Dampf von unter 100° zu heizen, da die Spannung im System geringer

als der Atmosphärendruck werden kann. Allerdings ist dabei vorausgesetzt, daſs die

Heizkörper und Leitungen luftdicht gehalten werden. Dann tritt auch gegenüber der

gewöhnlichen Anordnung der Niederdruck-Dampfheizung der Vortheil ein, daſs, da das

System geschlossen bleibt, die atmosphärische Luft nicht mehr in das Innere gelangen

kann, also Rostbildung verhütet und nach Stillstand des Betriebes eine weitere

Entlüftung nicht mehr nothwendig wird. Diese Vortheile werden jedoch kaum den

Nachtheil der Anordnung, umständlicher als die gebräuchliche zu sein, ausgleichen

können.

Den Gedanken, die Feuerstelle einer Sammelheizungsanlage

mit dem Kochherde zu verbinden, hat H. Liebau in Magdeburg-Sudenburg (* D. R. P. Nr. 35744

vom 16. August 1885) auch für die Niederdruck-Dampfheizung durchgeführt. Es ist hierbei der Dampfkessel in

den Herd derart eingebaut, daſs in dem seitlich erweiterten Wasserraume ein

Füllschacht mit lothrecht verschiebbarem Rost vorhanden ist. Die Feuergase können,

wenn die Heizung nicht im Betriebe befindlich sein soll, unmittelbar nach dem

Schornsteine gehen, nachdem sie die Kochplatte bestrichen haben, oder sie

durchziehen erst die im Wasserraume des Kessels angebrachten Züge, wenn Dampf

erzeugt werden soll. Die Leitung der Feuergase wird durch Schieber und Drosselklappe

geregelt, welche von Hand oder selbstthätig durch einen vom Dampfdrucke abhängigen

Apparat eingestellt werden können. Um zu verhindern, daſs bei Unterbrechung der

Heizung Luft durch das mit dem Kessel verbundene Standrohr in die Heizkörper und

Dampfleitungen tritt, wodurch beim Wiederanheizen eine erneute Entlüftung nothwendig

und ein Rosten in den Leitungen und Heizkörpern eintreten würde, bringt Liebau in einer Erweiterung des Standrohres ein

Kugelventil an, welches während des Heizens auf dem Wasser schwimmt, bei

Unterbrechung des Betriebes jedoch das Standrohr von der Auſsenluft abschlieſst.

Für Niederdruck-Dampfkessel hat Ad. Wilh. Müller in Danzig (* D. R. P. Nr. 36688 vom 23. Januar 1886) eine

selbstthätige Abblasevorrichtung angegeben, welche

das Sicherheitsventil der Hochdruckkessel ersetzen soll. Es ist ein bekannter

Uebelstand der mit offenem Standrohre verversehenen Kessel, daſs durch dasselbe das

Wasser aus dem Kessel herausgeschleudert wird, wenn in Folge nachlässiger Bedienung

der Dampfdruck über eine bestimmte Grenze steigt. Die Müller'sche Vorrichtung will diesen Nachtheil durch die in Fig. 12 Taf. 29

dargestellte Verbindung zweier geschlossener Kästen M

und N durch zwei Röhren c

und e beseitigen. Das Gefäſs N steht durch das Rohr w mit dem Wasserraume

und durch Rohr d mit dem Dampfraume des Kessels in Verbindung, so daſs

in N das Wasser so hoch wie in letzterem steht. Steigt

der Druck im Kessel über das gewünschte Maſs, so drückt der Dampf das Wasser durch

das Rohr c aus dem Kasten N nach M, bis es durch Rohr a abläuft. Fällt dadurch der Wasserstand in N bis unter das untere Ende des Rohres e, so entweicht der Dampf durch e und a ins Freie, bis der Druck im Kessel

wieder so weit gesunken ist, daſs das Wasser, welches den Kasten M füllt, durch c nach N zurückflieſsen kann und den Wasserverschluſs

wiederherstellt. Noch ist ein Rohr p mit einer

Dampfpfeife vorgesehen, welche ertönt, sobald die erwähnte Drucksteigerung eintritt,

so daſs der Heizer aufmerksam gemacht wird.

Für Dampf- und Wasserheizkessel,

welche aus Rohrschlangen gebildet und mit Füllfeuerung versehen sind, will Franz Halbig in Düsseldorf (* D. R. P. Nr. 35947 vom

25. August 1885) den Füllschacht seitlich von der Rohrschlange, jedoch innerhalb des

Ofenmauerwerkes derart anordnen, daſs nur eine dünne Eisenwand die Kohlen von dem

Feuerraume trennt, jedoch diese Wand dadurch vor dem Erglühen geschützt wird, daſs

unmittelbar an dieser einige der Siederohrwindungen liegen. Die Anordnung soll den

Vortheil haben, möglichst wenig Raum für den Ofen zu beanspruchen und die Vorderwand

frei von der Füllöffnung zu erhalten, so daſs die Rohrschlange ausgebessert und

gereinigt werden kann, ohne daſs der Füllschacht dabei abgenommen werden muſs; auch

soll damit die Vorderwand zur Anbringung von Regelungs- und Meſsvorrichtungen

verwendbar werden.

In den neuen Geschäftsgebäuden der Lancashire und Yorkshire Eisenbahngesellschaft in

Manchester ist eine Hochdruck-Dampfheizung

eingerichtet, bei welcher der Kessel höher liegt als ein Theil der Heizkörper und

trotzdem das Niederschlagswasser unmittelbar nach dem Kessel zurückflieſst, was

durch eine von Royle in Manchester angegebene Speisevorrichtung erreicht wird. Das

Niederschlagswasser läuft zunächst abwärts in ein Sammelrohr, das in einen Royle'schen Dampfwasserableiter führt (vgl. 1885 256 * 49). Etwas höher als der Kessel steht der

Speiseapparat, welcher in Fig. 13 Taf. 29 nach dem

Engineer, 1886 Bd. 62 * S. 493 gezeichnet ist.

Durch ein an das Rückschlagventil T

anschlieſsendes Rohr steht der Speiseapparat mit dem Wasserraume des Kessels, ferner

durch ein Rohr R mit dem Dampfdome desselben in

Verbindung. Ferner führt vom untersten Theile des Dampfwasserableiters, der etwa

5m,5 tiefer als der Speiseapparat liegt, eine

Leitung W nach diesem und ist an der Einmündung mit

einem Rückschlagventile X versehen; weitere

Verbindungen der beiden Apparate bilden die Leitung F,

welche im Deckel des Dampfwasserableiters mündet, und N, welche in letzterem durch ein vom Schwimmer bethätigtes Ventil bedeckt

wird. Im oberen abgeschlossenen Theile A des

Speiseapparates befindet sich ein Schieber C, in dessen

Schieberspiegel drei Kanäle a, b und c münden, von welchen c in

den unteren Theil B des Apparates führt, a durch das Rohr F mit dem

Dampfwasserableiter und b mit der Auſsenluft in

Verbindung steht. Der Schieber C ist mit zwei Kolben

verbunden, welche sich in kurzen offenen Cylindern bewegen können, an deren

geschlossenen Enden die Rohre K und N anschlieſsen. Die Einmündung von K in den Behälter B ist

mit einem durch den Schwimmer M betätigten Ventile L versehen.

Die Wirkungsweise des Apparates ist nun folgende: Der vom Kessel

kommende Dampf strömt durch das Rohr R in den

Schieberkasten A und bei der in Fig. 13 angegebenen

Stellung des Schiebers durch den Kanal c in den Behälter B, so daſs in diesem der gleiche Druck wie im Kessel

herrscht und daher das angesammelte Wasser S durch das

Rohr T nach dem Kessel gedrückt wird. Wenn sich nun in

dem Dampfwasserableiter Niederschlagswasser sammelt und den Schwimmer hebt, so

öffnet dieser das die Einmündung des Rohres N

verschlieſsende Ventil und es entsteht hinter dem rechtsliegenden Steuerkolben des

Schiebers C derselbe niedrige Druck wie im

Dampfwasserableiter, so daſs der auf diesen Kolben drückende Dampf denselben und

damit den Schieber C nach rechts bewegt. Hierdurch wird

der Kanal a frei, so daſs Kesseldampf durch diesen und

das Rohr F in den Dampfwasserableiter strömt und das

hierin angesammelte Wasser durch das Rohr W nach dem

Gefäſse B drückt. Der in letzterem befindliche Dampf

strömt dabei durch die Kanäle c und b ins Freie. Das nach B

geförderte Wasser hebt dann den Schwimmer M, dieser

öffnet das Ventil L, so daſs hinter dem links liegenden

Steuerkolben des Schiebers C der Druck sinkt und der

auf die Vorderseite wirkende Dampf somit den Schieber C

wieder nach links bewegen kann, worauf der Vorgang sich in der beschriebenen Weise

erneuert.

Heizkörper: A. W. Müller in Danzig (* D. R. P. Nr. 37356

vom 14. Februar 1886, Zusatz zu * Nr. 34296, vgl. 1886 261 * 250) hat seine Regelungsvorrichtung für

Dampfwasseröfen für Niederdruckdampf dadurch zu vereinfachen gesucht, daſs

er das Verbindungsrohr, welches den Dampf unmittelbar in den Apparat führt, wegläſst

und den letzteren oben offen gestaltet; derselbe zeigt dann die in Fig. 14 Taf. 29

angegebene Einrichtung. Das Niederschlagswasser tritt von unten durch das Rohr o in die Höhe und steigt bis an die seitlichen

Auslauföffnungen des Rohres n, läuft zwischen n und m abwärts und wird

durch ein Ablaufrohr a fortgeleitet. Der Verschluſs

zwischen n und o geschieht

durch eine Teleskop Verbindung mit oder ohne Verpackung oder durch Quecksilber, wie

im Hauptpatente beschrieben ist. Der Gegendruck erfolgt bei der neueren Construction

nicht wie bei der früheren durch den Dampf, sondern durch eine Wassersäule, deren

Höhe dem Dampfdrucke entspricht. Die Regelung der Dampfheizfläche des Ofens

geschieht durch Verstellen des Rohres n bei

gleichbleibendem Dampfdrucke oder durch Aenderung des letzteren, in diesem Falle

gleichzeitig bei allen Oefen. Die Aufstellung der Regelungsvorrichtungen sämmtlicher

Oefen erfolgt zweckmäſsig zusammen an einer Stelle, etwa im Flur. Ausführliche

Mittheilungen über den beschriebenen Apparat hat Müller

selbst im Gesundheils-Ingenieur, 1886 * S. 761

angegeben.

Eine unwesentliche Neuerung an cylindrischen Dampföfen bringt Roh. Nüßler in

Löbtau-Dresden (* D. R. P. Nr. 36697 vom 13. Februar 1886) in Vorschlag. Das von

oben in den Ofen eingeführte Dampfzuleitungsrohr soll bis etwa in die Mitte der

Ofenhöhe führen und dort mit einigen aufwärts gerichteten Stutzen versehen sein,

durch welche der Dampf ausströmt. Das Niederschlagswasser wird aus diesem Rohre

durch eine Bohrung im verschlossenen Ende abgeleitet. Für die Dampfableitung führt

von oben ein zweites Rohr abwärts, welches einige nach unten offene Stutzen und in

seinem geschlossenen Ende gleichfalls eine Bohrung zur Entwässerung besitzt. Beide

Röhren sind über dem Deckel des Ofens mit einander verbunden und ein Ventil ist

daselbst zur Ausschaltung des Ofens angebracht, das aber in dieser Lage kaum

zugänglich ist.

In den Londoner Schulen sind Heizkörper für Dampf- oder Wasserheizung zur Aufstellung gekommen, welche

nach dem Engineer, 1886 Bd. 62 * S. 525 Rob. Crane in London herstellt. Die Form ist eine in

England und Amerika sehr

gebräuchliche: lothrechte, mit Strahlrippen versehene Röhren stehen zwischen einem

oberen und einem unteren Sammelkasten, an welche die Leitungen des Dampfes bezieh.

des heiſsen Wassers anschlieſsen. Durch die genannten Röhren sind solche von 50mm Weite geführt, welche unten in einen Frischluft

zuführenden Kanal, oben unter einer den Heizkörper bedeckenden gegitterten Platte

münden.

Eine Regelung der Wärmeabgabe von Heizkörpern an die

vorbeistreichende Luft durch Einstellung der Heizfläche hat A. B. Hoher in Christiania (* D. R. P. Nr. 37311 vom 21. April 1886)

angegeben; diese Einrichtung bietet nur eine Abänderung der bekannten Anordnung

(vgl. Herm. Fischer 1879 234

* 161. Ad. Bechem 1886 258 *

414), bei welcher ein als geschlossene Haube über den Heizkörper gestülpter Mantel

nach Bedarf höher oder tiefer gehängt wird.

Holter bildet den Isolirmantel aus

einzelnen Platten a (Fig. 15 Taf. 29), welche

aus einem die Wärme schlecht leitenden Materiale bestehen und bei b gelenkig mit einander verbunden sind; zwischen den

Wänden a sind Tuchplatten d eingeschaltet, um einen Luftumlauf möglichst zu verhindern, so daſs die

Luft in den dadurch gebildeten Räumen auch isolirend wirkt. Der Mantel kann nun

mittels einer beliebigen, an dem gleichfalls isolirten Fuſse A angreifenden Zugvorrichtung in die Höhe bewegt werden, wodurch die

Platten a sich wie ein Blasebalg zusammenlegen und je

nach der Einstellung mehr oder weniger Heizfläche vom Heizkörper X für die Erwärmung der bei C1 einziehenden Frischluft oder der bei

C eintretenden Zimmerluft freigeben. Die demnach

entsprechend sich erwärmende Luft tritt bei D und D1 in das Zimmer. Statt

aus einzelnen Platten kann der Mantel auch aus ring- oder kastenförmigen, mit

Isolirmasse ausgefüllten Theilen bestehen, welche sich teleskopartig nach aufwärts

in einander schieben lassen. In der letzteren Form dürfte die Neuerung zweckmäſsiger

sich ausführen lassen als in der erstbeschriebenen.

K. H.

Tafeln