| Titel: | Ueber Neuerungen an Elektromotoren (Dynamomaschinen). |

| Fundstelle: | Band 264, Jahrgang 1887, S. 532 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an Elektromotoren (Dynamomaschinen).

(Patentklasse 21. Fortsetzung des Berichtes Bd.

262 S. 337.)

Mit Abbildungen im Texte sowie auf Tafel 30 und 33.

Ueber Neuerungen an Elektromotoren (Dynamomaschinen).

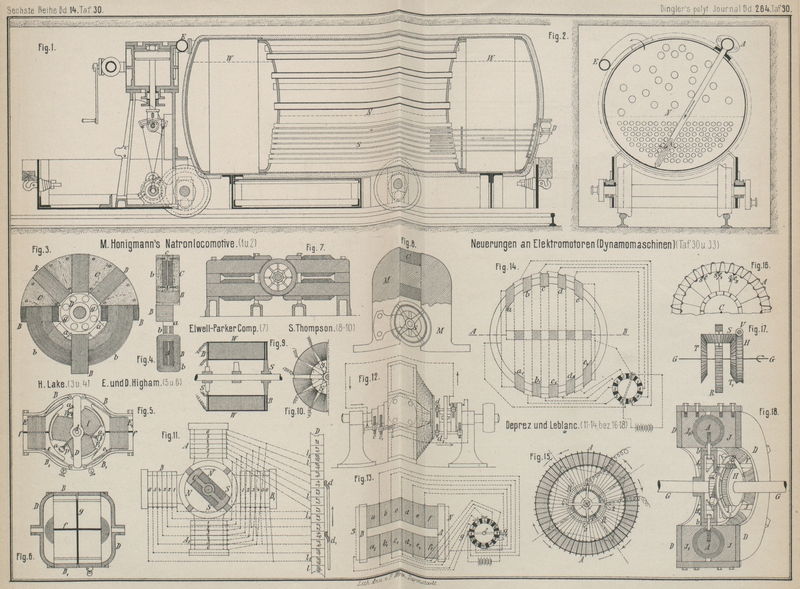

H. H. Lake in London (Englisches Patent Nr. 10646 vom 8.

September 1885) hat einen eigenthümlichen, in Fig. 3 und 4 Taf. 30 dargestellten

Anker vorgeschlagen, dessen Kerne ein flacher

Eisenring A bildet, welcher auf seinem inneren Umfange

acht vorspringende Ansätze a besitzt. Auf beiden

Flächen dieser ringförmigen Scheibe A sind zunächst die

Spulen b von nicht isolirtem Eisendrahte gewickelt und

über diese wiederum in mittlerer radialer Richtung die eigentlichen Ankerspulen B, welche in den Zwischenräumen der inneren Ansätze a der Kernscheibe liegen. Die zwischen diesen Spulen

auf beiden Seiten des Kernes entstehenden Zwischenräume sind durch keilförmige

Holzklötze C ausgefüllt; ebenso sind die Spulen B am äuſseren Umfange durch die Holzstücke c von einander getrennt. Die Keile C liegen nicht mit ihrer ganzen Fläche auf den Drähten

b, sondern nur mit vorspringenden Leisten auf (vgl.

Fig. 4),

wodurch die Erhitzung der Drähte vermieden werden soll. Der so hergestellte Kern

wird mit Hilfe der 8 Ansätze a auf die entsprechend

gestaltete Nabe D aufgezogen, welche einen I-förmigen

Querschnitt (in radialer Richtung) zeigt und behufs leichterer Kühlung und

Verminderung des Gewichtes mit den Löchern g versehen

ist.

E. T. und D. Higham in

Philadelphia (Englisches Patent Nr. 7669 vom 8. Juni 1886) bezwecken besonders die

Beseitigung der Bürsten und des Stromsammlers.

Diese in Fig.

5 und 6 Taf. 30 dargestellte Maschine besitzt zwei Elektromagnete E und E1 mit den Polstücken e

und e1, zwischen denen

der Anker umläuft. Diese beiden Elektromagnete sind in geeigneter Weise mit den

gebogenen Platten B und B1 verbunden und in richtiger Entfernung

gehalten, während letztere Platten in der Mitte wiederum durch die Querstücke D zusammengehalten werden, in welchen endlich die

Ankerwelle A gelagert ist. Um sowohl in den

Feldmagneten, als auch in den Ankerspulen die möglichst gröſste Zahl von Windungen

auf dem kleinsten Raume zu erhalten, sollen zwischen die Wickelungen von dem

gebräuchlichen starken Drahte noch Windungen von feinem Drahte gelegt werden, deren

Enden elektrisch leitend mit den starken Drahtspulen verbunden sind, so daſs also

beide Drähte auf demselben Kerne parallele Stromkreise bilden. Sowohl die Polstücke

des Ankers, als auch die der Elektromagnete E und E1 sowie deren Kerne

bestehen aus zwei durch die nicht magnetische Zwischenlage f getrennten Theilen, um die Bildung störender Ströme zu verhüten. Die

Querstücke D, die Ankerwelle A und die Verbindungsplatten B und B1 sind von

magnetischem Material hergestellt, so daſs ein geschlossener magnetischer Kreis

beispielsweise vom oberen Pole E durch den

entsprechenden Theil der Platte B, das Querstück D, die Ankerwelle A, durch

den Kern und das Polstück der Ankerspule I hergestellt

ist, wodurch die magnetische Wirkung zwischen den Polen der Feldmagnete und denen

des Ankers erhöht werden soll.

Um den eingangs erwähnten Zweck zu erreichen, wird der gewöhnliche Stromsammler durch

einen magnetischen ersetzt und ist die ganze Maschine mittels der isolirenden Platte

g in zwei getrennte Theile zerlegt, wodurch

zugleich beide Achslager von einander isolirt sind; die schon erwähnte Trennung der

Ankerpole und der Ankerwelle entspricht dieser Theilung. Ferner befinden sich

zwischen den drei Magnetpolen der Ankerwelle und parallel zu derselben drei

bleibende Magnete a, a1

und a2, welche an

radial von der Welle A ausgehenden Armen p, p1 und p2 drehbar befestigt

sind. Auſserdem sind parallel zu denselben paarweise geordnete radiale Contactarme

auf der Welle A angebracht, deren Länge so bemessen

ist, daſs die Magnete a, a1, a2 eine

geringe schwankende Bewegung machen und in Folge derselben mit einem oder dem anderen Ende

Contact mit jenen Armen herstellen können. Bei der Umdrehung der Ankerwelle A wird nun, sobald einer der Dauermagnete in das

Bereich der Feldmagnete E und E1 gelangt beispielsweise der Südpol von

a2 angezogen, wobei

er auſser Berührung mit seinem Contactarme kommt, während gleichzeitig der Nordpol

von a2 Contact hat. Auf

diese Weise wird der Strom abgeleitet.

Silv. P. Thompson in London (vgl. 1886 261 * 408) verwendet in seiner unter Nr. 7860 vom 11.

Juni 1886 in England patentirten Dynamomaschine ganz auſser

ordentlich schwere Magnete M (Fig. 8 Taf. 30), welche

gleichzeitig die Grundplatte der Maschine bilden und den Vortheil bieten, daſs die

Magnete keine Verbindungsstellen haben. Die Wickelung C

dieser Magnete befindet sich über dem Anker zwischen beiden Schenkeln. Der Anker S (Fig. 9 und 10 Taf. 30) wird auf

einer Anzahl Sternen von nicht magnetischem Material aufgebaut, welche auf die Welle

gekeilt sind und die isolirten Mäntel oder Cylinder W

tragen, auf denen die aus dünnen, durch gefirniſstes oder paraffinirtes Papier oder

durch Asbest gegen einander isolirten Blechscheiben bestehenden Ringe B befestigt sind. Soll der Anker geringen Widerstand

geben, so verwendet man dünne Kupferbänder, deren 3, 4 oder mehr auf einander gelegt

sind, welche also einen vierfachen aus Platten bestehenden Leiter bilden, der nach

gehöriger Isolirung auf den Kern gewickelt wird. In gewissen Fällen werden die am

Umfange des Ankers liegenden Drähte mit Hilfe von umgewickelten Lederschnuren oder

Bändern zusammengehalten, indem letztere zunächst über den einen und dann unter den

nächsten Leiter u.s.w. gehen, so daſs sie ein vollständiges Flechtwerk bilden,

welches die Drähte gegen die Wirkungen der Fliehkraft schützt. Der Magnet kann auch

liegend statt stehend wie in Fig. 8 angeordnet werden;

seine Spule liegt alsdann im wagerechten Durchmesser des Ankers.

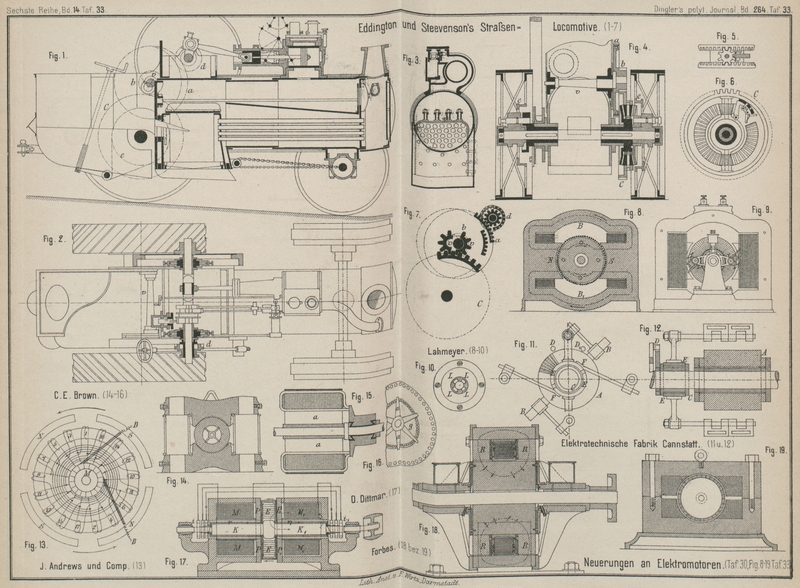

Die Elwell-Parker-Company in Wolverhampton gibt ihrer

neuesten, in Industries, 1886 Bd. 1 * S. 472

beschriebenen Dynamomaschine vier Pole (Textfig. 1), indem sie einen zweischenkeligen Magnet

lothrecht unter die Ankertrommel und einen

ebensolchen Magnet entsprechend über die Ankertrommel stellt; die oberen sowohl, als

auch die unteren Magnetschenkel werden durch die Gestelltheile der Maschine

verbunden. Jeder der vier Magnetpole greift nur um einen kleinen Theil des

Ankerumfanges, wodurch man einen sehr scharf markirten neutralen Punkt am

Stromsammler erhalten und damit das Funkensprühen der

Maschine fast ganz beseitigt haben will. Der Anker ist

nach Art des Gramme'schen Ringes gewickelt; doch ist

ein verhältniſsmäſsig viel geringeres Gewicht an Kupferdraht verwendet, wodurch

wieder der elektrische Widerstand des Ankers geringer wird. Die Maschine wird in 4

verschiedenen Gröſsen ausgeführt, welche aber sämmtlich nicht über 600 Umdrehungen

in der Minute machen.

Fig. 1., Bd. 264, S. 535

Für die zweitkleinste Maschinensorte, welche einen Strom von 200

Ampère mit 105 Volt Spannung geben soll, beträgt die Gesammtlänge 1m,60, die Breite 740mm, die Höhe 1m,32; die Antriebscheibe

hat 380mm Durchmesser, 288mm Breite, das Gewicht etwa 2300k. Der Anker hat gemischte Wickelung und macht

auch bei veränderlicher Leistung beständig 600 Umdrehungen in der Minute; sein

Widerstand beträgt 0,024 Ohm, der Widerstand der Nebenschluſsspulen bezieh. der

hinter einander geschalteten Hauptspulen 17,8 bezieh. 0,0025 Ohm.

Hiernach muſs der Spannungsverlust in den Hauptspulen 200 × 0,0025

= 0,5 Volt, und der Leistungsverlust 200 × 0,5 = 100 Watt betragen. Der Unterschied

an elektromotorischer Kraft an den Bürsten ist 105 +

0,5 = 105,5 Volt und demnach der durch den Nebenschluſs gehende Strom (105,5 : 17,8)

= 5,92 Ampère, so daſs der Verlust in den Nebenspulen 5,92 × 105,5 = 624 Watt

erreicht. Der durch den Anker gehende Strom ist 200 + 5,92 = 205,92 Ampère, der

Verlust im Anker (205,92)2 × 0,024 = 1018 Watt.

Die Nutzleistung der Maschine ist 200 × 105 = 21000 Watt, während die

Gesammtleistung 21000 + 100 + 624 + 1018 = 22742 Watt, der Nutzeffect also 92,34

Proc. beträgt, bei voller Belastung. Für halbe Belastung betragen die entsprechenden

Werthe 25, 621, 269, 10500 und 11415 Watt, der Nutzeffect 92 Proc., also ebenso viel

wie bei voller Belastung.

Die vierpoligen Maschinen werden auch mit wagerecht liegenden (früher gegen einander

geneigten, jetzt parallelen) Magneten angeordnet, wie in Fig. 7 Taf. 30 im

Querschnitte ersichtlich ist. Die Maschine ist mit Nebenschluſswickelung versehen

und macht 450 Umdrehungen in der Minute. Die elektromotorische Kraft ist 130 Volt,

die regelrechte Leistung 385 Ampère. Der Anker ist mit einer einfachen Lage von mit

Seide übersponnenem Kupferdrahte in 196 Windungen bewickelt und hat 0,015 Ohm

Widerstand. Zur Aufnahme des Stromes dienen natürlich 4 Sätze Bürsten; die einander

gegenüber liegenden sind von gleichem Potential. Die Magnete haben gemischte

Wickelung mit 15 Ohm Widerstand.

Die Gulcher Electric Light and Power Company in London

hat ihren neuesten Dynamomaschinen (vgl. 1886 262 * 55.

1884 254 466) ebenfalls eine veränderte Form gegeben,

welche sich hinsichtlich der Anordnung der Magnete den

von Edison befolgten Grundsätzen nähert, wie nach Industries, 1886 Bd. 1 * S. 238 aus Textfig. 2 und 3 zu

ersehen ist.

Fig. 2., Bd. 264, S. 536

Fig. 3., Bd. 264, S. 536

Der Ankerring dieser neuen Maschinen hat quadratischen

Querschnitt und der Kern ist aus Eisendrähten mit rechteckigem Querschnitte

hergestellt, welche durch Firniſsuberzug gegen einander isolirt sind. Die

Feldmagnete sind mit Seitenplatten versehen, um den magnetischen Widerstand des

Luftzwischenraumes möglichst zu vermindern. Die abgebildete Maschine dient als Motor

von 1 bis 1¼ Pferd Leistung bei 2200 Umdrehungen in der Minute; ihr Gewicht ist

81k und ihre Nutzleistung beträgt etwa 75 bis

80 Proc.

Fig. 4., Bd. 264, S. 537Kremenezky, Mayer und Comp. in Wien geben dem

Gramme-Ringe groſsen Durchmesser, geringe Breite und verbinden denselben durch

Metallarme sicher mit der Welle. Die beiden Polstücke liegen über und unter diesem

Ringe und sind an jeder Seite durch einen aufrecht gestellten stabförmigen

Elektromagnet verbunden (Textfig. 4).

Fig. 5., Bd. 264, S. 537Bruckner, Roſs und Konsorten in Wien stellen

in ihrer neuesten Maschine die Grundplatte, die beiden Lagerböcke der Ankerwelle und

die beiden Elektromagnete aus einem Guſsstucke her (vgl. Textfig. 5). Die zwischen den beiden Lagerböcken befindlichen, aufrecht

stehenden, hohlen

Elektromagnetschenkel sind in ihrem oberen Theile zu Polstücken ausgebildet, welche

den Anker fast ganz urnschlieſsen und mit den beiden Lagerböcken aus einem Stücke

gegossen und aus einem Mittel ausgebohrt sind. Der Anker ist nach Art des

Gramme-Ringes gewickelt, jedoch cylinderförmig. Die Lagerzapfen der Ankerwelle

werden mit Hilfe eines auf denselben aufgesetzten leichten Messingringes von

gröſserem Durchmesser geschmiert, welcher mit seinem unteren Theile in einen

Oelbehälter der unteren Lagerschale eintaucht.

Marcel Deprez in Sceaux (* D. R. P. Nr. 30405 vom 18.

Juli 1883) will an Dynamomaschinen mit Gleichstrom die Stromstärke entweder durch beständige oder theilweise, zeitweilig

eintretende Drehung der magnetischen Achse des Systemes

unverändert erhalten, ferner eine willkürliche Regulirung des magnetischen Feldes der Maschine

ermöglichen.

Bei der in Fig. 11 und 12 Taf. 30

wiedergegebenen Maschine wirkt nur Eisen auf Eisen; die Zahl der inducirenden

Magnete ist hier nur vier; doch empfiehlt Deprez

möglichst viele anzuwenden. Diese einfachen Elektromagnete A, A1 und B,

B1 sind über Kreuz angeordnet, die

Windungen derselben in A und A1 sowie in B

und B1 gleich

gerichtet, so daſs sich in A und B der Nordpol, in A1 und B1 der Südpol befinden. Zwischen diesen Magneten

dreht sich ein gewöhnlicher Siemens'scher

Cylinder-Inductor C, dessen Kern I-förmigen Querschnitt

besitzt. Die Drahtanfänge und Enden der inducirenden Magnete sind mit den unter

einander isolirten Contactstreifen des Stromsammlers D

der Reihe nach verbunden, so daſs, wenn der Strom durch die Abtheilungen von A und A1 geht, diejenigen von B und B1

unberührt bleiben.

In Fig. 11 ist ein Viertel

dieses Stromsammlers D einer als Elektromotor benutzten

Maschine abgewickelt dargestellt; seine Abtheilungen oder Zungen l stehen mit A und A1 seine Abtheilungen

l1 mit B und B1 in Verbindung, so daſs die beiden Gruppen A, A1 und B, B1 hinter einander

geschaltet sind, wobei die Contacthebel d und d1 so weit von einander

entfernt stehen, daſs sie nur so viel Zungen umfassen und in den Strom einschalten

können, wie die Zahl der Abtheilungen jedes einzelnen Inductors beträgt. Wird bei

der in Fig.

11 gezeichneten Stellung der Contacthebel d

und d1 durch dieselben

ein Strom in die Inductoren geleitet, so wird derselbe nur durch die Abtheilungen 1,

2 und 3 von A und B gehen;

in beiden entsteht der Nordpol, in A1 und B1 dagegen der Südpol, wobei der Anker die in Fig. 11

gezeichnete Stellung einnimmt. Verschiebt man nun die Hebel d und d1 von

unten nach oben, so wird die Zahl der vom Strome durchlaufenen Abtheilungen in A und A1 in demselben Maſse vermehrt, wie sie in B und B1 abnimmt, bis am Ende dieser Bewegung nur noch die

Inductoren A und A1 erregt sind, wobei der Anker C die lothrechte Stellung eingenommen hat. Wird die

Bewegung in derselben Richtung fortgesetzt, so tritt die umgekehrte Wirkung ein; der

Strom wird demnach die Abtheilungen der Inductoren einmal in der Reihenfolge 1, 2, 3 bis 6, das andere

Mal aber in der Folge 6, 5, 4 bis 1 durchlaufen, also einen beständigen Polwechsel der

Elektromagnete hervorrufen, wodurch eine stetige Drehung der Pollinie des

magnetischen Feldes sowie der Ankerspule C in demselben

Sinne bedingt ist.

Die immer in derselben Weise magnetisirte Ankerspule wird also,

indem sie sich dem Pole jedes Elektromagnetes nähert, oder von demselben entfernt,

das von den Elektromagneten gebildete magnetische Feld beeinflussen und in sich

selbst eine elektromotorische Kraft erzeugen, welche sich bei jedem Elektromagnete

vermehrt; der hierbei entstehende Strom durchfielst die Windungen der Spule und

vermehrt den Magnetismus derselben. Die Maschine wird hiernach zur Kraftquelle,

sobald man den Contacthebeln oder Bürsten d und d1 dieselbe Drehung

ertheilt wie der Ankerspule. Die Maschine ist in Folge des remanenten Magnetismus

selbsterregend; die Bürsten e und e1 (Fig. 12) schalten die Elektromagnete

hinter einander und der erzeugte Strom kann leicht abgeleitet und benutzt

werden.

Zur Erreichung des oben angegebenen zweiten Zweckes verwendet Deprez einen Apparat, welcher im Wesentlichen auf der

Anwendung eigenthümlich geformter Inductoren nach Art der Pacinotti-Gramme'schen beruht: Zwei gerade, parallel angeordnete, durch

die Polstücke A und B

(Fig. 13

Taf. 30) von weichem Eisen verbundene Cylinder von gleichem Material sind mit

beispielsweise sechs von einander isolirten Abtheilungen von Kupferdrahtwickelungen

a bis f und a1 bis f1 umgeben, welche nach

Art des Gramme-Ringes gruppirt und mit den verschiedenen Streifen eines

Stromsammlers verbunden sind und zwar in folgender Weise: 1) der Anfang von a und das Ende von a1, 2) das Ende von a

und der Anfang von b, 3) das Ende von b und der Anfang von c

u.s.w., 7) das Ende von f und der Anfang von f1, 8) das Ende von f1 und der Anfang von

e1 u.s.w. bis 12)

das Ende von b1 und der

Anfang von a1.

Wird nun mittels der Bürsten g und

g1 der Strom irgend

einer Elektricitätsquelle in dieses System geleitet und nimmt man an, daſs die

Drahtwickelungen so angeordnet sind, daſs bei A

Nordpol, bei B Südpol entsteht, so werden bei der in

der Figur gezeichneten Einstellung der Bürsten g und

g1 auf die Streifen

1 und 7 alle oberen

und alle unteren Abtheilungen in derselben Richtung vom Strome durchlaufen; die Pole

bleiben in der gezeichneten Stellung und das gröſste magnetische Feld wird erhalten.

Werden nun die Bürsten in Drehung gesetzt und kommen in die Stellungen 2 und 8, so wechselt die

Stromrichtung in a1 und

f und es wird, selbst wenn durch die Wirkung der

übrigen Abtheilungen die magnetische Kraft dieselbe Richtung wie vorher behält,

dennoch eine Abnahme derselben in A und B eintreten. Diese Aenderung läſst sich durch die

veränderliche Zahl der Abtheilungen beliebig gröſser oder kleiner machen; so werden

bei der Stellung 4 und 10

nur noch die Abtheilungen a, b, c und f1, e1, d1 allein wirksam sein,

um die Magnetisirung in der ursprünglichen Richtung aufrecht zu erhalten, während

die übrigen sechs Abtheilungen im entgegengesetzten Sinne wirken, so daſs die

Polstücke A und B

vollständig unmagnetisch werden. Bei weiter fortschreitender Bewegung der Bürsten

tritt wieder Magnetisirung auf, jedoch in umgekehrtem Sinne, bis zu ihrer gröſsten

Stärke, von wo sie darauf bis Null abnimmt, um dann in der ursprünglichen Richtung

wieder zu beginnen u.s.w.

Die Anwendung dieses Prinzipes auf die Elektromagnete einer Gramme'schen Maschine ist nach Fig. 13 leicht

erkenntlich.

Fig. 14 Taf.

30 zeigt die Anordnung für einen Pacinotti-Gramme'schen

Ring, dessen Wickelungsabtheilungen a bis e bezieh. a1 bis e1 so liegen, daſs ihre Projectionen beispielsweise

auf dem wagerechten Durchmesser neben einander fallen. Denkt man sich noch statt des

Durchmessers AB einen Stab von weichem Eisen und auf

diesen die angedeuteten Wickelungsabtheilungen aa1, bb1 . . ., so erhält man einen geraden Magnet, welcher

bei geeigneter Stellung der Bürsten bei A seinen

Nordpol, bei B seinen Südpol hat. Bei Drehung der

Bürsten um 90° hört, da jede Abtheilung im umgekehrten Sinne wie die folgende wirkt,

der Magnetismus auf, welcher aber, sobald die Bürsten weiter gedreht werden, mit

entgegengesetzter Polarität zunimmt, bis er bei um 180° vollendeter Drehung seinen

Hochstwerth erreicht.

Durch Anwendung dieses Systemes kann man also die Stärke des durch

Drehung des inducirenden Theiles erzeugten Stromes beliebig ändern, je nachdem es

die zu leistende Arbeit verlangt.

Die Drehung der Pollinie des magnetischen Feldes kann aber

erreicht werden, ohne den einen oder anderen Theil zu bewegen, wie dies bisher

vorausgesetzt war. Die Inductoren erhalten dann an Stelle einer Leitung deren zwei

getrennte, von denen jede in der oben beschriebenen Weise mit Abtheilungen versehen

ist, deren Windungen so neben einander angeordnet und verbunden sind, daſs ihre

Wirkungen sich vereinigen. Jede dieser Leitungen ist in der Weise angeordnet, daſs

sich der Strom in derselben in zwei Theile theilt und somit die Pollinie in den

Inductoren in der beschriebenen Weise bestimmt. Die Enden der einen Leitung

trachten, die Pole des magnetischen Feldes, entsprechend der gröſsten inducirenden

Wirkung, in die Ebene der inducirten Theile zu legen, während die Enden der anderen Leitung bestrebt sind,

die Pollinie in eine zur Drehachse geneigte Stellung zu bringen, entsprechend einer

schwachen inducirenden Wirkung. Läſst man durch jede der Leitungen einen bestimmten

Strom gehen, so nimmt die Pollinie des magnetischen Feldes eine von der

gegenseitigen Stärke der beiden Ströme abhängige mittlere Stellung ein. Man kann

also diese Stellung drehen, indem man die Stärke der beiden Ströme verändert.

Durch dieses Verfahren vermag man demnach die Energie selbstthätig

auf unveränderter Gröſse zu erhalten, wenn man durch eine der beiden Leitungen den

von der Maschine selbst erzeugten Nutzstrom, durch die andere aber einen Strom von

unveränderlicher Stärke gehen läſst, welcher entweder einer fremden Kraftquelle

entnommen oder durch Ableitung vom Hauptstrome gewonnen wird. Sobald sich nun die

Stärke des Nutzstromes ändert, wird auch die Lage der Pollinie des magnetischen

Feldes eine andere und diese Verschiebung kann benutzt werden, um die Schwankungen

im Nutzstrome auszugleichen.

M. Deprez und Maurice

Leblanc in Paris (* D. R. P. No. 32063 vom 28. September 1884) construirten

eine besonders als Motor für Locomotiven zu verwendende

dynamo-elektrische Maschine, welche bei einem bestimmten

Gewichte eine möglichst groſse Kraft bei

maſsiger Umlaufsgeschwindigkeit erzeugen soll.

Ein eiserner Ring A (Fig. 18 Taf. 30) von

groſsem Durchmesser und Kreisquerschnitt ist mit einer Anzahl dicht an einander

gereihter Spulen von geringer Höhe und Dicke bedeckt, deren Drähte unter einander

verbunden sind. Das Drahtende s, s1, s2 . . (Fig. 16) jeder Spule

steht mit dem Drahtanfange e, e1, e2 jeder folgenden Spule in Verbindung und jeder

dieser Vereinigungspunkte ist mit vom Stromsammler C

radial ausgehendem Draht verbunden; diese radialen Drähte sind von einander isolirt.

Der Ring A ruht auf einem flachen Holzringe b, der wieder von einem Rade oder von zwei runden

Scheiben aus nichtmagnetischem Material getragen und so mit der Welle G verbunden ist. Zu beiden Seiten dieses Ringes A befindet sich parallel zu demselben je eine ebenfalls

ringförmige Scheibe D als Inductor; die Scheiben tragen

auf der dem Ringe zugekehrten Seite eine gerade Anzahl gleich weit von einander

abstehender radial gestellter Stücke J und J1, welche den Ring A mit ihrer inneren Seite fast ganz umgeben, ohne

jedoch die freie Drehung desselben zu behindern.

Erfahrungsgemäſs sind diesen Haupttheilen der Maschine folgende

Verhältnisse zu geben: Wenn B den mittlern Radius des

Ringes A und 2 n die

Anzahl der auf einer Seite desselben liegenden Stücke J

bezeichnet, so wird der Durchmesser des Ringquerschnittes π

B : n gemacht; die Drahtumwickelung des Kernes A soll die Dicke 0,3 π B : n, die Stärke der

Stücke J und J1 0,25 (π B : n) und die Dicke der Ringscheiben 0,4 (π B : n) betragen.

Auf der Welle G befindet sich,

unabhängig von derselben drehbar, das Schraubenrad H,

welches mit dem Rade R verbunden ist; in ersteres

greift die mittels eines Handrades drehbare Schnecke F,

so daſs man das Rad R rechts und links herum drehen

kann. Dieses Rad R ist mit so viel Bürsten ausgerüstet,

als jede der Scheiben D Ansatzstücke J bezieh. J1 trägt, also mit einer geraden Anzahl, welche der

Reihe nach mit 1, 2, 3 bis 2 n bezeichnet sein mögen.

Alle Bürsten mit gerader Nummer stehen unter sich in unmittelbarer Verbindung, sind

aber von den unter sich ebenfalls verbundenen Bürsten von ungerader Nummer isolirt.

Sind nun in dem der Einfachheit halber nur 4 Bürsten enthaltenden Diagramm Fig. 15 Taf.

30 die Bürsten 1 und 2 mit

zwei Leitungsdrähten so verbunden, daſs sie eine Drehung des Rades R gestatten (die immer nur einen kleinen Winkel

betragen wird) und sind beide Leitungsdrähte mit den Polen eines Stromerzeugers in

Verbindung, so wird der elektrische Strom durch jede Bürste von gerader Zahl

eintreten und sich in diejenigen Spulen abzweigen, deren entsprechende,

strahlenförmig vom Sammler ausgehende Drähte zwischen den beiden benachbarten

Bürsten von ungerader Zahl liegen.

Der Strom wird nun in dem Ringe A

(Fig. 15)

eine Reihe gleich weit von einander entfernter Indifferenzpunkte erzeugen, deren Zahl gleich der der

Bürsten ist. Diese Pole sind abwechselnd positiv und negativ und haben das

Bestreben, sich den Stücken J bezieh. J1 (Fig. 18) zu nähern, so

daſs sich der Ring drehen wird, wenn die Pole nicht in der Ebene des Ankers stehen.

Sind nun die Bürsten fest, so bleibt die Lage der Indifferenzpunkte im Raume

unverändert und der Ring wird sich bei dem Bestreben, in eine Gleichgewichtslage zu

kommen, beständig drehen. Wenn man aber mit Hilfe der Schraube V und des Schneckenrades H

die Bürsten dreht, so ändert sich die gegenseitige Lage der Pole und des Ankers,

wodurch man sowohl die Kraftleistung, als auch die Drehungsrichtung des Ringes

verändern kann.

Man kann auch statt des Ringes die Scheibe D mit den Stücken J bez. J1 sich drehen lassen,

muſs dann aber den Ring von auſsen statt von innen stützen; der Sammler muſs fest

sein, während sich das Rad R mit dem Anker dreht. Da

sich nun auch die Bürsten drehen, so müssen an die Stelle der den Strom zu- und

abführenden Leitungsdrähte zwei mit Bürsten versehene Contacte, ähnlich den bei

Wechselstrommaschinen verwendeten, treten.

Um hierbei die Kraftleistung bezieh. die Drehungsrichtung

verändern zu können, hat M. Deprez das in Fig. 17 Taf.

30 dargestellte Umlaufgetriebe gewählt, bei welchem die Räder R und H (Fig. 18) nicht mehr in

fester Verbindung stehen. Auf der Welle G ist das

Kegelrad T fest aufgekeilt, während ein ebensolches mit

dem Schneckenrade H verbundenes Rad T1 lose auf G läuft; mit beiden Rädern steht das Zwischengetriebe

S, welches auf einer Speiche des Rades R sitzt, im Eingriffe. Steht nun T1, so ist die

Winkelgeschwindigkeit von R halb so groſs als die von

T. Man kann also dem Rade, welches die Bürsten

trägt, die doppelte Wickelgeschwindigkeit von R

ertheilen; die Bürsten, welche sich mit dem Anker drehen, erhalten eine relative

Bewegung gegen denselben, sobald man auf das Rad T1 wirkt.

(Fortsetzung folgt.)