| Titel: | Levet's doppeltwirkende Pumpe. |

| Fundstelle: | Band 264, Jahrgang 1887, S. 541 |

| Download: | XML |

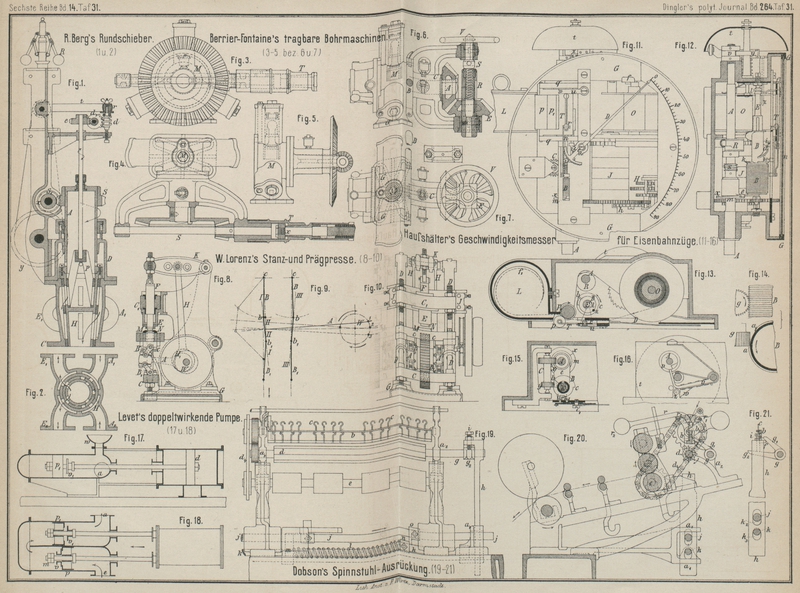

Levet's doppeltwirkende Pumpe.

Mit Abbildung auf Tafel

31.

Levet's doppeltwirkende Pumpe.

Die in Fig. 17

und 18 Taf.

31 dargestellte doppeltwirkende Pumpe von Levet

arbeitet mit zwei Ventilen und mit zwei neben einander liegenden Kolben p, p1

, welche von einem mit doppelter Kolbenstange

versehenen Dampfkolben d bewegt werden. Die

Pumpencylinder mit Saugrohr- und Druckrohransatz e

bezieh. a sind in einem Stücke gegossen und enthalten

die Ventile v, v1

welche an der Kolbenstange verschiebbar sind. In der Zeichnung ist die Bewegung der

Kolben nach links angenommen; es wird mithin durch p

Wasser aus der Leitung e angesaugt und zugleich Wasser

nach a gedrückt. Der Kolben p1 verhält sich dabei unwirksam und läſst

das Wasser einfach durchströmen. Bei der umgekehrten Bewegung ist v1 geschlossen, v geöffnet, der Kolben p1 saugt und drückt zugleich, während p vom Saugwasser durchströmt wird.

In Folge der beständigen Strömung des Wassers sind die

hydraulischen Stöſse vermindert oder nahezu beseitigt, wozu der Windkessel w noch mitwirkt. Das Wasser kommt auch beim Hubwechsel

nicht zum Stillstande; denn aas Ventil v kann sich

schon vor Ende des Hubes, sobald die Geschwindigkeit fies Kolbens kleiner wird als

die des Wassers, durch die lebendige Kraft des letzteren öffnen, und v1 wird sich erst beim

Rückgange der Kolben schlieſsen, wenn deren Geschwindigkeit gröſser geworden ist als

die des Wassers. Beim Hubwechsel sind daher beide Ventile gleichzeitig offen und die

Wasserlieferung kann

gröſser werden als die theoretische, dem Producte aus Kolbenfläche, Hub und Habzahl

entsprechende, wie es auch bei anderen schnell umlaufenden Pumpen vorkommt. Die

Dampfmaschine hat eine Anschlagsteuerung, da keine Welle vorhanden ist.

Statt die Kolben an den Kolbenstangen fest und die Ventile

verschiebbar zu machen, kann man auch die umgekehrte Einrichtung treffen, welche

noch wirksamer sein dürfte. Denkt man sich das Ventil v1 in der gezeichneten Stellung und v an die Muttern m

befestigt, dagegen die Kolben verschiebbar, so wird von a her Wasser gesaugt und nach e gedrückt. Für

die Kolben läſst sich übrigens jede beliebige Hubpumpenkolben-Construction

verwenden. Nachtheilig ist der Umstand, daſs das Wasser vier rechtwinkelige

Krümmungen durchströmen muſs, ferner daſs zwei Kolbenstangen vorhanden sind, wodurch

die Aufstellung und Einrichtung der Pumpe erschwert wird, und daſs endlich der

Hauptwiderstand stets nur auf eine der beiden Kolbenstangen wirkt, während der

Dampfdruck auf die Kolbenfläche gleichförmig vertheilt ist, daher eine Neigung zur

Drehung des Dampfkolbens um einen zur Ebene der beiden Kolbenstangen senkrechten

Durchmesser entsteht, welchem Bestreben durch gröſsere Stärke dieser Stangen und

durch sorgfältige Befestigung derselben am Kolben entgegengewirkt werden muſs. (Nach

den Comptes rendus de la Société de l'Industrie minérale de

St. Etienne, Mai 1886, durch die Oesterreichische

Zeitschrift für Berg- und Hüttenwesen, 1887 * S. 147.)

Tafeln