| Titel: | Bruno Hausshälter's aufzeichnender Geschwindigkeitsmesser mit zwangläufiger Bewegung. |

| Fundstelle: | Band 264, Jahrgang 1887, S. 546 |

| Download: | XML |

Bruno Hauſshälter's aufzeichnender

Geschwindigkeitsmesser mit zwangläufiger Bewegung.

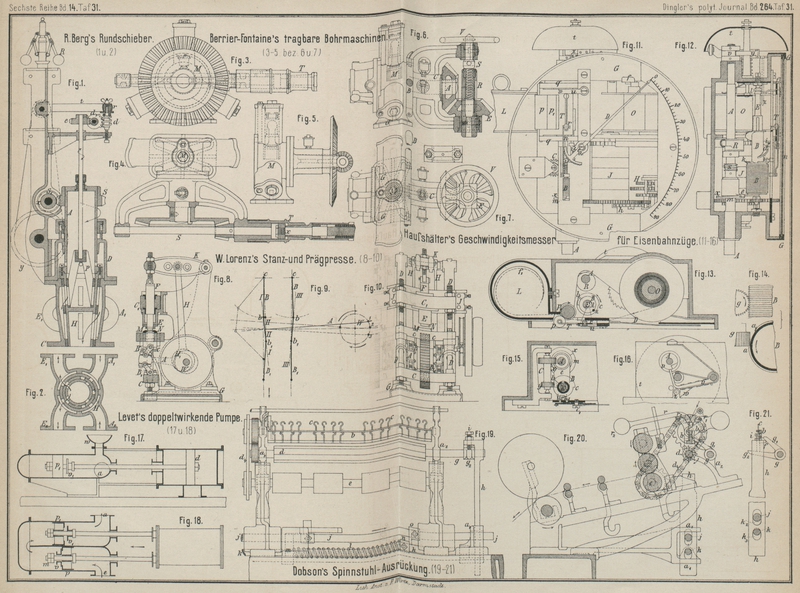

Patentklasse 42. Mit Abbildungen auf Tafel 31.

Hauſshälter's Geschwindigkeitsmesser für Locomotiven.

Nach § 8 des Bahnpolizei-Reglements für die Eisenbahnen

Deutschlands vom 30. November 1885 ist für jede Locomotive nach Maſsgabe ihrer

Bauart eine Geschwindigkeit vorzuschreiben, welche in Rücksicht auf die Sicherheit

niemals überschritten werden darf und die an der Maschine deutlich angegeben sein

muſs. Ferner schreibt § 26 dieser Verordnung ziffernmäſsig die gröſste zulässige

Geschwindigkeit für die Vorwärts- und Rückwärtsfahrt einzelner Maschinen und ganzer

Züge vor, welche je nach der Neigung und Richtung der Bahnstrecke und nach der

Anordnung der Locomotivachsen verschieden ist und nicht überschritten werden

soll.

Diese Bestimmungen sind aber nur insofern von Werth, als unter

Beobachtung derselben die Fahrzeiten berechnet werden, welche von den

Locomotivführern pünktlich einzuhalten sind. Hierdurch ist indessen, besonders auf

Bahnstrecken mit längerer Steigung und längerem Gefälle zwischen zwei benachbarten

Haltestationen die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, daſs zeitweilig ungebührlich

langsam und sodann, um trotzdem die nächste Haltestelle rechtzeitig zu erreichen,

mit übermäſsiger Geschwindigkeit gefahren wird. Dieser Uebelstand läſst sich

gegenwärtig noch nicht beseitigen. Denn, wollte man für die genaue Einhaltung der

bezeichneten bahnpolizeilichen Bestimmungen die Locomotivführer als verantwortlich

betrachten, so müſsten dieselben jedenfalls zunächst in den Stand gesetzt werden,

jederzeit die Fahrgeschwindigkeit mit Sicherheit ziffernmäſsig beurtheilen zu

können. Man hätte also an jeder Locomotive zunächst einen Geschwindigkeitsmesser

anzubringen, welcher die Fahrgeschwindigkeit wenigstens anzeigen müſste, wenn er

dieselbe auch nicht aufzeichnet, wie dies bei der sehr brauchbaren Anordnung von F. Dietze (vgl. D. R. P. Nr. 3624 und 13081) der Fall

ist.

Die Bestimmung, jede Locomotive mit einem geeigneten

Geschwindigkeitsmesser zu versehen, ist aber wohl deshalb noch nicht im

obengenannten § 8 enthalten, weil bei der Bearbeitung der 1885 er Ausgabe des

Bahnpolizei-Reglements die ganze hierauf bezügliche Frage noch nicht ausreichend

geklärt erschien und weil es damals noch an einem Geschwindigkeitsmesser mangelte,

der allen Anforderungen an einen solchen Genüge leistet. Es läſst sich nämlich hier

fragen, ob der Geschwindigkeitsmesser lediglich dazu dienen soll, die

Fahrgeschwindigkeit anzuzeigen, damit der Locomotivführer in den Stand gesetzt wird,

die darauf bezüglichen Vorschriften erfüllen zu können, oder, ob durch eine

derartige Vorrichtung gleichzeitig auch eine Aufsicht geübt werden soll, welche den

Locomotivführer zwingt, die vorschriftsmäſsigen Geschwindigkeiten auch thatsächlich

anzuwenden. Eine derartige Aufsicht ist jedenfalls wünschenswerth. Dieselbe läſst

sich auch recht gut durch elektrische Fuſshebel auf der Strecke, wie solche u.a.

auch auf der Linie Wolkenstein-Scharfenstein der kgl. Sächsischen Staatseisenbahnen

versuchsweise seit Anfang Oktober 1884 zur Anwendung gekommen sind, bewirken (vgl.

auch W. Horn 1885 257

* 457). Wollte man aber hierbei den Locomotivführern

genaue Geschwindigkeitsgrenzen vorschreiben, so müſsten die Maschinen auſserdem noch

mit Geschwindigkeitsmessern ausgerüstet werden, welche indessen nur Zeiger, nicht

aber auch Schreibwerke zu besitzen brauchten, also verhältniſsmäſsig einfach sein

könnten.

Was dagegen die zahlreichen verschiedenartigen aufzeichnenden

Geschwindigkeitsmesser anlangt, welche alle gleichfalls zu dem Zwecke erfunden sind,

die Locomotivführer bezüglich der angewendeten Fahrgeschwindigkeit zu

beaufsichtigen, so kann hier auf die im Jahrbuch des Sächsischen Ingenieur- und

Architektenvereins, 1882 Heft 2 veröffentlichte Abhandlung „Ueber

Geschwindigkeitsmesser für Eisenbahnzüge“ verwiesen werden. Zu bemerken ist

jedoch an dieser Stelle, daſs alle in der bezeichneten Abhandlung beschriebenen

Vorrichtungen noch Mängel besitzen, welche eine allgemeine Einführung bisher

verhinderten.

In neuerer Zeit ist daher auf den kgl. Sächsischen Staats-Eisenbahnen neben den

Versuchen mit den besseren älteren Geschwindigkeitsmessern auch ein Versuch mit der

neuesten derartigen Vorkehrung durchgeführt, nämlich mit dem aufzeichnenden

Geschwindigkeitsmesser von Bruno Haaſshälter in Dresden

(vgl. * D. R. P. Nr. 36799 vom 5. December 1885).Dem F. Petri'schen Geschwindigkeitsmesser (vgl.

* D. R. P. Nr. 7931) ist derjenige von Haußhälter besonders deshalb vorzuziehen, weil letzterem die

vielen Federn und Klinken oder Sperrkegel fehlen, welche einen Uebelstand

bilden. Vor der Klose'schen Anordnung (vgl. *

D. R. P. Nr. 3313) aber, welche mit dem Dietze'schen Geschwindigkeitsmesser die gute Eigenschaft gemein hat,

die Geschwindigkeit in jedem Augenblicke der Wirklichkeit entsprechend dem

Auge erkennbar anzugeben, besitzt die Haußhälter'sche Einrichtung den Vorzug unbedingter

Zuverlässigkeit, nicht allein bei der augenblicklichen Angabe, sondern auch

bei dauernder Aufzeichnung der Fahrgeschwindigkeit.Dieser in

einem guſseisernen Gehäuse eingeschlossene Apparat besitzt vollkommen zwangläufige

Bewegung und ist schon deshalb den übrigen Geschwindigkeitsmessern vorzuziehen.

Von der Maschine aus, deren Geschwindigkeit gemessen werden soll,

wird die Welle A (Fig. 11 bis 16 Taf. 31) in

Drehung versetzt und diese Bewegung der Walze C durch

ein Schneckengetriebe s mitgetheilt. Eine zweite Welle

E wird mittels eines kräftigen Uhrwerkes (Feder J und Hemmung H)

gleichförmig gedreht. Der wesentlichste Theil der ganzen Vorkehrung ist aber das

Fallstück B, das genau in der Mitte durchbohrt ist und

auf der Welle E verschiebbar sitzt, mit welcher es sich

umdreht. Gehoben wird das Fallstück B durch das an der

Walze C befindliche Zahnrad g, dessen Zähne in Rillen eingreifen, die am unteren Theile des

Fallstückes angebracht sind (vgl. Fig. 14).

Die Rillen des Fallstückes reichen nicht um den ganzen Umfang

desselben; es ist vielmehr in denselben eine Nuth aa1 in lothrechter Richtung ausgespart, so daſs bei

jeder Umdrehung von E das Zahnrad g und das Fallstück B

auſser Verbindung kommen, in Folge dessen das letztere herabfällt. Die Höhe, um

welche das Fallstück bei einer Umdrehung desselben gehoben wird, steht hiernach in

geradem Verhältnisse zu der Umdrehung der Welle A, d.h.

der Fahrgeschwindigkeit. Der untere Theil des Fallstückes B ist weit ausgebohrt und wirkt, in Verbindung mit einer an der Welle E befindlichen Scheibe als Luftbuffer.

Nachdem das Stück B herabgefallen

ist, bringt die Weiterdrehung desselben die auſser Verbindung gekommenen beiden

Theile wieder zu gegenseitigem Eingriffe und die Hebung des Fallstückes B beginnt von Neuem. Damit beim Beginne eines

derartigen Spieles ein sicherer Eingriff der Rillen des Stückes B in die Zähne des Treibrades g erfolgt, trägt die Schraube s unten einen

Teller m mit den Hebezähnen x (Fig.

11 und 12). Diese Zähne, deren Hubhöhe der Dicke einer Zahnrille gleich ist,

steigen keil- oder schraubenförmig an und bewirken bei ihrer Drehung mit der Welle

A ein beständiges geringes Heben und Senken des

Stückes e; letzteres wird durch eine die Welle E umfassende Gabel verhindert, sich mit um die Welle

A zu drehen, dient aber dem Fallstücke B als Aufschlag und bewegt dieses daher um den Betrag

einer Rillenhöhe mit auf- und abwärts, bis der gewünschte Eingriff erfolgt ist,

durch welchen sich die Stücke B und e bis zum Beginne des nächsten Spieles wieder von einander entfernen.

Die Einstellung des um e1 drehbaren Zeigers D

erfolgt durch den in einem Schlitze verschiebbaren Stift i, welcher, oberhalb der Rillen, auf dem ringförmigen Absatze k des Fallstückes B

aufliegt. Beim Aufwärtssteigen des letzteren geht daher auch der Stift i mit und es wird dabei dessen geradlinige

Aufwärtsbewegung mittels einer mit demselben verbundenen Zahnstange und eines am

Zeiger befindlichen Zahnbogens in eine Drehbewegung des Zeigers umgesetzt, wobei

sich die Zeigerspitze vom Nullpunkte desjenigen Gradbogens entfernt, auf welchem sich die

Geschwindigkeitsziffern für Kilometer in der Stunde befinden. Eine leichte

Schleppfeder hält den Zeiger in jeder Lage fest. Die obere, dünnere Hälfte des

Fallstückes B trägt einen steilen Schraubengang d, der mit seinem unteren Ende nicht ganz bis an die

Ringfläche k des Fallstückes B herabreicht, sondern zwischen sich und diesem eine Lücke läſst, durch

welche der Stift i bei der Umdrehung von B hindurchgeht. Ist nun beim zweiten Spiele die

Ringfläche k nicht bis an den durch das erste Spiel

gehobenen Stift i gestiegen, so wird derselbe bei der

Umdrehung von B durch den Schraubengang d so lange nach abwärts bewegt, bis er in die Höhe der

bezeichneten Lücke herabgekommen ist; durch diese geht er alsdann hindurch, wonach

ein weiteres Zurückstellen des Zeigers nicht mehr erfolgt. Das Fallstück fällt nun

herab und ein drittes Spiel beginnt. Bei abnehmender Geschwindigkeit wiederholt sich

dieser Vorgang, bis der Zeiger auf dem Nullpunkte angekommen ist, also bis zum

Stillstande des Fahrzeuges.

Zum Zwecke einer zweimaligen, d. i. doppelt so schnellen

Einstellung des Zeigers während einer Umdrehung der

Welle E ist noch ein zweiter Stift i1 vorhanden, welcher

kürzer als i ist und nur von den Verbreiterungen bc der Ringfläche k (Fig. 13 und

15) und

des Schraubenganges d auf- bezieh. abwärts bewegt

werden kann.

Zum Zwecke der Aufzeichnung der

Fahrgeschwindigkeit trägt die Welle E an ihrem

oberen Ende eine kleine Daumenscheibe l (Fig. 12 und

13),

welche bei ihrer Drehung den Hammer T gegen eine Feder

u drückt und dieselbe dabei spannt. Der Hammer

fällt mithin plötzlich zurück, sobald der Daumen l dies

gestattet. Hierbei wird die in einem Schlitze des Hammers geführte und von i aus mittels der Stange n

eingestellte Spitze r durch das Papier (vgl. Fig. 13)

gestochen, dann aber, in Folge der eigenthümlichen Gestalt des Daumens, sofort

wieder so weit abgehoben, daſs die Bewegung des Papieres ungehindert erfolgen kann.

Der Schlag erfolgt kurz nach dem Fallen des Stückes B,

also während der Zeiger nicht bewegt wird. Das Abziehen des auf die Rolle O aufgewickelten Papierstreifens wird von den Walzen

p und p1 bewirkt.

Die von den Federn q gehaltene Walze

p, um deren Achse sich auch der Hammer T dreht, drückt den Papierstreifen gegen die Walze p1, welch letztere ihre

Bewegung mittels einfacher Räderübersetzung von der Welle E erhält. Der Papierstreifen wird durch eine Feder f1 (Fig. 13) verhindert, sich

in dem Gehäuse L, in das er sich einrollt und aus

welchem er nach Hinwegnahme des verschlieſsbaren Deckels entnommen werden kann,

festzusetzen. Beim Einsetzen einer neuen Papierrolle ist der Deckel G abzunehmen und der Blechriegel f zu ziehen, wodurch der Bolzen der Rolle O frei beweglich wird. Die beiden Deckelschrauben

lassen sich mit Bleisiegel versehen.

Bei Erreichung oder Ueberschreitung der festgesetzten gröſsten

Geschwindigkeit tritt das oben auf der Vorrichtung befindliche Läutewerk in

Thätigkeit. Hat nämlich das Fallstück B eine bestimmte

Höhe erreicht, so hebt es die mit einem kleinen Kopfe versehene Stange z aus und gestattet so dem Hammer y, an die Glocke t zu

schlagen. Beim Zurückfallen des Stückes B fällt auch

die Stange z und legt sich mit ihrem Kopfe vor den

Blechwinkel w (Fig. 16) des Hammers y, der durch die Scheibe v

der Welle A ausgehoben wird. Die Glocke ertönt also

nicht ununterbrochen, sondern es erfolgt bei eben erreichter gröſst zulässiger

Geschwindigkeit bei jeder Umdrehung der Uhrwelle E ein

Schlag, bei 5km Ueberschreitung je 2 Schläge

schnell hinter einander, bei 10km Ueberschreitung

je 3 Schläge u.s.w.

Das Uhrwerk wird während der Fahrt durch das Excenter R selbstthätig aufgezogen. Die Klinke vermag sich

zusammen zu drücken, so daſs ein Ueberspannen der Federn J nicht eintreten kann. Durch das Sternrad h

wird die Federspannung nach oben und unten begrenzt. Das Zifferblatt ist um seine

Mitte gleichmäſsig eingerichtet und trägt auf beiden Seiten Theilungen für neue und

abgenutzte Radreifen, so daſs es gegebenen Falles nur umgedreht zu werden

hraucht.

Ist das Uhrwerk vollständig aufgezogen, so läuft dasselbe 25

Minuten. Die Welle E dreht sich in je 12 Secunden

einmal um; in denselben Zeiträumen erfolgt die Aufzeichnung, während die Einstellung

des Zeigers in je 6

Secunden stattfindet. Die Abwickelung des Papierstreifens beträgt in einer Minute

2mm und die Aufzeichnungshöhe für 10km Fahrgeschwindigkeit in der Stunde 5mm. (Nach dem Organ für

die Fortschritte des Eisenbahnwesens, 1887 * S. 62.)

Tafeln