| Titel: | B. A. Dobson's selbstthätige Ausrückvorrichtung für Spinnstühle. |

| Fundstelle: | Band 264, Jahrgang 1887, S. 549 |

| Download: | XML |

B. A. Dobson's selbstthätige Ausrückvorrichtung für

Spinnstühle.

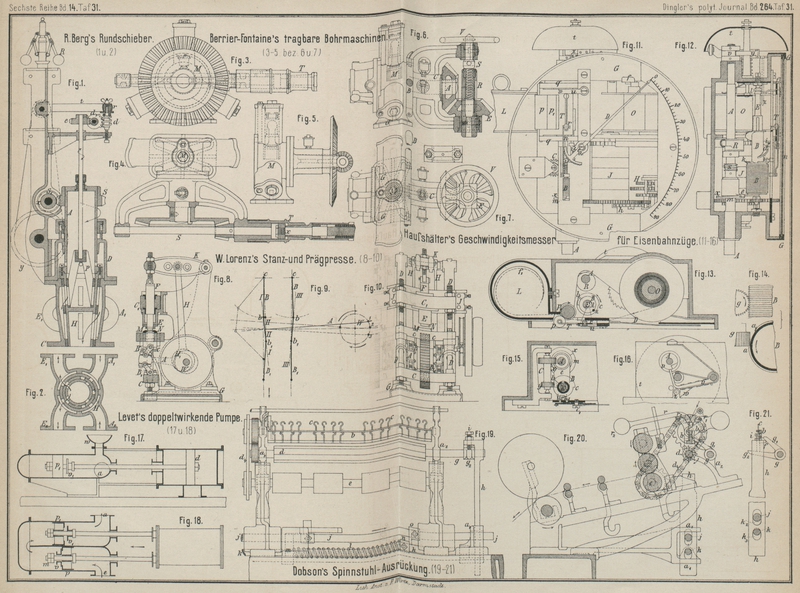

Mit Abbildungen auf Tafel

31.

Dobson's selbstthätige Ausrückvorrichtung für

Spinnstühle.

Fig. 19 bis

21 Taf.

31 veranschaulichen bei einem Dublirstuhl für Kammgarn

eine selbstthätig wirkende Ausrückvorrichtung bei Fadenbruch, welche nach B. A. Dobson's englischem Patente 1885 Nr. 11246 von

der Maschinenfabrik Dobson und Barlow in Bolton

neuerdings ausgeführt wird. Bei derselben wird nicht wie gewöhnlich bloſs die zu dem

gerissenen Faden gehörige Lieferung und die Spindel in ihrer Weiterbewegung

aufgehalten, sondern es wird vielmehr beim Reiſsen eines Fadens die ganze Maschine

durch Verschiebung des Antriebriemens auf die Losscheibe abgestellt und gleichzeitig

die Stelle bezeichnet, an welcher der Fadenbruch stattgefunden hat.

Die aus Draht gebogenen Fadenfühler c hängen senkrecht

frei beweglich in der ⊏-Schiene b, welche in einzelnen

Stücken von der Länge der Maschinenabtheilungen ausgeführt wird und mit Endzapfen in

den Lagerstelleisen a2

hängt, worin sie nach rückwärts ausschwingen kann. Auf ihrer Rückseite besitzt die

Schiene b eine Nase f

(Fig.

21), auf welche sich ein auf der Achse g

festsitzender Finger g1

legt. Die durch die ganze Maschinenreihe reichende Achse g trägt an dem einen Ende einen Finger g2, auf welchen sich, wie aus Fig. 19 rechts zu

entnehmen ist, die Stellschraube i am oberen Ende der

in dem Arme at

senkrecht geführten Schiene h stützt. Die Schiene h besitzt am unteren Ende zwei verschieden lange

Schlitzlöcher k2 und

k3; durch das obere

längere Schlitzloch k3

reicht die mit der Führungsgabel für den Antriebriemen der Maschine verbundene

Ausrückstange; und durch das untere kürzere Schlitzloch k3 kann bei entsprechender Stellung der

Schiene h eine Stange k

hindurch treten. Die Stange k erhält durch eine

aufgesteckte, gegen das am Maschinengestelle feste Auge m sich legende und von dem Stellringe n

gespannte Feder l das Bestreben, stets durch die

Schiene h zu stoſsen und dabei, indem sich der

Stellring n gegen die Stellnase o auf der Stange; legt, die letztere in der in Fig. 19 angegebenen

Pfeilrichtung zu bewegen und folglich die Maschine auszurücken, wird aber hieran

durch die Schiene h gehindert. Laufen nämlich alle

Fäden in der Maschine, werden also durch dieselben alle Fadenfühler in die Höhe

gezogen, so steht die Schiene b senkrecht und durch die

gegenseitige Auflage von g1 auf f und von i auf g2

nimmt die Schiene h eine solche Stellung ein, daſs der

Steg zwischen den beiden Schlitzlöchern k2 und k3 vor dem Kopfende der Stange k steht. Reiſst aber ein Faden, so senkt sich der

zugehörige Fadenfühler c und dessen unteres Ende tritt

zwischen die Zähne der beständig umlaufenden Welle d,

welche von dem unteren Zuführcylinder e aus durch die

Gelenkkette d1 und ein

Stirnrad Vorgelege in Drehung versetzt wird. Die Zahnleisten der Welle d suchen nun das zwischengetretene Drahtende des

gefallenen Fadenfühlers mitzunehmen und die Schiene b

schwingt in Folge dessen nach rückwärts aus. Dabei wird durch die Nase f die Achse g gedreht und

durch den Finger g2 die

Schiene h gehoben, so daſs die Stange k durch das Schlitzloch k3 treten und die Maschine abstellen kann.

Um nun die Stelle des Fadenbruches sofort erkenntlich zu machen, ist an dem einen

Ende der Schiene b noch eine schräg nach oben

gerichtete Nase b2

angegossen und auf dieselbe legt sich die Nase c1 eines um den Zapfen r1 drehbaren Hebels r, welcher für gewöhnlich von dem festen Zapfen r3 an dem

Lagerstelleisen a2

unterstützt wird. Wenn jedoch die Schiene b nach hinten

ausschwingt, wird der Hebel r durch die Nase b2 ausgehoben. In

dieser gehobenen Stellung bleibt der Hebel r stehen,

weil die durch die Schiene h getretene Stange k das Senken derselben und somit das Zurückgehen der

Schiene b verhindert; die gehobene Stellung der Scheibe

r2 am Ende von r zeigt somit den Ort an, wo der Fadenbruch

stattgefunden hat. Durch das Verharren der Schiene b in

ausgeschwungener Stellung ist auch das Ende des gefallenen Fadenfühlers c aus dem Bereich der Zahnwelle d gekommen und wird so vor Abnutzung und Beschädigung durch letztere

bewahrt.

Tafeln