| Titel: | Ueber Neuerungen an Trockenmaschinen für Gewebe. |

| Autor: | G. Rohn |

| Fundstelle: | Band 264, Jahrgang 1887, S. 550 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an Trockenmaschinen für

Gewebe.

(Patentklasse 8. Fortsetzung des Berichtes S. 320

d. Bd.)

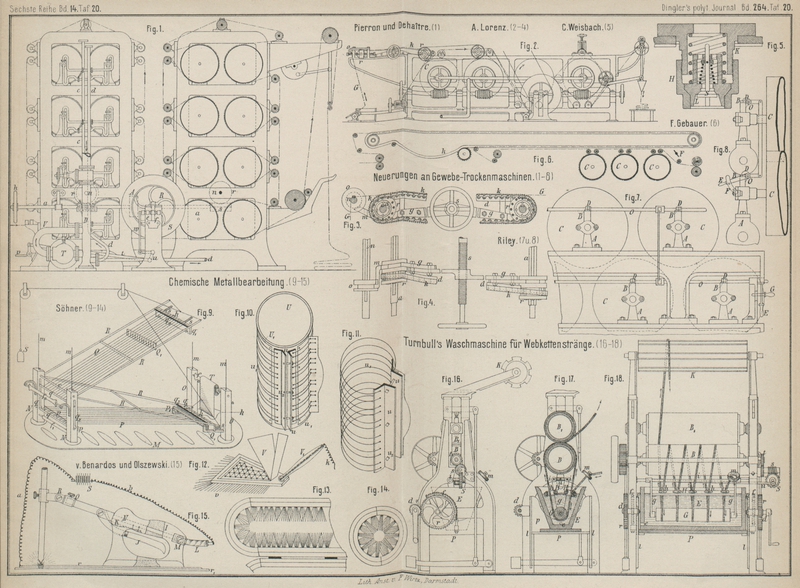

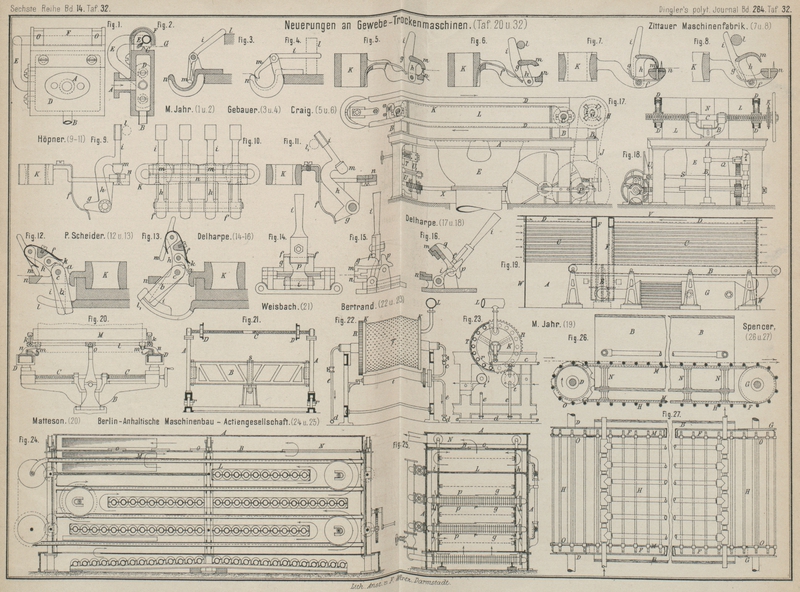

Mit Abbildungen im Texte sowie auf Tafel 20 und 32.

Ueber Neuerungen an Trockenmaschinen für Gewebe.

II) Spannkluppen zum Fassen der

Geweberänder.

Von der ursprünglichen Art des Trocknens der Gewebestücke, bei welcher dieselben an

Rahmen gespannt der Einwirkung der Sonnenwärme ausgesetzt wurden, ist die

Bezeichnung der zweiten Gruppe der Gewebetrockenmaschinen abzuleiten, bei denen das

laufende und dabei in der Breite gespannt gehaltene Gewebe der Einwirkung eines

heiſsen Luftstromes unterliegt. Diese Maschinen kennzeichnen sich also

gewissermaſsen als laufende SpannrahmenVgl. Uebersicht 1885 258 * 113.und man

spricht deshalb, weil in der Appretur auch Maschinen, auf denen Gewebe allein breit

gespannt werden, vorkommen, von Rahm- und

Trockenmaschinen, oft auch von Spann-, Rahm- und Trockenmaschinen. Als

besonderes Merkmal dieser Maschinen sind stets zwei endlose laufende Ketten zu

finden, zwischen denen das Gewebe gespannt erhalten wird. Das letztere wird an den

Ketten entweder durch Nadelhaken, oder durch Zangen oder sogen. Kluppen festgehalten.

Während Nadelketten allgemein für die stärkeren tuchartigen Gewebe in Anwendung

kommen, sind Kluppenketten mehr für die schwächeren baumwollenen und auch für

Kammgarnzeuge in Gebrauch. Die beiden Fassungsarten der Geweberänder oder

Gewebeleisten haben ihre Vortheile und Nachtheile. Bei Nadelketten werden die

Gewebeleisten durch die Nadel beschädigt; doch wird bei letzteren ein sicheres

Festhalten erzielt, was bei den die Geweberänder schonenden Kluppenketten nicht

immer der Fall ist; auch bedürfen die letzteren ihrer rascheren Abnutzung wegen

öftere Ausbesserungen. Immerhin muſs man aber namentlich bei leichteren Geweben

wegen der Gefahr des Ausreiſsens der Gewebeleisten Kluppen anwenden.

Die Beschädigung der Leisten in Folge der Durchstechung

durch die Nadeln läſst sich bei Wollengeweben durch eine entsprechende Behandlung

mit Dampf, wodurch sich die gestochenen Löcher schlieſsen, wieder beseitigen. Eine

solche Einrichtung zum Dämpfen der Geweberänder, welche

an den Rahmentrockenmaschinen bei der Ablenkungsstelle des Gewebes von den

Nadelketten angebracht wird, hat Moritz Jahr in Gera (*

D. R. P. Nr. 35336 vom 14. November 1885) angegeben. Ein Kästchen D (Fig. 1 und 2 Taf. 32) stützt mit

einer vorstehenden Kante C die Leiste des laufenden

Gewebes G und wird bei A

mit Dampf gespeist. Von diesem Kästchen aus führt ein Rohr E über das Gewebe, dessen Leiste aus demselben mit mehreren Dampfstrahlen

bespült wird. Eine ebenfalls am Kästchen befestigte Haube F bildet hierzu eine Art Kammer, aus welcher der Dampf seitlich durch

Oeffnungen O, von dem Gewebe abgewendet, austreten

kann. Das sich im Kästchen D sammelnde Dampfwasser

flieſst durch das Rohr B ab.

Es gibt Webstoffe, welche das Nadeln, d.h. das Festhalten der Leisten durch Nadeln

wohl vertragen, bei deren Trocknung unter Breitspannung aber nicht wohl Nadelketten

benutzt werden können, da der Stoff während der Breitspannung weiteren Behandlungen,

z.B. Bügeln seiner Unterseite (vgl. unten Leusch),

unterliegt, wodurch derselbe von den Nadeln abspringen würde. Hierfür bringt die Zittauer Maschinenfabrik und Eisengieſserei vormals Albert

Kiesler und Comp. in Zittau, Sachsen (* D. R. P. Nr. 34511 vom 28. August

1885) eine sogen. Nadelkluppe, eine Vereinigung von

Nadelleiste und Klemmzange, in Vorschlag. An jedem Kettengliede K (Fig. 7 und 8 Taf. 32) ist auſser der

Nadelleiste n ein Bügel h

drehbar, welcher durch die Feder f mit seiner Kante m die Gewebeleiste in den Nadeln festhält. Die Kluppe

selbst ist eine selbst schlief sende Federkluppe, indem

die bewegliche Hälfte mh durch den Druck der Feder f auf den Arm g immer

gegen die feste Hälfte n gepreſst wird. Zur Oeffnung

beim Gewebeeinlegen (vgl. Fig. 8) bedarf es eines

Zurückdrückens des beweglichen Theiles, was durch das Gleiten des oberen Armes i an einem entsprechend geformten Stege l bewirkt wird.

Eine ähnliche selbstschlieſsende Federkluppe ist von W. Craig in Glasgow (Englisches Patent 1885 Nr. 14190)

angegeben worden. In Fig. 5 und 6 Taf. 32 (Kluppe im

geöffneten und geschlossenen Zustande) bedeuten gleiche Buchstaben gleiche Theile

wie vorhin; zu erwähnen ist nur, daſs die Feder f eine

bessere Form als vorher besitzt und beim Schlaffwerden leicht herausgenommen und

durch eine neue ersetzt werden kann. Bei der Craig'schen Anordnung ist auch noch eine gute

Austrocknung der Gewebeleisten ermöglicht, indem die feste Kluppenfläche

n ziemlich scharf ausgeführt und mehrfach

durchbohrt ist, so daſs die warme, von unten kommende Luft auch in zweckmäſsiger

Weise an die Leiste treten kann.

Bei den selbstschlieſsenden Federkluppen ist es unter

Umständen als ein Nachtheil anzusehen, daſs die Kluppe nur durch eine feste

Gleitbahn, welche den Zugang beim Einlegen des Gewebes hindert, in geöffneter

Stellung erhalten werden kann. Durch eine entsprechende Form läſst sich jedoch bei

Wahrung des selbstthätigen Federschlusses ein Offenhalten

der Kluppe durch die Feder selbst erzielen, wie z.B. bei der Kluppe von Paul Höpner in Chemnitz (* D. R. P. Nr. 37671 vom 13.

April 1886). Der Arm g (Fig. 9 bis 11 Taf. 32) der

beweglichen Kluppenhälfte hm steht nahezu senkrecht zum

Bügelarme h und die Feder f ist dem Drehzapfen des letzteren gegenüber gekröpft, so daſs die Feder,

je nachdem der Arm g vor oder hinter der Kröpfung

liegt, auf Schluſs der Kluppe (vgl. Fig. 9) oder auf

Offenhaltung derselben (vgl. Fig. 11) wirkt. Zum

Schlieſsen der Kluppe bedarf es deshalb erst einer Vorbewegung der beweglichen

Hälfte und in der Rahmmaschine müssen deshalb zwei von beiden Seiten wirkende

Gleitbahnen l und l1 vorhanden sein.

Die Höpner'sche Anordnung ist noch dadurch

bemerkenswerth, daſs die Gewebeleiste in einem Kettengliede von einer mehrfachen

Zange gefaſst wird. Während die untere feste Fläche n

im ganzen Gliede durchgeht, ist die bewegliche gezahnte Fläche, wie aus Fig. 10 zu

entnehmen, getheilt und zwar sind 4 Hebel hm neben

einander vorhanden. Da es nämlich vorkommt, daſs die Gewebeleiste nicht immer ganz

glatt liegt, sondern stellenweise umgeschlagen ist, so fassen die gewöhnlichen

Kluppen auf ganze Kettengliedlänge das Gewebe nur an den stärkeren Stellen; hier

aber ist durch die Theilung des oberen Kluppentheiles ein allseitiges Festhalten

auch an den dünneren Stellen gesichert. Die Herstellung der so schon kostspieligen

Ketten wird dabei allerdings ziemlich vertheuert, so daſs wohl nur in besonderen

Fällen zu dieser Anordnung zu greifen ist.

Der Schluſs der Kluppen kann auch ohne die Wirkung von Federn erzielt werden (vgl. auch Weisbach

1882 245 * 140), indem die Spannung des festgehaltenen

Gewebes selbst zum dichteren Klemmen benutzt wird. Eine solche einfache Einrichtung,

welche von Fr. Gebauer in Charlottenburg ausgeführt

wird, zeigen in geöffneter und geschlossener Stellung die Fig. 3 und 4 Taf. 32. Die

Greifflächen der festen und beweglichen Hälfte n und

m sind so angeordnet, daſs die Kluppe nur durch

eine vom Gewebe ab gerichtete Bewegung der Hälfte m,

welche durch eine feste Gleitbahn l vermittelt wird, zu

öffnen ist. Das Uebergewicht des Armes i gegen die

Hälfte m bringt die Kluppe zum Schlusse und der Zug des

Gewebes sucht dann die Hälfte m noch zur gröſseren

Klemmung an n zu bringen.

Die Eigenthümlichkeit dieser Kluppe, daſs die Gewebespannung

auf ein stärkeres Klemmen hinzielt, vereinigt Paul

Scheider in Zittau (* D. R. P. Nr. 32484 vom 24. Januar 1885) mit der

Forderung, daſs die Kluppe in geöffneter Stellung frei

erhalten bleibe; Fig. 12 und 13 Taf. 32

zeigen die geschlossene bezieh. geöffnete Stellung. Der Kluppenhebel hi trägt an seinem oberen Arme drehbar den besonderen

Klemmbacken m, welcher durch eine Feder f in geeigneter nachgebender Stellung erhalten wird;

durch Gleiten des unteren Armes i an den nach auſsen

oder nach innen (von der Kette K aus genommen)

wirkenden Flächen l bezieh. l1 wird die Kluppe geöffnet bezieh. zum

Schlusse gebracht. Wie aus Fig. 12 zu entnehmen ist,

wirkt der Zug des gespannten Gewebes auf ein festeres Klemmen hin, weil der Hebel

h gegen ein zu weites Nachgeben durch Antreffen

seiner Klinke k an den Ansatz a des Lagers für den Drehzapfen c gehindert

ist und dann das vom Gewebezuge verursachte Auflichten des Backens m nur ein festeres Aufstützen auf die feste

Kluppenfläche n zur Folge hat.

Auf dem Drehzapfen c sitzt neben dem Arme i des Kluppenhebels noch frei drehbar ein Arm b, welcher mit einer Nase unter die von der Feder f niedergehaltene Klinke k

greift. Bei der Bewegung der Kette K trifft zur

Oeffnung der Kluppe der Arm b zuerst an die Gleitfläche

l, die Klinke k wird

dadurch ausgehoben und schnappt dann, wenn auch der Arm i durch die Fläche l genügend gedreht worden

ist, auf den Ansatz a (vgl. Fig. 13); in dieser

geöffneten Stellung wird also der Kluppenhebel hi durch

die etwas klemmende Klinke k erhalten. Behufs Schlusses

der Kluppe kommt wieder erst b zum Gleiten an der

Innenfläche von l1 und

fällt die Klinke k, wenn sie frei gemacht ist, nach

entsprechender Drehung von i neuerdings vor den Ansatz

a.

Eine Kluppe ohne jegliche Federn, welche der Gebauer'schen (vgl. Fig. 3 und 4 Taf. 32) gegenüber den

Vorzug besitzt, daſs sie in geöffneter Stellung frei

erhalten wird, findet sich in dem Deutschen Patente * Nr. 28888 vom 5.

Januar 1884 von Alphons Delharpe in Tarare

(Frankreich), welches eine weiter unten zu besprechende Rahmentrockenmaschine

betrifft. Die in Fig. 14 bis 16 Taf. 32 in Rückansicht

und in geschlossener bezieh. geöffneter Stellung dargestellte Kluppe besitzt einen

besonderen Klemmhebel i, der zugleich das Oeffnen und

Schlieſsen besorgt. Dieser Hebel i steht zwischen der

für die Drehzapfen nach hinten gegabelten beweglichen Kluppenhälfte m und trägt eine angeschraubte Platte mit zwei Seitenzapfen f. Wird der Hebel i aus

der Stellung Fig.

15 durch Anlaufen an einem festen Gleitstücke nach rechts gedreht, so

kommen die Zapfen f vor die Nasen p der Kluppenhälfte m und

wird letztere bei weiterem Umlegen des Hebels i

aufgeklappt (vgl. Fig. 16). Aus dieser Stellung bringt der Hebel i beim Drehen nach der entgegengesetzten Richtung, indem sich die Zapfen

f an die Rückenleisten g der Kluppenhälfte m anlegen, die Kluppe

zunächst zum Schlieſsen und hierauf, indem die Zapfen f

auf diese Leisten g hinauflaufen, zum festen Klemmen

des Gewebes.

III) Rahmentrockenmaschinen.

Die Rahmentrockenmaschinen, welche vor Allem die gewöhnlichen feststehenden

Trockenrahmen ersetzen, müssen auch allen Eigenthümlichkeiten derselben gerecht zu

werden suchen. Es gibt eine besondere Ausrüstungsart von Webstoffen, die sogen.

elastische Appretur, auch Brise-Appretur, Swiss-Finish

genannt, welche auf den einfachen rechtwinkeligen Spannrahmen durch eine

abwechselnde Verschiebung desselben in ein Parallelogramm, oder durch ein auf

ähnliche Weise bewerkstelligtes Ausrecken der Gewebe in einer schiefwinkelig zu den

Kettenfäden stehenden Richtung erzielt wird. Bei diesem Ausrecken oder Verziehen der

breit gespannten Gewebe darf die Spannung der Schuſsfäden bei ihrer schräg gegen die

Laufrichtung des Gewebes einzunehmenden Lage nicht verändert werden und dies ist die

Bedingung, welcher die verschiedenen in Vorschlag gebrachten Einrichtungen an Rahmentrocken-Maschinen zur Erzielung einer elastischen

Appretur zu genügen haben.

Eine durchdachte Construction einer solchen Rahmentrockenmaschine hat Alphons Delharpe in

Tarare (* D. K. P. Nr. 28888 vom 5. Januar 1884) angegeben.

Wie aus Fig. 17 und 18 Taf. 32 zu

ersehen, ist dieselbe eine einreihige offene Maschine mit

einseitigem Gewebelaufe, d.h. das zu trocknende Gewebe wird von den

endlosen Spannketten über einen oben offenen Kasten L

geführt, in welchen von unten durch das zur besseren Vertheilung gegabelte Rohr E erwärmte Luft eingeblasen wird. Für das schräge

Ausrecken des Gewebes während seiner Trocknung werden die Kettenführungsschilder D abwechselnd hin und her geschoben; dieselben haben

aber dabei für die erforderliche, sich stets gleichbleibende, gespannte Länge der

Schuſsfäden auch eine Bewegung gegen einander in der Gewebebreite. Die

Spannschrauben C, auf denen die Schilder D sitzen und welche beide unter einander durch die

endlose Kette K bewegt werden, lagern in den im festen

Gestellrahmen A um eine lothrechte Achse drehbaren

Bügeln B, von denen der eine durch den mittels der

Stange Q an seiner Achse B1 angreifenden Hebelarm T in Schwingungen versetzt wird. Die Drehachse U dieses in seiner Länge stellbaren Hebelarmes T (vgl. Fig. 17) wird von einem

Excenter auf der senkrechten Achse U1 mittels der Lenkstange S bewegt und die Achse U1 erhält ihre Drehung von der Antriebswelle X der Maschine aus durch ein Schneckengetriebe. Der

Antrieb der Spannketten erfolgt von der durch Reibungsräder und ein

Stirnradvorgelege von der Welle X aus getriebenen Achse

P, welche mittels Kette J die Achse G für die Kettenräder H in Drehung versetzt. Damit dieser Antrieb der

Verschiebung der Spannketten folgen kann, läuft die Kette J in der Mitte der Maschine, wo die Achse G ganz

ähnlich wie die Spannschrauben C in einem um eine

lothrechte Achse drehbaren Bügel B2 gelagert ist. Die Kettenräder H sitzen nicht fest auf der Achse G, sondern bilden Ringe, welche von den eine

Verschiebung gestattenden Sternrädern z mitgenommen

werden. Der Luftkasten L ist an zwei Seiten ebenfalls

um Mittelschilder N (Fig. 18) drehbar und

seine vier Wände sind gelenkig verbunden, so daſs der rechtwinkelige Rahmen, sich zu

einem Parallelogramm gestaltend, der Bewegung der Schilder D in der Breitenrichtung des Gewebes folgen kann.

Das Abziehen des getrockneten Gewebes von den Spannketten mit Hilfe von Walzen

bedingt, daſs die Abzugswalze der Kettenverschiebung folgen kann, da sonst bei

feststehender Walze das Gewebe abwechselnd auf beiden Seiten schlaff wird. Die

Anordnung einer Abzugswalze mit schwingendem

Lagerrahmen hat B. S. Matteson in Providence

(Nordamerikanisches Patent Nr. 350009) getroffen.

In Fig. 20 Taf. 32

bezeichnen gleiche Buchstaben gleiche Theile wie vorher. Auf den

Kettenführungsschildern D sind die Arme n befestigt, in welchen mit Drehzapfen m die Achse l gehalten

wird; auf dieser sitzen die Arme k, in welchen die

Abzugswalze M lagert. Auf diese Weise kann sich

dieselbe wagerecht schwingend schräg einstellen. Auſserdem kann die Achse l auch noch in der Mitte in einem senkrechten

Drehzapfen o gehalten werden.

Zur Hin- und Herbewegung der Kettenführungsschilder mit

gleichzeitiger Näherung gegen einander hat die Société des

Teintures et Apprêts de Tarare in Tarare, Frankreich (Erl. * D. R. P. Nr.

26071 vom 29. August 1883) einen Mechanismus mit

zwangläufiger Umsteuerung vorgeschlagen, welcher besonders für einfache

feststehende Spannrahmen verwendbar ist; die Bewegung muſs dabei aber immer von

einem Handsteuerhebel eingeleitet werden und nur, wenn das erforderliche Maſs der

Verschiebung erreicht ist, wird der Antriebmechanismus selbstthätig abgestellt, um

dann von Hand umgesteuert zu werden. Die Kettenführungsschilder sind gelenkig an

wagerecht liegenden Doppelhebeln angehängt, welche jeder für sich auf einer

lothrecht drehbaren Mittelachse sitzen; dieselbe erhält durch ein Schneckengetriebe

in Verbindung mit einem Riemenwendegetriebe die schwingende Bewegung.

C. H. Weisbach in Chemnitz (* D. R. P. Nr. 27710 vom 4.

November 1883) verbindet die Gestellwände A (Fig. 21 Taf.

32) einer einreihigen offenen Rahmentrockenmaschine mit Ober- und Unterlauf des

Gewebes, wobei diese Gestellwände also die Spannschrauben C der Kettenführungswände D tragen, unter

einander durch um die Mittelzapfen s schwingende

gelenkig angeschlossene Doppelhebel B und ertheilt den Wänden A, entweder beiden zugleich nach

entgegengesetzter Richtung oder auch bloſs einer derselben, eine hin und her gehende Bewegung, um eine elastische Appretur beim

Trocknen von Geweben zu erzielen. Durch die Doppelhebel B ist der bei der Verschiebung geforderte Parallelismus der Wände A gesichert und letztere laufen zur Erleichterung ihrer

Bewegung auf Rollen r.

Für elastische Appretur hat noch die H. Thomas'sche Maschinenbauanstalt (Rudolph und Kühne) in Berlin (Erl.

* D. R. P. Nr. 26290 vom 8. Juli 1883) den unabhängigen Sonderbetrieb jeder der

beiden Spannketten, allerdings bei feststehenden Führungswänden, in

Vorschlag gebracht. Jede Kette soll absetzend und beide Ketten abwechselnd durch

Vermittelung einer Doppelkuppelung bewegt werden. Da jedoch hierbei durch die

Festlage der Kettenführung die Schuſsfäden einer Ueberspannung unterliegen, scheint

die Einrichtung nicht in Anwendung gekommen zu sein.

Auſser den besprochenen Einrichtungen sind an Rahmentrockenmaschinen nur wenig

Verbesserungsvorschläge und neue Anordnungen bekannt geworden.

Moritz Jahr in Gera (* D. R. P. Nr. 33282 vom 24. Mai

1885) will bei einreihigen offenen Maschinen die Wärme der

durch das Gewebe streichenden Trockenluft besser ausnutzen. Hierzu wird,

wie aus Fig.

19 Taf. 32 zu entnehmen ist, die Trockenmaschine in einer durch die Wände

W und die Decke V

gebildeten Kammer A aufgestellt, durch die oberhalb der

Maschine B Rohre C gezogen

sind, welche in der Mitte in zwei Kanäle F münden.

Durch diese Rohre C und die darüber befindlichen

gröſseren Kanäle D wird aus dem den Kasten A umgebenden Raume Luft von dem Gebläse E angesaugt und diese Luft durch den Röhrenheizkessel

G unter das zu trocknende Gewebe getrieben. Ehe die

Luft also zu ihrer Erhitzung in den Kessel G gelangt,

wird dieselbe durch die Abhitze der Maschine B in den

Rohren C vorgewärmt.

Eine besondere Führung der Warmluft zur besseren

Ausnutzung derselben bringt C. G. Haubold jun. in

Chemnitz neuerdings für ein- und mehrreihige

Rahmentrockenmaschinen mit bereits bewährtem Erfolge zur Ausführung. Ein Beispiel

aus den verschiedenen in der Patentschrift * Nr. 39215 vom 9. November 1886

beschriebenen Anordnungen ist nachstehend dargestellt.

Textabbildung Bd. 264, S. 556

Der Röhrenheizkessel H ist unterhalb

des unteren Gewebelaufes aufgestellt, um seine strahlende Wärme für die

Schluſstrocknung des abgenadelten Gewebes, welches die Decke der Ummantelung des

Heizkessels bildet, zu benutzen. Die von dem Flügelgebläse F in dem Rohre r unter die Röhren des Kessels

R eingetriebene und beim Durchgange zwischen

denselben erwärmte Luft umstreicht im Kanäle s im

Gegenstrome das Gewebe nach dem Abführungsrohre t hin.

Ist die Klappe k in letzterem geschlossen, so soll eine

Luftpressung in dem Kanäle s auftreten und dadurch die

warme Luft das Gewebe durchdringen und in den durch eine Scheidewand innerhalb des

Gewebelautes angeordneten Kanal o übertreten. Diese

Luft zieht dann seitlich bei i nach dem Rohre l ab. Ist die Klappe m in

demselben geschlossen, so saugt bei entsprechender Stellung der Klappe n das Gebläse F diese Luft durch den

Heizkessel u.s.w. zu erneuerter Benutzung. Ist aber das Rohr l durch die Klappe n geschlossen, so kann das

Gebläse F nur frische Luft ansaugen. Da nun in den

Kanal o von vorn her innerhalb des Gewebelaufes

ebenfalls frische Luft eintreten kann, so läſst sich durch eine wechselnde Stellung

der drei Klappen k, m und n eine vielfach verschiedene Luftströmung erzielen und damit auch die

Trocknung nach verschiedenen Bedürfnissen regeln. So kann man z.B. auch die Luft aus

dem oberen Kanäle s unmittelbar in den tieferen Zug o überführen, in letzteren selbst erhitzte Luft

unmittelbar vom Heizkessel R einleiten u.a.m.

Bei der mehrreihigen geschlossenen Rahmentrockenmaschine

der Berlin-Anhaltischen Maschinenbau-Actiengesellschaft

in Dessau (vgl. 1884 251 * 67), welche nun auch von F. Gebauer in Charlottenburg gebaut wird, hat sich

herausgestellt, daſs die Länge der Rohrschlangen, welche unter jedem Gewebegange

oder zwischen den Reihen der Maschine die Trockenluft immer nacherhitzen, bei

Geweben von sehr verschiedener Breite sehr kurz ausfallen. Um nun die Wirkung dieser inneren Heizung der Trockenmaschine zu erhöhen, werden jetzt, wie in dem Zusatzpatente *

Nr. 38518 vom 27. Januar 1886 angegeben ist, an den Längsseiten der Maschine Vorkammern angeordnet, so daſs an Stelle der dünnen

Rohrschlangen nach Fig. 24 und 25 Taf. 32 über die ganze Gewebebreite reichende Rippenrohre

angelegt werden können.

Zur Herstellung der Vorkammern ist die ganze geschlossene Trockenmaschine noch von

einem Gehäuse A umgeben, so daſs die Rippenrohre,

welche unter einander zu Schlangen verbunden sind, durch die Kammern reichen, welche

von den sich bei der Verstellung der Kettenführungswände auf einander verschiebenden

Blechen p und g gebildet

sind und in diesen Vorkammern auf Trägern aufruhen. Im Uebrigen zeigt die Anordnung

der Maschine keine Aenderung; es bleibt nur zu bemerken, daſs die oberen getrennten

Abtheilungen h und i (Fig. 25) der

Vorkammern die erwärmte Luft nach dem vorderen Theile der Maschine entsenden, wo

sich dieselbe bei M mit dem aus dem Raume L kommenden Hauptstrome und mit diesem nach dem

Abströmkanale N abzieht. Auſserdem sind in der

Abdeckung B noch mehrere durch Schieber schlieſsbare

Oeffnungen o vorgesehen, um den Abzug der Dämpfe von

der frisch eintretenden Waare regeln zu können.

Mit einer solchen Trockenmaschine der älteren Construction wurde

in der Appreturanstalt von Schäffer, Lalance und Comp.

in Pfastatt, Elsaſs, eine Reihe von Versuchen über die

Leistungsfähigkeit dieser Art Rahmentrockenmaschinen vorgenommen, über

welche im Bulletin de Mulhouse, 1884 * S. 406

ausführlich berichtet wird (vgl. auch Praktischer

Maschinenconstructeur, 1885 * S. 220). Zur Vergleichung mit den über andere

Maschinen gemachten Angaben (vgl. 1884 251 110) führen

wir hier nur die Schluſsergebnisse der Versuche an. Beim Trocknen auf der Dessauer

Maschine wurden zur Verdunstung von 1k Wasser 2k,7 Dampf benöthigt bezieh. 3k,7 Dampf, wenn der zum Betriebe der Gebläse für

die Luftströmung nöthige Dampf mitgerechnet wird; die Spannung des Dampfes betrug

dabei 1at,54. Die stündliche Gewichtsleistung an

trockenem bewebe betrug 74k,11 und 62k,77 Wasser wurden durchschnittlich in der Stunde

verdampft. Die Gesammt-Unterhaltungs- und Betriebskosten der Trockenmaschine

stellten sich auf einen Kohlenverbrauch für 23,70 M. und 0,42 M. für 100m trockenes Gewebe an Gebäude- sowie

Maschinenabschreibung (10 Proc.) und Handarbeit, auf welche 46,87 bezieh. 53,13

Proc. entfallen. Es kostet mithin das Trocknen von 1m Gewebe auf dieser mehrreihigen geschlossenen Rahmentrockenmaschine mit

innerer Nacherhitzung der Trockenluft ungefähr 0,5 Pf.

Ein zweites Beispiel, durch besondere Einrichtung die Rahmentrockenmaschine zur

Ausführung von bisher nur mit Spannrahmen bewerkstelligten Vollendungsarbeiten

geeignet zu machen, findet sich in der von H. Leusch in

Crefeld sowie R. und A.

Bönten in Elberfeld (* D. R. P. Nr. 31655 vom 16. November 1884)

vorgeschlagenen Sammtappreturmaschine.

Die Appretur der Rückseite von Sammtgeweben, welche einen besonderen Glanz aufweisen

soll, erfolgt gewöhnlich in der Weise, daſs das Gewebe auf einander folgend

stückweise, an Kluppenrahmen ausgespannt, die Appreturmasse auf die Rückseite des

ausgespannten ruhenden Gewebestückes mittels eines Schwammes aufgetragen erhält,

worauf die Rückseite während der Trocknung durch einen hin und her bewegten sogen.

Feuerwagen mit Bügeleisen geglättet wird. Zur Ermöglichung einer ununterbrochenen Arbeit soll nun eine einreihige offene Rahmentrockenmaschine mit einer von

unten federnd an den zwischen den Ketten ausgespannten Stoff gedrückten und quer zur

Kettenfadenrichtung hin und her gehenden Bügelplatte

dienen. Bevor das Sammtgewebe von den Spannkluppenketten gefaſst wird, erfolgt das

Auftragen der Appreturmasse durch eine Walze in Verbindung mit einer

Verstreichschiene.

IV) Trockenmaschinen von besonderer

Anordnung.

Es erübrigt noch zum Schlusse dieses Berichtes zwei neuerdings bekannt gewordene

besondere Trockenmaschinen zu erwähnen. Beide arbeiten

ohne Breitspannung des Stoffes, gehören aber nicht

zur Gruppe der durch Berührung erhitzter Flächen wirkenden Cylindermaschinen; bei

beiden Maschinen erfolgt das Trocknen durch erwärmte

Luft und unter Ausnutzung der strahlenden

Wärme, d.h. die Wärmequellen finden sich in der Nähe des Gewebelaufes

angeordnet.

Der in Fig. 22

und 23 Taf.

32 nach L'Industrie textile, 1887 * S. 15

veranschaulichte, mehrfach sich wiederholende Theil einer Maschine von J. Bertrand in Tourcoing (vgl. auch * D. R. P. Nr.

39212 vom 13. August 1886) ähnelt einer Cylindertrockenmaschine, indem bei derselben

das zu trocknende Gewebe immer zwischen zwei Walzen t

über eine mitlaufende Trommel T geführt ist. Die

Trommeln J, auf welchen die Gewebetrocknung

stattfindet, sind jedoch eigenthümlich zusammengesetzt. Die vollen Seitenscheiben

mit hohlen Drehzapfen und Hohlkränzen K sind in den

letzteren durch Röhren r verbunden und diese Röhren mit

einem cylindrischen Mantel aus gelochtem Blech eingehüllt. Auf der einen Seite wird

durch radiale Kanäle in den Scheiben Dampf aus dem Rohre c in den Kranz K geleitet, welcher durch die

Röhren r

dieselben heizend, nach

dem anderen Kranze K strömt, während aus letzterem das

Niederschlagswasser in den Rohren e nach dem

Sammelrohre d abgeführt wird. Der eine Kranz K hat eine Verzahnung R

angegossen, durch welche die Trommel T in Umdrehung

gesetzt wird. In die Trommel T wird aus dem Rohre L Luft zugeleitet, welche sich an den Röhren r erwärmt und dann durch die Oeffnungen in der

Trommelwand an das darauf liegende Gewebe tritt und dasselbe trocknet. Die Walzen

t können auch hohl ausgeführt und mit Dampf geheizt

werden, um gleichzeitig als kleine Trockencylinder zu wirken.

Von W. Jowelt in Mellor bei Stockport, England, wird

nach der Industries, 1887 Bd. 2 * S. 131 eine von C. Spencer in Chapel-en-le-Frith (Englisches Patent

1885 Nr. 15101) angegebene Trockenmaschine zur Ausführung gebracht, welche für

Gewebe bestimmt sein soll, deren besondere Anwendung jedoch aus der Quelle nicht

genügend erhellt. Das Eigenthümliche der Maschine ist eine endlose Stabkette (vgl. Fig. 26 und 27 Taf. 32),

welche wohl das zu trocknende Gewebe bei der Führung durch die mittels Heizröhren

erwärmte Kammer B tragen soll. Das Heizrohrsystem liegt

nahe über dem Gewebelaufe, während der Rücklauf der über die Scheiben D und G gelegten Stabkette

sich auſserhalb der Kammer B befindet. Die Tragkette

für das Gewebe besteht aus den Stäben 17, welche mit den Enden auf zwei in den

Spurscheiben D und G

laufenden endlosen Stahlbändern F festgenietet sind.

Die Bewegung der Kette wird durch die als Zahnkränze ausgeführten inneren Ränder O der Scheiben D und G vermittelt, in deren Zahnlücken sich die Stäbe H einlegen. Die Stahlbänder F werden in ihrem freien Laufe zwischen den Scheiben D und G von Gleitbahnen

M unterstützt, welche auf den Stützen N befestigt sind.

G. Rohn.