| Titel: | Eddington und Steevenson's Strassen-Locomotive. |

| Autor: | M–M. |

| Fundstelle: | Band 264, Jahrgang 1887, S. 577 |

| Download: | XML |

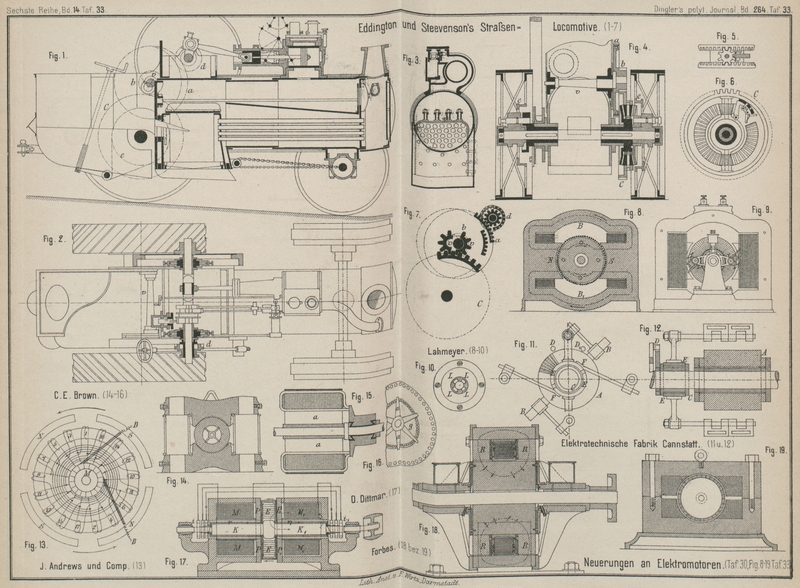

Eddington und Steevenson's

Straſsen-Locomotive.

Mit Abbildungen auf Tafel

33.

Eddington und Steevenson's Straſsenlocomotive.

Auf der letzten der jährlich wiederholten Ausstellungen landwirthschaftlicher

Maschinen, welche von dem Smithfield Club in der Agricultural Hall zu London veranstaltet werden, war

neben anderen Straſsenlocomotiven bekannter Anordnung die von Eddington und Steevenson in Chelmsford (England)

ausgestellte mit einigen bemerkenswerthen Neuerungen ausgestattet.

Die allgemeine Anordnung dieser zur Lastenbeförderung auf der Straſse bestimmten

Maschine ist in Fig.

1 bis 4 Taf. 33 nach dem Engineer, 1887 Bd. 63 *

S. 46 dargestellt und unterscheidet sich nicht von der gebräuchlichen Bauart. Der

Kessel vertritt gleichzeitig das Gestell des Fahrzeuges und das Bett der Maschine;

er stützt sich mit seinem Vordertheile auf die in einem Kugelgelenke drehbare

Laufachse und unterhalb der Heizthür auf die Treibachse mittels zweier an den ebenen

Kesselwänden befestigten Stützbleche, welche auſserdem die Vorgelegewelle sowie den

Führerstand sammt Wasser- und Kohlenkasten tragen.

Die Steuerung des Fahrzeuges erfolgt durch Verdrehung

der Laufachse mittels einer Kette, von welcher je ein Ende an einer Seite der

Laufachse angehängt und in der Mitte über eine kleine Windetrommel geschlungen ist,

welche vom Führerstande aus mittels Schneckentrieb vor- oder rückwärts gedreht

werden kann.

Der Antrieb der Treibachse erfolgt von der Kurbelwelle

der Maschine aus durch Vermittelung des Vorgeleges und ist, wie bei allen derartigen

Maschinen üblich, nach Bedarf auf zwei verschiedene Geschwindigkeiten einzustellen.

In der Anordnung dieser Einstellung liegt ein wesentlicher Vorzug der betreffenden

Maschine. Bisher wurde dieselbe ähnlich wie bei Spindelstöcken von Drehbänken durch

zwei verschiedene Zahnräderpaare vermittelt, welche auf der seitlich verschiebbaren

Vorgelegewelle angebracht waren und je nach Bedarf in eine der zwei auf der

Treibachse befestigten Treibkolben eingeschaltet wurden. Hier entfällt die seitliche

Verschiebung der Vorgelegewelle v (Fig. 1, 2, 4 und 7) und findet die

Umschaltung durch eine Verdrehung derselben um beiläufig 600 statt. Auf dieser Welle

v sitzen die beiden Uebertragungsräder a und b nicht centrisch

zur Wellenachse, sondern auf einem excentrischen Zapfen, welcher so angeordnet ist,

daſs bei der Verdrehung der Vorgelegewelle das kleine Getriebe b in unverändertem Eingriffe mit dem die Treibachse

antreibenden Stirnrade C verbleibt, das von der

Kurbelwelle angetriebene Rad a dagegen sich von der

Kurbelwelle entfernt. Hierdurch wird ermöglicht, an die Stelle des auf der

Kurbelwelle fest aufgekeilten kleineren Getriebes ein dasselbe übergreifendes

gröſseres Stirnrad d (vgl. Fig. 1, 2 und 7) einzuschieben und

hiermit die höhere Geschwindigkeit des Fahrzeuges bei gleichbleibender Umdrehungszahl der Kurbelwelle

zu erreichen. Der wesentliche Vortheil dieser Abänderung besteht auſser der

Verminderung der Theile hauptsächlich in der dadurch ermöglichten geringeren Breite

der ganzen Maschine sowie in dem günstigen Angriffe beider Antriebszahnräder

unmittelbar neben dem Kurbelwellenlager.

Die Bewegungsübertragung von der Vorgelegewelle auf die beiden groſsen Treibräder

erfolgt in der üblichen Weise durch den Compensationsapparat, ein

Differentialgetriebe, welches eine Verdrehung der beiden Räder gegen einander

gestattet und hierdurch das zwanglose Fahren in kleinen Curven ermöglicht. Wie aus

Fig. 4

ersichtlich, sitzen die Naben beider Treibräder lose auf der Achse, welche innerhalb

der Räder, mit langen Hülsen in den Achslagern laufend, zwei Muffen aufgekeilt hat;

von diesen ist der links befindliche Muff durch einen auslösbaren Bolzen mit dem

betreffenden Treibrade gekuppelt, der rechts befindliche mit einem Kegelradkranze

versehen. Ein gleicher Kegelradkranz läuft diesem gegenüber, lose auf der Radnabe

und ist durch einen ebenfalls auslösbaren Bolzen mit dem rechten Treibrade

gekuppelt; zwischen den Kränzen befinden sich zwei kleine Zahnkegel, welche den

Antrieb der Treibräder bewirken, da ihre Achsen mit der verzahnten Antriebsscheibe

C fest verbunden sind (vgl. Fig. 6 Taf. 33). Da diese

Achsen mit ihren inneren Enden mit einem auf der festen Kegelradhülse lose laufenden

Ringe fest verbunden sind, so dient derselbe gleichzeitig als Nabe der

Stirnradscheibe C.

Aus dem beschriebenen Zusammenhange geht hervor, daſs die beiden Zahnkegel nur als

Mitnehmer dienen und das Compensationsgetriebe sich unverändert mit der Treibachse

und den Treibrädern dreht, so lange die beiden Treibräder den gleichen

Fortbewegungswiderstand auf der Straſse finden. Wird dieser Gleichgewichtszustand

gestört, was besonders im Fahren von Curven stattfinden wird, so können sich die

Räder in dem erforderlichen Maſse gegen einander verdrehen, ohne daſs der

Zusammenhang des Systemes irgendwie gestört wird. Soll jedoch aus irgend einem

Grunde eine gegenseitige Verdrehung der Treibräder hintangehalten werden, so genügt

dazu die Einrückung der in Fig. 5 eingelöst

gezeichneten Knagge.

Die auslösbaren Kuppelungsbolzen der Treibachse ermöglichen es, die

Straſsenlocomotive auch als Winde zu benutzen und

besonders bei steilen Rampen derart zu verwenden, daſs sie zunächst allein die

Steigung bewältigt und sodann feststehend die zu befördernden Wagen mittels des von

der Windetrommel abgelaufenen Seiles nachzieht. In diesem Falle werden die

Treibräder ausgelöst und die Seiltrommel (Fig. 4) durch Schrauben

mit der links befindlichen Achsenhülse verbunden.

Von weiteren Einzelheiten sind noch folgende hervorzuheben: die in den Kessel oberhalb der

Siederohre eingenietete Platte (Fig. 1), welche in

Gefällen die Erhaltung des Wasserspiegels über der Feuerbüchse sichert und im

Allgemeinen das Wasserreiſsen mindert. Die Verschalung des Kessels ist so

eingerichtet, daſs sie in einer Stunde vollständig abgenommen wird, ohne das

Abnehmen von Maschinentheilen zu erfordern, und sofort ohne Nacharbeit wieder

angebracht werden kann. Das groſse Rad a auf der

Vorgelegewelle v hat, wie in Fig. 4 angedeutet, seinen

Zahnkranz im Radumfange beweglich gelagert und überträgt den Zahndruck nicht

unmittelbar, sondern mittels sechs starker Schraubenfedern auf das Vorgelegegetriebe

b.

Endlich sei noch die Bandbremse auf den an den Rädern

befindlichen Bremsscheiben e erwähnt, sowie die

Construction des Cylinders (vgl. Fig. 1 und 3), dessen Inneres aus

einem eingepreſsten Rohre von hartem Guſseisen besteht, während der Mantel

gleichzeitig als Dampfdom dient.

M–M.

Tafeln