| Titel: | Ueber Neuerungen an Elektromotoren (Dynamomaschinen). |

| Fundstelle: | Band 264, Jahrgang 1887, S. 585 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an Elektromotoren

(Dynamomaschinen).

(Patentklasse 21. Fortsetzung des Berichtes S. 532

d. Bd.)

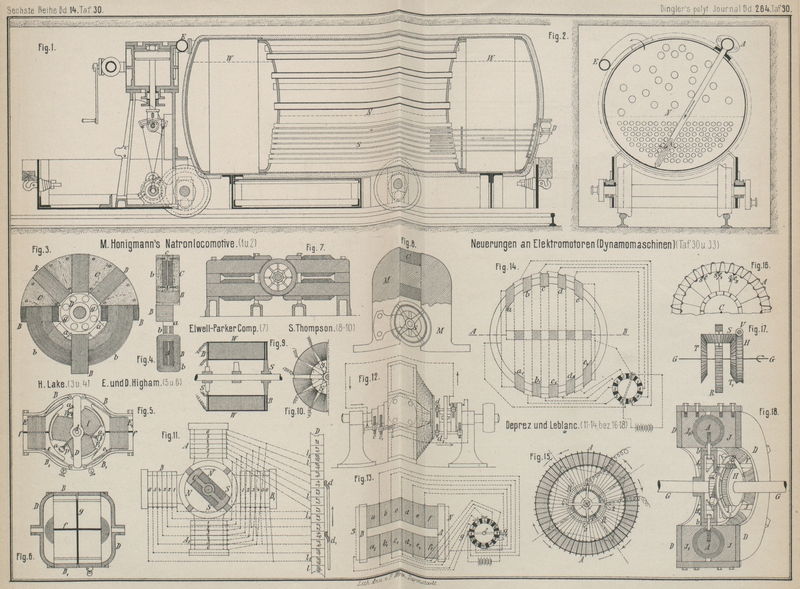

Mit Abbildungen im Texte sowie auf Tafel 30 und 33.

Ueber Neuerungen an Elektromotoren (Dynamomaschinen).

Carl Zipernowsky und Max

Déri in Budapest (* D. R. P. Nr. 32059 vom 4. Juni 1884) geben Mittel an,

um die elektrischen Ströme für Beleuchtung- oder motorische

Zwecke auf weite Entfernungen gefahrlos und ohne erhebliche

Leitungsverluste zu übertragen bezieh. um die zur Fortleitung auf groſse Entfernung

geeigneten hoch gespannten Ströme in solche von geringer Spannung, aber groſser

Stärke zu verwandeln. Es werden hierbei auf der Anfangsstelle mit Hilfe von

primären Dynamomaschinen elektrische Ströme von sehr hoher Spannung erzeugt und in

besonders construirte Maschinen geleitet, welche gleichzeitig Elektromotoren und

Inductionsapparate sind, also einerseits durch den eingeleiteten Primärstrom in

Bewegung gesetzt werden, andererseits aber in Folge der Drehung selbst wieder

secundäre Ströme erzeugen.

Diese eigenthümlichen Maschinen sind umlaufende

Secundär-Stromerzeuger und zwar eine Verbindung des Elektromotors mit der Strom

erzeugenden Dynamomaschine. Diese Verbindung kann auf folgende Weisen geschehen: 1)

Durch unmittelbare Verkuppelung der Wellen des Elektromotors und der Strom

erzeugenden Dynamomaschine. 2) Durch Vereinigung der umlaufenden Theile des

Elektromotors und der der Dynamomaschine auf derselben Welle. 3) Durch Vereinigung

der Elektromagnete des Elektromotors und der Dynamomaschine zu einem Systeme,

während die Anker beider getrennt bleiben. In allen Fällen sind die Drahtsysteme

beider Anker von einander isolirt; die primären Drähte nehmen den die Drehung

hervorbringenden Primärstrom auf, die secundären Drähte hingegen liefern den

gleichgerichteten oder wechselnden Secundärstrom. Die sämmtlichen Elektromagnete

können entweder durch den Primärstrom allein, oder zum Theile durch diesen, zum

anderen Theile durch den

Secundärstrom erregt werden, der hierdurch von seiner eigenen Thätigkeit abhängig

und deshalb selbstthätig regulirbar wird. Wenn die Elektromagnete beider

Maschinenhälften getrennt sind, kann man die der secundären Maschine unabhängig

durch die gleichgerichteten Ströme dieser Maschine selbst erregen. Diese Methode

eignet sich besonders für Beleuchtungszwecke.

Es ist gleichbedeutend, ob in beiden Maschinenhälften, wenn sie

nicht ohnehin ganz vereinigt sind, die Elektromagnete umlaufen und die Anker fest

stehen, oder umgekehrt. Das wesentlich Neue der hier angewendeten Maschine mit zwei

Ankern, wodurch sie sich besonders auch von dem Deprez'schen Vorschlage (vgl.* D. R. P. Nr. 23907 vom 3. Oktober 1882)

unterscheidet, besteht in der Trennung des magnetischen

Feldes der Anker in der Weise, daß jeder Anker seine eigenen erregenden Magnete

hat.

Die angewendete Doppelmaschine kann die Vereinigung eines

beliebigen Elektromotors mit einer Gleichstrom- oder Wechselstrommaschine von

beliebiger Form oder Construction, oder zweier gleicher Dynamomaschinen sein. Ebenso

können auch mehrere Motoren mit einem Stromerzeuger oder ein Motor mit mehreren

Stromerzeugern als Secundärstromerzeuger verbunden werden; auch kann durch

fortgesetzte Umwandlung des Primärstromes ein System von Tertiärstromerzeugern

u.s.f. entwickelt werden.

Fig. 1., Bd. 264, S. 585J. D. F. Andrews und Comp. in Glasgow haben

ihre bereits 1884 253 * 486 beschriebene Maschine

wesentlich abgeändert, wie Textfig. 1 erkennen läſst.

Nach Engineering, 1885 Bd. 40 * S. 64 bewegt sich der

Gramme'sche Anker in einem vierpoligen magnetischen Felde. Jeder dieser 4 Theile des Feldes besteht

aus mehreren parallel zur Achse der Maschine liegenden schmiedeisernen Stangen; die

zusammen gehörenden Stangen tragen an jedem Ende eine Drahtspule. Durch die

gemeinschaftliche Wirkung beider Spulen entsteht zwischen denselben ein Pol und der

Anker hat, da nun vier solcher Pole vorhanden sind, auch vier neutrale Punkte; es

müssen daher 4 Bürsten vorhanden sein, um den Strom zu sammeln.

Die Verbindung der Ankerspulen unter sich und mit den Abtheilungen

des Stromsammlers geschieht nicht nach der gewöhnlichen Gramme'schen Anordnung. Der Stromsammler M

hat eine ungleiche Anzahl, gewöhnlich 19 Abtheilungen; doch sind in Fig. 13 Taf. 33 nur 17

angenommen. Die Spulen sind nun reihenweise verbunden, jedoch nicht die

benachbarten, sondern die gegenüber liegenden, also Spule 1 mit der genüber

liegenden 17 und 2, Spule

2 mit 1 und 3 u.s.w.

Das eine Ende jeder Spule ist mit den ihr zunächst liegenden

Stromsammlerabtheilungen verbunden, wie die Skizze zeigt. Die Sröme werden an zwei

um 90° entfernten Punkten B gesammelt, welche die

Entfernung zwischen einem Nord- und Südpole haben. Tritt daher z.B. die Spule 1 in ein Nordfeld N, so

liegt auch ihr anderes mit Spule 2 verbundenes Ende in

einem Nordfelde und dieselbe Bürste nimmt den Strom beider auf. Die Bürsten sind

paarweise angeordnet; jedes Paar derselben sitzt auf einem von einem isolirten Lager

vorstehenden Bolzen, der an seinem äuſseren Ende eine Mutter trägt, durch welche er

in seinem Lager verschoben werden kann. Gleichzeitig greift aber ein Stift in eine

schraubenförmige Nuth des Bolzens, so daſs derselbe bei der Verschiebung auch eine

Drehung macht, wodurch die Bürsten mit verschiedenem beliebig zu steigerndem Drucke

zur Auflage auf den Stromsammler kommen. Die Bürstenhalter sitzen auf einem

halbkreisförmigen Messingrahmen, auf welchem sie unabhängig verschoben werden

können, während der ganze Rahmen selbst concentrisch zur Achse gedreht werden kann,

um die Bürsten auf die Punkte der geringsten Funkenbildung zu stellen.

Die unipolare Maschine von Prof. Georg Forbes in London

(vgl. * D. R. P. Nr. 35188 vom 23. Juni 1885) beruht in ihrer Anordnung auf. der von

Nobili bereits im J. 1832 entdeckten Thatsache,

daſs, wenn eine starke Eisenscheibe innerhalb eines von einem ununterbrochenen

elektrischen Strome durchflossenen Drahtringes oder einer solchen Drahtspule

umläuft, zunächst in diesem Drahte von einem bis zum anderen Ende Kreise von

magnetischen Kraftlinien entstehen, von denen ein Theil auch durch das Metall der

Scheibe geht, in welcher nun bei der Drehung Inductionsströme gebildet werden, die

von allen Theilen der Scheibe nach dem Drahte zu oder in umgekehrter Richtung

gehen.

Bei der in Fig.

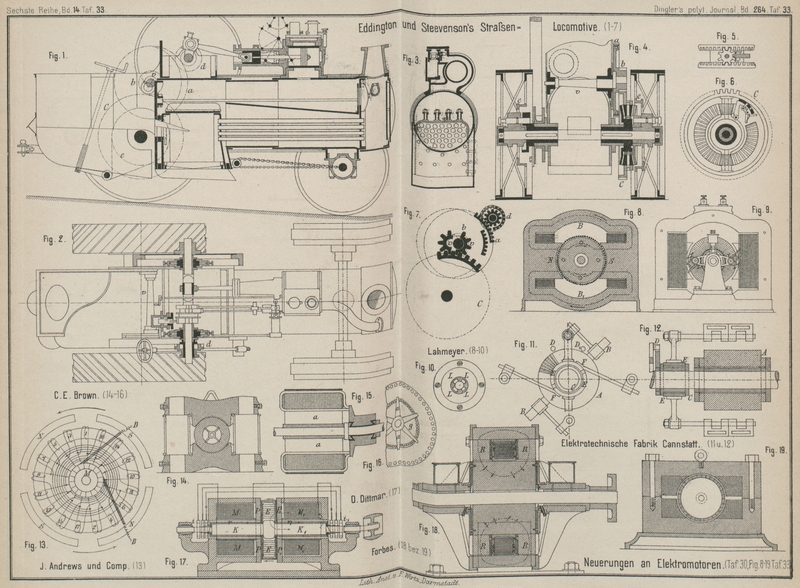

18 Taf. 33 dargestellten Maschine von Forbes

besteht der Anker aus einem vollen Eisencylinder, welcher sich innerhalb des von

einem eisernen Gehäuse R umgebenen, concentrisch zur

Drehachse gewickelten Kupferbandes dreht. Bei der Drehung innerhalb des unipolaren

Feldes entstehen im Anker Inductionsströme in der Richtung vom Umfange nach der

Achse zu. Die Abnahme der Ströme vom Anker geschieht an Kohlen-Schleifcontacten,

welche sich hier besser bewähren sollen als Kupferstreifen.

Eine ähnliche Anordnung, ebenfalls von Prof. Forbes

angegeben, ist in Fig. 19 Taf. 33 nach dem Centralblatt für

Elektrotechnik, 1886 * S. 794 wiedergegeben. Es ist auch hier auf die

eigentlichen Magnetkerne verzichtet und der Anker wird von der Magnetisirungsspule

möglichst dicht umgeben. Der cylindrische Anker dreht sich in einem starken

Eisenkasten, in welchem den verbleibenden Zwischenraum ausfüllende Drahtwickelungen

parallel zum Anker laufen. Hierdurch wird fast jeder Verlust an magnetischen

Kraftlinien vermieden.

Hieran anschlieſsend sei die dynamo-elektrische Maschine von W. Lahmerer in Aachen beschrieben, welche von den Deutschen Elektricitätswerken zu Aachen gebaut und im Centralblatt für Elektrotechnik, 1887 * S. 70

besprochen ist. Dieselbe hat zunächst einen geringen magnetischen Widerstand und der

Verlust an magnetischen Kraftlinien, welcher bei der

Edison-Hopkinson'schen Maschine nach Hopkinson's eigenen Messungen noch etwa 25 Proc.

beträgt, wird hier auf einen Mindestwerth herabgebracht.

Wie aus dem Querschnitte und der Endansicht Fig. 8 und 9 Taf. 33 ersichtlich ist,

bewegt sich der Trommelanker zwischen zwei in wagerechten Lagern einander gegenüber

stehenden kurzen und sehr kräftigen Magnetkernen N und

S, welche ohne besondere Polschuhe an der dem Anker

abgewendeten Seite durch um die Spulen herum geführte starke Platten verbunden sind,

deren untere zugleich eine Leiste der Grundplatte bildet. Sowohl durch die groſsen

Eisenquerschnitte, als auch dadurch, daſs die Elektromagnetkerne mit den

Verbindungsplatten und der Grundplatte in einem Stücke gegossen sind, wird jede Fuge

vermieden und der geringste magnetische Widerstand erreicht. Das magnetische Feld

der Maschine ist als einfacher magnetischer Kreis aufzufassen, indem die

Kraftlinien, welche von den Spulen in dem allseitig nahe liegenden Eisen erzeugt

werden, zusammen durch beide Spulen gehen und sich erst auſserhalb derselben in die

rückleitenden Platten B und B1 verzweigen. Die Pole des Feldes, d.h.

die gröſsten magnetischen Potentialunterschiede liegen natürlich da, wo der

magnetische Widerstand am gröſsten ist, also dem Anker gegenüber, wo die Kraftlinien

genöthigt sind, durch die Luft zu gehen. Der zweite Grundsatz, die erzeugten

Kraftlinien möglichst ohne Verlust auf den Anker zu vereinigen, wird ebenfalls auf

das Vollkommenste erfüllt. Die Gröſse der Kraftlinienstreuung wird bedingt durch das

Verhältniſs des Querschnittes der den Uebergang vermittelnden Luftleitung zu deren

Länge und findet dem entsprechend zwischen parallel gestellten Schenkeln, sowie von

gröſseren polarisirten Flächen aus, die dem Anker abgewendet sind, ein starker

Kraftlinienübergang statt. Alles dies vermeidet Lahmeyer's Elektromagnetform, indem die Kraftlinien keine groſsen

Austrittsflächen finden, während der Abstand der Polspitzen besonders groſs ist.

Während bei der Hopkinson'schen Maschine von den 24,2

Proc. Verlust 2,8 Proc. auf den Raum zwischen den Spitzen der Polschuhe fallen, wird

dies bei der Lahmeyer'schen Maschine noch weniger

betragen.

Der Anker der Maschine (Fig. 10 Taf. 33) besteht

ähnlich dem Edison'schen Anker aus dünnen Scheiben von

weichem Eisenblech (vgl. Morday 1886 261 * 411), welche durch Papier von einander isolirt und

durch die beiden nabenförmig gestalteten Endscheiben und 4 isolirte Schraubenbolzen

zusammen gehalten werden. Die Naben der Endscheiben haben 4 Löcher L, welche mit dem inneren Ausschnitte der Scheiben in

Verbindung stehen, so daſs ein parallel zur Welle laufender Luftkanal gebildet ist.

Indem nun nach je 10 bis 15 Blechscheiben zwei ausgelassen sind, werden radiale

Kanäle gebildet, durch welche die bei der Drehung des Ankers durch die

Nabenöffnungen eintretende Luft mit groſser Gewalt nach auſsen geschleudert und so

das Innere der Maschine gut gekühlt wird.

A. a. O. ist noch eine Anwendung der von Kapp im Electrician, 1885 Bd. 15 * S. 250

entwickelten Formel für die Anzahl der durch gegebene Windungs-Ampère auf den

Schenkeln erzeugten Kraftlinien für eine Lahmeyer'sche

Maschine mitgetheilt. Die wesentlichen Verhältnisse derselben sind folgende:

Umdrehungen in der Minute = 1200. Klemmenspannung = 66,5 Volt. Gröſste Stromstärke

70 Ampère. Durchmesser des Nebenschluſsdrahtes 1mm,55. Stromstärke 3,0. Windungszahl 2000. Zahl der Ankerwindungen 76.

Durchmesser des Ankerdrahtes 2mm,3 Widerstand

desselben 0,08 Ohm, Gewicht desselben 2k,7.

Durchmesser des nackten Ankers 170mm. Innerer

Durchmesser der Ankerscheiben 60mm, Zahl derselben

300, Blechstärke 0mm 625. Widerstand der 8mm starken Wickelung 0,018 Ohm.

Oskar Dittmar in Wien will dadurch, daſs die

magnetischen Kraftlinien der Eisenanker nicht in der Querrichtung, parallel zum

Durchmesser laufen, sondern daſs sie auf dem ganzen Umfange in radialer Richtung

eintreten und den Eisenkern in der Mitte in Richtung der Achse verlassen, folgende

Vortheile erzielen: 1) einen möglichst günstigen magnetischen Kreisschluſs, 2) das

ohne Polwechsel erfolgende Durchschneiden einer möglichst groſsen Anzahl von

Kraftlinien durch die Seitentheile im Eisenkerne des Ankers, 3) die Möglichkeit, den

Strom mittels einfacher Schleifringe abzunehmen. – Da an den centralen Theilen der

Ankerwickelung eine der beabsichtigten entgegengesetzt gerichtete elektromotorische

Kraft auftritt, also nur der Unterschied zweier solcher Kräfte wirksam wird, so wird

die Maschine „Differential-Dynamo“ genannt. Der

Unterschied dieser beiden elektromotorischen Kräfte steht im geraden Verhältnisse

zum Unterschiede der gegenseitigen Geschwindigkeiten der umlaufenden

Leitertheile.

Die in Fig. 17 Taf. 33 im

Längsschnitte dargestellte Maschine hat einen scheibenförmigen, aus Bandeisen

gewickelten Anker E, welcher sich zwischen den beiden

feststehenden Magnetisirungsspiralen M und M1 dreht und mittels

des in die Spiralen hineinragenden Kernes KK1 magnetisirt wird. Die eisernen Mantel der Spiralen

M und M1 endigen gegen den Anker E hin in die ringförmigen hohlen Polplatten P

und P1 deren Polarität

entgegengesetzt wie bei der Scheibe E ist. Nach

rückwärts bilden die Eisenmäntel der Spiralen die Gestellwände, durch welche sich

mittels des Eisenkernes KK1 der magnetische Rückschluſs herstellt.

Die magnetischen Kraftlinien treten aus den Polplatten P und P1 zu beiden Seiten in die Scheibe E und strömen durch die mittleren Eisenkerne und die

Gestellwände beiderseits zurück zu den Polplatten P und

P

1, wie dies die in Fig. 17 eingezeichneten

Pfeile andeuten. Die Scheibe E ist auf beiden Seiten

mit über einander liegenden isolirten Kupferplatten belegt, von denen je zwei am

äuſseren Umfange verbunden sind und nach der Mitte hin in isolirte Kupferrohre r und r1 auslaufen, welche über den Eisenkern KK1 geschoben sind und

auſserhalb in Schleifringen endigen. Die Stromrichtung geht auf einer Seite des

Ankers E vom Umfange nach der Mitte, auf der anderen

Seite entgegengesetzt; es summiren sich also die elektromotorischen Kräfte beider

Seiten und die parallel oder hinter einander geschalteten Ströme der einzelnen

Platten können durch die Bürsten i und i1 abgenommen

werden.

Statt voller Ringplatten können auch einzelne Abtheilungen

verwendet werden, welche dann durch am mittleren Theile der Scheibe E angebrachte Löcher hinter einander verbunden werden

können. Der Anfang und das Ende des Bewickelungsdrahtes sind dann zu Schleifringen

geführt, von welchen der Strom entnommen wird.

Statt des Scheibenankers läſst sich auch ein Cylinderanker

anwenden, auf dessen Umfange alsdann der Zutritt der Kraftlinien aus dem

ringförmigen einzigen Pole erfolgt, in welchen dann die Polplatten P und P1 übergehen. (Nach dem Centralblatt für Elektrotechnik, 1886 * S. 795.)

Die Dynamomaschine von C. E. L. Brown in Oerlikon

zeichnet sich durch den eigenthümlichen Bau des Ankers

aus, welcher dem Wenström'schen ähnlich ist. Derselbe

ist cylindrisch und besteht aus eisernen ringförmigen, durch metallene Arme a (Fig. 15 und 16 Taf. 33)

getragenen Scheiben, durch welche am äuſseren Umfange cylindrische Kanäle eingebohrt

sind (Fig.

16), um den Wickelungsdraht aufzunehmen. Der Draht ist um die Stirnwände des

Cylinders herumgenommen und in dem Zwischenräume g

zwischen den Scheiben und der Welle nach dem Stromsammler geführt. Diese Anordnung

hat zwar den Vortheil, daſs der Zwischenraum zwischen dem Anker und den Polstücken

der Magnete auf das geringste Maſs beschränkt werden kann; dagegen ist die Isolirung der Drähte bei dem

Einführen und Hindurehziehen durch die engen Nuthen sehr leicht einer Beschädigung

ausgesetzt.

Fig. 14 Taf.

33 gibt noch einen Querschnitt durch die Brown'sche

Maschine, aus welchem die Elektromagnete und Polstücke ersichtlich sind.

Diese Construction ist von der Maschinenfabrik Oerlikon in der Schweiz für eine Anlage zur

Arbeitsübertragung ausgeführt und zwar stehen zwei solche Maschinen als

Stromerzeuger in Kriegstetten, wo sie eine 30 bis 50 pferdige Wasserkraft aufnehmen,

während zwei etwas kleinere Maschinen in Solothurn den Strom erhalten und eine

dortige Fabrikanlage betreiben. Die beiden Stromerzeuger sowohl, als auch die beiden

Motoren sind hinter einander geschaltet und für die Leitung das Drei-Drahtsystem Edison's angewendet, wodurch eine Selbstregulirung der

Motoren ermöglicht ist. So lange nämlich beide Motoren gleiche Arbeit verrichten,

geht kein Strom durch den mittleren oder Ausgleichungsdraht; wird aber die Arbeit

beider Motoren verschieden, so geht die Differenz der Ströme als besonderer Strom in

der einen oder anderen Richtung durch jenen Draht. Der Widerstand der beiden

Stromerzeuger wird zu 6,94 Ohm, der der Motoren zu 6,50 Ohm, der Widerstand der

Anker 1,40 bezieh. 1,30 Ohm und der des Feldes zu 2,07 bezieh. 1,95 Ohm angegeben.

Die Stromerzeuger sollen jeder einen Strom von 14 bis 15 Ampère und von zusammen

2500 Volt bei 700 Umdrehungen in der Minute erzeugen.

Um sowohl beim Vorwärts-, als beim Rückwärtsgange der Dynamomaschine Strom zu

erhalten, verwendet die Elektrotechnische Fabrik

Cannstatt in Cannstatt (* D. R. P. Nr. 39147 vom 16. September 1886)

halbkreisförmige Contactringe mit aufliegenden Federn, welche Ringe auf feine lose

auf der Maschinenachse sitzende Büchse gelagert sind. Diese Büchse C (Fig. 11 und 12 Taf. 33),

welche auch auf einer Verlängerung des Achsenlagers sitzen kann, trägt die beiden

Bürsten B, die durch ihre Reibung auf dem Sammler A im Sinne der jeweiligen Drehrichtung der Maschine bis

zu einem stellbaren Anschlage D oder D1 mitgenommen werden-

diese sind so eingestellt, daſs die Bürsten dann in der günstigsten Lage stehen. Bei

dieser Verdrehung der Büchse wird gleichzeitig durch Vermittelung der

halbkreisförmigen Contactringe E und der auf denselben

schleifenden Ableitungsfedern F die Richtung des aus

dem Ringe kommenden und durch die Contactfedern F

abgeführten Stromes derart gewechselt, daſs letzterer die Magnete stets in demselben

Sinne umkreist, also die Pole der Maschine unverändert bleiben.

Ganz und Comp. in Budapest construirten die in Textfig. 2 und 3

dargestellte mehrpolige Maschine in der Absicht, mit möglichst geringem Gewichte

eine möglichst groſse Leistung zu erzielen; sie unterscheidet sich von der früher

(1886 261 * 497) beschriebenen Wechselstrommaschine

dadurch, daſs hier die 6 Elektromagnete innerhalb des

dieselben umgebenden, seitlich gefaſsten Ringankers feststehen. Die Kerne dieser

Magnete sind mit dem betreffenden Lagerbocke in einem Stücke gegossen. Der Anker

wird durch einen Gramme'schen Ring gebildet, welcher

bei der 6 poligen Maschine so gewickelt ist, daſs schon ⅙ desselben die nöthige

Spannung, in einem bestimmten Falle 1500 Volt bei 1000 minutlichen Umdrehungen,

erzeugt. Diese 6 Sechstel sind dann parallel geschaltet, um 35 Ampère Stromstärke zu

erzielen. Jedes Ringsechstel besteht aus 56 Spulen zu je 12 Windungen, so daſs der

Stromsammler 56 × 6 = 336 Abtheilungen besitzen muſs.

Fig. 2., Bd. 264, S. 590

Die Abnahme des Stromes geschieht nun in der Weise, daſs je 6

gleichwerthige Sammlerabtheilungen unter einander verbunden sind, wodurch nur 2

statt 6 Bürsten nothwendig werden.

Fig. 3., Bd. 264, S. 590

Die Maschine hat im Anker einen Widerstand von 0,97 Ohm, in den

Magneten 0,28 Ohm. Das Kupfergewicht im Anker beträgt 23k,5, in den Magneten 58k,5. Die

Gesammtleistung erreicht 52500 Watt, also rund 640 Watt auf 1k Kupfergewicht bei einem Gesammtgewichte der

Maschine von 685k. Aus nachstehender Tabelle läſst

sich nach der Zeitschrift für Elektrotechnik, 1887 * S.

156 die hohe Leistungsfähigkeit dieser Maschinengattung im Vergleiche mit anderen

Maschinen erkennen:

Bezeichnung der Maschine

Spannungin Volt

MinutlicheUm-drehungen

Watt für 1kAnker-kupfer

Watt für 1kGesammt-kupfer

Crompton, für 72000 Watt

600

400

550

113

Desgl., für 54000 Watt

110

700

576

114

Ganz und Co., VP5, für 50400 Watt

105

67

1008

210

Goolden-Trotter, für 16000 Watt

56

765

640

153

Desgl., für 22400 Watt

77

1070

898

214

Brush, für 300000 Watt

80

450

793

114

Ganz und Co., 6 polige Ringmaschine für

52500 Watt

1500

1000

2236

640

R. E. Crompton, welcher für seine Anlagen die Bürgin'sche Maschine verwendet, hat, nachdem er die

bereits in D. p. J. 1886 262

57 beschriebenen Verbesserungen des Ankers vorgeschlagen hatte, bei den für die

Victoria-Centralstation in London ausgeführten Maschinen folgende Ankerconstruction

gewählt: Der Anker erhält einen ringförmigen Querschnitt und besteht aus einer

groſsen Anzahl durch Asbestpapier von einander isolirter Ringe von weichem

Holzkohlenblech, welche am inneren Umfange mit 8 schwalbensehwanzförmigen Nuthen

versehen sind, worin die ebenso geformten Enden von 8 Bronzeplatten eingreifen.

Fig. 4., Bd. 264, S. 591

Mit ihrer anderen, ebenfalls Schwalbenschwanzförmig

bearbeiteten Kante greifen diese Platten in ebenso gestaltete Nuthen der Nabe. Die

Wickelung des Ankers besteht hier aus 64 Kupferstäben von 14mm,3 Breite, 4mm,76 Dicke, welche flach und parallel zur Achse auf dem äuſseren Umfange des

Kernes liegen und isolirt sind. An dem Ende des Kernes sind die Streifen radial nach

der Achse hin umgebogen, um 90° verdreht, so daſs sie nun, wie Textfig. 4 zeigt, hochkantig am inneren Umfange des

Kernes liegen. Der Widerstand dieses Ankers beträgt 0,0096 Ohm; er hat 362mm Durchmesser, 914mm Länge.