| Titel: | Robson's Gashammer. |

| Fundstelle: | Band 264, Jahrgang 1887, S. 591 |

| Download: | XML |

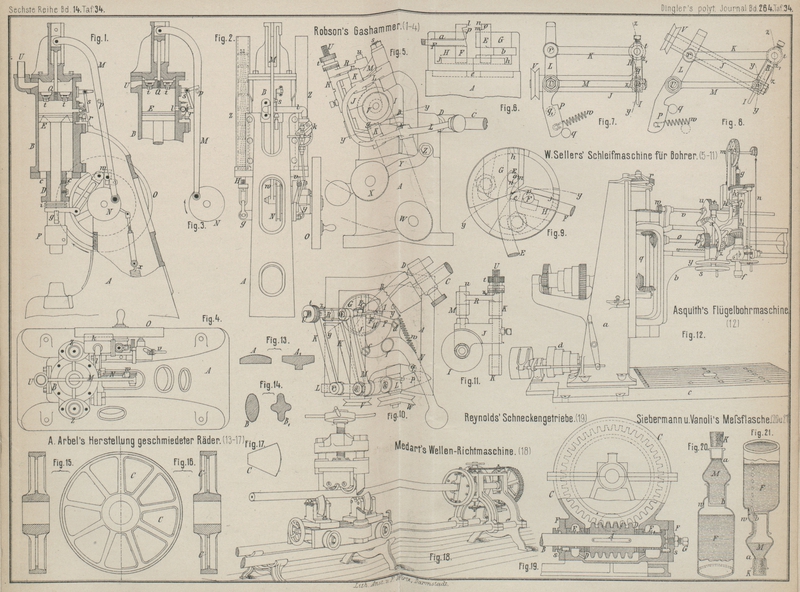

Robson's Gashammer.

Mit Abbildungen im Texte und auf Tafel 34.

Robson's Gashammer.

Dem Bedürfnisse der Praxis, einen kräftigen und zweckmäſsigen, durch Elementarkraft

getriebenen Schmiedehammer zu besitzen in Fällen, in denen aus sachlichen oder

örtlichen Gründen der Dampfbetrieb ausgeschlossen ist, verdankt auch der von Robson im J. 1885 construirte GashammerVgl. Richard: Les moteurs à gaz, S. 106 Taf. V.,

ferner Engineer, 1885 Bd. 59 * S.

424.seinen Ursprung. Anfänglich nur als theilweiser Ersatz des

Dampfhammers bestimmt, hat derselbe nach mancherlei Versuchen und Verbesserungen jetzt eine Form

erhalten, welche denselben nicht nur dem Dampfhammer gleichstellen, sondern in

mancher Hinsicht auch eine gewisse Ueberlegenheit sichern soll. Fig. 1 bis 4 Taf. 34 veranschaulicht

nach dem Engineer, 1886 Bd. 62 * S. 206 die Einrichtung

des von der Tangye'schen Maschinenfabrik in Birmingham

ausgeführten Robson'schen Gashammers.

Das einseitige guſseiserne Hohlgestell A trägt oben den Arbeitscylinder B, in

welchem sich der Arbeitskolben E und der Saugkolben Q bewegen. Der untere Cylinderdeckel ist mit Oeffnungen

c und mit einer langen Stopfbüchse D für die Kolbenstange versehen, welche sich durch den

Fortfall der Dichtung sehr vereinfacht. Der mit Stahlringen abgedichtete Kolben E ist mit der Kolbenstange aus einem Stück geschmiedet

und besitzt an seiner unteren Fläche Aussparungen, um der kühlenden Luft, welche bei

jedem Kolbenhube durch die Oeffnungen c angesaugt wird,

möglichst groſse Oberfläche zu bieten; durch diese Oeffnungen wird auch eine

beständige Kühlung des Cylinders B erzielt. Der an der

Kolbenstange sitzende Hammerbär F ist von unten her

ausgebohrt zur Aufnahme des mit einem Keile befestigten Hammerkopfes. Dieser Keil

g ist an beiden Enden mit Augen versehen, in denen

Bügel zur Verbindung mit den Zugstangen H drehbar

angeordnet sind. Innerhalb zweier an den Cylinder B

angeschraubten Gehäuse Z sitzen auf den Zugstangen H je acht über einander liegende und von einander

getrennte Spiralfedern, an denen der Arbeitskolben nebst Hammerbär aufgehängt ist;

sie haben den Zweck, den Kolben nach vollführtem Schlage wieder in seine Anfangslage

bis zu den Buffern i zurückzuführen. Die Beanspruchung

der Federn ist eine mäſsige, da sie nur die absoluten Gewichte von Kolben,

Kolbenstange und Bär zu heben haben und ein Gegendruck auf der oberen Kolbenseite

nicht zu überwinden ist. Die gröſste Dehnung einer jeden Feder beträgt 19mm; thatsächlich schwankt sie während des

Betriebes des Hammers zwischen 9 und 19mm.

Am Arbeitscylinder B ist an einer

durch die Anfangsstellung des Kolbens E und durch den

Hub des Saugkolbens Q bestimmten Lage das

Gaseinlaſsventil k mit der Zuleitung l angeordnet. Der Kolben Q

bewegt sich im Cylinder über dem Kolben E und hat das

Ansaugen des Gasgemisches und die Austreibung der Verbrennungsrückstände zu

besorgen; er ist mit Ventilen t versehen und erhält

seine Bewegung durch ein geschränktes Kurbelgetriebe, wie solches schon von Bisschop (vgl. 1878 230 *

375. 1885 255 * 495) verwendet worden ist, vom Handrade

O aus. In seiner tiefsten Stellung ist zwischen den

Kolben Q und E nur ein

kleiner Raum. Wird nun Q aufwärts bewegt, so saugt er

durch das Ventil k ein Gemisch von Gas und Luft an.

Näheres betreffs Bildung und Zusammensetzung der Ladung ist in der Quelle nicht

mitgetheilt; in der Zuleitung l ist ein kleines Ventil

eingezeichnet, vor welchem die Zündungsflamme r brennt;

dieses Ventil wird nur gelüftet (durch Winkelhebel s

und eine an der Kurbelstange M befindliche Rolle p),

wenn der Kolben Q nahe aus Ende seines Hubes gelangt,

wie in Fig. 3

ersichtlich ist. Während der Vollendung des Hubes wird die Flamme r in den Cylinder gesaugt und damit das darin

enthaltene Gas- und Luftgemisch entzündet. Bei seiner ersten Bauart verwendete Robson zur Zündung ein nach innen sich öffnendes

Klappenventil (ähnlich wie Bisschop bei seinem

Gasmotor), während durch die jetzige Anordnung ein Blasen des Zünders hervorgerufen

wird, das aber in Anbetracht der Kürze des Arbeitshubes kaum von nachtheiligem

Einflüsse sein dürfte.

In seiner höchsten Stellung bedeckt der Kolben Q den im obersten Theile des Cylinders B befindlichen Austrittskanal U und der gesammte Druck der explodirenden Gase wirkt somit auf den

Arbeitskolben E und treibt denselben abwärts. Während

er nach der Arbeitsverrichtung von den Spiralfedern wieder in die Anfangslage

zurückgeführt wird, hat sich der Saugkolben Q abwärts

bewegt und den Austrittskanal U etwas freigegeben.

Zugleich schlieſst sich zu Folge der eingetretenen Druckminderung das Ventil für die

Zündungsflamme r. Die Verbrennungsgase treten durch die

Ventile t über den Kolben Q und können durch U entweichen. Beide Kolben

nähern sich bis auf ihre geringste Entfernung und Q beginnt bei

der Umkehr der Bewegung, ein neues Gasgemisch anzusaugen. Dieses (unthätige)

Entweichen der gespannten Verbrennungsgase erscheint unzweckmäſsig und dieselben

dürften sich noch zum Heben des Bares ausnutzen lassen. Die Schlagstärke des Hammers

läſst sich innerhalb der Grenzen der Zündfähigkeit der Ladung mit Hilfe der auf der

Handradwelle sitzenden Zahnkuppelung y regeln, welche,

durch einen Hebel mit dem Gaseinlaſsventile in Verbindung stehend, dasselbe je nach

ihrer Stellung mehr oder weniger öffnet. Die Wirkung des Hammers läſst sich mittels

des Hebels r vollständig beherrschen; letzterer ist in

einem schrägen Schlitze geführt und ermöglicht ein sofortiges Oeffnen und Schlieſsen

des Ventiles k. Das Gesperre w soll zum selbstthätigen Arbeiten des Hammers dienen, indem der Bär bei

seinem Schlage das in eine Nuth der Kurbelscheibe N

greifende Gesperre mitführt. Beim Aufwärtsgange des Kolbens E wird das Handrad O unter Mitwirkung der an

einen Arm des Gesperres w angreifenden Feder x herumgedreht, während beim Niedergange von E der Kolben Q

feststeht.

Textabbildung Bd. 264, S. 593 Der beschriebene Hammer hat ein Bärgewicht von 40k, einen Cylinder von 178mm Bohrung und 165mm Hub. Der stärkste auszuführende Schlag soll der Wirkung eines 0m,3 fallenden Gewichtes von 150k entsprechen und in der Minute bis über 100 mal

wiederholt werden können. Die Textfigur zeigt die Diagramme eines leichten und eines

kräftigen Schlages und der mittlere Gasüberdruck betrug im letzteren Falle 1,08k/qc, so daſs eine

Arbeit von 44mk geleistet wurde. Der Hammer wiegt

800k und vermag Blöcke bis zu 50mm Stärke zu bearbeiten. 2500 schwerste Schläge

oder 4500 leichtere verbrauchen annähernd 1cbm

Leuchtgas, wobei sich zum Betriebe des Hammers auch Erdölgas verwenden läſst.

Wesentliche Vortheile bietet der Gashammer auch dadurch, daſs er

jederzeit gebrauchsfähig ist, wie für zufällige oder für Nachtarbeiten, und daſs der

Gasverbrauch, gleichgültig ob er längere oder kürzere Zeit arbeitet, um die Hälfte

geringer sein soll als derjenige einer zum Betriebe entsprechend kräftiger Hämmer

nöthigen Gasmaschine.

Tafeln