| Titel: | W. Sellers' Maschine zum Anspitzen von Bohrern. |

| Fundstelle: | Band 264, Jahrgang 1887, S. 598 |

| Download: | XML |

W. Sellers' Maschine zum Anspitzen von

Bohrern.

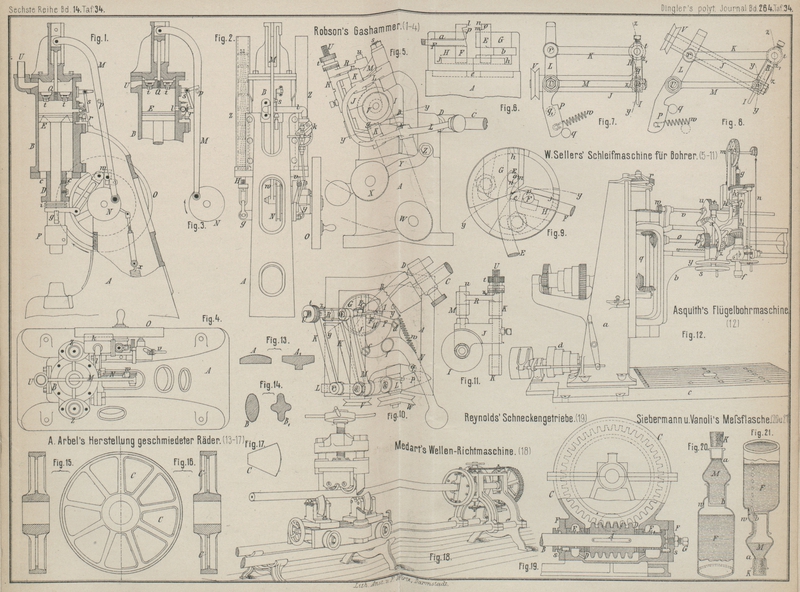

Mit Abbildungen auf Tafel

34.

Seilers' Maschine zum Anspitzen von Bohrern.

Zum Anspitzen der Bohrer bezieh. zum Centriren der Bohrerspitze bringt W. Sellers in Philadelphia (* D. R. P. Kl. 67 Nr. 37809

vom 9. März 1886) eine Schleifmaschine in Vorschlag, bei welcher der Bohrer fest

eingespannt ist, während die Schleifscheibe in einer bestimmten Bahn arbeitet, wobei

die Achse der Scheibe in einer zur Bahn ihrer arbeitenden Fläche parallelen Ebene

verstellt werden kann, um die Weite der Bahn zu vergröſsern oder zu verkleinern. Die

Schleifscheibe ist zu diesem Zwecke an einem schwingenden Doppelrahmen gelagert,

welcher mit einem die Klemmbacken für den einzuspannenden Bohrer führenden Hebel in

der Weise verbunden ist, daſs bei Verstellung der Backen gleichzeitig die

Schleifscheibe verstellt wird. Die in Fig. 5 bis 11 Taf. 34 dargestellte

Maschine dient sowohl zum Schärfen gewöhnlicher Flach-, als auch von Spiralbohrern

(vgl. Uebersicht 1884 253 * 190).

Der Bohrer B (Fig. 5 und 10) wird einerseits mit

seinen Kanten zwischen die mit besonderen Aussparungen versehenen Klemmbacken E und F, welche in am

Gestelle A verstellbaren Führungsblöcken G und H gelagert sind

(Fig. 6,

9 und 10),

eingespannt und stützt sich andererseits mit seinem Schaftende gegen eine Spitze D (Fig. 5 und 10), welche mittels Nuth

und Feder an einer am Bette A festen Führung C verschiebbar und feststellbar sitzt. Es wird daher

von den Flächen o und p

der Backen E und F in

radialer Richtung von den Widerlagern l und m derselben am Umfange und von dem Widerlager n des

Backens E und der Spitze D

in seiner Längsrichtung festgehalten und verbleibt während des Anspitzens in dieser

Lage. Der durch das Zusammenstoſsen der beiden Flächen o und n gebildete Winkel ist nahe der Achse

des cylindrischen Theiles des Backens E so gelegen,

daſs er sich immer in derselben Linie bezüglich des Führungsschlitzes im Blocke G bewegt, ohne durch den Einstellungswinkel dieses

Blockes beeinfluſst zu werden. Damit die abzuschleifende Spitze so zwischen die

beiden Schneidkanten zu liegen komme, daſs letztere gleich weit davon entfernt und

von gleicher Länge bleiben, ist es wesentlich, daſs die Schneidkanten genau so

festgehalten werden, daſs ihre äuſseren Enden gleich weit von derjenigen Achse

entfernt sind, um welche sie sich drehen, und daſs ferner diese Enden und die Achse

des Bohrers bezüglich der Längsrichtung in dieselbe bestimmte Ebene und die gleiche

Stellung zu liegen kommen, wenn man die Bohrerspitze mit jeder ihrer beiden Seiten

in die Bahn der Schleifscheibe herumdreht.

Zu bemerken ist, daſs jedes Festhalten des Bohrers durch

Einklemmen zwischen Docken oder Einlegen in eine Nuth deshalb nicht vortheilhaft

erscheint, weil sich diese Feststellung nur für Spiralbohrer eignet und weil dabei

die Gewiſsheit mangelt, daſs sich die Spitze auch genau central zwischen den

Schneidkanten befindet, da jede Verkrümmung des Bohrers oder Unregelmäſsigkeit im

Abstande der Rinnen die Lage des Bohrerendes verändert, wenn der Bohrer herumgedreht

wird.

Wird der Bohrer in der beschriebenen Weise eingespannt und

gehalten, ferner die Schleifscheibe so auf die Spitze zur Wirkung gebracht, daſs

diese nur leicht angeschliffen wird, und dreht man hierauf den Bohrer um 180° herum,

indem man denselben fest gegen D drückt, klemmt den

Bohrer zwischen dieselben Flächen wieder ein und läſst die Schleifscheibe neuerdings

wirken, ohne deren Einstellung zu verändern, so wird die Spitze in der Mitte

zwischen beiden Schneidkanten liegen. Statt der Spitze D kann auch das Widerlager n des Backens E benutzt werden, um die Längslage des Bohrers bei

beiden Einspannungen zu bestimmen; aber alsdann muſs D

mittels einer Feder o. dgl. gegen das Bohrerende gehalten werden, um ein Abgleiten

des Bohrers auf der spitze D zu verhüten.

Die cylindrischen Backen E und F besitzen die Flächen o

und p, sowie die Widerlager Z,

m und n an ihren oberen Enden; die unteren

Enden gleiten in den Schlitzen h und j der Führungsblöcke G und

H (Fig. 6 und 9), welche benutze die

Bewegung der Backen seitlich in geraden Linien bewirken, während andererseits die

Backen mit Armen durch Nuthen a und b (Fig. 6) fassen, die eine

lothrechte Bewegung ausschlieſsen. Beide Arme sind an die kurzen, unter sich gleich

langen Arme eines bei T drehbaren Hebels N (Fig. 10) mittels

Zapfenschrauben c und d,

welche denselben freie Schwingung gestatten, angeschlossen; somit können beide

Backen, ohne die Winkelstellung der Führungsblocke

G und H zu beeinflussen,

gleichzeitig und gleichmäſsig gegen die Mittellinie des Bohrers hin oder von

derselben ab bewegt werden.

Damit die andere Seite der Spitze beim Herumdrehen des Bohrers in

dieselbe Lage gelange, welche die zugespitzte Seite einnahm, müssen die Backen E und F in zu den

Schneidkanten des Bohrers parallelen Linien bewegt werden. Da nun der Winkel,

welchen diese Kanten mit einander bilden, je nach der Bestimmung und Natur des

Bohrers ein verschiedener ist, sind die Blöcke G und

H, wie Fig. 9 zeigt, um den

Mittelpunkt e verstellbar und werden dabei ihre

äuſseren Kanten nach einer Theilung auf der Grundplatte so eingestellt, daſs der

gebildete Winkel mit dem Winkel der Bohrerspitze übereinstimmt, d.h. daſs ihre

Schlitze h und j zur

Führung der Backen parallel den Schneidkanten des Bohrers liegen. Die Mittellinien

dieser Schlitze sind radial zum Mittelpunkte e und es

wird daher die auf dieser Mittellinie senkrecht stehende Achslinie des

cylindrischen, in diesen Schlitzen sich führenden Theiles der Backen E und F sich ebenfalls in

radialen Linien zum Mittelpunkte e bewegen, so daſs

alle innerhalb der Anwendungsgrenzen der betreffenden Maschine zulässigen Bohrer,

vorausgesetzt, daſs ihre Schneidkanten denselben Winkel bilden, unter welchem die

Blöcke G und H zu einander

eingestellt sind, mit ihren Spitzen genau dieselbe Lage in Bezug auf die Bahn der

Schleifscheibe einnehmen.

Die Schleifscheibe I läuft in einem

Kreise, dessen Radius das Gelenk M und dessen

Mittelpunkt der Zapfen s bildet. Wie Fig. 5 darstellt, ist die

Achse des letzteren geneigt, so daſs die Bewegungsrichtung yy der Scheibe I einen starken Winkel mit der

Achse des Bohrers bildet und die gröſste Tiefe des von der Scheibe gemachten

Schnittes in der Spitze an deren äuſserstem Ende liegt und diese Weite rasch

abnimmt, je weiter sich der Schnitt von diesem äuſsersten Punkte entfernt. Das die

Schneidkanten stützende Metall wird also nicht am centralen Theile geschwächt, wie

dies gewöhnlich beim Anspitzen von Hand erfolgt. Die Bahn der Schneidlinie der

Scheibe I läuft zwischen der Achse der Bohrerspitze und

deren Schneidkante hindurch.

Die Schleifscheibe I sitzt auf einer

Spindel, deren Lager J am Rahmen K sitzt (vgl. Fig. 5 und 11) und wird mittels der

Schnurrolle V in Bewegung gesetzt, deren Schnur

einerseits unter der festen Rolle W und andererseits

unter der Spannrolle X hingeführt ist (Fig. 5), welche von dem um

Z drehbaren Arme Y

getragen wird. Auf den beiden am Bette A festen und in

derselben geneigten Achse liegenden Zapfen s und k ist schwingbar beweglich der Rahmen L (Fig. 5 und 10) gelagert und auf

diesem mittels der den Zapfen s und k parallelen Zapfen g und

r ein zweiter schwingender Rahmen K angeordnet, welcher am anderen Ende die Stange U mit dem Lager J der

Schleifscheibe I trägt (Fig. 11). Am oberen Ende

ist die Stange U mit Schraubengewinde versehen zur

Aufnahme der die Höhenlage der Schleifscheibe bestimmenden Mutter f, durch deren Anziehen die Stange U in Führungen im Rahmen K

verschoben werden kann. Die Mutter t besitzt an ihrem

Umfange eine Theilung, so daſs die Scheibe I für jede

Seite der Bohrerspitze genau im gleichen Abstande von der Achse des Bohrers

eingestellt werden kann, indem man dieselbe Marke der Mutter mit der Marke z1 auf dem Gelenke R zusammenfallen läſst. Der Zapfen u ist so am Schleifscheibenlager J befestigt, daſs seine Achse die Achse der

Schleifscheibe unter rechtem Winkel schneidet und durch denjenigen Punkt auf dem

Umfange der Scheibe geht, mit welchem diese die Bohrerspitze tangential berührt. Der

Zapfen u dreht sich und gleitet frei in dem Gelenke M und dem Gelenke R. Aus

dieser Verbindung ergibt sich, daſs der Berührungspunkt der Schleifscheibe mit der

Bohrerspitze sich immer in einer bestimmten Bahn bewegt, welche von der Länge des

Gelenkes M und der Stellung des Zapfens u bestimmt wird. Die Arme des Rahmens K und M sind von gleicher

Länge; der Abstand zwischen der Stange U und dem Zapfen

u ist gleich dem Abstande der Zapfen r und s, in Folge dessen

diese Träger eine Parallelführung bilden. Da die Stange U parallel zur Achse des Zapfens u ist und in

der Ebene der Schleifscheibe I liegt, so folgt, daſs

letztere in allen Punkten ihrer Bahn parallel zu einer durch die Zapfen s und r gelegten Ebene

bleibt.

Fig. 7 zeigt

die betreffenden Theile in derjenigen Lage, welche sie beim Anspitzen des kleinsten, für

diese Maschine zulässigen Bohrers einnehmen. yy ist der

Weg des Zapfens w und des entsprechenden

Berührungspunktes der Schleifscheibe mit der Bohrerspitze; zz deutet den Weg der Stange U an. Man sieht,

daſs in diesem Falle der von der Scheibe I gemachte

Schnitt nur wenig weiter ist, als die Dicke derselben beträgt, da, wenn die Scheibe

am äuſsersten Punkte der Bohrerspitze angekommen ist, ihre Mittelebene tangential zu

dem vom Zapfen u beschriebenen Wege steht und der

gemachte Schnitt nur um die Gröſse des Sinus versus des Bogens weiter ist, durch

welchen die Scheibe während ihrer Berührung mit der Bohrerspitze schwingt. Ein

Daumen P (Fig. 7, 8 und 10) auf dem inneren Ende

des schwingenden Rahmens L wird durch eine

Schraubenfeder w gegen einen Ansatz q auf den Hebel N gepreſst

und dieser dadurch so bewegt, daſs sich die Backen E

und F schlieſsen und den Bohrer mit einer der Kraft der

Feder w entsprechenden Klemmung zwischen sich

fassen.

In Fig. 7 befindet sich der Ansatz q in

Berührung mit dem Daumen P in der zum Anspitzen der

kleinsten Bohrer erforderten Lage; der punktirte Kreis q1 zeigt seine Lage für das Anspitzen der

gröſsten Bohrer. In Fig. 8 ist der Daumen P über die Stellung

Fig. 7

hinausbewegt und hat den Rahmen L um einen Winkel von

etwa 15° gedreht, wodurch die Achse der Schleifscheibe 1 um den Zapfen u um denselben Winkel bewegt

wird und zwar in einer Ebene parallel zur Bahn, in welcher ihre Schleiffläche wirkt

und ohne daſs die Stellung des Zapfens u verändert

worden ist, dieser vielmehr immer noch denselben Bogen yy um den festen Mittelpunkt s beschreibt.

Der Berührungspunkt der Schleifscheibe mit der Bohrerspitze bewegt sich aber in

derselben Bahn wie vorher. Da der Zapfen r durch die

Bewegung des Rahmens L verschoben wird, so beschreibt

die Stange U den Weg zz um

diese neue Stellung, so daſs die Mittelebene der Schleifscheibe noch parallel zu der

durch die Zapfen s und r

gelegten Ebene ist.

Durch geeignetes Verhältniſs zwischen Daumen P und Hebel N ist es

möglich, den Winkel der Achse der Schleifscheibe in einer Ebene parallel zu der

Bahn, in welcher ihre Schleiffläche wirkt, je nach der Gröſse des anzuspitzenden

Bohrers zu verändern. Ist diese Stellung bei der Construction der Maschine einmal

bestimmt, so hat der Arbeiter nur darauf zu sehen, daſs die Blöcke G und H unter dem Winkel

eingestellt werden, unter welchem die Bohrerspitzenkanten nach der Spitze hin

abgeschliffen sind, worauf dann das Einspannen des Bohrers zwischen die Backen E und F mittels des Hebels

N selbstthätig die Schleifscheibe unter dem

gehörigen Winkel einstellt. Durch den Druck des Daumens P gegen den Hebel N hat die Feder w das Bestreben, die Backen E und F gegen den Bohrer zu pressen. Die

Spitze D wird jetzt auf das Schaftende aufgesetzt und

der Arbeiter bewegt, indem er das Gelenk M entfernt,

die Schleifscheibe über die Spitze hin, wobei die Tiefe des Schnittes bei jeder

Schwingung durch Anziehen der Mutter t geregelt wird.

Ist die eine Seite in gewünschter Weise angespitzt, so öffnet der Arbeiter durch

Zurückwerfen des Hebels N die Backen E und F, dreht den Bohrer,

bis die nun abzuschleifende Seite an den Widerlagern l

und m anliegt, schlieſst die Backen und läſst die

Scheibe J so oft über diese Seite schwingen, bis

dieselbe Marke der Mutter t wieder auf die Marke z1 am Gelenke R trifft. Es befinden sich so die beiden

Abspitzungsflächen in gleichem Abstande von der Achse der Spitze, so daſs diese eine

genau centrale Lage einnimmt.

Im Vorhergehenden ist die Bahn der Schleifscheibe I als ein Kreis von verhältniſsmäſsig kurzem Radius

angenommen worden. Die Länge desselben ist indeſs nicht wesentlich und kann selbst

unendlich sein, da nur nöthig ist, daſs die wirkende Fläche der Scheibe I in einer bestimmten Bahn geführt wird, deren Weite

durch Verstellung der Achse der Scheibe in einer Ebene verändert werden kann, die

parallel zu der Bahn liegt, in welcher die Schleifscheibe wirkt.

Tafeln